.

・

・

・

・

★

★

・

・

・

・

ちょっとお休みして・・

ちょっとお休みして・・

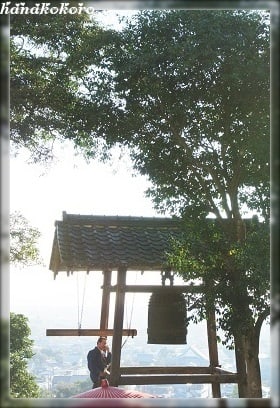

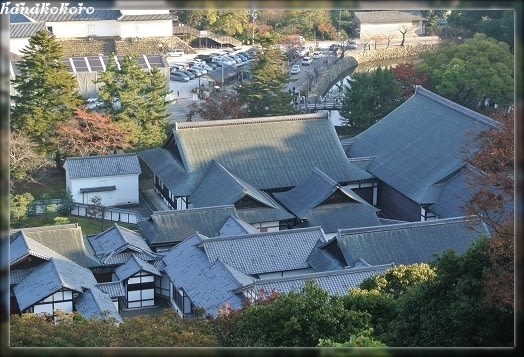

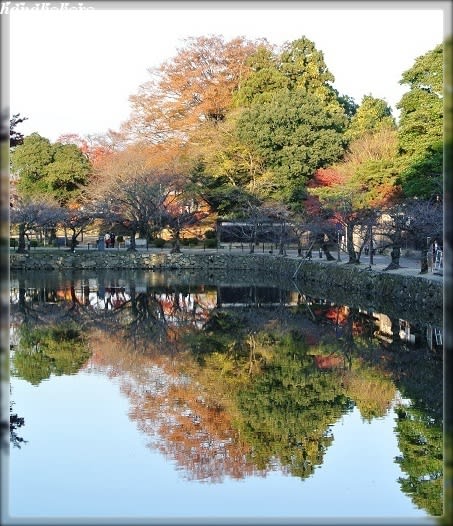

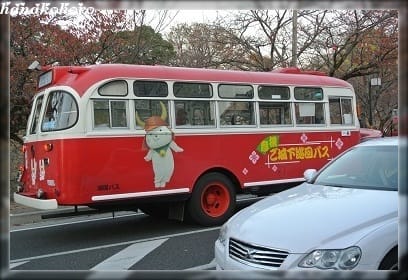

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。 京都府

京都府

レポは、

レポは、

すると大きくなります。

すると大きくなります。

御座の間が日出家の家屋内部として登場するほか、迫力のクライマックスシーンも中庭で撮影されました。

御座の間が日出家の家屋内部として登場するほか、迫力のクライマックスシーンも中庭で撮影されました。

日出清子が馬に乗って登場する場面で使用されました。

日出清子が馬に乗って登場する場面で使用されました。

日出家の本家という設定で登場します。

日出家の本家という設定で登場します。

鯉に餌をやるシーンで登場じます。

鯉に餌をやるシーンで登場じます。

日出淡十郎と涼介が船で学校へ向かうシーンなどで登場します。

日出淡十郎と涼介が船で学校へ向かうシーンなどで登場します。

彦根城周辺MAP

彦根城周辺MAP すると大きくなります。

すると大きくなります。

説明文は「偉大なる、しゅららぼん」のこと。

説明文は「偉大なる、しゅららぼん」のこと。 よくよく考えると

よくよく考えると

近江路

近江路 11月22~23日訪問

11月22~23日訪問

・・

・・

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。 京都府

京都府

レポは、

レポは、

すると大きくなります。

すると大きくなります。

近江路

近江路 11月22~23日訪問

11月22~23日訪問

・・

・・

・・・1969(昭和44)年、インターネットの元型であるARPAネットの公開実験が、カルフォルニア大学ロサンゼルス校・スタンフォード研究所・カルフォルニア大学サンタバーバラ校・ユタ大学の4か所を結んで開始された。

・・・1969(昭和44)年、インターネットの元型であるARPAネットの公開実験が、カルフォルニア大学ロサンゼルス校・スタンフォード研究所・カルフォルニア大学サンタバーバラ校・ユタ大学の4か所を結んで開始された。

2人が、

2人が、 車で、

車で、

・・・主に道路踏破を趣味とする者たちの一部には、整備不十分な国道・県道を「酷道」「険道」と揶揄した表現をすることがある。

・・・主に道路踏破を趣味とする者たちの一部には、整備不十分な国道・県道を「酷道」「険道」と揶揄した表現をすることがある。

】

】 ・・

・・

トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)

トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)

・・

・・

・・銀行勤めの平凡な主婦が引き起こした大金横領事件のてん末を描いた、『八日目の蝉』の原作などで知られる直木賞作家・角田光代の長編小説を映画化。まっとうな人生を歩んでいた主婦が若い男性との出会いをきっかけに運命を狂わせ、矛盾と葛藤を抱えながら犯罪に手を染めていく。監督は、『桐島、部活やめるってよ』などの吉田大八。年下の恋人との快楽におぼれ転落していくヒロインの心の闇を、宮沢りえが体現する。

・・銀行勤めの平凡な主婦が引き起こした大金横領事件のてん末を描いた、『八日目の蝉』の原作などで知られる直木賞作家・角田光代の長編小説を映画化。まっとうな人生を歩んでいた主婦が若い男性との出会いをきっかけに運命を狂わせ、矛盾と葛藤を抱えながら犯罪に手を染めていく。監督は、『桐島、部活やめるってよ』などの吉田大八。年下の恋人との快楽におぼれ転落していくヒロインの心の闇を、宮沢りえが体現する。  ・・バブルがはじけて間もない1994年、銀行の契約社員として働く平凡な主婦・梅澤梨花(宮沢りえ)は綿密な仕事への取り組みや周囲への気配りが好意的に評価され、上司や顧客から信頼されるようになる。一方、自分に関心のない夫との関係にむなしさを抱く中、年下の大学生・光太と出会い不倫関係に陥っていく。彼と逢瀬を重ねていくうちに金銭感覚がまひしてしまった梨花は、顧客の預金を使い始めてしまい……。

・・バブルがはじけて間もない1994年、銀行の契約社員として働く平凡な主婦・梅澤梨花(宮沢りえ)は綿密な仕事への取り組みや周囲への気配りが好意的に評価され、上司や顧客から信頼されるようになる。一方、自分に関心のない夫との関係にむなしさを抱く中、年下の大学生・光太と出会い不倫関係に陥っていく。彼と逢瀬を重ねていくうちに金銭感覚がまひしてしまった梨花は、顧客の預金を使い始めてしまい……。 】

】 】

】

紙の月

紙の月 11月16日鑑賞

11月16日鑑賞 ・・

・・

糸島半島へのドライブの際、

糸島半島へのドライブの際、

ぽちょっと前衛

ぽちょっと前衛

七十二候の【地始凍】チハジメテコオル~大地が初めて凍る頃~(11月12日~16日)を迎えています。

七十二候の【地始凍】チハジメテコオル~大地が初めて凍る頃~(11月12日~16日)を迎えています。

おもしろい記事を見つけました。

おもしろい記事を見つけました。

・・

・・

・・大切な時間を過ごすための特別な空間 リストランテ フォンタナ。

・・大切な時間を過ごすための特別な空間 リストランテ フォンタナ。  【たのNさん】とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。楽しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

【たのNさん】とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。楽しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

福岡市中央区渡辺通

福岡市中央区渡辺通 リストランテ フォンタナ

リストランテ フォンタナ 11月7日ごちそうさま

11月7日ごちそうさま ・・

・・

・・日本において國立故宮博物院の展覧会を開催することは、歴史や文化に関心をもつ人々の長年の夢でした。すでにヨーロッパやアメリカでは開催されていた台北故宮の海外展が、ついにアジアで初めて日本で開催されます。この歴史的な特別展は、東京と九州の二つの国立博物館にだけ巡回します。

・・日本において國立故宮博物院の展覧会を開催することは、歴史や文化に関心をもつ人々の長年の夢でした。すでにヨーロッパやアメリカでは開催されていた台北故宮の海外展が、ついにアジアで初めて日本で開催されます。この歴史的な特別展は、東京と九州の二つの国立博物館にだけ巡回します。  ・・台北市にある「台北 國立故宮博物院」は、大英博物館、ルーブル美術館、メトロポリタン美術館と並んで世界の四大博物館と称され、来場者は年間約四〇〇万人にものぼる。収蔵品は約七〇万件におよび、そのほとんどが歴代皇帝によって選び抜かれた名品ぞろい。門外不出のコレクションが数々あり、とくに「肉形石」と「翠玉白菜」は「台北 國立故宮博物院」のシンボル的存在となっている。

・・台北市にある「台北 國立故宮博物院」は、大英博物館、ルーブル美術館、メトロポリタン美術館と並んで世界の四大博物館と称され、来場者は年間約四〇〇万人にものぼる。収蔵品は約七〇万件におよび、そのほとんどが歴代皇帝によって選び抜かれた名品ぞろい。門外不出のコレクションが数々あり、とくに「肉形石」と「翠玉白菜」は「台北 國立故宮博物院」のシンボル的存在となっている。

「特別展 軍師官兵衛」は、福岡市博物館ですよ。)

「特別展 軍師官兵衛」は、福岡市博物館ですよ。) ・・話題の「肉形石」をはじめ、九州国立博物館だけで限定公開される書画などの文物はあわせて46件。おそらく九州だけでなく日本全国が、そして中国文明に関心をもつ世界中の人々が、故宮でも数年に一度しか公開されない文物の数々を鑑賞する絶好の機会となることでしょう。

・・話題の「肉形石」をはじめ、九州国立博物館だけで限定公開される書画などの文物はあわせて46件。おそらく九州だけでなく日本全国が、そして中国文明に関心をもつ世界中の人々が、故宮でも数年に一度しか公開されない文物の数々を鑑賞する絶好の機会となることでしょう。

は、東京のみの展示ということで、

は、東京のみの展示ということで、

福岡県太宰府市「九州国立博物館」

福岡県太宰府市「九州国立博物館」 11月5日訪問

11月5日訪問

】

】 ・・

・・

二十四節気の【立冬】~冬の使者の到来する頃~(11月7日)です。

二十四節気の【立冬】~冬の使者の到来する頃~(11月7日)です。

・・

・・ ・・

・・

以前、

以前、

・・・旧暦と呼ばれる「太陰太陽暦」では、暦と季節のずれを修正するために「うるう月」を入れ、同じ月を2度繰り返します。今年は9月の後にうるう月が入ったため、11月5日は旧暦で「うるう9月13日」に。このため、171年ぶりに「後の十三夜」が楽しめました。9月の後にうるう月が入るのは珍しく、前回は江戸時代の1843年だったそうです。

・・・旧暦と呼ばれる「太陰太陽暦」では、暦と季節のずれを修正するために「うるう月」を入れ、同じ月を2度繰り返します。今年は9月の後にうるう月が入ったため、11月5日は旧暦で「うるう9月13日」に。このため、171年ぶりに「後の十三夜」が楽しめました。9月の後にうるう月が入るのは珍しく、前回は江戸時代の1843年だったそうです。 【不思議集団】とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

【不思議集団】とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

ネット画像

ネット画像 ネット画像

ネット画像

ハクサンボク ?

ハクサンボク ?

糸島半島

糸島半島 10月31日訪問

10月31日訪問 ・・

・・

七十二候の【楓蔦黄】モミジツタキバム~鮮やかな色に染まっていく頃~(11月2日~6日)を迎えています。

七十二候の【楓蔦黄】モミジツタキバム~鮮やかな色に染まっていく頃~(11月2日~6日)を迎えています。 ここに、それぞれの画像~アップして~いますよ~。

ここに、それぞれの画像~アップして~いますよ~。

トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)

トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)

・・

・・

はなこころ

はなこころ です。

です。