■ 激坂を目指して ■

前回の激坂記事の最後に書いた「富山(とみさん)」。あれからネットで色々と情報を集めてみたが、かなりハードなコースらしい。「和田峠越え」とか「筑波山の風返し峠よりもムリゲー」みたいな書き込みが・・・。「体感的には延々20%超えが続く」とか、もう関東最強の激坂じゃね?

という事で、とにかくチャレンジしてみる事にします。浦安から富山までは、どのルートで行っても100km近くあります。なるべく足を使いたく無いので、内房を真っすぐ南下する事に。当日は朝から強風でしたが北風なので追い風です。

五井の辺りで右からの横風に。海沿いの産業道路は路肩が荒れていて、さらに大型車と並走するので普段でも怖いルート。本日は横風にトラックなどが煽られるのでかなり怖い。そこで養老川を渡った所で内陸にルートを変更します。養老川添いのバイパスから住宅街を通って姉ヶ崎まで出ます。後半は道幅が狭いので時速40km/h超えでタクシーの後ろに張り付きます。姉ヶ崎に着いた時には腿がパンパン・・・。

姉ヶ崎からは久留里街道で一路久留里を目指します。途中の田圃の中の平坦区間は超追風で40km/hオーバーで楽々進みます。

久留里でコンビニ休憩の後、410号線で一気に鴨川市へ。長狭街道との交差点を直進して、一つ峠を越えたら南房総市に入ります。

■ 日本酪農発祥の地 ■

自衛隊の嶺岡山駐屯地への上り口を過ぎると直ぐに「酪農の里」が現れます。ここから先はコンビニが一軒も無いので、お昼ご飯はここで済ませる事に。

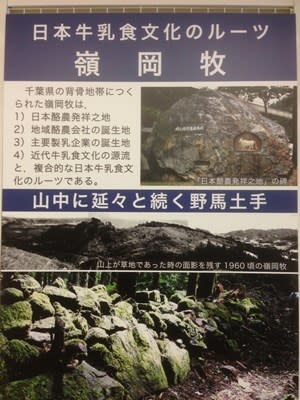

「酪農の里」は日本の近代酪農の発祥地だそうです。元々「嶺岡牧」は里見家が軍馬を育てていた「牧場」でした。房総半島を横断する嶺岡山地一帯、周囲75kmの広大な牧場は1614年に里見氏が幕府に難癖を付けられて改易された事で、幕府直轄の「嶺岡牧」となります。

8代将軍吉宗は積極的に軍馬の育成をし、さらにインドから「白牛」を導入して、バターに似た食べ物を作りました。下の写真が「白牛」です。

最近、嶺岡山系を発掘して「野場土手」や「木戸」が発見されています。馬や牛を牧内に囲い込んでおく為の建造物です。当時の牧畜の飼料を主に草ですが、嶺岡牧では植生管理もされていた様です。

その後時代は明治に移り、新政府の「嶺岡牧場」として管理され、アメリカから優良なホルスタインを導入するなど、日本の近代畜産の基礎を築きます。その後、千葉県の管轄に移され、民間に売却されるなどして、牧場の面積は次第に減少してゆきます。

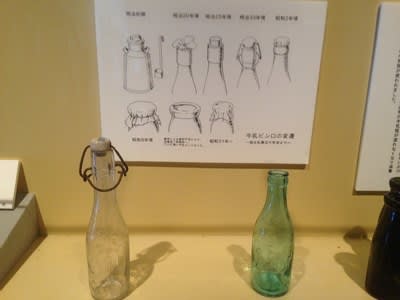

千葉県は当時の牛乳の大消費地の東京や横浜から離れていたので、生乳の出荷は出来ませんでした。そこで、東京近郊の畜産家に乳牛を貸したり、或いは子牛を預かったりしていた様です。バターや練乳の生産にも着手していた様です。資料館には当時の畜産の飼料が多数展示されています。興味が在る人には貴重な資料です。

そんなこんなでじっくりと資料館を見学し、うどんセットと名物のソフトクリームを食べてエネルギーを充填しました。

富山へは国道410号を途中で右折して県道89号線に入ります。89号線の入り口に棚田が広がっていますが、これは「蓮田」。ここの蓮根は生で食べても美味しいらしく「サラダ蓮根」の看板が出ています。

■ いよいよ、富山に挑む ■

県道89号はしばらく御殿山を眺めながら、小さな川沿いを緩やかに下ってゆきます。道端には菜の花が風に揺れています。県道88号と分岐してしばらく上り坂が続きます。その頂上付近に「富山入り口」の看板を見つけます。

そこからは細い畑の中の道のアップダウンが続きます。所々の分岐に看板が無ければ完全に道に迷うでしょう。

「富山ってこんな楽なんだ・・・・」って思い始めた頃、急角度で道がターンする箇所が現れました。そこからは激坂区間が始まります。

その入り口に馬が三頭歩いていました。麓の観光牧場の乗馬用の馬だそうです。狭い道で馬を追い越すのは少し怖い。「馬、大丈夫ですかね・・・?」「自転車見るのは初めてでちょっと驚いてるけど、基本オトナシイから・・・」そう言われ、足付きしないでどうにか馬をパスします。

その直後から激坂が続きます。何度かフロントタイアが浮きました。道が分岐してさらに斜度が上がる所で心臓が限界です。危険なので足付き・・・。

しばらく休んで、再スタートしますが、もう坂のキツイ事といったら・・・。何よりもフロントが浮き上がるので怖い。体をハンドルの前方に出して前輪に体重を掛けると今度がリアが簡単にスt-リップする。さらに路面が荒れています。落ち葉、枯れ枝、小石、グレーチング、舗装が荒れた所・・・もうトラップの連続。

そうそう、途中で馬に抜かれました。馬は登りは得意だとか。(下りが苦手)。「1馬力」にも適わないとは屈辱。

■ 富山の激坂に散る・・・ ■

ちょっと登ると道端に「登山用の杖」が置いてありました。何だかこれを見た時点で心が折れました・・・・。

しばらく進んで、転倒寸前でビンディングをギリギリ外す事数回・・・。結局、乗車を諦めて「押し」が入ります。押すたって・・・登山道を自転車を押して進んでいるんですから・・・楽ではありません。

「押し」で一番傾斜のキツイ処をクリアーして、どうにか乗車できる斜度になったので再度自転車の乗りますが、路面の荒れた所を避けて前輪が谷側に落ちそうになってここで完全に心が折れました。後は山頂まで再び「押し」ます。

・・・・この荒れた急坂を自転車で降りる事を考えると心が重い。

どうにか山頂らしき広場に到着しました。

■ ノーマルクランクではムリゲーだった ■

斜度はキツイですが、決して登れない斜度ではありません。ただ、前輪が浮く、或いは後輪がスリップする、蛇行しようとすると坂の下側に自転車が倒れそうになる・・・それが怖くて挫折しました。

帰りの電車の中で「激坂の登り方」をググってみた所、前輪と後輪に均一に体重が乗るポイントを探し、ペダルは回転を意識してトラクションにムラが出ない様にする事が肝心とあります。

しかし、ノーマルクランクの39t-27tで、私の体重の70kgだと、ペダルを踏みこまなければ登れないので、自然と「グウ~ン、グウ~ン」というムラムラのペダリングになります。さらに力を掛ける際にハンドルを引いてしまうので前輪が持ち上がります。これを避ける為に前輪に体重を掛けると後輪がスリップする・・・・。

これを防ぐ為にはギアー比を軽くするしか無いのですが、39t-27tでギアー比は1.44。リア側を29tにしても1.344。やはり素人が激坂を登る為にはコンパクトクランクが必要そうです。34t-27tで1.259になりますから、1.44よりは回転をスムースに出来そうです。

ただ、こんな激坂は滅多に無いので・・・その為だけにコンパクトを導入するメリットは・・・。遊びで105のクランクを付けて再トライするなんてのは在るけど、その前に体重を落とさないと・・・。

■ 八犬伝の聖地巡礼 ■

実は本日のメインイベントは激坂ではありません。

安房・富山と言えば「南総里見八犬伝」の序盤の聖地。

時は戦国、里見義実率いる里見軍は隣国・安西景連に責められ籠城します。しかし折からの飢饉で食べ物は無く、敗戦は濃厚。義実は目の前をふらつく飼い犬の八房に「お前が景連の首を取ったら娘の伏姫を嫁にやろう」と戯言を口にします。するとアバラの浮き出しやせ細った八房の目に生気が宿り、どこへとも無く消えてゆきました。

戻って来た八房の口には、何と敵将の景連の首が加えられていまいた。大将を失った安西軍は敗走し、里見家は滅亡を免れます。

さて、大手柄を立てた八房は丁重な扱いを受けますが、なぜか彼は不機嫌です。すると伏姫が義実にこう言います。「犬畜生と交わした約束でも、約束は約束。それを違えるとは畜生にも劣る所業です。父上、わたくしは八房の妻となります。」こうして、伏姫を背に乗せた八房は、空を掛けて里見の城を後にします。

義実の家臣、金碗大輔は伏姫と将来夫婦になる事を期待されていましたが、姫が八房と出奔した後に出家して、安房の隅々を歩き周り、姫と八房の消息を負います。そうして彼はとうとう、富山の人が立ち入らぬ山奥の洞窟に、姫と八房が住んでいる事を突き止めるのです。

八房は姫の傍を離れず、時折姫に近づこうとしますが、伏姫はその都度、八つの水晶の大玉がある数珠をかざして法華経を唱えます。すると八房はその場で静かに法華経に聞き入ります。こんな一人と一匹の隠遁生活を一発の銃弾が終わらせます。金碗大輔が放った鉄砲の弾は、八房を殺した後、伏姫にも当たってしまうのです。

金碗大輔そこに来合せた義実とともに洞窟に駆けつけますが、横たわる伏の腹は大きく膨らんでいました。「畜生を交わって子を成したとあっては里見家の恥・・・」と言う義実に伏姫は「私は決してそのような行いをしておりません・・・」と自らの潔白を証明する為に、その膨らんだ腹に自ら刃を突き立てて、ずいーっと切り裂きます。

何と、その時、伏姫の腹の中から八つの水晶玉が飛び出して、すごい勢いで四方八方の空に散っていったのです・・・・。

かなり以前に読んだので怪しい記憶ですが・・・南総里見八犬伝序盤のハイライトの舞台が、ここ富山です。そう、富山は江戸文学のベストセラーの聖地なのです。

■ 伏姫籠穴 ■

富山の山頂には「里見八犬士終焉の地」とあります。八犬伝は最後は里見氏に集った八犬士が、北条との戦で大手柄を立て、里見家の8人の姫をそれぞれ娶って「めでたし、めでたし」のハッピーエンドだったハズ。

ただ、実際の里見氏は北総まで勢力を拡大しますが、1564年、現在の市川市国府台にて北条氏に敗れ、千葉県の北部での権勢を失い安房地域を治めるのみになります。館山城を居城として江戸時代を迎えますが、1618年に改易となり、房総里見氏は終焉を迎えます。

実は里見氏の改易は徳川の謀略だと言われています。東京湾の入り口の千葉側の里見氏と、神奈川県三浦半島側を治めた本多氏。外様で10万石を超える里見氏は江戸の入り口にとっては本多氏同様に邪魔な存在でした。

1618年の幕府内での政争「大久保長安事件」において里見氏と本多氏はそれに連座した罪で改易されてしまいます。その後、里見氏は各地を転々と改易されますが、歴史の表舞台に登場する事をありませんでしが。里見の居城、館山城の跡には八犬士のモデルともなったと言われ里見の家臣達の墓があるそうです。

そんな歴史?(フィクションですが)に思いを馳せながら、海側を望むと、かつて里見水軍と北条水軍が覇を競った東京湾の入り口が陽光にキラキラと輝いています。

山頂から「伏姫籠穴」まではどうやら未舗装の遊歩道が続いているらしい。山頂の地図では距離はそれ程離れていない様なので、自転車を押して行く事に。

途中、皇太子と雅子様がかつて富山に登られたのを記念した「愛の鐘」なるものを横目に見て進みます。

■ おいおい、これって登山道じゃないか・・・ ■

しばらく遊歩道を行くと、道案内は急な下り坂を示しています。???と思いましたが、少し下ったっら在るのだろうと、自転車を担いで急坂を下ってみます。

急坂は次第に木製の階段に代わり、倒木が道を塞いでいるわ、ちょっとしたガレ場があるわで、完全に登山道ですね、これ・・。シューズカバーをしていては危険なんで、カバーを外します。

登るのも難儀する急な階段を自転車を担いで降りるのは一苦労ですが、MTBの人達は、重いバイクをよく担いでいますよね・・・それを思えばロードは軽いからマシかもしれません。

そういえば、以前も山を自転車を担いで登った事があったな・・・。そうそう、あれは直ぐ近くの犬掛の古戦場にある「滝田城跡」を行った時だった。今回は登山道が整備されているだけ楽かもしれません。

ようやく登山道の入り口に到着です。登りで45分掛かると書かれています。25分で降りて来たので、45分は「老人の足で」でしょうか。

■ いよいよ聖地 ■

自転車に「乗って」しばらく下ると、「伏姫籠穴」という山門が現れます。山中に忽然と現れる山門は、「三遊記」の妖怪が住んでいそうな佇まいです。

山門からは登りが続きますが、幽山なんて言葉が浮かぶ不思議な雰囲気があります。

登り切った所に鉄扉が在り、その奥に岩屋が在る様です。八犬伝はフィクションですから、ここの伏姫と八房が居た事実はありません。誰が何の為に、いつ頃、岩屋を掘ったかは不明ですが、富山は修験道の山だったとも言われています。確かに山深く、修験道の僧が修行をしていそうな雰囲気があります。

館山には修験道の開祖、役 小角(えんの おずめ)が空から降り立ったと言われる場所が在り、房総には古来修験道が広がていたのかも知れません。

薄暗い岩屋の中には白い「玉」が置かれ、奥の方に目を凝らすと「仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌」と書かれたボーリングのボールが・・・失礼、珠が置かれています。

「伏姫籠穴」は、「聖地巡礼に行ったら、キャラクターの看板がたっていた

・・・」って感じの、何だか微妙な聖地でしたが、房総の地では、八犬伝はフィクションでありながら、史実の様な存在になっているのです。

入り口の山門で振り返ると、塀の上に「犬塚」が建てられている事に気付きました。八房の靈を鎮める為の塚なのでしょう。

■ 岩井の名所を巡る ■

何だかすっかり観光気分になってしまったので、電車の時間まで岩井の名所を散策します。

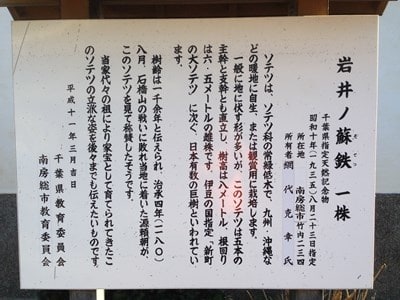

「岩井の蘇鉄(そてつ)」という看板を道路脇に見つけました。住宅地の中を進んで行くと、県の文化財の看板が出現。樹齢1000年って、まさかね・・・。

ところが大蘇鉄、葉が一枚も生えていません。まさか枯れてしまったのでしょうか?ネットで調べると、冬は葉を切り落とした方が夏に葉の出が良いそうです。

海の方角と思しき方にハンドルを切ると、しばらくして砂浜に出ます。

野太い声と太鼓の音がしたので祭りでもやっているのかと見に行くと、海に向かって応援団の高校生達が声を張り上げていました。

風も収まってきて、東京湾の波も穏やかです。

帰りは岩井の駅から輪行します。本日は観光三昧のロングライドでした。(いつもですが・・)