今日は、Takがお世話になっている教会のチャペルコンサートに、親子でいってきました。

蜷川いづみさんというバイオリニストの方のソロで、久々にクラシックのコンサートを聴きました。

素晴しかった。スゴかった。

チャペルといっても、コミセンのようなところで、ホール的残響など一切なく、バイオリンから出る生音のみ。

これほど演奏者そのものをさらけ出すというのは、ある意味、残酷でもあるかもしれない。

でも、聴き手としては、それが、ものすごく良かったのでした。

バイオリンは、弓で弦を擦って音を出す楽器…って当たり前だけど、

声楽ととても似ている。音の作り方が。

弓で音を奏でてから切るまで。

その全てに責任をもって、精魂込めなくてはいけないのです。

音はリアル。如実。

私は、ものすごく感動したのですが、すべて語るにはあまりにも長くなりまくりそうなので、ひとつだけ。

「音を切る」こと。

自分が創った音を、奏で終えて、静寂へと受け渡す瞬間。

曲の終わりはもちろんだけど、曲のなかには、音符と休符があるワケで、

その「切れ目」をどうするか。どうやって音を始めて、どうやって終わるか。

まるで命のようだ。

音楽は緊張と弛緩の連続で、音が生きているのがものすごく伝わってくる。

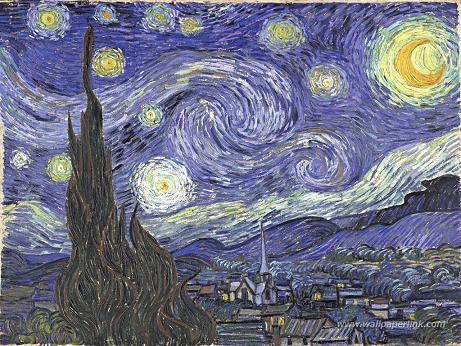

ピアノの音を聴いているときは、きらきらした星のように、泡のように、飛沫のように音が押し寄せたり輝いたりしているのに対して、バイオリンの音は、風だったり、波だったり、渦だったり…

音楽は生き物だ。ホントに生きて迫ってくるなあ…

私も音楽に携わっていてよかったなあ…

そんなことを思いながら、感動しながら聴きました。

Takもずっと目を輝かせて、蜷川さんの姿を見ていました。

時には一緒に体を動かしたり。

終わったとき、「ものすごく良かった、感動した」と言ってました。

子供と一緒に感動できるって、嬉しいもんだなあ。

「よし、こんど、バイオリンのCD買おう。一緒に聴こうね。」

クリスチャンの蜷川さんは、ご自分がその道を歩まれるようになった経緯を、コンサートの途中で話されました。

そして、それから聖歌を何曲か続けて演奏されました。

私には、どんな意味の歌なのかはわかりませんでしたが、彼女の神さまへの限りない感謝や、敬虔な気持ちが音になって溢れ出しているのが伝わってきました。

音楽って、ほんとうに生きて、創り手から、演奏者へ、そして、聴き手へと伝わっていくもんだ。

幸せな宵でありました。

外に出たら、中秋の名月が煌々とわたしたちの故郷を照らしていました。

第一発見者?はTakでした(*^_^*)

冒頭の画像は、さぬきブログのおともだち、「まっき~」さんよりお借りしました♪