久しぶりの不定期連載ネタ、1/144ゲバイの登場です。なぜこのタイミングでゲバイなのか?

…思えばこの半年間、劇場版エヴァ初号機やHGユニオンフラッグ量産型、HGティエレン地上型を除いた製作ネタはほとんどがガンダムタイプのMSでした。ヒーロー体型のガンダムばかりを作っていると、その反動でたまに武骨な丸っこいロボを作りたくなるもんです(←筆者だけ?)。というわけで久しぶりにゲバイのパーツを手に取ってみることにしました。

左右貼り合わせ式の胸部パーツの接着剤が完全に乾いたので(1ヶ月半も経っているので充分でしょう)、かなりの段差が生じている合わせ目付近をヤスリでガリガリと削り、整形中です。このキットは本来別パーツになっているべきパーツとパーツの境界部分のモールドが甘く、全体的にボヤケた印象になっています。塗装時の塗り分けやすさも考慮して、各ブロックの境界部分にはかなりくっきりとスジ彫りを入れることにしました。

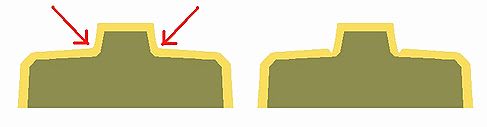

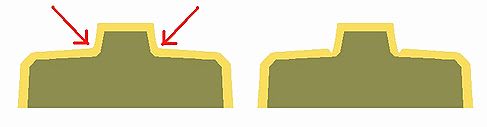

図はキットのパーツの断面の簡略図です。

図の左側:図の上の方にある出っ張りの付け根(赤い矢印で示した部分)が周囲の面に同化しているような形状になっています。

図の右側:出っ張りの付け根の周囲を目立てヤスリやデザインナイフで彫り込んで別パーツっぽく整形した状態です。

写真は胸部を上から見た状態です。この写真で見えている各ブロックの境界線は、左右分割の胸部パーツの抜き方向の都合でスジ彫りが入っていないため、特にしっかりとスジ彫りを入れておきました。現在のHGクラスのキットだと、各ブロックは別パーツで再現されるんでしょうねぇ。

頭部を取り付けた状態。以前載せた写真(右側)に比べ、首元のブロックと胸上面との境界がハッキリしているように見えるでしょうか…。腹部中央のセンサーの段差も削っておきました(これがけっこうキツかった…:汗)。あと、肩の付け根の筒状の部分も胸の装甲とは別パーツに見えるようにしてあります。

昔のキットですので、パーツの表面は微妙に波打っていたり荒れていたりします。ペーパー掛けして修正するのですが、頭部のような曲面構成の部分には新兵器を使用しました。↓

HGスローネアイン購入時にミドリ店長が「これ使ってみて♪」と渡してくれたGSIクレオスの「Mr.研磨クロス」です。

研磨布の一種ですが、ベースになっている布がメッシュ状の素材で、削りカスによる目詰まりが起きにくいのが特長です。写真は800番のモノで、塗装前の下地処理に向いた目の細かさです。

使用感は上々です。メッシュの布地が柔らかいので曲面部分にもよく馴染み、パーツ表面を均一に仕上げることができました。耐水ペーパーに比べるとやや高価ですが、耐久性が高くて水洗いできるので、かなり長持ちするそうです。オススメですよ♪

昔のキットは今のキットと比べて大変な部分も多いですが、手を加えると確実に完成度が上がっていくのがとても楽しいです。あまりに楽しいので、次の記事もゲバイの製作記事になりそうです…(笑)。

…思えばこの半年間、劇場版エヴァ初号機やHGユニオンフラッグ量産型、HGティエレン地上型を除いた製作ネタはほとんどがガンダムタイプのMSでした。ヒーロー体型のガンダムばかりを作っていると、その反動でたまに武骨な丸っこいロボを作りたくなるもんです(←筆者だけ?)。というわけで久しぶりにゲバイのパーツを手に取ってみることにしました。

左右貼り合わせ式の胸部パーツの接着剤が完全に乾いたので(1ヶ月半も経っているので充分でしょう)、かなりの段差が生じている合わせ目付近をヤスリでガリガリと削り、整形中です。このキットは本来別パーツになっているべきパーツとパーツの境界部分のモールドが甘く、全体的にボヤケた印象になっています。塗装時の塗り分けやすさも考慮して、各ブロックの境界部分にはかなりくっきりとスジ彫りを入れることにしました。

図はキットのパーツの断面の簡略図です。

図の左側:図の上の方にある出っ張りの付け根(赤い矢印で示した部分)が周囲の面に同化しているような形状になっています。

図の右側:出っ張りの付け根の周囲を目立てヤスリやデザインナイフで彫り込んで別パーツっぽく整形した状態です。

写真は胸部を上から見た状態です。この写真で見えている各ブロックの境界線は、左右分割の胸部パーツの抜き方向の都合でスジ彫りが入っていないため、特にしっかりとスジ彫りを入れておきました。現在のHGクラスのキットだと、各ブロックは別パーツで再現されるんでしょうねぇ。

頭部を取り付けた状態。以前載せた写真(右側)に比べ、首元のブロックと胸上面との境界がハッキリしているように見えるでしょうか…。腹部中央のセンサーの段差も削っておきました(これがけっこうキツかった…:汗)。あと、肩の付け根の筒状の部分も胸の装甲とは別パーツに見えるようにしてあります。

昔のキットですので、パーツの表面は微妙に波打っていたり荒れていたりします。ペーパー掛けして修正するのですが、頭部のような曲面構成の部分には新兵器を使用しました。↓

HGスローネアイン購入時にミドリ店長が「これ使ってみて♪」と渡してくれたGSIクレオスの「Mr.研磨クロス」です。

研磨布の一種ですが、ベースになっている布がメッシュ状の素材で、削りカスによる目詰まりが起きにくいのが特長です。写真は800番のモノで、塗装前の下地処理に向いた目の細かさです。

使用感は上々です。メッシュの布地が柔らかいので曲面部分にもよく馴染み、パーツ表面を均一に仕上げることができました。耐水ペーパーに比べるとやや高価ですが、耐久性が高くて水洗いできるので、かなり長持ちするそうです。オススメですよ♪

昔のキットは今のキットと比べて大変な部分も多いですが、手を加えると確実に完成度が上がっていくのがとても楽しいです。あまりに楽しいので、次の記事もゲバイの製作記事になりそうです…(笑)。