今日はほとんど寝ていました。空腹感と満腹感が同居するという不思議な症状の風邪です。それで製作自体は進まなかったのですが、それでもジュアッグのことは考えていましたので…

前回手を加えた首関節ですが、動かしてみるとやや固いものの快調です。上下方向への振りは2個のポリキャップを使用したポリ可動で、大きな頭の重さにも耐えられそうです。左右方向への振りはプラ製の受けにABS樹脂製の軸という組み合わせなのですが、軸と軸受けの径がピッタリのうえ、めったに動かさないのでユルむ心配は少なそうです。

そういえば、読者の皆様から最近のポリレスABS関節のキットのユルみについての報告が何件かありましたが、これについて考えてみました。パーツをよく見た結果、「これが原因では?」というのが下の図です。

図は可動軸と軸受けの断面図です。黄土色の輪っかがABS樹脂製可動部の軸受けで、グレーの丸が可動軸です。詳しい事はよく分かりませんが、金型製造の段階で軸受けの内径と軸の径をピッタリにするというのは難しいのか、実際には軸は軸受けの内径よりもやや細く、スカスカの場合が多いです。

製品開発途中のテストショットの段階でこのユルさの調整が行われるようですが、軸全体を軸受けの内径に合わせて太くするのではなく、軸の表面の一部に突起を設けることで軸受けの内径に合わせ、ちょうど良い固さの可動にしているようです。上の図の水色の部分がその突起を表したモノです。可動軸の一部に、まるで薄い板を貼り付けたり粘土を盛ったような出っ張りがあるのを見かけると思いますが、それが可動の固さをちょうど良くするための調整の跡なんです。

可動部を動かしていると、この突起の部分に摩擦などの負荷が多く掛かって突起が磨耗してくるようで、それによってもとのスカスカな可動部になってしまうと思われます。軸と軸受けの径がピッタリなら、軸全体の摩擦力で充分な保持力が得られ、磨耗も少ないはずなんですが…。

この可動軸の突起、ポリキャップ可動部の場合はポリキャップの破損、ABS可動部の場合は磨耗の原因になると思います。今後の改良を期待したいところです。

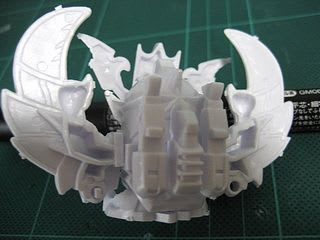

さて、このキットは25年前の製品ですがプロポーションは非常に良く、前々回の画像を見ていると、まるでカトキ氏によってHGUC用に描かれた画稿のような雰囲気があります(下の画像はイメージ画像です)。

でも一つ気になる部分があります。多くのモデラーの方が指摘してきたことですが、頭のてっぺんが平べったいんです。設定画では頭部は中華ナベのように自然なカーブを描いていますが、キットの頭部はお皿のような感じです。

画像を加工して頭部を盛り上げてみました。久しぶりにパテの出番になりそうですねぇ。

ジュアッグの特徴の一つとして、両腕の3連装ランチャーが挙げられます。このいかにも強力そうな砲、砲身の根元から先端にかけてテーパー状に角度がついて広がっています。とんでもない口径の砲(直径約1メートル)になっていますが、これは連邦兵が見た時の「な、なんて大砲だ…!!」という恐怖感をあおるためのもので、砲身の内部には常識的な口径の砲身が入っているという解釈をしてみました。そうでないと、すぐに弾丸切れを起こしてしまいますからねぇ。

実際には昔のキットゆえ、砲身パーツの肉厚が部分的に薄かったり分厚かったりとかなり差があるため、それをごまかすための苦肉の策です(笑)。

コトブキヤの丸モールドで砲身内部に仕切りを設け、モビルパイプ4.5(内径約3ミリ)ミリで内部の砲身を再現することにしました。それでも約430ミリと戦艦大和の主砲並みの口径ですが…(汗)。

カワイイ姿をしていながら、やっぱりジュアッグは化けモンですねぇ。

それではまた、薬飲んで寝ようっと…。

前回手を加えた首関節ですが、動かしてみるとやや固いものの快調です。上下方向への振りは2個のポリキャップを使用したポリ可動で、大きな頭の重さにも耐えられそうです。左右方向への振りはプラ製の受けにABS樹脂製の軸という組み合わせなのですが、軸と軸受けの径がピッタリのうえ、めったに動かさないのでユルむ心配は少なそうです。

そういえば、読者の皆様から最近のポリレスABS関節のキットのユルみについての報告が何件かありましたが、これについて考えてみました。パーツをよく見た結果、「これが原因では?」というのが下の図です。

図は可動軸と軸受けの断面図です。黄土色の輪っかがABS樹脂製可動部の軸受けで、グレーの丸が可動軸です。詳しい事はよく分かりませんが、金型製造の段階で軸受けの内径と軸の径をピッタリにするというのは難しいのか、実際には軸は軸受けの内径よりもやや細く、スカスカの場合が多いです。

製品開発途中のテストショットの段階でこのユルさの調整が行われるようですが、軸全体を軸受けの内径に合わせて太くするのではなく、軸の表面の一部に突起を設けることで軸受けの内径に合わせ、ちょうど良い固さの可動にしているようです。上の図の水色の部分がその突起を表したモノです。可動軸の一部に、まるで薄い板を貼り付けたり粘土を盛ったような出っ張りがあるのを見かけると思いますが、それが可動の固さをちょうど良くするための調整の跡なんです。

可動部を動かしていると、この突起の部分に摩擦などの負荷が多く掛かって突起が磨耗してくるようで、それによってもとのスカスカな可動部になってしまうと思われます。軸と軸受けの径がピッタリなら、軸全体の摩擦力で充分な保持力が得られ、磨耗も少ないはずなんですが…。

この可動軸の突起、ポリキャップ可動部の場合はポリキャップの破損、ABS可動部の場合は磨耗の原因になると思います。今後の改良を期待したいところです。

さて、このキットは25年前の製品ですがプロポーションは非常に良く、前々回の画像を見ていると、まるでカトキ氏によってHGUC用に描かれた画稿のような雰囲気があります(下の画像はイメージ画像です)。

でも一つ気になる部分があります。多くのモデラーの方が指摘してきたことですが、頭のてっぺんが平べったいんです。設定画では頭部は中華ナベのように自然なカーブを描いていますが、キットの頭部はお皿のような感じです。

画像を加工して頭部を盛り上げてみました。久しぶりにパテの出番になりそうですねぇ。

ジュアッグの特徴の一つとして、両腕の3連装ランチャーが挙げられます。このいかにも強力そうな砲、砲身の根元から先端にかけてテーパー状に角度がついて広がっています。とんでもない口径の砲(直径約1メートル)になっていますが、これは連邦兵が見た時の「な、なんて大砲だ…!!」という恐怖感をあおるためのもので、砲身の内部には常識的な口径の砲身が入っているという解釈をしてみました。そうでないと、すぐに弾丸切れを起こしてしまいますからねぇ。

実際には昔のキットゆえ、砲身パーツの肉厚が部分的に薄かったり分厚かったりとかなり差があるため、それをごまかすための苦肉の策です(笑)。

コトブキヤの丸モールドで砲身内部に仕切りを設け、モビルパイプ4.5(内径約3ミリ)ミリで内部の砲身を再現することにしました。それでも約430ミリと戦艦大和の主砲並みの口径ですが…(汗)。

カワイイ姿をしていながら、やっぱりジュアッグは化けモンですねぇ。

それではまた、薬飲んで寝ようっと…。