2023年5月18~20日、G7や招待国の首脳たちが広島の平和公園を訪れ、また原爆資料館に入場して展示物を見て回るという画期的なことがありました。これを機に、ぜひ世界が平和な方向に向かって行って欲しいと心の底から願います。

そして私もまた、これを機にヨハネの福音書を通じての平和の働きを、これまでとは違う新たな切り口で語ってみようと思います。それは、「ヨハネ」に注目することです。これまでの説明と重複する部分も多いと思いますが、説明の仕方を変えることで、ヨハネの福音書の理解がいかに平和の働きに資するかを、多くの方々と共有したいと願っています。

「ヨハネ」とは誰か? ~和音のたとえ~

ヨハネの福音書に「ヨハネ」が登場するのは、1章6節からです。

この1章6節の「ヨハネ」とは誰でしょうか?マタイ・マルコ・ルカの福音書を読み終えた後で引き続きヨハネの福音書に進む新約聖書の読者は、まずは洗礼者ヨハネ(バプテスマのヨハネ)を思い浮かべるでしょう。もちろん、洗礼者ヨハネも含まれるでしょう。

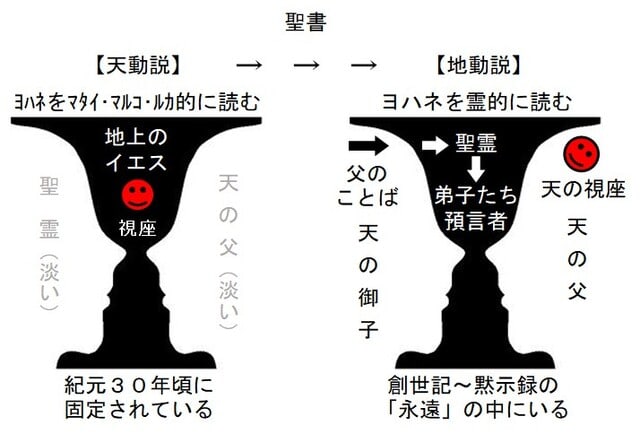

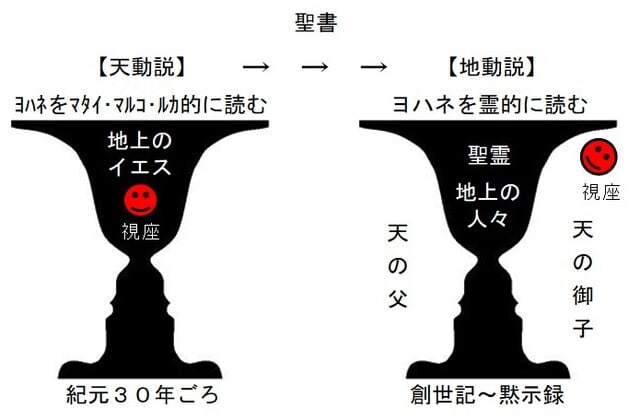

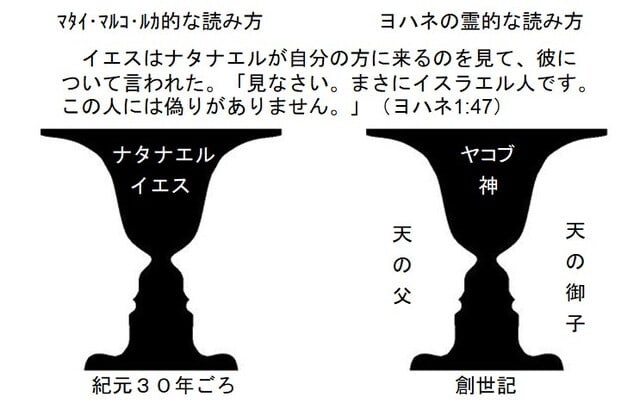

しかし、ヨハネの福音書では多くの場合、一人の登場人物に複数の役割が与えられています。音楽にたとえるなら和音です。ピアノでド・ミ・ソの三つの鍵盤を同時に押すなら、三つの音が重なった和音が耳に聞こえます。同様に、「ヨハネ」は洗礼者ヨハネ・使徒ヨハネ・読者(私)の三人が重なっています(実はもっと重なっていますが、当面は三人ということにしておきます)。

しかし、ド・ミ・ソの和音が聞こえて来るまでには、しばらく時間が掛かるでしょう。まずは「ド→ミ→ソ」のバトンリレーが見える必要があります。すなわち、「洗礼者ヨハネ→使徒ヨハネ→読者(私)」のバトンリレーです。このバトンリレーが見えるなら、和音が聞こえて来ることでしょう。

「ヨハネ」から弟子Xへの信仰のバトンリレー

「ヨハネ」の重要な役割は7節に書いてあるように、「イエスの証人」になることです。

そして、もう一つの重要な働きが「信仰の継承」です。それは、35~39節で明らかになります。

このように二人の弟子は「ヨハネ」が「見よ、神の子羊」と言ったことでイエスと出会うことができました。「ヨハネ」は既にイエスのことを知っていました。こうして、イエスを知る「ヨハネ」の信仰が二人の弟子たちへ継承されて行きました。

この二人の弟子のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであったと40節に記されています。しかし、もう一人の名前は明かされていません。仮に、この弟子を「弟子X」としておきましょう。二人の弟子はイエスについて行ったと39節にありますから、弟子Xはイエスの旅に付き従って行きました。そうしてイエスの教えのことばを漏らさず聞いたことでしょう。弟子Xはイエスの旅に同行して、次第に成長して行きます。

弟子Xは「イエスが愛しておられた弟子(愛弟子)」

さて、ヨハネの福音書では「イエスが愛しておられた弟子(愛弟子)」が13章から登場します。13~17章には最後の晩餐でのイエスの教えのことばが記されています。

つまり愛弟子は、イエスのすぐ隣で最後の晩餐の重要なメッセージを聞いていました。そして、この愛弟子とは弟子Xのことであると考えるなら、「イエスの証人」と「信仰の継承」の二点でいろいろと辻褄(つじつま)が合います。このことを、さらに検証して行きましょう。

この愛弟子はイエスの十字架のすぐ近くにもいました。

こうして愛弟子はイエスの十字架の現場にいて、十字架の死をすぐ近くで見届けました。また、愛弟子はイエスが葬られた墓から遺体が消えて空になったことも目撃しています(ヨハネ20:1~10)。さらに愛弟子は復活したイエスにも出会っています。

そうしてヨハネの福音書の最後では、愛弟子がこの書の執筆者であることが明らかにされます。

この愛弟子、すなわちヨハネの福音者の執筆者とは、使徒ヨハネであると言い伝えられています。

弟子Xの愛弟子は私たち読者

さてしかし、ヨハネの福音書は最後の最後に、とても興味深いことばを残して閉じられています。

イエスが行われたことが、どんなにたくさんあったとしても、一人の愛弟子が見聞きした紀元30年頃のことだけでは、さすがに書物が世界に収められないほどの量にはならないでしょう。従って、ヨハネ21章の24節と25節は、この福音書の読者が新たな愛弟子になって「イエスの証人」となっていることを、表していると考えられます。

ですから1章35~37節の「ヨハネ」とは、この福音書の記者の使徒ヨハネのことであり、二人のうちの一人の弟子Xは私たち読者であるという読み方がド・ミ・ソの和音で聞こえて来ます。

私たち読者は使徒ヨハネが書いた福音書を読むことでイエスと出会います。そして、イエスの旅に同行することで、次第に愛弟子へと成長して行き、最後の晩餐をすぐ隣で聞き、十字架を目撃し、復活したイエスとの明確な出会いを経験します。このようにして愛弟子に成長した読者の私たちが今度は「ヨハネ」となって、家族や知人を教会に誘ってヨハネの福音書を読むことを勧めます。すると、次には家族や知人が愛弟子に成長して新たな「ヨハネ」となって、さらにイエスと出会う人々が増えて行きます。それらの人々が「イエスの証人」になることで、世界に収め切れないほどの証言になります。これが「ヨハネのバトンリレー」です。

以上のことから、ヨハネ1章6節と7節の「ヨハネ」とは、私たちのことでもあると言えるでしょう。

この「ヨハネ」とは私のことであるという、これほどまでの光栄な役割が私たちの一人一人に与えられているのだとしたら、もはや戦争をしている場合ではありません。戦争を早く終わらせて、平和な世界を実現しなければなりません。

(続く)

そして私もまた、これを機にヨハネの福音書を通じての平和の働きを、これまでとは違う新たな切り口で語ってみようと思います。それは、「ヨハネ」に注目することです。これまでの説明と重複する部分も多いと思いますが、説明の仕方を変えることで、ヨハネの福音書の理解がいかに平和の働きに資するかを、多くの方々と共有したいと願っています。

「ヨハネ」とは誰か? ~和音のたとえ~

ヨハネの福音書に「ヨハネ」が登場するのは、1章6節からです。

ヨハネ1:6 神から遣わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。

この1章6節の「ヨハネ」とは誰でしょうか?マタイ・マルコ・ルカの福音書を読み終えた後で引き続きヨハネの福音書に進む新約聖書の読者は、まずは洗礼者ヨハネ(バプテスマのヨハネ)を思い浮かべるでしょう。もちろん、洗礼者ヨハネも含まれるでしょう。

しかし、ヨハネの福音書では多くの場合、一人の登場人物に複数の役割が与えられています。音楽にたとえるなら和音です。ピアノでド・ミ・ソの三つの鍵盤を同時に押すなら、三つの音が重なった和音が耳に聞こえます。同様に、「ヨハネ」は洗礼者ヨハネ・使徒ヨハネ・読者(私)の三人が重なっています(実はもっと重なっていますが、当面は三人ということにしておきます)。

しかし、ド・ミ・ソの和音が聞こえて来るまでには、しばらく時間が掛かるでしょう。まずは「ド→ミ→ソ」のバトンリレーが見える必要があります。すなわち、「洗礼者ヨハネ→使徒ヨハネ→読者(私)」のバトンリレーです。このバトンリレーが見えるなら、和音が聞こえて来ることでしょう。

「ヨハネ」から弟子Xへの信仰のバトンリレー

「ヨハネ」の重要な役割は7節に書いてあるように、「イエスの証人」になることです。

ヨハネ1:7 この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。

そして、もう一つの重要な働きが「信仰の継承」です。それは、35~39節で明らかになります。

ヨハネ1:35 その翌日、ヨハネは再び二人の弟子とともに立っていた。

36 そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、「見よ、神の子羊」と言った。

37 二人の弟子は、彼がそう言うのを聞いて、イエスについて行った。

38 イエスは振り向いて、彼らがついて来るのを見て言われた。「あなたがたは何を求めているのですか。」彼らは言った。「ラビ(訳すと、先生)、どこにお泊まりですか。」

39 イエスは彼らに言われた。「来なさい。そうすれば分かります。」そこで、彼らはついて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスのもとにとどまった。

36 そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、「見よ、神の子羊」と言った。

37 二人の弟子は、彼がそう言うのを聞いて、イエスについて行った。

38 イエスは振り向いて、彼らがついて来るのを見て言われた。「あなたがたは何を求めているのですか。」彼らは言った。「ラビ(訳すと、先生)、どこにお泊まりですか。」

39 イエスは彼らに言われた。「来なさい。そうすれば分かります。」そこで、彼らはついて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスのもとにとどまった。

このように二人の弟子は「ヨハネ」が「見よ、神の子羊」と言ったことでイエスと出会うことができました。「ヨハネ」は既にイエスのことを知っていました。こうして、イエスを知る「ヨハネ」の信仰が二人の弟子たちへ継承されて行きました。

この二人の弟子のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであったと40節に記されています。しかし、もう一人の名前は明かされていません。仮に、この弟子を「弟子X」としておきましょう。二人の弟子はイエスについて行ったと39節にありますから、弟子Xはイエスの旅に付き従って行きました。そうしてイエスの教えのことばを漏らさず聞いたことでしょう。弟子Xはイエスの旅に同行して、次第に成長して行きます。

弟子Xは「イエスが愛しておられた弟子(愛弟子)」

さて、ヨハネの福音書では「イエスが愛しておられた弟子(愛弟子)」が13章から登場します。13~17章には最後の晩餐でのイエスの教えのことばが記されています。

ヨハネ13:23 弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。

つまり愛弟子は、イエスのすぐ隣で最後の晩餐の重要なメッセージを聞いていました。そして、この愛弟子とは弟子Xのことであると考えるなら、「イエスの証人」と「信仰の継承」の二点でいろいろと辻褄(つじつま)が合います。このことを、さらに検証して行きましょう。

この愛弟子はイエスの十字架のすぐ近くにもいました。

ヨハネ19:25 イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。

26 イエスは、母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に「女の方、ご覧なさい。あなたの息子です」と言われた。

27 それから、その弟子に「ご覧なさい。あなたの母です」と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分のところに引き取った。

26 イエスは、母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に「女の方、ご覧なさい。あなたの息子です」と言われた。

27 それから、その弟子に「ご覧なさい。あなたの母です」と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分のところに引き取った。

こうして愛弟子はイエスの十字架の現場にいて、十字架の死をすぐ近くで見届けました。また、愛弟子はイエスが葬られた墓から遺体が消えて空になったことも目撃しています(ヨハネ20:1~10)。さらに愛弟子は復活したイエスにも出会っています。

ヨハネ21:7 それで、イエスが愛されたあの弟子が、ペテロに「主だ」と言った。

そうしてヨハネの福音書の最後では、愛弟子がこの書の執筆者であることが明らかにされます。

ヨハネ21:24 これらのことについて証しし、これらのことを書いた者は、その弟子である。私たちは、彼の証しが真実であることを知っている。

この愛弟子、すなわちヨハネの福音者の執筆者とは、使徒ヨハネであると言い伝えられています。

弟子Xの愛弟子は私たち読者

さてしかし、ヨハネの福音書は最後の最後に、とても興味深いことばを残して閉じられています。

ヨハネ21:25 イエスが行われたことは、ほかにもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと、私は思う。

イエスが行われたことが、どんなにたくさんあったとしても、一人の愛弟子が見聞きした紀元30年頃のことだけでは、さすがに書物が世界に収められないほどの量にはならないでしょう。従って、ヨハネ21章の24節と25節は、この福音書の読者が新たな愛弟子になって「イエスの証人」となっていることを、表していると考えられます。

ですから1章35~37節の「ヨハネ」とは、この福音書の記者の使徒ヨハネのことであり、二人のうちの一人の弟子Xは私たち読者であるという読み方がド・ミ・ソの和音で聞こえて来ます。

ヨハネ1:35 その翌日、ヨハネは再び二人の弟子とともに立っていた。

36 そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、「見よ、神の子羊」と言った。

37 二人の弟子は、彼がそう言うのを聞いて、イエスについて行った。

36 そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、「見よ、神の子羊」と言った。

37 二人の弟子は、彼がそう言うのを聞いて、イエスについて行った。

私たち読者は使徒ヨハネが書いた福音書を読むことでイエスと出会います。そして、イエスの旅に同行することで、次第に愛弟子へと成長して行き、最後の晩餐をすぐ隣で聞き、十字架を目撃し、復活したイエスとの明確な出会いを経験します。このようにして愛弟子に成長した読者の私たちが今度は「ヨハネ」となって、家族や知人を教会に誘ってヨハネの福音書を読むことを勧めます。すると、次には家族や知人が愛弟子に成長して新たな「ヨハネ」となって、さらにイエスと出会う人々が増えて行きます。それらの人々が「イエスの証人」になることで、世界に収め切れないほどの証言になります。これが「ヨハネのバトンリレー」です。

以上のことから、ヨハネ1章6節と7節の「ヨハネ」とは、私たちのことでもあると言えるでしょう。

ヨハネ1:6 神から遣わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。

7 この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。

7 この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。

この「ヨハネ」とは私のことであるという、これほどまでの光栄な役割が私たちの一人一人に与えられているのだとしたら、もはや戦争をしている場合ではありません。戦争を早く終わらせて、平和な世界を実現しなければなりません。

ヨハネ20:21 イエスは重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」(新共同訳)

(続く)