旧約聖書の神の声は、イエスの声(小説『荘子と聖書』4)

コトリ「心の容量が大きくなるって、どういうこと?もうちょっと具体的に教えてくれない?」

ジョン「時間を長い単位で考えるようになるということかな。わたしたちは毎日をあくせく苦労しながら暮らしているから、どうしても短い単位、たとえば数時間単位とか数日単位で時間を考えがちだよね。長い人でも数年単位、数十年単位じゃないだろうか?」

コトリ「人は長くても百歳ぐらいまでしか生きられないから、どうしてもそうなるよね。」

ジョン「しかし、聖書は数千年間のことを書いているから、少なくとも数千年単位で時間を考える必要があると思うよう。さらに21世紀の現代の科学は宇宙の誕生を137~138億年前、地球の誕生を45~46億年前と推定しているから、できれば時間を万年、億年の単位で考えて欲しいな。それが、心の容量が大きくなることにつながると思うな。」

コトリ「なるほど、『荘子』の時間のスケールも、空間のスケールと同じくらい壮大だもんね。」

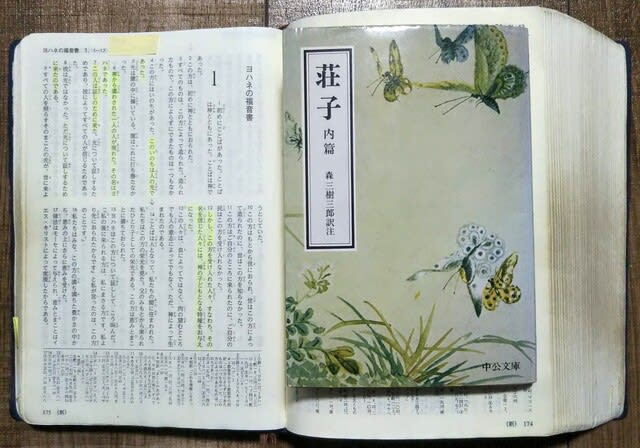

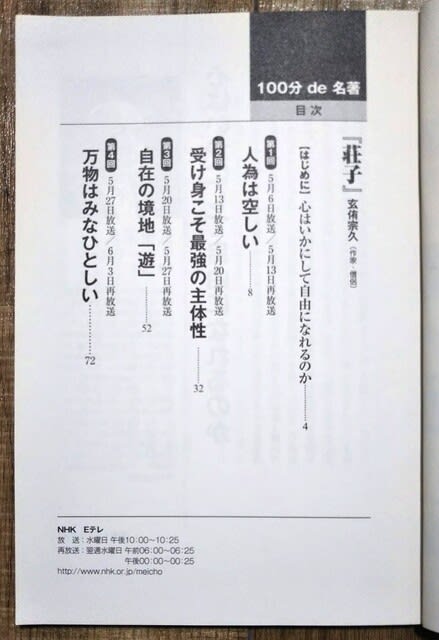

『荘子 内篇』の逍遥遊篇は、大鳳(大鵬)が九万里の上空を飛翔する様子を描いた後で、次のように記している。前回と同じく金谷治 訳の『荘子 内篇』(岩波文庫)から引用する。

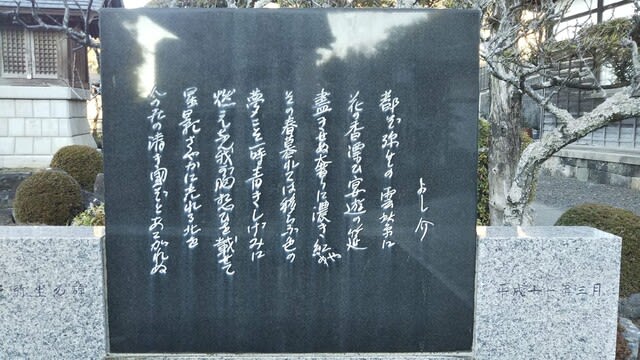

蜩(ひぐらし)と学鳩(こばと)とがそれ(大鳳の飛翔)をあざ笑っていう、「われわれはふるいたって飛びあがり、楡(にれ)や枋(まゆみ)の枝につきかかってそこに止まるが、それさえゆきつけない時もあって地面にたたきつけられてしまうのだ。どうしてまた九万里もの上空に上ってそれから南方を目ざしたりするのだろう。〔おおげさで無用なことだ。〕と。郊外の野原に出かける人は三食の弁当だけで帰ってきてそれでまだ満腹でいられるが、百里の旅に出る人は人晩かかって食糧の米をつき、千里の旅に出る人は三か月もかかって食糧を集め〔て準備をす〕る。この小さな蜩や学鳩には〔大鳳の飛翔のことなど〕いったいどうして分かろうか。

狭小な知識では広大な知識は想像もつかず、短い寿命では長い寿命のことは及びもつかない。どうしてそのことが分かるか。朝菌(ちょうきん)〔朝から暮までの命で〕夜と明け方を知らず、夏ぜみは〔夏だけの命で〕春と秋とを知らない。これが短い寿命である。楚(そ)の国の南方には冥霊(めいれい)という木があって、五百年のあいだが生長繁茂する春で、また五百年のあいだが落葉の秋である。大昔には大椿(たいちん)という木があって、八千年のあいだが生長繁茂の春で、また八千年のあいだが落葉の秋であった。〔これが長い寿命である。〕ところが、今や彭祖(ほうそ)は〔わずか八百年を生きたというだけで〕長寿者として大いに有名で、世間の人々は〔長寿を語れば必ず〕彭祖をひきあいに出す、何と悲しいことではないか。(逍遥遊篇)

ジョン「聖書も、心の中で大鳳が飛翔するくらいに心を広くして読まれることを願っているよ。」

コトリ「ジョンが書いた『ヨハネの福音書』も、「初めにことばがあった」(ヨハネ1:1)で始まるから、時間の単位が宇宙スケールだね。」

ジョン「うん。ぜひ、旧約聖書の『創世記』1章を思い浮かべながら読んで欲しいね。」

もう一度、創世記1章の出だしを引用する。

創世記1:1 はじめに神が天と地を創造された。

2 地は茫漠として何もなく、闇が大水の面の上にあり、神の霊がその水の面を動いていた。

3 神は仰せられた。「光、あれ。」すると光があった。

4 神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。

5 神は光を昼と名づけ、闇を夜と名づけられた。夕があり、朝があった。第一日。

コトリ「この『創世記』1章を思い浮かべながらジョンのヨハネ1章を読むと、『光、あれ』で始まる旧約聖書の神のことばは、すべてイエスのことばであったことが見えて来るんだね。」

ジョン「うん。」

コトリ「それから、僕がものすごく面白いと思ったのは、ジョンが【公】ということばを使って旧約聖書を表していることだよ。」

ジョン「ふふふ、面白いでしょ?」

コトリ「このことが分かった時は、聖書って本当に面白いなと感動に浸ったよ。」

ここで、コトリが言った【公】とは何のことか、解説しておこう。

『ヨハネの福音書』の1~11章の深層部には旧約聖書の『創世記』~『マラキ書』が時代順に存在する(詳しくは小島 聡「『ヨハネの福音書』と『夕凪の街 桜の国』」(ヨベル新書 2017)を参照していただきたい)。ちなみに『マラキ書』は旧約聖書の最後の書だ。

まずヨハネ1章の出だしは『創世記』1章の「天地創造」を表す。

ヨハネ1:1 初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。

2 この方は、初めに神とともにおられた。

3 すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。

そして、次のヨハネ11章の記述は旧約聖書が『マラキ書』で閉じられたことを表している。

ヨハネ11:54 そのために、イエスはもはやユダヤ人たちの間を【公】然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去って、エフライムという町に入り、弟子たちとともにそこに滞在された。

なぜ、「イエスはもはやユダヤ人たちの間を【公】然と歩くことをせず」が『マラキ書』で旧約聖書が閉じられたことを表すのか?それは、イエスが「ことば」だからだ(ヨハネ1:1)。旧約の時代に語られた神のことばは、すべてイエスのことばだ。そして、イエスのことばの中で旧約聖書に記されたものが【公】のことばなのだ。それ以外にも、もちろんイエスは多くのことばを発したはずだが、それらは【非公式】のことばということだろう。

【公】が旧約聖書の記述を表すことは、ヨハネ7章の記述からも分かる。

ヨハネ7:3 イエスの兄弟たちがイエスに言った。「ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば、弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。

4 自分で【公】の場に出ることを願いながら、隠れて事を行う人はいません。このようなことを行うのなら、自分を世に示しなさい。」

このヨハネ7章の最初の1~9節では、イエスはまだ北方のガリラヤにいた。しかし、その後10節で南方のユダヤのエルサレムに上って行った。

ヨハネ7:10 しかし、兄弟たちが祭りに上って行った後で、イエスご自身も、表立ってではなく、いわば内密に上って行かれた。

このヨハネ7章10節のイエスの北から南への移動は、旧約聖書の記述の舞台が北王国から南王国に移動したことを示す。イエスは「ことば」であるから、イエスのいる場所が聖書の記述の舞台になるのだ。イエスがヨハネ7章で北から南へ移動したのは、手前の6章で北王国が滅亡したからだ。ヨハネは6章66節に次のように記して、北王国の民がアッシリアに捕囚として引かれて行ったことを伝えている。

ヨハネ6:66 こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスとともに歩もうとはしなくなった。

このヨハネ6:66は、旧約聖書の列王記第二17章の次の記事に対応するものだ。

Ⅱ列王17:6 ホセアの第九年に、アッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフと、ゴザンの川ハボルのほとり、またメディアの町々に住まわせた。

7 こうなったのは、イスラエルの子らが、自分たちをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王ファラオの支配下から解放した自分たちの神、主に対して罪を犯し、ほかの神々を恐れ、

8 主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習にしたがって歩んだからである。

(中略)

22 イスラエルの人々は、ヤロブアムが行ったすべての罪に歩み、それから離れなかったので、

23 主は、そのしもべであるすべての預言者を通して告げられたとおり、ついにイスラエルを御前から除かれた。こうして、イスラエルは自分の土地からアッシリアに引いて行かれた。今日もそのままである。

上記の列王記第二17章の記述から分かることは、北王国の民自身が神(イエス)から離れて行ったということだ。神から離れたくないのに無理やり引き裂かれたのではなく、彼らが自ら不信仰の道を歩んで神から離れて行ったのだ。それゆえヨハネはそれを6:66の表現で書き表したのだ。もう一度、引用しよう。

ヨハネ6:66 こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスとともに歩もうとはしなくなった。

そうして北王国が滅亡したことで、聖書からは北王国についての記述が途絶えた。列王記第二18章以降のイスラエルについての記述は専ら南王国のことだけになる。聖書の舞台が北王国から南王国に移動したのだ。ヨハネ7章のイエスの北から南への移動は、以上のように聖書の記述の舞台の北から南への移動に伴うものだ。

コトリ「この北王国の滅亡は、天の父とイエスにとっては本当に悲しいことだったことが、ジョンのヨハネ6:67から分かるね。」

ヨハネ6:67 そこで、イエスは十二弟子に言われた。「まさか、あなたがたも離れたいと思うのではないでしょう。」(新改訳第3版)

ジョン「うん。人の心が離れ去って行くことは、神にとっては本当につらいことなんだ。『荘子』の大鳳(大鵬)のスケールで聖書を読むなら、このヨハネ6:66~67のイエスの深い悲しみは北王国滅亡の時の悲しみだということが分かると思うよ。」

コトリ「聖書の読者の多くが、これらのことが分かるようになる日が、早く来ると良いね。」