「ルビンの壺」の絵を使って、ヨハネの福音書がマタイ・マルコ・ルカの福音書とは根本的に異なることを説明しようと思う。

この有名な絵は、「壺」に見えたり「向き合う二人の顔」に見えたりする。壺を強く意識すると二人の顔は見えづらくなり、二人の顔を強く意識すると壺は見えづらくなる。

この絵にたとえるなら、マタイ・マルコ・ルカの福音書は紀元30年頃の「地上のイエス」を描いた「壺」と言えるだろう。壺は手で触わることができ、地上のイエスも紀元30年頃の人々は手で触わることができた。しかし、21世紀の僕たちは触わることができない。

一方、ヨハネの福音書の主役は天地創造~新天新地の永遠の中にいる「天の父と御子」である。天の父と御子は手で触わることはできないが、確かに存在していて、21世紀の僕たちも霊的に出会うことができる。僕たちは紀元30年頃の地上のイエスには会えないが、聖霊を通して天の御子には会うことができる。この出会いがヨハネの福音書の読者の霊性を豊かなに育む。そうして霊性が育まれたなら、マタイ・マルコ・ルカの福音書からも、より豊かな恵みを受け取ることができるようになるだろう。

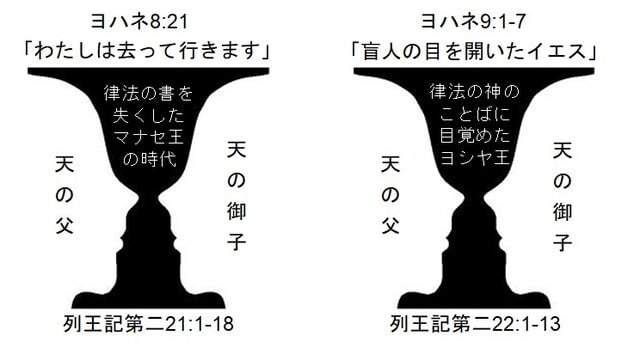

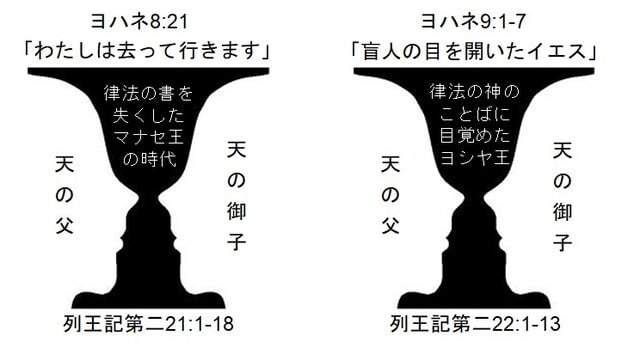

前回までの記事で説明して来たように、天の父と天の御子イエスは聖霊を通して地上の預言者たちに神のことばを伝えている。この「平和への道」のシリーズで、これまでに解説して来たことを、「ルビンの壺」の絵を使って下に示す。それぞれの図が持つ意味は、前回までの記事を参照していただきたい。

(つづく)

この有名な絵は、「壺」に見えたり「向き合う二人の顔」に見えたりする。壺を強く意識すると二人の顔は見えづらくなり、二人の顔を強く意識すると壺は見えづらくなる。

この絵にたとえるなら、マタイ・マルコ・ルカの福音書は紀元30年頃の「地上のイエス」を描いた「壺」と言えるだろう。壺は手で触わることができ、地上のイエスも紀元30年頃の人々は手で触わることができた。しかし、21世紀の僕たちは触わることができない。

一方、ヨハネの福音書の主役は天地創造~新天新地の永遠の中にいる「天の父と御子」である。天の父と御子は手で触わることはできないが、確かに存在していて、21世紀の僕たちも霊的に出会うことができる。僕たちは紀元30年頃の地上のイエスには会えないが、聖霊を通して天の御子には会うことができる。この出会いがヨハネの福音書の読者の霊性を豊かなに育む。そうして霊性が育まれたなら、マタイ・マルコ・ルカの福音書からも、より豊かな恵みを受け取ることができるようになるだろう。

前回までの記事で説明して来たように、天の父と天の御子イエスは聖霊を通して地上の預言者たちに神のことばを伝えている。この「平和への道」のシリーズで、これまでに解説して来たことを、「ルビンの壺」の絵を使って下に示す。それぞれの図が持つ意味は、前回までの記事を参照していただきたい。

(つづく)