~【天動説】で読むと複雑でも、【地動説】で読めばシンプルな聖書~

ことばの歯車が噛み合っている聖書

いま放送中の朝ドラの『らんまん』に、子供時代の主人公が時計を分解する場面があった。こんな風に身近にある機械を分解して遊んだ子供時代を持つ人は多いだろう。時計を分解するには精密ドライバーが必要だが、どの家庭にも普通サイズのドライバーならある。中の仕組みがどんな風になっているのか、子供は興味津々でワクワクしながら身近にある機械を分解する。僕もそんな子供時代を過ごした一人だ。

『らんまん』の子供時代の主人公が分解した時計(ツイッター@asadora_nhkより)

聖書は66の書(創世記~マラキ書の旧約が39書、マタイの福音書~ヨハネの黙示録の新約が27書)のことばが複雑に絡み合っているので、精巧な機械にたとえることができそうだ。ことばの歯車がたくさん噛み合っていて、僕たちの生活の役に立っている。日本人にとっては、聖書が生活の役に立っているという実感は少ないかもしれない。しかし西洋では聖書の規範があったことで古代~現代の秩序が保たれて来た。アメリカの大統領就任式で聖書の上に手を置くことは、その象徴と言えよう。そのキリスト教の伝統を持つ西洋で近代科学が生まれ育ち、現代科学へと発展し、21世紀の僕たちは科学技術の恩恵をたっぷりと受けている。だから聖書は日本の僕たちにとっても、決して無関係ではないのだ。

ただ残念なことに、聖書を尊ぶ国においても秩序は万全ではなかった。これまで多くの戦争が民族間や国家間で繰り返されて来た。また、近現代の西洋では科学の発展に伴って信仰から離れて行った人々も少なくない。特に21世紀においてはキリスト教離れが加速しているとのことだ。なぜ人々は聖書から離れて行くのだろうか?

【天動説】にとどまる聖書理解

それは聖書が複雑で精巧であるために、十分に理解されて来なかったからではないか。聖書の理解は未だ【天動説】に留まっていると言ったら、言い過ぎであろうか。北半球に住む僕たちは太陽が東から昇って南の空を西に向かって移動する様子を日常的に見ている。星も北極星を中心に回転することを知っている。天体の見え方が季節によって変動することも知っている。見た目がそうなのだから、天が動いていると考えるのは当然のことだ。現代の僕たちは【地動説】を学校で習ったから知っているが、教わっていなかったら確実に【天動説】を信じていただろう。学校などで教わらない限り、僕たちの視座は地上に固定されたままだ。地上を離れて宇宙からの視座を獲得することは、とても難しい。

【天動説】と【地動説】(ac-illust.comのフリー画像使用 作者:まりん)

難しいが故に、【天動説】から【地動説】への移行が始まったのは、わずか500年前のことだ。しかも16世紀前半のコペルニクスから17世紀後半のニュートンに至るまで約150年の移行期間を要した。僕の愛読書の『物理学とは何だろうか』(朝永振一郎・著、岩波新書 1979)によれば、コペルニクスが地動説を提唱してからニュートンの力学が確立するまでの間には、ティコ・ブラーエによる精密な天体観測、ケプラーによる観測結果の精密な解析、ガリレオ・ガリレイによる精密な地上実験が必要であった。これらの精密な観測・解析・実験があったことで、数式を用いたニュートン力学が確立された。

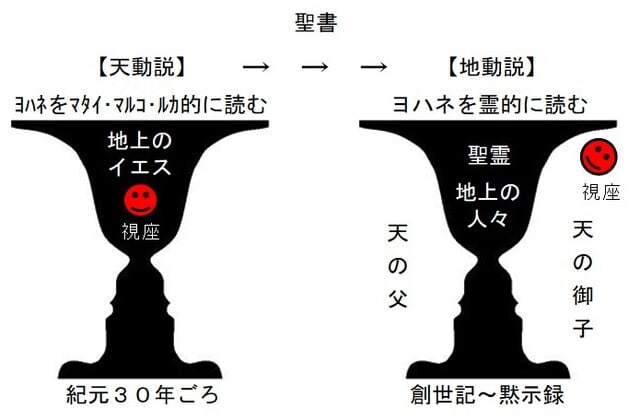

ヨハネの福音書が霊的に読まれずにマタイ・マルコ・ルカ的に読まれている現状は、【天動説】と【地動説】との関係に良く似ていると思う。マタイ・マルコ・ルカ的にヨハネの福音書を読む者の視座は地上に固定されていて、専ら紀元30年頃の「地上のイエス」に注目している。しかし、ヨハネの福音書の視座は「天」にあり、創世記~黙示録の【永遠】の中にある。この【永遠】の中で読者は心の平安を得て、平和の働きに貢献するようになる。

【天動説】から【地動説】への移行によってニュートン力学が確立されたことで人類は計り知れないほど大きな恩恵を受けた。ニュートン力学が無ければ飛行機は飛ばず、ロケットも飛ばない。ニュートン力学が無ければ熱力学も電磁気学も量子力学も無い。ニュートン力学が無ければ、僕たちの生活は産業革命前の中世のスタイルのままであっただろう。

だから今度は、聖書の読み方が【天動説】から【地動説】に移行されなければならない。そのことで「平和」という大きな恩恵を僕たちは得ることができる。【地動説】の視座は「天」の「永遠」の中にあるので、心が「平和」になるからだ。

地上から見れば複雑でも、天から見ればシンプルな聖書

惑星の軌道は地上から見ると下の写真のように非常に複雑で、時に逆行したりする。しかし、惑星の軌道はすべて楕円状であることをケプラーが明らかにした。惑星の軌道は宇宙の視座から見ればシンプルなのだ。

2011年10月~2012年7月の火星の逆行ループ(日経ナショナル・ジオグラフィックのサイトより 撮影者:Tunc Tezel)

聖書も、「地上」の視座で読むと複雑であっても、視座を「天」に移すなら単純だ。

たとえば前回も引用したヨハネ4章の最初の部分をもう一度見てみよう。

ヨハネ4:1 パリサイ人たちは、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けている、と伝え聞いた。それを知るとイエスは、

2 ──バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく、弟子たちであったのだが──

3 ユダヤを去って、再びガリラヤへ向かわれた。

2 ──バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく、弟子たちであったのだが──

3 ユダヤを去って、再びガリラヤへ向かわれた。

この箇所をマタイ・マルコ・ルカ的に読むと、非常に戸惑う。マタイ・マルコ・ルカの福音書でバプテスマを授けているのはバプテスマのヨハネだけだ。イエスも弟子たちもバプテスマを授けていない。しかし、ヨハネの福音書は「イエスが…バプテスマを授けている」と書いているので、整合性の面において戸惑う。しかも3節に「バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく、弟子たちであった」とあるから、ますます戸惑う。まるで上図の複雑な軌道を描く惑星のようだ。

しかし、視座を「天」に移して霊的に読むなら、この場面はペンテコステの日以降に聖霊を受けた弟子たちのことであることが分かる。聖霊を受けた弟子たちの内には天の御子がいたので、「弟子たちがバプテスマを授けていた」ことは「イエスがバプテスマを授けていた」のと同じことだ。ペンテコステの日以降の使徒の働き(使徒言行録)の時代のことであるから、マタイ・マルコ・ルカの福音書の記述と矛盾することもない。

もう1箇所、例を挙げよう。

ヨハネ4:43 さて、二日後に、イエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。

44 イエスご自身、「預言者は自分の故郷では尊ばれない」(マタイ13:57、マルコ6:4、ルカ4:24)と証言なさっていた。

45 それで、ガリラヤに入られたとき、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それは、イエスが祭りの間にエルサレムで行ったことを、すべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。

44 イエスご自身、「預言者は自分の故郷では尊ばれない」(マタイ13:57、マルコ6:4、ルカ4:24)と証言なさっていた。

45 それで、ガリラヤに入られたとき、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それは、イエスが祭りの間にエルサレムで行ったことを、すべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。

マタイ・マルコ・ルカの福音書は、ガリラヤの人々がエルサレムでイエスを見た後で歓迎したことなど書いていない。マタイ・マルコ・ルカのイエスはガリラヤで宣教を開始してから北方でしばらく宣教した後、南のエルサレムへ行って十字架に掛かって死んだ。それゆえマタイ・マルコ・ルカのイエスは「北→南」の一方通行だ。それゆえマタイ・マルコ・ルカ的にこのヨハネ4:43-45を読むなら、非常に戸惑う。マタイ・マルコ・ルカの地上のイエスは「故郷では尊ばれない」まま死んだのだ。

しかし、この箇所も使徒の働き(使徒言行録)の時代であると読むなら、すっきりと理解できる。使徒の働きは、8章でサマリア人たちがイエスを信じたことを記した後、9章で次のように記している。

使徒9:31 こうして、教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。

つまり、ガリラヤの人たちがイエスを信じたのは十字架の後の使徒たちの時代だ。そうしてガリラヤに教会が築き上げられた。ヨハネ4:45は、この使徒9:31の状況を描いたものだ。

このように視座を「天」に移して聖書全体を俯瞰できる位置から見渡すなら、複雑に見える聖書も意外とシンプルであることが分かる。(つづく)