【1870年前後の化学とE.W.クラーク】

クラーク先生が静岡学問所の化学の授業に使った教科書を読む機会を得たので、次のような論考を書いてみました。

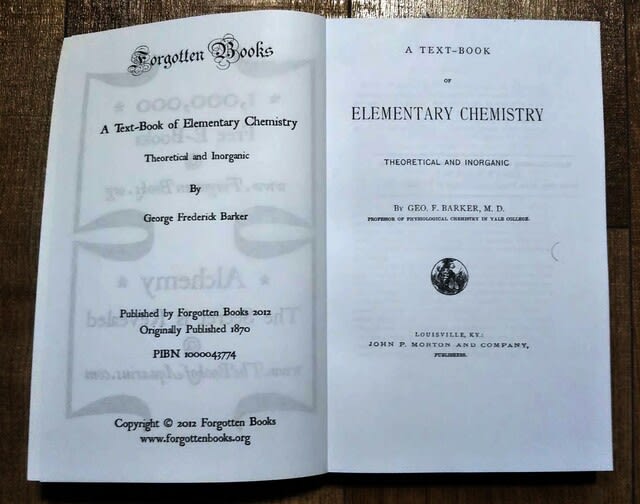

1871年10月、E.W.クラーク(Edward Warren Clark 1849~1907)は日本へ向かう太平洋航路の蒸気船の中にいました。彼は静岡学問所で化学を教えることになっており、教科書にはG.F.バーカー(George Frederick Barker 1835~1910)の ”A Text-Book of Elementary Chemistry”(1870)を使用するつもりでいました。船上で書いた友人宛ての手紙の中でクラークは「これまで見た化学の教科書の中では、ただ一つ完全に満足できるものだ」と、バーカーの教科書を絶賛しています。それゆえバーカーの教科書を見れば、静岡学問所でのクラークの化学の授業がどのようなものであったかの一端を知ることができるでしょう。

この教科書からクラークが何を学び、静岡学問所の若者たちに何を伝えようとしたのかを、次の二段階に分けて考えてみたいと思います。

A.1870年前後の化学とバーカーの教科書

B.クラークがバーカーから学んで伝えたこと

A.1870年前後の化学とバーカーの教科書

エール大学教授のバーカーの教科書は1870年に出版されました。化学の発展史の中で1870年頃は、どのような時代だったのでしょうか?メンデレーエフ(1834~1907)が「周期表」の学説を発表したのは1869年のことだそうです。しかし、研究者の間で広く認知されるようになったのは、ずっと後の話です。バーカーの教科書も周期表説には触れていません。また同じ頃に、陰極線に関係する重要な発見が物理学でありましたが、電子の発見に至るまでにはさらに約30年を要しました。そして20世紀に入ってプランクらの物理学者によってようやく量子力学の扉が開かれ、ラザフォードが原子核を発見したのはさらに10年後の1911年のことです。周期表の理解には量子力学の原子構造の知識が必要ですから、1907年に没したメンデレーエフ自身も存命中は周期表の理解には至っていなかったことになります。これらのことを考えると、1870年の段階では原子についての理解はまだまだ乏しかったと言えるでしょう。

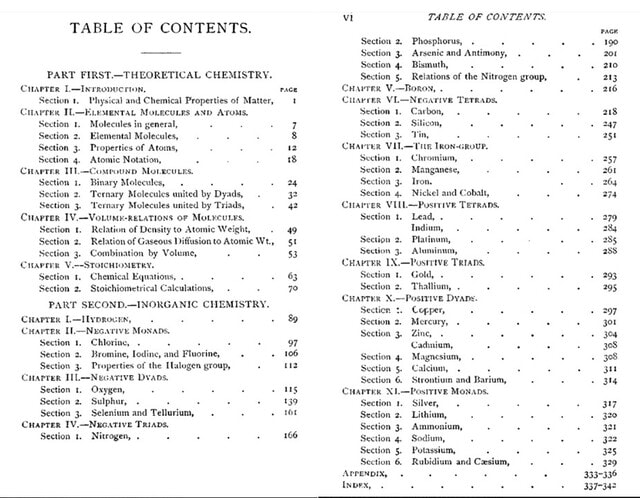

そのような中ですが、バーカーの教科書は個々の元素の原子の化学的性質を深く理解することに重点を置いています。以下、あまり自信がありませんが目次を和訳してみます(誤訳があったら申し訳ありません)。

第一部 理論化学

Ⅰ.はじめに

第1節 物質の物理的および化学的性質

Ⅱ.基本的な分子と原子

第1節 分子についての一般論

第2節 基本的な分子

第3節 原子の性質

第4節 原子の表記

Ⅲ.複合分子

第1節 二原子分子

第2節 2価原子が結合した三原子分子

第3節 3価原子が結合した三原子分子

Ⅳ.分子の体積関係

第1節 原子量と密度との関係

第2節 原子量と気体の拡散との関係

第3節 体積の組み合わせ

Ⅴ.化学量論

第1節 化学反応式

第2節 化学量論的計算

第二部 無機化学

Ⅰ.水素

Ⅱ.負の1価原子

第1節 塩素

第2節 臭素、ヨウ素、フッ素

第3節 ハロゲン族の性質

Ⅲ.負の2価原子

第1節 酸素

第2節 硫黄

第3節 セレン、テルル

Ⅳ.負の3価原子

第1節 窒素

第2節 リン

第3節 ヒ素、アンチモン

第4節 ビスマス

第5節 窒素族の関係

Ⅴ.ホウ素

Ⅵ.負の4価原子

第1節 炭素

第2節 ケイ素

第3節 スズ

Ⅶ.鉄族

第1節 クロム

第2節 マンガン

第3節 鉄

第4節 ニッケル、コバルト

Ⅷ.正の4価原子

第1節 鉛、インジウム

第2節 白金

第3節 アルミニウム

Ⅸ.正の3価原子

第1節 金

第2節 タリウム

Ⅹ.正の2価原子

第1節 銅

第2節 水銀

第3節 亜鉛、カドミウム

第4節 マグネシウム

第5節 カルシウム

第6節 ストロンチウム、バリウム

Ⅺ.正の1価原子

第1節 銀

第2節 リチウム

第3節 アンモニア

第4節 ナトリウム

第5節 カリウム

第6節 ルビジウム、セシウム

Ⅰ.はじめに

第1節 物質の物理的および化学的性質

Ⅱ.基本的な分子と原子

第1節 分子についての一般論

第2節 基本的な分子

第3節 原子の性質

第4節 原子の表記

Ⅲ.複合分子

第1節 二原子分子

第2節 2価原子が結合した三原子分子

第3節 3価原子が結合した三原子分子

Ⅳ.分子の体積関係

第1節 原子量と密度との関係

第2節 原子量と気体の拡散との関係

第3節 体積の組み合わせ

Ⅴ.化学量論

第1節 化学反応式

第2節 化学量論的計算

第二部 無機化学

Ⅰ.水素

Ⅱ.負の1価原子

第1節 塩素

第2節 臭素、ヨウ素、フッ素

第3節 ハロゲン族の性質

Ⅲ.負の2価原子

第1節 酸素

第2節 硫黄

第3節 セレン、テルル

Ⅳ.負の3価原子

第1節 窒素

第2節 リン

第3節 ヒ素、アンチモン

第4節 ビスマス

第5節 窒素族の関係

Ⅴ.ホウ素

Ⅵ.負の4価原子

第1節 炭素

第2節 ケイ素

第3節 スズ

Ⅶ.鉄族

第1節 クロム

第2節 マンガン

第3節 鉄

第4節 ニッケル、コバルト

Ⅷ.正の4価原子

第1節 鉛、インジウム

第2節 白金

第3節 アルミニウム

Ⅸ.正の3価原子

第1節 金

第2節 タリウム

Ⅹ.正の2価原子

第1節 銅

第2節 水銀

第3節 亜鉛、カドミウム

第4節 マグネシウム

第5節 カルシウム

第6節 ストロンチウム、バリウム

Ⅺ.正の1価原子

第1節 銀

第2節 リチウム

第3節 アンモニア

第4節 ナトリウム

第5節 カリウム

第6節 ルビジウム、セシウム

バーカーの教科書は大まかに言えば第一部は理論、第二部は実験という構成になっています。第二部には各元素の性質の説明に加えて、それぞれの元素やその化合物を実験室で得るための細かい方法が説明されています。例えば「水素」の章では、水にナトリウムを入れることで水素が得られることなどが記されています。

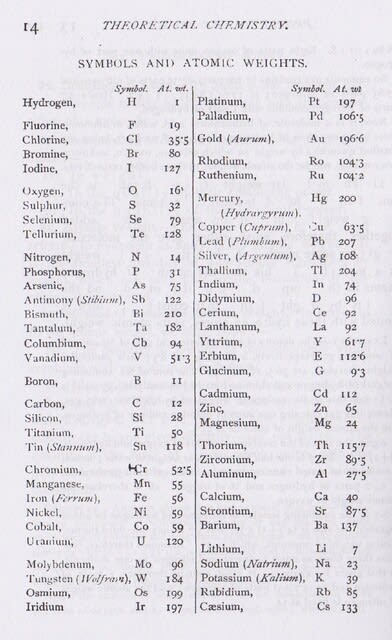

1870年の時点で元素は63種類が発見されていて、第一部のⅡ章3節には各元素の記号と原子量が表で示されています。

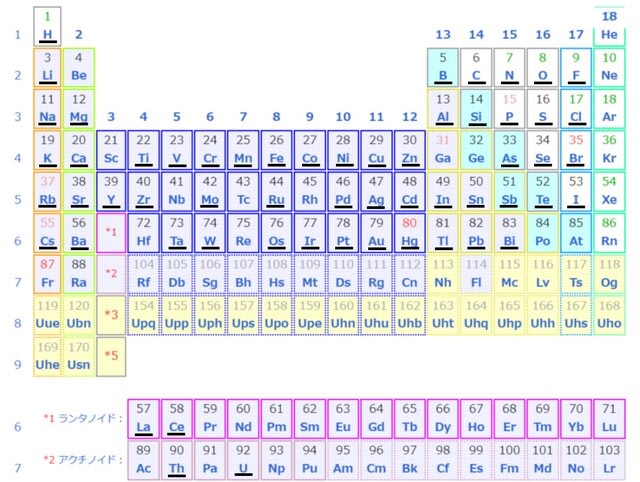

この表に載っている元素を現代の周期表と照らし合わせてアンダーラインを引いた図を作成しましたので、ご覧下さい。

1870年の段階では希ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン)のすべてとランタノイド元素の大半が発見されていなかったことが目に付きます。トリウムとウランの原子量が半分になっていることも気になります。その他、現在では元素と認められていないものも、いくつか含まれています(Cb、Ro、E、Gなど)。また、教科書本文には金属や塩化ナトリウム(NaCl)の「分子」についての記述がありますが、これらは分子ではありません(金属の結晶は金属結合、塩の結晶はイオン結合で、分子ではありません)。或いはまた、水素と窒素と酸素は液化しないことが書かれていますが、後には液体酸素と液体窒素が(1877)、さらに液体水素も得られるようになりました(1898)。

これらのことから、1870年前後の化学は現代から見ればまだまだ発展途上であったことが分かります。しかし、これはいつの時代においても同じです。現代の2024年の科学も後世から見れば、まだまだ発展途上ということになるでしょう。例えば、宇宙に存在するとされるダークマター(暗黒物質)やダークエネルギー(暗黒エネルギー)は現代の観測技術では正体不明ですが、いずれは明らかになることでしょう。

B.クラークがバーカーから学んで伝えたこと

今回、私はバーカーの教科書を読む機会を得たことで、E.W.クラークが静岡学問所の若者たちに伝えたかったことは、単に化学の表面的な知識ではなく、その根底にあるものではないかと考えるようになりました。

バーカーの教科書の「まえがき」を要約すると、おおよそ次のようなことが書かれています。

「過去10年間に、化学は著しい変革を遂げた。単に新しい化合物や反応式を発見しただけではなく、これらに法則性があることを発見したのだ。この発見によって化学という自然科学の様相は一変した。この法則性の発見の重要性はいくら評価しても評価し過ぎることはない。あらゆる元素が形成するすべての化合物を確実に予測することができるようになったのだ。今や化学は様々な事実の寄せ集めではなく、堅固な哲学に基づいた真の科学になったのだ。」

日本に向かう船の中でクラークが書いた友人宛ての手紙では、さらに何冊かの化学の教科書に言及しています。私はまだそれらを読んでいないので比較できませんが、クラークがバーカーの教科書を他の教科書よりも絶賛する理由は、この「まえがき」にあるような気がします。そしてクラークは静岡の若者たちには表面的な知識の習得ではなく、物事の本質を追究する姿勢を身に着けて欲しいと願っていたのではないかという気がします。クラークは静岡に到着して早々に聖書を学ぶ会も始めていますが、これも聖書に関する表面的な知識を伝えるというよりは、聖書の根底に流れる真理を静岡の若者と共に追究したかったのかもしれません。そしてクラークは明治政府による教育の中央集権化に抗議して「諸県学校ヲ恵顧スルコトヲ勧ムル建議」を静岡で書きます。当時の東京は目まぐるしく変化していました。その変化に目を奪われることなく、物事の本質をじっくりと追究するには地方で学ぶことが一番であるとクラークが考えた背後には、もしかしたらバーカーの「まえがき」の影響があったのかもしれません。

そうして50代の半ばでクラークは勝海舟の小伝の『勝安房』を書きます。この書の中でクラークは勝海舟という人物の根底を探るだけでなく、徳川の時代から明治の世に移った日本の根底には何があったのかを探っています。この姿勢はクラークが静岡に着任した若い頃から身に着けていたものだと言えるでしょう。

日本からアメリカに帰国してからのクラークは幻灯機を用いた講演会を全米各地で300回以上も開いたとのことですから、これまで私はクラークに対してやや軽い印象も実は少し持っていました。しかし、クラークは日本という異国の表面の姿をアメリカ人に面白く伝えたかったのではなく、日本人の根底にある善良な魂のことを伝えたかったのかもしれません。

バーカーの教科書を少し読んだぐらいで想像を膨らませ過ぎだとは思いますが、クラークにとってこの教科書との出会いは、聖書と勝海舟との出会いと同じくらいに彼の精神形成に深い影響を及ぼしたような気がします。