「伊勢へ七度 熊野へ三度」という俚諺がある。

国語辞書には

「伊勢神宮や熊野三社へたびたび参ること。信心の深いこと、また、信心はどんなに深くしても限りはないことのたとえ。」

とある。

そして、多くの場合、あとに、「愛宕様(山)へは月参り」と続けていう。

いったいいつ頃からいわれ始めたのだろうかと調べてみると、コトバンクに「伊勢へ七度 熊野へ三度」の初出の実例として「浮世草子・風流比翼鳥(1707)」が挙げられていた。江戸中期ということになる。

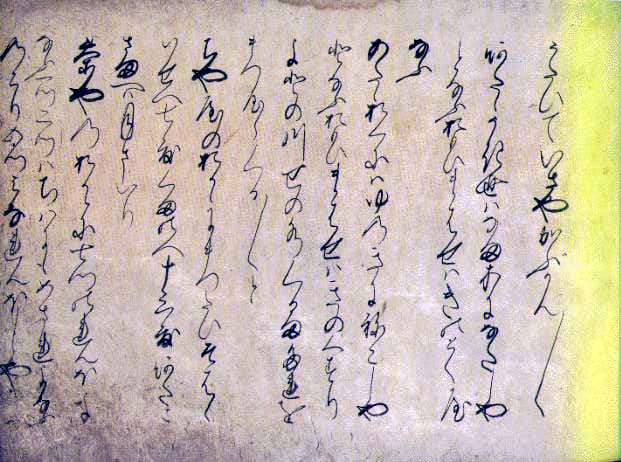

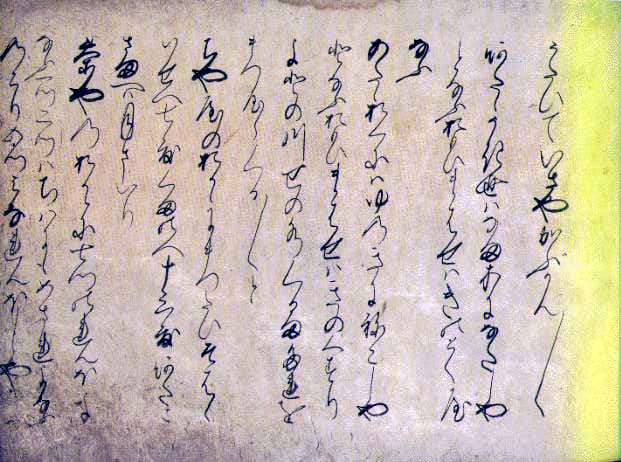

しかし、それよりさかのぼること100年、江戸初期の阿國歌舞伎歌の中に「茶屋のおかかに末代添はば 伊勢へ七度 熊野へ十三度 愛宕様へは月参り」という詞章が既にある。阿國歌舞伎は中世から近世にかけて流行した小歌などを取り込んでいるそうなので、この詞章も巷で歌われていたと考えられる。

そこでオヤ?と思うのは「熊野へ十三度」がなぜ「熊野へ三度」に変わったのか。いろんな史料を見て行くと必ずしも「熊野へ三度」だけではなく「熊野へ四度」や「熊野へ八度」などというのも出てきた。そもそも「伊勢へ七度 熊野へ十三度 愛宕様へは月参り」のように段々度数が増えていく展開になっていたのではないか。それがある時点から「熊野へ三度」に収まっていったのは、江戸後期に大成する都々逸のように「七・七・七・五」の音数律が人気を得て主流になったからではないか。つまりこの音数律に従えば「熊野へ三度」が収まりがいいということになる。

その他もう一点は最後の「七・五」の「愛宕様へは月参り」の部分だが、この俚諺が生まれたのは上方らしいので、この愛宕様は京都の愛宕神社(総本社)を指していたと思われるが、愛宕神社は全国各地にあり、この俚諺が全国に広まるにつれ、人々は月参りしやすい地元の愛宕神社を想定するようになったと思われる。特にお伊勢参りが多かった江戸は「愛宕様へは月参り」の部分を「芝の愛宕は月参り」とも言っていたらしい。

かつて僕が住んでいた近江地方には多賀大社というイザナギ・イザナミを祭神とした近江随一の大社があり、「伊勢に七度、熊野へ三度、お多賀様へは月参り」と言い換えられていた。そして「お伊勢参らば お多賀へ参れ お伊勢 お多賀の子でござる」と続く。天照大神はイザナギ・イザナミの子であるというわけ。お国自慢の一つでもあったのだろう。

多賀大社

国語辞書には

「伊勢神宮や熊野三社へたびたび参ること。信心の深いこと、また、信心はどんなに深くしても限りはないことのたとえ。」

とある。

そして、多くの場合、あとに、「愛宕様(山)へは月参り」と続けていう。

いったいいつ頃からいわれ始めたのだろうかと調べてみると、コトバンクに「伊勢へ七度 熊野へ三度」の初出の実例として「浮世草子・風流比翼鳥(1707)」が挙げられていた。江戸中期ということになる。

しかし、それよりさかのぼること100年、江戸初期の阿國歌舞伎歌の中に「茶屋のおかかに末代添はば 伊勢へ七度 熊野へ十三度 愛宕様へは月参り」という詞章が既にある。阿國歌舞伎は中世から近世にかけて流行した小歌などを取り込んでいるそうなので、この詞章も巷で歌われていたと考えられる。

そこでオヤ?と思うのは「熊野へ十三度」がなぜ「熊野へ三度」に変わったのか。いろんな史料を見て行くと必ずしも「熊野へ三度」だけではなく「熊野へ四度」や「熊野へ八度」などというのも出てきた。そもそも「伊勢へ七度 熊野へ十三度 愛宕様へは月参り」のように段々度数が増えていく展開になっていたのではないか。それがある時点から「熊野へ三度」に収まっていったのは、江戸後期に大成する都々逸のように「七・七・七・五」の音数律が人気を得て主流になったからではないか。つまりこの音数律に従えば「熊野へ三度」が収まりがいいということになる。

その他もう一点は最後の「七・五」の「愛宕様へは月参り」の部分だが、この俚諺が生まれたのは上方らしいので、この愛宕様は京都の愛宕神社(総本社)を指していたと思われるが、愛宕神社は全国各地にあり、この俚諺が全国に広まるにつれ、人々は月参りしやすい地元の愛宕神社を想定するようになったと思われる。特にお伊勢参りが多かった江戸は「愛宕様へは月参り」の部分を「芝の愛宕は月参り」とも言っていたらしい。

かつて僕が住んでいた近江地方には多賀大社というイザナギ・イザナミを祭神とした近江随一の大社があり、「伊勢に七度、熊野へ三度、お多賀様へは月参り」と言い換えられていた。そして「お伊勢参らば お多賀へ参れ お伊勢 お多賀の子でござる」と続く。天照大神はイザナギ・イザナミの子であるというわけ。お国自慢の一つでもあったのだろう。

多賀大社

阿国歌舞伎の歌舞伎踊「茶屋遊び」の詞章(一部)

阿國歌舞伎歌を長唄化、スタイリッシュな創作舞踊となった「阿国歌舞伎夢華」