大相撲五月場所は、初土俵から7場所目という、まだ大銀杏も結えない大の里の優勝で幕を閉じた。評論家が口を揃えて「横綱の器」だという大の里はおそらく大関昇進までそれほど時間はかからないだろう。最近、やたらと多い短命大関にならないことを願うばかりだ。

かつて熊本は相撲の聖地だった。それは相撲の宗家である吉田司家があったからである。僕らが子どもだった頃、新横綱が誕生すると藤崎八旛宮の参道沿いにあった吉田司家で免許状の授与が行われていた。吉田司家はもともと越前国の武家。後鳥羽天皇(平安末期-鎌倉初期)の時代、初代の吉田家次が節会相撲の行司官に任ぜられ、以後、相撲の宗家として代々「追風」の号を名乗った。肥後細川3代の細川綱利公の時、招かれて熊本藩に仕えた。寛政元年(1789)19代吉田追風が「横綱」を考案し、谷風梶之助と小野川喜三郎に横綱を免許した。これが、現在に至る横綱制度の始まりである。この免許を与えるに当たって、熊本城内で審議会が行われ、肥後熊本藩8代藩主細川斉茲公が事実上の審議委員長を務めたと伝えられる。以来、第40代横綱の東富士欽壹が昇進した昭和24年(1949)まで、代々の横綱に吉田司家が免許を与えた。横綱への免許授与は第4代横綱の谷風梶之助から第40代東富士欽壱までの160年間、37人にのぼる。

熊本市内の光琳寺通りから下通りを横切って東の方に進む界隈は、かつて「相撲町」と呼ばれていた。細川綱利公は越前より招いた吉田司家の屋敷をここに構えさせた。以降、この界隈に力士など相撲関係者が多く住むようになったことによりこの名がついた。

しかし、時代が下って吉田司家24代追風・長善の時、吉田司家の内紛がもとで日本相撲協会とは徐々に疎遠になり、現在では事実上断絶した形となったことは残念だ。

実はこの24代当主・吉田長善氏は僕の高校の大先輩、小堀流踏水術の練達だったこともあり、わが済々黌水球部の初代部長として選手たちを物心両面から支え、後に済々黌水球部を高校水球のトップレベルに押し上げる基礎を築いた。その功績は大きいだけに吉田司家のその後を思うと残念でならない。

▼関取と少年

吉田司家から400㍍余り南の白川公園で毎年行なわれる熊本巡業は県内外から見物に来る大勢の人たちで賑わった。僕が初めて熊本巡業を見に行ったのは小学4年(昭和30年)だったと記憶している。小学校の同級生数人で見に行った。当時、日下開山は吉田司家の手を経ずして推挙された初めての横綱千代の山。その熊本場所の入場門で見た光景が未だに忘れられない。終戦後まだ10年経っておらず、繁華街などでは孤児と思しき子どもの姿をよく見かけた。この時も入場門の近くに一人の少年が佇んで入場する人々を眺めていた。すると幕内力士の嶋錦が場所入りでやって来た。嶋錦はその少年に目をやると立ち止まり、少年を手招きした。けげんな顔をして立ち尽くしている少年に「一緒においで」と声をかけた。少年が近づくとやさしく肩を抱き一緒に入場して行った。嶋錦は大阪の出身できっぷのいい力士として結構人気のある関取だった。中アンコ型の嶋錦と少年の姿を見送りながらほっこりする気分になった。この出来事はその少年のその後にどんな影響を与えただろうか。

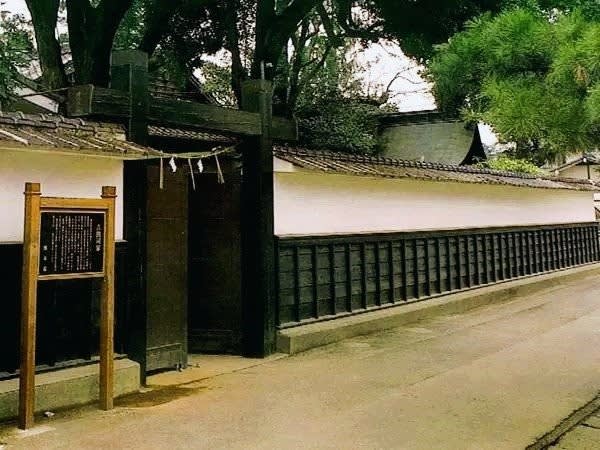

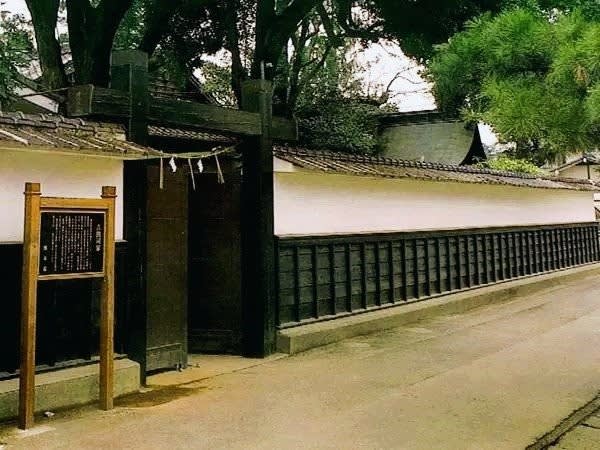

藤崎八旛宮表参道

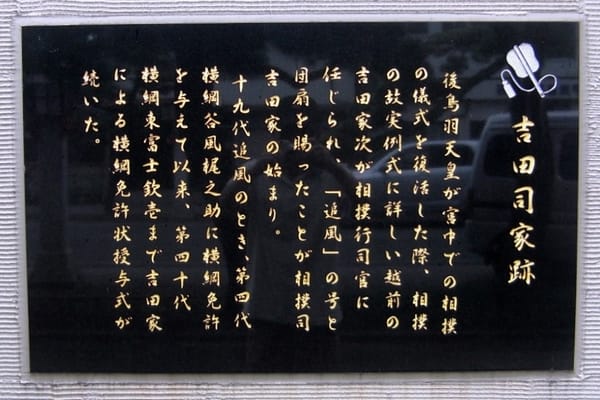

表参道沿いにかつてあった吉田司家

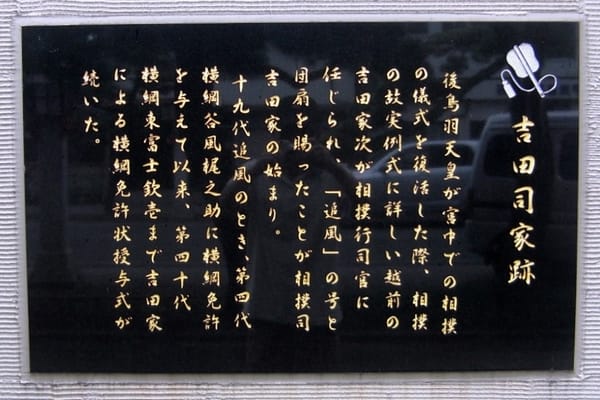

現在は跡地の記念プレートだけが残る

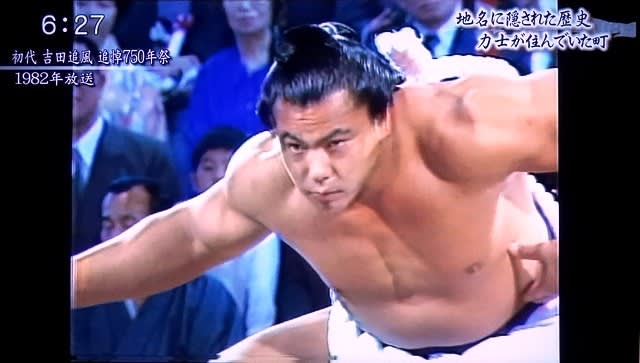

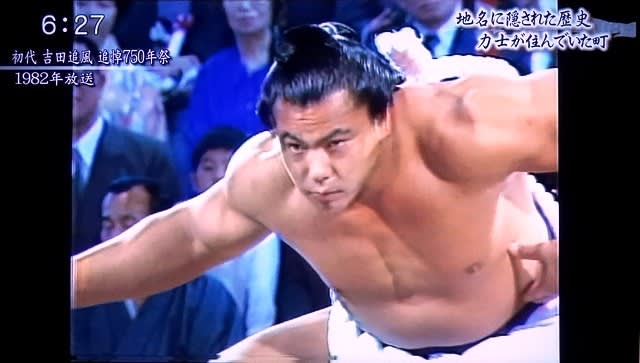

1982年、吉田司家で行われた初代吉田追風の追悼750年祭で、第58代横綱・千代の富士が奉納土俵入り

かつて熊本は相撲の聖地だった。それは相撲の宗家である吉田司家があったからである。僕らが子どもだった頃、新横綱が誕生すると藤崎八旛宮の参道沿いにあった吉田司家で免許状の授与が行われていた。吉田司家はもともと越前国の武家。後鳥羽天皇(平安末期-鎌倉初期)の時代、初代の吉田家次が節会相撲の行司官に任ぜられ、以後、相撲の宗家として代々「追風」の号を名乗った。肥後細川3代の細川綱利公の時、招かれて熊本藩に仕えた。寛政元年(1789)19代吉田追風が「横綱」を考案し、谷風梶之助と小野川喜三郎に横綱を免許した。これが、現在に至る横綱制度の始まりである。この免許を与えるに当たって、熊本城内で審議会が行われ、肥後熊本藩8代藩主細川斉茲公が事実上の審議委員長を務めたと伝えられる。以来、第40代横綱の東富士欽壹が昇進した昭和24年(1949)まで、代々の横綱に吉田司家が免許を与えた。横綱への免許授与は第4代横綱の谷風梶之助から第40代東富士欽壱までの160年間、37人にのぼる。

熊本市内の光琳寺通りから下通りを横切って東の方に進む界隈は、かつて「相撲町」と呼ばれていた。細川綱利公は越前より招いた吉田司家の屋敷をここに構えさせた。以降、この界隈に力士など相撲関係者が多く住むようになったことによりこの名がついた。

しかし、時代が下って吉田司家24代追風・長善の時、吉田司家の内紛がもとで日本相撲協会とは徐々に疎遠になり、現在では事実上断絶した形となったことは残念だ。

実はこの24代当主・吉田長善氏は僕の高校の大先輩、小堀流踏水術の練達だったこともあり、わが済々黌水球部の初代部長として選手たちを物心両面から支え、後に済々黌水球部を高校水球のトップレベルに押し上げる基礎を築いた。その功績は大きいだけに吉田司家のその後を思うと残念でならない。

▼関取と少年

吉田司家から400㍍余り南の白川公園で毎年行なわれる熊本巡業は県内外から見物に来る大勢の人たちで賑わった。僕が初めて熊本巡業を見に行ったのは小学4年(昭和30年)だったと記憶している。小学校の同級生数人で見に行った。当時、日下開山は吉田司家の手を経ずして推挙された初めての横綱千代の山。その熊本場所の入場門で見た光景が未だに忘れられない。終戦後まだ10年経っておらず、繁華街などでは孤児と思しき子どもの姿をよく見かけた。この時も入場門の近くに一人の少年が佇んで入場する人々を眺めていた。すると幕内力士の嶋錦が場所入りでやって来た。嶋錦はその少年に目をやると立ち止まり、少年を手招きした。けげんな顔をして立ち尽くしている少年に「一緒においで」と声をかけた。少年が近づくとやさしく肩を抱き一緒に入場して行った。嶋錦は大阪の出身できっぷのいい力士として結構人気のある関取だった。中アンコ型の嶋錦と少年の姿を見送りながらほっこりする気分になった。この出来事はその少年のその後にどんな影響を与えただろうか。

藤崎八旛宮表参道

表参道沿いにかつてあった吉田司家

現在は跡地の記念プレートだけが残る

1982年、吉田司家で行われた初代吉田追風の追悼750年祭で、第58代横綱・千代の富士が奉納土俵入り