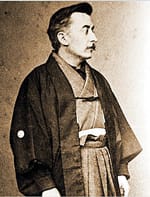

今年は小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが来日して120年ということで八雲ゆかりの各地で記念イベントが開かれるようだが熊本も例外ではない。八雲が熊本の五高の英語教師として赴任したのは、来日した翌年、1891年の11月のことである。以来3年余りを熊本で過ごし、その間に多くの作品を書いている。彼が住んだ家は現在、記念館として熊本市安政町(鶴屋デパートの裏手)に残されている。ちなみに、彼を熊本に招いたのは、その当時、五高の校長を務めていた嘉納治五郎(日本柔道の父)であり、彼の後任の英語教師として赴任したのが夏目漱石である。下の文は、熊本に住んでいた時期に書いた「夏の日の夢」の一節で、長崎から熊本への旅の途中に立ち寄った三角の旅館「浦島屋」のことが書かれている。

今年は小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが来日して120年ということで八雲ゆかりの各地で記念イベントが開かれるようだが熊本も例外ではない。八雲が熊本の五高の英語教師として赴任したのは、来日した翌年、1891年の11月のことである。以来3年余りを熊本で過ごし、その間に多くの作品を書いている。彼が住んだ家は現在、記念館として熊本市安政町(鶴屋デパートの裏手)に残されている。ちなみに、彼を熊本に招いたのは、その当時、五高の校長を務めていた嘉納治五郎(日本柔道の父)であり、彼の後任の英語教師として赴任したのが夏目漱石である。下の文は、熊本に住んでいた時期に書いた「夏の日の夢」の一節で、長崎から熊本への旅の途中に立ち寄った三角の旅館「浦島屋」のことが書かれている。その宿屋は、わたくしには極楽のように思われた。そして、そこの女中たちは、まるで天女かなんぞのように思われた。というのは、ちょうどその時わたくしは、近代的設備ならなんでもそろっている、ゆっくりと手足ののばせるようなヨーロッパ風のホテルはないものかと思って、この国のある開港場へそれをさがしに行って、じつはそこからほうほうのていで逃げ出してきたところだったからである。そんなわけで、そこの宿屋のゆかたにくつろぎ、ひんやりとした当りのやわらかな畳の上にあぐらをかいて、すずしい声をした女中たちにかしずかれ、きれいなものに身のまわりをとりまかれながら、ゆっくりと足腰をのばしたときには、まず、十九世紀のあらゆる心労からほっと救われたような思いがした。

朝の膳には、竹の子とハスの煮つけが出た。それから、極楽のおみやげに、うちわを一本くれた。そのうちわには、波打ちぎわに、大きな波がひとつどんと白く砕け散っている上に、あさぎ色の空へむらむらぱっと舞いあがっている、チドリの絵がかいてある。この絵ひとつを見るだけでも、ここまでわざわざ出かけてきた旅の苦労を、きれいさっぱり忘れるだけの値打があった。みなぎる光り、人を威圧する壮大な生動、汐風の凱歌、――この三つのものが、渾然と一幅の画中にとけあっている絵だ。それを見たとき、わたくしは思わず、あっと快哉を叫びたくなったくらいであった。

二階ざしきの縁がわの、杉丸太の柱のあいだから、海ぞいの、くすんだ色をした美しい町の家並が、ひと目に見わたされる。碇をおろしたまま、うつらうつら眠っているような幾そうかの黄いろい帆かけ舟、見上げるばかりの深緑の断崖が両がわから迫りよったあいだにひらけている入江の口、そのむこうに、はるかかなたの水平線まで、いちめんにぎらぎら光り輝いている夏の海。その水と空と相つらなるあたりに、さながら古い思い出を見るように模糊として打ち霞んでいるアイタイとした山のすがた。そうしてしかも、くすんだ色のその町並と、黄いろい幾そうかの帆かけ舟と、深緑の断崖とをのぞいたあとは、なにもかも、天地はただひといろの紺碧に塗りこめられているのである。

そのとき、恍惚としたわたくしの瞑想のなかへ、ふと風に鳴る風鈴の音のようなすずしい声が、しとやかな挨拶のことばを奏でだした。わたくしは、その声の主が、この玉楼の女将だなとすぐに心づいた。おかみは、茶代の礼を言いにあがってきたのである。わたくしは、さっそくおかみのまえに手をついてあいさつをした。おかみというのは、まだごく年の若い、それこそ惚れ惚れするような愛嬌したたる婦人で、ちょっと、国貞えがくところの青娥の小婦、胡蝶の美人といったおもむきがある。そのおかみをひと目見て、わたくしは、なんということなしにふと死というものを考えた。すべて美しいものは、どうかすると悲しみの予感となることがあるものだ。

おかみは、わたくしがこれからどこへ行くのか、しだいによっては、お俥をお呼びいたしましょうかといってたずねた。そこで、わたくしは答えた。

「これからわたしは熊本へ行くのだがね。行くまえに、ひとつお宅の屋号を、念のためにうかがっておきたいな。いつまでも忘れずにおぼえておきたいから……」

すると、おかみは言った。「まあ、ほんに手前どもでは、お客さんのお部屋もおそまつで、女中もまことに行きとどきまっせんでなあ。屋号は『うらしまや』と申します……。そんなら、ちょっと、お俥を申しつけてまいりましょう」

琴でもかなでるようなおかみの声が、そのまま部屋から立ち去って行ってしまうと、わたくしは、にわかに妖しいクモの絲かなんぞにからだじゅうを十重二十重に巻きつかれでもしたように、身のまわりに何かねっとりとした恍惚感が、じんわりと落ちてきたような心もちがした。というのは、ほかでもない、その宿屋の屋号が、人をまぼろしの世界へと誘いつれてゆく、ある歌ものがたりに出てくる名前とそっくりおなじだったからである。

琴でもかなでるようなおかみの声が、そのまま部屋から立ち去って行ってしまうと、わたくしは、にわかに妖しいクモの絲かなんぞにからだじゅうを十重二十重に巻きつかれでもしたように、身のまわりに何かねっとりとした恍惚感が、じんわりと落ちてきたような心もちがした。というのは、ほかでもない、その宿屋の屋号が、人をまぼろしの世界へと誘いつれてゆく、ある歌ものがたりに出てくる名前とそっくりおなじだったからである。