(再論・再考)「あの戦争」は、どうして引き起こされたのか(前)

(最初に一言)

前回記事の(最後に一言)において、次のように述べていたくだりがある。すなわち、〈その米国の三民主義の実現の歩みと日本のそれが、その歩みの途上における自己決定権の獲得を巡る争奪戦としての「あの戦争」に導かれていくのである。〉のくだりだが、勿論、そこでの米国と日本の三民主義実現の歩みと自己決定権を巡る争奪戦には、には、さらに中国を始めとした東アジアや東南アジア諸地域とその宗主国の欧米列強やその他、世界の諸国と諸地域の三民主義実現の歩みと自己決定権を巡る争奪戦が、相互に関係しながら含まれているのが、想像できるのではあるまいか。

こうした点を鑑みるとき、「あの戦争」はデモクラシーを全体主義体制から守るための戦争として、簡単に位置付けることはできないし、そこで語られている「デモクラシー」や「全体主義」なるものを、私が論述してきたような三民主義の実現の歩みとその歩みにおいて繰り返されてきた自己決定権を巡る争奪戦の関係史の中で、再確認すると同時に、再定義し直す必要性に迫られるのではなかろうか。

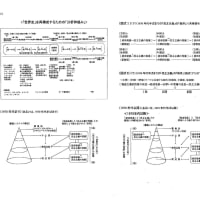

それを踏まえながら、今一度ここで、私の語る「システム」論で提示した「普遍主義」モデルに依拠して改めて「全体主義」国の脅威から守ろうとした「デモクラシー」国を図式で描き直すとき、以下のように示される。たとえば、それは

{[Aの民主主義の発展]→(×)[Bの民主主義の発展]→×[Cの民主主義の発展]}ー①(言うまでもないことだが、この図式は、「発展」における「格差(カクサ)」を示すと同時に、差別と排除の関係を示している。)

この①で描かれる関係全体を前提として実現した[Aの民主主義の発展]段階を引き受ける諸国ということになる。ここにある民主主義の発展は、三民主義の民権主義と関係している。

なお、図式の一番外側にある記号{ }は、覇権システムを示している。またA、B、Cの外側にある[ ]は、主権国家、国民国家を示している。三民主義の民族主義と関連している。Cは植民地や従属地状態に置かれていることから、記号ではっきりと示されない場合がほとんどである。これに対して、Aは一番しっかりとした形で描かれる。BはAと比べれば、なお国家の「壁」(国境線)は薄いと考えていい。

それに対して、「全体主義」国とは、①の関係全体を前提とした[Bの民主主義の発展]段階を担う諸国である。

またこの図式に、三民主義の民生主義と関係する経済発展を示すとき、次のようになる。

{[Aの経済発展]→(×)[Bの経済発展]→×[Cの経済発展]}-②

そして、ここに示した「民主主義の発展」と「経済発展」の関係を、「衣食足りて礼節を知る」、[衣食足りず礼節を知らず]、その両者の中間として「衣食足りて・足りず礼節を知る・知らず」と呼応させて改めて描くとき、以下のようになる。

{[Aの経済発展→Aの民主主義の発展]→(×)[Bの経済発展→Bの民主主義の発展]→×[Cの経済発展→Cの民主主義の発展]}-③

なお、この図式は逆にCからB、そしてAへとなるように図式できるのだが、ここでは省略しておく。

さらに③の図式を、「衣食足りて礼節を知る」に置き換えるとき、以下のようになる。

{[Aの衣食足りてAの礼節を知る]→[Bの衣食足りて・足りずBの礼節を知る・知らず]→[Cの衣食足りずCの礼節を知らず]}-④

なお、この図式はもまた、逆にCからB、そしてAへとなるように図式できるのだが、ここでは省略しておく。

ここで注意してほしいのは、①から④の図式はすべて共時態型モデルであるという点である。すなわち、①の図式の関係全体の中で、「Aの民主主義の発展」が初めてつくり出されるという意味である。同様に、B、Cの民主主義の発展に関してもそうだということである。

こうした関係は、A、B、Cの「経済発展」の関係においても、また「経済発展→民主主義の発展」、「衣食足りて礼節を知る」の関係においても、等しく該当している。たとえば、「Cの衣食足りずCの礼節を知らず」の関係は、④の図式全体の中で、初めてつくり出されることから、Cにそうした関係が一方でつくられるのと相呼応する形で、他方において、「Aの衣食足りてAの礼節を知る」、あるいはまた、[Bの衣食足りて・足りずBの礼節を知る・知らず]の関係がつくられていくのである。

さらに付言すれば、[ ]の記号で示す民族主義の関係においても、①から④の図式で描かれる全体像と同じように、民族主義の発展においても、そうした全体像がつくられているのである。すなわち、それは以下のように示される。

{Aの[ ]→(×)Bの[ ]→×Cの[ ]}-⑤

この⑤は、さらに以下のようにも図式できる。

{[A]→(×)[B]→×[C]}-⑥

その際、ここで読者に注意してほしいのは、以前の記事の中で、たびたび(省略形、共時態型もでる)として、すぐ上の図式⑥と同じようなモデルを提示していたのだが、そこで私が意味していたのは、③と④の図式の全体像を省略した形で示すときのモデルであることに、留意してほしい。断りのない限り、民族主義の関係の全体像は、⑤の図式で示すこととする。

これらの図式のモデルを念頭におきながら、以下に中国の治外法権撤廃と関税自主権の廃止を求めるナショナリズムに関わる動きを改めて語り直すとき、次に引用した拙論のくだり〈2(一)(二)(三)(四)〉となる。正確には、第2段落目のくだり(二)からになる。なお、第1段落目のくだりの内容に関しては、いずれ別の機会で触れることとしたい。

以下の拙論でも指摘しているように、話をわかりやすくするために、Aグループには欧米列強のうち、「市民革命」と「産業革命」を経験したとされる英・米・仏国を、Bグループには、欧米列強の独・伊・露国と日本を、Cグループに中国をそれぞれ位置付けていることを、断っておきたい。

(拙論の引用、始め)

2 筆者の「普遍主義」モデルからみる中国の「ナショナリズム」(論)の問題点

(一)

そもそも、それではこうした差別と排除の関係を前提としない、民主主義実現の歩みとは、どのようなものなのか。そのためには何よりも筆者の普遍主義に関するモデルで描くAの国権とBの国権またCの国権の関係を、従来の差別や排除のそれに代わるものにする必要がある。また、そのためには、これまでの世界的な「衣・食・住」のネット・ワークのあり方を見直す必要がある。そのことは、従来の民主主義(論)のあり方を、関係としての民主主義論に、置き換えていかなければならない。付言するならば、この作業は民主主義のみならず、普遍主義についても等しく該当すると筆者はみている。「一国枠」の「幸福な結婚」論ではない、「関係」を前提とした「幸福な結婚」論を提示しなければならないだろう。そうすることによって、初めて関係論の観点から民主化の比較を行う物差しを手に入れることが可能となるのではなかろうか。その意味では、筆者の普遍主義に関するモデルは、そうした一つの物差しを提供するものである。(9)

もちろん、この作業は果てしなく困難の連続に直面し続けることは必至である。中国研究者のみならず、当の中国人が、これまで述べてきた(国造り)における差別や排除の問題を、疑問視ないし批判するというよりは、それを当然とするグローバル化の世界に入ってきている。中国とアフリカ諸国との国権と民権の関係の歩みをみるとき、そうした差別と排除の関係が至る所で顕在化している。(10)もちろん忘れてならないのは、その関係には、当然ながら中国を拠点として展開する先進諸国の多国籍企業とその国民もそうした国権と民権の関係を担っている。この関係を、筆者のモデルで描くならば、{[B]→(×)[C]→×[A]}である。その中で、それを所与の前提としながら、「公的異議申し立て」や「参加」を要求する「段階」に至ったのである。その意味では、中国人の人権活動家に対するノーベル平和賞の授与は、筆者のモデルで描く、B、C、Aの国権と民権の三者の関係の歩みを、中国政府が忠実に辿ってきたことに対する「ご褒美」だと理解するのも可能ではあるまいか。すなわち、本当の受賞者は、西側先進諸国から常日頃、一党独裁だと揶揄されてきた共産党指導下にある中国政府・国家であった、と筆者は理解している。

(二)

ところで、19世紀中葉から20世紀の半ばにかけて、ほぼ1世紀にわたる中国の治外法権撤廃運動、関税自主権回復運動は、まさに中国における国権の歩みに他ならないのだが、それらの運動は、主権国家、国民国家、国民経済の確立と、その維持、発展に関わるものであった。ここでの問題は、そうした中国における国権の歩みは、当時の先進諸国、中進諸国、後進諸国との国権の歩みと、共時的関係に置かれていたと同時に、それら諸国における、民権の(高度化を目指す)歩みとも、共時的関係におかれていたということである。そのことは、イギリス、フランスの国権の歩みが、また日本のその歩みが、中国における国権の歩みを差別、排除する(具体的には阻止、妨害する)のみならず、中国における民権の歩みを差別、排除していく(具体的にはそれを阻止、妨害する)と同時に、イギリス、フランスなど先進諸国の民権の歩みが、また中進諸国の日本の歩みが(日本は第一次世界大戦後のべルサイユ講和会議において「一等国」の仲間入りを果たしたと自認していたが)、中国における国権の歩みを阻止、妨害するような共時的関係を、つくり出していることを、意味していた。日本の中国への「侵略」により、中国はその国民経済の基盤づくりの上で、多くの障害に直面していたことが理解できる。もちろん、そこには、欧米列強といわれた諸国の存在も同様に、中国の国づくりを妨げていたことを、忘れてはならない。

それではここで、こうした問題を筆者のモデルを使いながら、もう少し論究しておきたい。先ずは国権の歩みに関するモデルである。筆者はそれを「自己決定権」を意味する者として、[ ]で描いている。こうした国権の共時的関係の歩みのなかで(Aをイギリスやフランス、アメリカに、Bを日本に、そしてCを中国に置き換えてみるとき、よくその関係が理解できるが)、同時にまた「衣食足りて礼節を知る」という経済発展と民主主義の発展の共時的関係の歩みが(ここでもAをイギリス、フランス、アメリカに、Bを日本に、そしてCを中国に置き換えてみればよくわかるが)、すなわち民権の歩みが、展開していく。こうした両者の歩みにおいて、丸山真夫が述べている「幸福な結婚」を実現できる諸国(Aグループ)と、そうでない諸国、諸地域(Cグループ)が、共時的につくり出されている、と筆者はみている。

(三)

筆者のように、ナショナリズムの主要な構成要素である、国権と民権の両者の歩みを、相互に、共時的関係の観点から描く者からすれば、中国研究者による、民主主義論や民主化論は、たとえ便宜的な事情を考慮しても、(たとえば、当該研究者が取り扱うテーマが国権の(歩み)に限定して論じているとか、または民権の歩み(民主主義やポリアーキー)に限定して考察していることを、了解したとしても)、国権の歩みと民権の歩みを、あまりにもそれぞれを個別に取り上げながら、各々を分離独立した歩みとして位置づけ捉えているために、国権と民権の、両者の歩みが、相互に関連、関係しながら実現するという重要な視角ないし視点が、最初から欠落していると言わざるをえない。そうした意味では、中国研究者による中国のナショナリズムに関する論考は、筆者からすれば、多くの問題を抱えていると言わざるをえないのである。

もっとも、そうは言うものの、多くの中国研究者にとって、自由主義、民主主義、民族主義、帝国主義の歩みは、それぞれ独立した歩みとして、学習され理解されてきたことからこそ、上述したように、筆者にとっては安易に許されないような差別と排除の関係を前提とする国権と民権の関係の歩みを、平気で、また無頓着に受容することによって、そうした関係からつくり出された(自由主義的)民主主義を、比較政治学や国際関係論における民主化研究の物差しとして、採用してきたのであり、また採用できるのだとみている。

しかしながら、筆者は、ポリアーキーを中国における民主化研究の物差しとして採用する中国研究者に対して、一言申し述べたいのである。たとえ採用するにしても、それでもそうした採用の前提作業として、その物差しが、筆者がこれまで論及してきたように、差別と排除の関係を前提として成立するのか、あるいは、しないのかに関して、やはりどうしても証明しなければならないのではあるまいか。これについては、司馬遼太郎もかつて自由主義、民主主義、民族主義、帝国主義の間には「渾然とした関係」が存在していることを認めていた。(11)もっとも、彼はそう指摘するだけで、それ以上は語ってはいないが、非常に重要な指摘である、と筆者はみている。これに対して『昭和史』の論者たちが「あの戦争」の原因として「三つの性格」を各々独立したもの(性格)として描いているのとは、対照的である。

(四)

こうした点を踏まえて、さらに論を展開したい。先の日本の中国への「侵略」は、あるいはイギリス、アメリカ、フランスなどの「侵略」は、筆者のモデルのどこに示されるか、あるいは、モデルでどのように描けるかを考えてほしいものである。アヘン戦争から第二次世界大戦までの当時の中国を、Cとみるか、Bの下位に位置しているとみるか、この問題も大事なのだが、ここでは議論をわかりやすくするために、Cの上位グループに位置づけておきたい。そうすると、筆者のモデルの{[A]→×[C]}、{[B]→×[C]}の関係それ自体のなかに、「侵略」が組み込まれていることが理解されよう。そのことは、{[A]の経済発展(衣食足りて)→[C]の経済発展(衣食足りず)}、{[B]の経済発展(衣食足りて・足りず)→[C]の経済発展(衣食足りず)}および{[A]の民主主義の発展(礼節を知る)→×[C]の民主主義の発展(礼節を知らず)}、[B]の主主義の発展(礼節を知る・知らず)→×[C]の民主主義の発展(礼節を知らず)}の関係のなかに、「侵略」が組み込まれていることを表している。(12)

筆者が読者にいい続けてきたのは、このような関係(J・ガルトッングの「構造的暴力」にならって「構造的圧力」とでも呼びうる関係)(13)は、誰の目にもそうだとわかる「侵略」とか、「抑圧」の出来事(事実)に関係なく、存在しているということを物語っている。また、それは「全体主義体制」、「(官僚主義的)権威主義体制」「軍国主義体制」の存在の有無に関係なく続いているのであり、その意味では、目に見えない「侵略」が、「侵略戦争」とはみなされないとしても、まさに「民主主義」の実現する歩みのなかで生じているのである。

付言すれば、アメリカのイラクやアフガニスタンに対する「戦争」は、「ブッシュによる戦争」とか「帝国主義」の戦争としてよく批判されるのだが、筆者がこれまで主張してきたのは、「(自由主義的)民主主義」の実現に向かう歩みの中で、換言すれば、「正しい軌道」を歩む上で、そうした戦争・センソウがつくり出されてきたということであり、それゆえ、そうした民主主義を目指すことを望ましいとすることに対して、異議申し立てをしなければならないということであった。(14)またその際、アメリカによる、ブッシュによる「単独行動主義」は問題だが、「多国(極)間行動主義」であれば問題はないとの見方も「木を見て森を見ない」議論であったといわざるをえない。ある時は単独で、またあるときは多国間で、筆者がここで非難、批判し続けてきた「民主主義」とその実現を支えてきたという点ではなんら変わりない。

(以上、引用、ここまで)

(最後に一言)

少しややこしくなってしまったかもしれない。中国ナショナリズムに関する拙論の引用と紹介、そして解説が主たる目的ではあるが、さらに、そこに「あの戦争」を引き起こした原因を探る意図を重ねながら、語り直してみようと考えている。もともと拙論を書いていたときにも、戦間期の中国ナショナリズムと「あの戦争」を結び付けようとしていたのは確かであったが、もう少しこだわって論じていきたい。

(今回記事、ここまで)