周波数の安定な発振器が欲しいと思って、出来ればルビジウム発振器とかサンダーボルト互換GPS補正式基準周波発振器がとヤフオクで探したのだが、なかなか安いのが無いので、ジャンク扱いの東芝製「基準信号安定化装置(UH5609C」(昭和58年9月製造)を5000円で落札した。

周波数の安定な発振器が欲しいと思って、出来ればルビジウム発振器とかサンダーボルト互換GPS補正式基準周波発振器がとヤフオクで探したのだが、なかなか安いのが無いので、ジャンク扱いの東芝製「基準信号安定化装置(UH5609C」(昭和58年9月製造)を5000円で落札した。

10MHZ高精度水晶発振部ユニット 日本電波工業TH619A が使われていて、説明書も無く、部分回路図は添付していただいたが、皆目検討が付かないので取り敢えず電源を入れる。

10MHZ高精度水晶発振部ユニット 日本電波工業TH619A が使われていて、説明書も無く、部分回路図は添付していただいたが、皆目検討が付かないので取り敢えず電源を入れる。 基準発振出力の10MHzをGPSで校正した周波数カウンターで測定する。装置表面に周波数微調整のポテンショメーターを調整して合わせる。安定するまで24時間必要の様だ。その後はカウンターの最大分解能である1/100Hzの位も変動せず安定している。

基準発振出力の10MHzをGPSで校正した周波数カウンターで測定する。装置表面に周波数微調整のポテンショメーターを調整して合わせる。安定するまで24時間必要の様だ。その後はカウンターの最大分解能である1/100Hzの位も変動せず安定している。

UHF部分(CH18と表示)のユニットは、使用方法が判らない。基準信号発生部は出力と入力を接続するとモニターに同じ出力が出て、右側のユニットの入力に入力すると矩形波に近い信号がモニタから出る様だ。

ジャンクにしても、ポテンショメーターだけでも新品を購入すると結構なお値段になるので、使っていないポテンショメーターは他に活用出来そうだ。

実は、GPSの1HzでPLLロックを掛けられないものかと思い、製作記事を検索したが、難しい様だ。

まあ、これだけの精度が有れば、分配器を製作して、各測定器の外部標準信号入力に接続すれば、お互いの周波数ずれは解消出来そうだ。

発振出力のスペクトラムを見たが、何故か5MHzと15MHzにスプリアスが出ており、この発振器だけかと思い、カウンターのクロック出力も見たが同じく出ていた。逆に20MHzのスプリアスは殆ど出ていない。もしかしてスペアナの測定方法が悪いのかも知れないが。

発振出力のスペクトラムを見たが、何故か5MHzと15MHzにスプリアスが出ており、この発振器だけかと思い、カウンターのクロック出力も見たが同じく出ていた。逆に20MHzのスプリアスは殆ど出ていない。もしかしてスペアナの測定方法が悪いのかも知れないが。

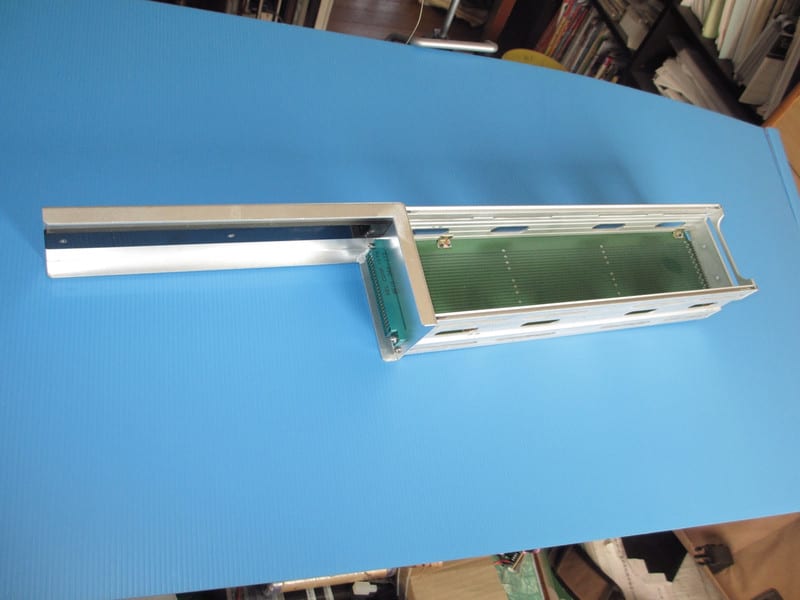

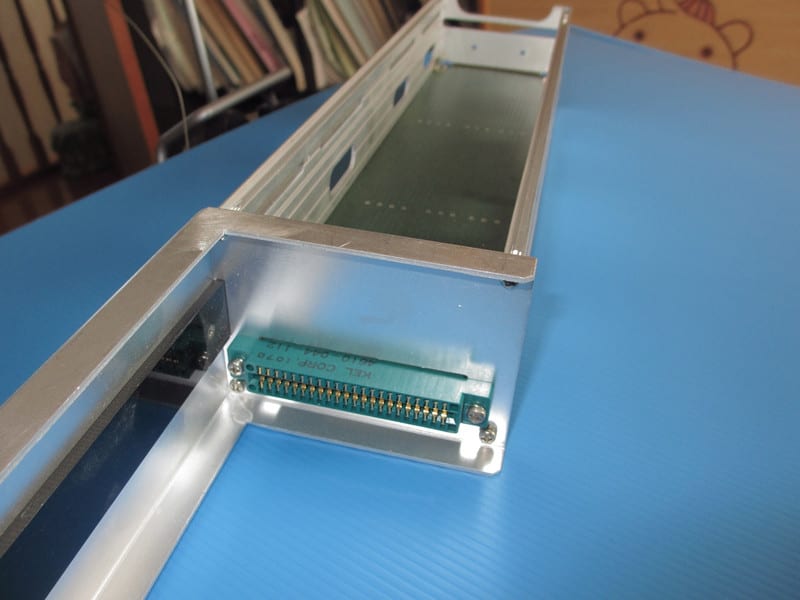

あと面白いのは添付してきた「テストエクステンションカード」2種類だ。富士通時代には「テストアインザッツ」(ドイツ語読みか?)と呼んでいたもので、プロ用機器では必ず装置に添付されるもので、ユニットを引き出して調査や調整するのに使用する。久しぶりにお目に掛かって当時が懐かしい。

あと面白いのは添付してきた「テストエクステンションカード」2種類だ。富士通時代には「テストアインザッツ」(ドイツ語読みか?)と呼んでいたもので、プロ用機器では必ず装置に添付されるもので、ユニットを引き出して調査や調整するのに使用する。久しぶりにお目に掛かって当時が懐かしい。

遠方の方から、修理のお願いメールが有り、引き受けることにした。

同市内に「おもちゃ病院」が有ることを知り、インターネット検索した修理事例もプリントアウトして、修理(スチームとサウンドが出ない)をお願いしたが、やはり、スチームとサウンドは修理不能との診断になったのだが、今まで動作していた煙突内LED点滅までしなくなったということで、これが楽しみだったお子さんがガッカリしてしまい、同じ病院に再依頼するのも、一生懸命対応はしていただいたのだが、見ていた感じ(半田付けも初心者らしい)からすると無理そうだし、もしかしてスチームとサウンドも治るかも知れないということで、ネット検索し私に連絡が有ったものです。

早速送ってもらい到着したので、動作確認したが、やはり点灯/点滅しない。

早速送ってもらい到着したので、動作確認したが、やはり点灯/点滅しない。 これは、機関車側の車輪に有るカムで接点を押し、回っているのを検出しているので、回転させないと点滅しない(正確に言うと、床下のサウンド/スチームのスライドスイッチをONにすると、数秒点灯し消灯する)。正常だと回転させる(走らせる)と、数回転毎にLEDが明るくなり、それに合わせてスチームとサウンドが出るのだが、詳細を依頼者に聞いて見ると次の様に教えてくれた。

これは、機関車側の車輪に有るカムで接点を押し、回っているのを検出しているので、回転させないと点滅しない(正確に言うと、床下のサウンド/スチームのスライドスイッチをONにすると、数秒点灯し消灯する)。正常だと回転させる(走らせる)と、数回転毎にLEDが明るくなり、それに合わせてスチームとサウンドが出るのだが、詳細を依頼者に聞いて見ると次の様に教えてくれた。

下記のURLのYouTubeに同じ機種のトーマス動画がありました。

「最後にスイッチを切って停車する際にはシューっと蒸気が長めにでます。

走っている時はシュッシュッシュッ、たまにポッポ~と鳴ります。」とのことです。http://www.youtube.com/watch?v=gep8pj6Wdpw&feature=youtube_gdata_player

客車側を分解すると、

1.赤いリード線が断線している。潰れた跡が有るので、取り付け時にボスに挟まれて断線した様だ。

2.スイッチ接続の線も巻きつけているだけ。

3.フューズ抵抗が切れているので、その間を配線でジャンパーしてある。

4.モーターへの黒リードの被覆が3cm程度剥き出しになっており、内部撚り線が露出している。

といった状態で処置する。フューズ抵抗は無いのでポリスイッチに交換。

それでもLEDが点灯しないので、良く有る故障原因の連結部分も見たが、切れてはいないので機関車側を分解する。

すると、こちらも赤リード線が挟まれて断線していた。これを接続したらLEDが点灯する様になった。スピーカーは外部発振器で鳴るので、壊れてはいなかった。

私も、おもちゃドクターを始めた頃は、同じ様なミスをして迷惑を掛けたことが有った。

念のため、車輪のカムスイッチ接点に接点グリスを塗布。

時々スチームも出る時が有ったので、波形を見ると約200kHz・10V以上の電圧で圧電素子を駆動してスチーム(超音波加湿器の原理)を出している。基板を見た感じDC/ACインバータが組み込まれている様なので、SMDの部品半田付けをやり直したりしていたら、出なくなってしまった。

結局は期待に応えられず、以前の状態に戻っただけという結果に終わった。

結果報告したところ、「時間が掛かっても良いので、出来れば継続して調査願いたい」とのことで、私も今後の為に動作分析しておきたいと思い、サウンドは無理にしてもスチームに関しては女性用の「ハンディミスト」(1000円前後)を取り寄せて、確認することにした。

愛用していたCanon製PIXUS-MP640が紙詰まりを起こし、何とか苦労して詰まった用紙を取り出したつもりだったが、エラーが消えない。

愛用していたCanon製PIXUS-MP640が紙詰まりを起こし、何とか苦労して詰まった用紙を取り出したつもりだったが、エラーが消えない。

電子工作サークル用の印刷物が有り、分解している時間も無いので、急遽、生涯学習センターのボランティア室に置いてもらっているプリンター(長男のお古)PIXUS-MP370を取りに行って持ち帰りプリントしたが黒インクの出具合が悪く、だが何とか見えるので、これで対応。 帰ってから、ユーティリティのクリーニングや強力クリーニングを実行したが、かえって印刷されなくなったので、インク切れかと(この機種はインク残量の自動検出が無く、無くなってもリセットすると満タン表示になるので、表示は当てにならない)思い、コジマ電機に出かけた。

帰ってから、ユーティリティのクリーニングや強力クリーニングを実行したが、かえって印刷されなくなったので、インク切れかと(この機種はインク残量の自動検出が無く、無くなってもリセットすると満タン表示になるので、表示は当てにならない)思い、コジマ電機に出かけた。

目的のインク(取り敢えず黒だけは必要)を探したら純正(670円)しか無く、探していたら店員さんから、インク買うよりプリンターが安いよと薦められ、案内してもらった。

確かに、このプリンターも、いつ壊れるか判らないし、印刷スピードも遅いし、センターに戻すことも考えると、自宅用が欲しくなる。 今までの実績からCanon製を見てみて4千円代のが有るのだが、カラーインクが一体なので、交換に割高になるみたいで、独立インク(4色)のEPSON製を見て見た。マイナーチェンジ品(印刷スピードが10%程度速い)の発売で安くなっている(5千円前半)とのことで、買おうかとも思ったが、特価のHP製DESKJET3070A(なんと2980円)が目に付いた。4色独立、ワイヤレス印刷も対応しているということで、この価格だったら、1年持てばいいだろうと購入した。

今までの実績からCanon製を見てみて4千円代のが有るのだが、カラーインクが一体なので、交換に割高になるみたいで、独立インク(4色)のEPSON製を見て見た。マイナーチェンジ品(印刷スピードが10%程度速い)の発売で安くなっている(5千円前半)とのことで、買おうかとも思ったが、特価のHP製DESKJET3070A(なんと2980円)が目に付いた。4色独立、ワイヤレス印刷も対応しているということで、この価格だったら、1年持てばいいだろうと購入した。

MP370用の黒インクも購入して、帰ってから入替したものの、何度クリーニングしても黒が印刷されない。カラーもかすれて来た。ということで、プリンタヘッドを外して見ると、写真の様に、かなり汚れているので、アルコール系の溶剤を綿棒に付けて清浄する。

MP370用の黒インクも購入して、帰ってから入替したものの、何度クリーニングしても黒が印刷されない。カラーもかすれて来た。ということで、プリンタヘッドを外して見ると、写真の様に、かなり汚れているので、アルコール系の溶剤を綿棒に付けて清浄する。

(かえって悪化する場合もあるので、これは、あくまで自己責任で)

セットして印刷すると、しばらくして正常に近く印刷出来る様になった。もしかして、以前のインクもまだ残っていて使えるかも知れない。

セットして印刷すると、しばらくして正常に近く印刷出来る様になった。もしかして、以前のインクもまだ残っていて使えるかも知れない。

新聞の折込広告を印刷してみた。普通紙なので、色合いは良く出ないが、まあ、使えるレベルかと思う。(各写真の左が原稿、右がコピー)

【HP製DESKJET3070Aを試す】

時間が出来たので開梱してセットアップする。

あちらこちら輸送時に動かない様にテープで固定されているので、これを忘れずに全て剥がす。

実は、インク部分のテープ剥がしを忘れたまま電源を入れたので、危うく壊すところだった。

インク4色をセットし、デバイスドライバーを添付CDからインストールする。

店員さんも言っていたが、本体液晶表示や設定が日本メーカーに比べるとシンプルで、戸惑いがあるかも知れないとのことだったが、慣れれば、特に問題は無い。しかしマニュアルが両面印刷1枚だけで不親切ではある。

用紙をセットするが、サイズ合わせ用の用紙をスキャナにセットする様にあるが添付はされていない。そこで、マニュアルを2枚折りにしセットしてスキャンするとOKになった。

排紙トレーが無いのも戸惑う。一生懸命探してしまった。給紙トレーの手前側ガイドを引き出すと用紙の上を通り、そこに重なる構造の様だ。

スピードは普通で、印字品質も価格相当といった感じである。

両面印刷機能は無いので、両面印刷する場合には、奇数ページ印刷を行った後、これを用紙トレーに入れ直し、偶数ページ印刷するという方法で行う。

互換インクもチップ無し(自分で純正品から外して付ける)だと、すごく安い。

ネットプリント設定はこれから行う。

今月はフェスタでの臨時開院もあったので、定期のおもちゃ病院は、来院者が少ないかと思っていたが、予想に反し7件の受け付けが有った。

その内訳で特徴的なのはラジコンが半数以上の4件だったことである。

トピックになりそうな修理事例を述べる。

【ラジコン関係】

1.ヘッドライトは点くが、動作しない

送信機の電波をハンディ広帯域レシーバーでモニターするとちゃんと変調音がして、問題は無さそうだ(27MHzだった)。送信機はマレーシア製で内部を開けて見ると、使われていたICはNIKKOの表示が有ったのでオリジナルらしい。

そこで、車側を分解することに。

すると、受信基板に使われていたICは先週入院となったラジコンカーのICと同じ「RX-2B」だった。

だとすると送信機側は「TX-2B」が使われていないとおかしいのだが。

先日、ラジコン確認用にと、デスカウントショップに売られていた980円のラジコンカー(TX-2B/RX-2B使用の27MHz)を丁度持参していたいたので、この送信機を操作すると、車が正常に動作した。どうやら、持って来られた送受信機が別物らしい。

聞くと「おもちゃフェスタ」で購入したものだということで、故意に販売したのか、間違えて入れ違ったのかは判らないが、これが理由の様だ。

今までも、依頼者が複数のラジコンを持っていて、間違った組み合わせで持って来たリとか、屋台で40MHz帯と27MHz帯を混ぜて販売していたりという例は有った。

2.前進だけ動作しない

これは、おもちゃでは無く、本格的なKYOSHO製ミニッツレーサーで、遊んでいるうちに内部から煙が出て動かなくなったとのこと。

小さいので分解が面倒だが、基板が見えるまで分解。前後用モーターに接続されているICらしい8P-SOP(3004と表示)部品の表面に膨らみが見られた。得体が知れないので入院して調べることにした。2個でHブリッジを構成している。

KYOSHO・3004で検索するとチューンアップ改造記事「ミニッツレーサーのFET交換」が有り、これによると日立ルネサスのHAT3004R(オン抵抗:0.278Ω、最大電流:3.5A)であることが判ったのでデーターシートを見ると同一パッケージの中にNchとPch Power-MOS-FETが入っている様だ。

先ほどの記事でチューンアップ用として書かれていたのがROHM製SP8M4(オン抵抗:0.041Ω、最大電流:7A)で、これだとヤフオクで入手出来るので100円/個で落札し、入手したら交換確認予定。

但し、交換による保証はしないので、依頼者に了解の上で対応しています。

3.前回のラジコンカー

先のブログで紹介した315MHz改造の物だが、到達距離が伸びないので、aitendoに、受信感度の良い(AGC付きで-107dBm)受信モジュール(RF315-RXB12)680円と、低電圧動作の送信モジュール(RF315-TX5-R)350円を注文し、丁度届いたので交換して見ると、室内でも40m以上届くので、問題無さそうだ。正式改造してお渡しすることにする。部品代は掛かるが、私の勉強代としてサービスの予定。

更には大出力発信モジュール(RF315-9912B)900円も入手したが、電波法上怪しいので、これは後日、実験用として980円カーを改造して確認してみます。

●ドラエモンヘリコプター

手回し発電機で発泡スチロール製ボディ・ドラエモンのマイクロモーター(ローター)を回転させて飛ばすおもちゃで、モーター側のリード線がモーター付け根から切れていたのが原因。リード線接続部はモールドに隠れているので、ヤスリで削り、さらに半田鏝の先で溶かしながら、ついでに半田付けする細かい作業となった。接続部は外れない様にホットボンドで固定して組み立て。

発電機を回すと、逆回転なので、発電機側の極性を入れ替えて対応。回し加減は難しいが、ちゃんと宙に浮いた。

その他は常連のプラレール断線とか、電源スイッチ固着、乗用カーの蓄電池(6V/4A)の劣化があり交換対応した。

7月と8月に行われた「結城おもちゃ病院」での活動費が有ったので、おもちゃ病院終了後、小島ドクター宅に全員(5名)が集まり、計画していたホームパーティを開催。いろんな話題で盛り上がり、気がつくと9時近くになっていた。

先週、みんなで私の郷里である秋田に旅行したとかで、思わぬ「きりたんぽ鍋」まで料理していただき、美味しくいただいた。

小島さんご家族の全面協力、感謝申し上げます。

10/6(土)10/7(日)の2日間、「県民フェスタ地域の絆2012」が行われ、例年通り「おもちゃ病院」も開院した。

前回のおもちゃ病院に見えた深谷ドクターも今回から正式デビューとなった。

2日目は、午前中雨模様で屋外の催しはスケジュール変更とか影響が有った様だが、おもちゃ病院は昨年ほどでは無いが沢山の方が依頼に訪れてくれた。

初日は午前中、出足が悪かったが5件の受け付け。2日目は開院とともに訪れ8件の受け付けとなった。

フリーマーケットでは弾の出る銃が売られている様だが、粗悪品らしく、すぐに壊れて、買った少年らが、「壊れたけど治してもらえるか」と持って来たが、「おもちゃ病院」では危険なので取扱いしないとお断りした。反省会でも、今後の為にと状況報告しておいた。

スイッチ不良、断線、電池容量抜け・無しが多いが、その他で面白い原因を紹介しておく。

●キーボードの音が出ない

電源ONはしてLEDは点灯するが、キーボードを押しても音が出ず、デレミファ・・・のLEDも点灯しないという症状。

音とLED共に動作しないというので、ケースを分解してIC回りを調べることに。

クロック用の水晶(14.318の表示)端子の波形をオシロでモニターするが発振していない様なので、手持ちの12MHzに交換すると、発振して、音も出る様に(クロック周波数が違うので、音程が変わったかも知れないが)なった。

後日14.318(実際は14.31818MHzらしい)水晶の用途を調べると、どうやらテレビのカラーサブキャリア3.579545MHzの4倍で、テレビには大量に使われていたみたいで、多分コスト的に安いので使われている可能性が有る。テレビで表示する知育玩具もあるので、メーカーの標準化か?

なので、この周波数の水晶発振子は、簡単に入手出来る。aitendoは10個で100円と超安値だ。

14.31818MHzの詳しい解説は次が参考になる。

http://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame6/dotclock.html

●入院は3件だったが、1件は完了、1件は修理不能、1件は修理中です。I以下詳細報告)

1.アンパンマンわくわくクレーンゲーム

おもちゃ病院では常連で、正直、あまり受けたく無い修理だが、久々に依頼が有った。見ると、私が以前修理したものだった。

クレーンバケットを吊っているチェーンが片側切れたというので、ステンレス細線で接続したがこれが具合悪く、遊びに来てくれた、電子工作サークルのメンバーがアドバイスをくれた。チェーンがよじれているのと、ステンレス線では絡まるのでチェーンリングに直接嵌め直してはというので、実施すると巻上はスムーズになった。これからがまたタイミング合わせの難しいところだが、前の修理方法をすっかり忘れている。チェーンは素直に巻き取れば良いが、ラチェット脇の平ギアのストッパー位置(平ギアの側面に出っ張りが有る)を合わせる必要が有る。(上死点でストップ)

チェーンが降りない様に押さえながら組立てして動作確認するが、左右方向移動とバケット開閉は問題無し。だが前後方向が、動かない。もう1度分解すると線材が締め付けの際潰してしまい断線していた。接続して組み立てるが動作する場合と、ちょっと(数mm)動いただけで止まる現象が有り、入院となった。その後の調査で、多分モータートルクの低下で、枠との摩擦等により動けなくなると思われ(可動部の押さえ枠を外した状態では動作)ので、今回はその部分を削除することにした。でも考えると、もし赤ちゃんが手を突っ込んだ時を考えて、やはりガードしなくてはならないかなと思っています。これは悪い例で、正式には大変だがモーター交換をお勧めする。

チェーンが降りない様に押さえながら組立てして動作確認するが、左右方向移動とバケット開閉は問題無し。だが前後方向が、動かない。もう1度分解すると線材が締め付けの際潰してしまい断線していた。接続して組み立てるが動作する場合と、ちょっと(数mm)動いただけで止まる現象が有り、入院となった。その後の調査で、多分モータートルクの低下で、枠との摩擦等により動けなくなると思われ(可動部の押さえ枠を外した状態では動作)ので、今回はその部分を削除することにした。でも考えると、もし赤ちゃんが手を突っ込んだ時を考えて、やはりガードしなくてはならないかなと思っています。これは悪い例で、正式には大変だがモーター交換をお勧めする。

2.ラジコンカー(CCP製)

電源スイッチを入れてもヘッドライトが点灯せず、動作もしないという症状で分解して電圧確認。

電源のスライドスイッチがONにならない(接触していない)様なので、その部分を分解すると水が入ったのだろう、腐食していた。

手持ちのスライドスイッチと取り付けピッチが異なるので、カナグ部分をそのまま使う様にして、接点部を正常なものと入替えて、ONする様になったが到達距離が短いというので、受信機の調整をするが、現状が最良で、やっている内に、段々と到達距離が短くなって30cm以下になってしまった。

これ以上は測定器が無いと難しいので入院となった。

受信器はSMD部品が実装されており、高周波増幅(超再生?)部分のトランジスタを交換したが変わらず。このラジコンは一般的なTX-2B/RX-2Bの専用ICが使われているのでデーターが有り、増幅部の波形を見たが、増幅されていない様な感じである。高周波増幅(超再生?)が問題かも知れないが。以前、ドクターから相談された内容ではインダクタが断線の原因だった様だが、この物は切れていなかった。

基板の全面にワックス系防湿剤が塗布されており、電気的な確認には苦労する。

aitendoから入手した315MHzの送受信機が多種有るので、これが使えないものかと、TX-2B/RX-2Bの信号入出力に接続してみると、論理が合っているみたいですんなり動作した。

aitendoから入手した315MHzの送受信機が多種有るので、これが使えないものかと、TX-2B/RX-2Bの信号入出力に接続してみると、論理が合っているみたいですんなり動作した。

但し、正常に動作する到達距離が5m程度で、それ以上は動作が断続的になる。モーターのノイズが回りこんでいるのかも知れないので、今後継続調査する。送信機の電波をハンディ受信機でモニターした限りでは30m以上でも変調音が聞えている。

3.ギター

先のブログの修理記事を見た方から、同じ症状の同一おもちゃが有り、治してもらえるかとメールが有り、このフェスタに持って来てもらうことにした。(車で1時間程度離れているかな)

分解の仕方は判ったので、スピーカー交換で治るだろうと思っていたが、スピーカーは問題無し。LEDも点灯しない。

これもSMD部品とTOB部品で実装されており、半田付けし直したりしたが変わらず。でも面白い現象で、電源ON後、しばらくすると(忘れた頃に)LEDが点きだし、ガサガサ音がスピーカーから聞えて来た。

時間が掛かりそうなので入院して調査することに。

その後、ネックのボタンや、弦の操作をすると、段々に音が正常(クロックが早くなる)に戻ってきます。

クロック用の抵抗に100kΩが付いているので100kΩのボリュームに交換する。調整していくが、これで正常に鳴るかというと、それは駄目で、現状では62kΩ程度が良さそうだった。

先日修理した正常品に比べると、それでもおかしいですが。

これも、いつまでICが生きてくれるかは判らない。

場合によっては、ONしてずっと経っても、動作しないことも有る。

全く動作しないわけではないのが不思議だ。

一旦動作すると、その直後でON/OFFしても、動作する。

でも長時間OFFだと、元に戻ってしまう。

以上から、残念ながらIC不良により修理不能ということで、お返しすることにしました。

今週の10/6(土)、7(日)に県西生涯学習センターに於いて「年県民フェスタ2012」が開催され「県西おもちゃ病院」も2日間開院する。

ホームページからPDF形式の案内がで見れますが、ファイル容量が2ページだけなのに2.61MB有り、各家庭のPC環境によってはダウンロード時間が掛かります。

元データーからだと、PDF変換ソフト等の設定で一発で簡単にファイルサイズを小さく出来るかと思いますが、既存のPDFファイルのサイズを小さくするのに、いろんな手順を踏んで圧縮してみました。

解像度は少し落ち、小さな文字は少し見にくくなりますが、256kBと1/10以下になりました。

【手順】

アクロバットリーダーでPDFを開く

PDF変換ソフト(私の場合Bullzip PDF Printer)でページ毎にjpeg形式に変換(印刷)

画像編集ソフト(私の場合XnView)で開く

画像をリサイズする。今回は800×600ピクセル

Bullzip PDF PrinterでPDFに変換(印刷)する

PDFマージフリーソフト(私の場合pdfsam)でページをまとめる

今回の手順で変換したファイルです。

「festa2012r.pdf」をダウンロード

この件をセンター事務局に連絡したところ、即時対応、差し替えしていただきましたので、現在、ファイルサイズは小さくなっております。

「県西おもちゃ病院」にもお立ち寄り下さい。

時間があれば、この様な「パソコン相談」にも応じます。

8/8のブログで報告したが、その後購入した同じアダプタが、同じ症状で(PCで認識しない)また壊れた。

100円のマルチタイプカードリーダーも壊れた実績有り。

やはり、100円の製品は当たり外れなく間違い無く壊れるので、使い捨てと考えた方が良い。

幸い、メモリーカードに影響したケースは無いので問題無いのだが、最悪メモリーが壊れたら、えらいことである。

メーカー品の購入をお勧めする。

壊れたアダプタの水晶発振子とか、コネクタ部は何かの工作に使えそうだが。

来週、用事で仙台まで出掛けるのだが、列車で行くことにし交通費を調べて見た。

当初、仙台までだと新幹線しか無いかなと思っていたが、待ち合わせの時間に早く着きすぎるので、試しに在来線でも検索すると、今でも乗り継ぎすれば辿り着く(時間は3倍掛かるが)ことが判ったので、のんびりと、在来線の旅を満喫しながら行くことにする。

下館駅(水戸線)-仙台駅

新幹線だと8310円 所要時間は約2時間

在来線だとJRのみで4940円▲3370円(59.4%)所要時間は約6時間

高速バス(福島駅-仙台駅)の組み合わせで4570円▲3740円(55%)所要時間は約5時間40分

試しにと秋田県の実家まで在来線で行こうとすると

13時間8分掛かるが8720円で行くことが出来る。