ブログの修理記事を見た方から下記メールが有った。

「ラジコン(RC-32R)は送信機を車両で踏みつぶし、粉々ですが、部品はあります。

また、同様の送信機を入手していますが、周波数が合わないのか動きません。

送信機や受信機、破損した部品等は送付できます。

修理して頂けないでしょうか?」

詳細を確認したところ

「入手の送信機は破損品とは、型式の末尾が違っています。(DB722とCB778A)

この末尾が受信機とも同じで基盤にも記載されています。

設定端子は受信機と破損した送信機は合致していますが、入手品とは違っています。」

更に周波数確認すると

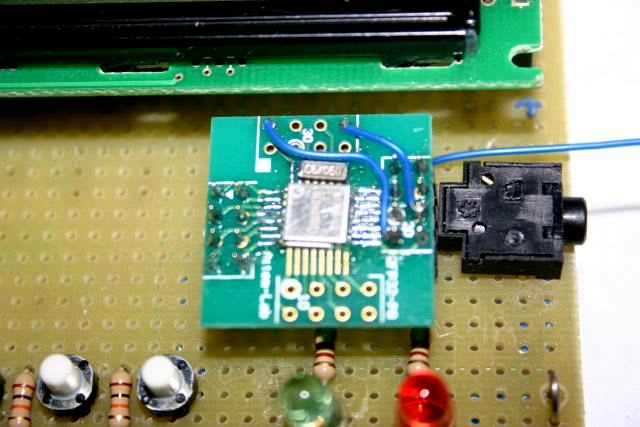

「部品番号X401(CB778A)に記載されているのは「295.8625 TS114 NDK98G」壊れた基盤(DB722)のものは「296.6875 TS114 NDK02H」です。

「部品番号X401(CB778A)に記載されているのは「295.8625 TS114 NDK98G」壊れた基盤(DB722)のものは「296.6875 TS114 NDK02H」です。

この部品(水晶)の外観状態は壊れていません、ただし接着剤で基盤に密着されています。

また、CB778A側は「フック格納」の押しボタン機能が追加された送信機です。

また、同基盤には手書きで番号が書かれていますが横線で番号が消されて「2002/06 CB778A」となっています。」

取り掛かっているラジコンの修理が完了してからと断った上で、基板・周波数・設定の写真を送ってもらったところ、修理出来そうな感じがしたので送ってもらった。

型式の最初のアルファベット(C,D)が周波数、数字3桁がアドレス設定、最後のA有り無しが機能のバージョンだと考えられます。

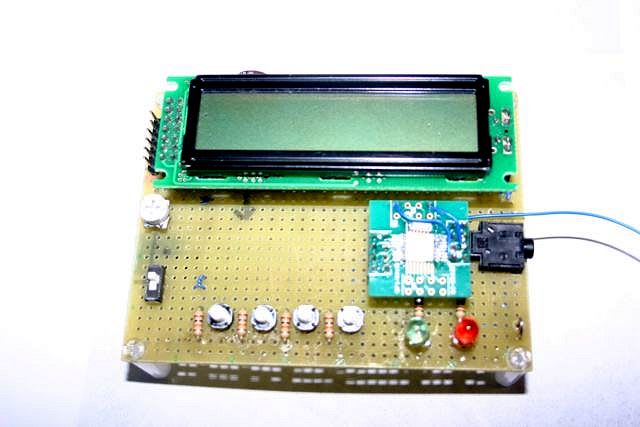

カスタムICはホビーラジコンでも有名な双葉電子工業製だ。

見ると、ケースは粉々になっているが、基板はガラス基材エポキシ樹脂なので、折れてはいるものの切り離されてはいなかった。

見ると、ケースは粉々になっているが、基板はガラス基材エポキシ樹脂なので、折れてはいるものの切り離されてはいなかった。

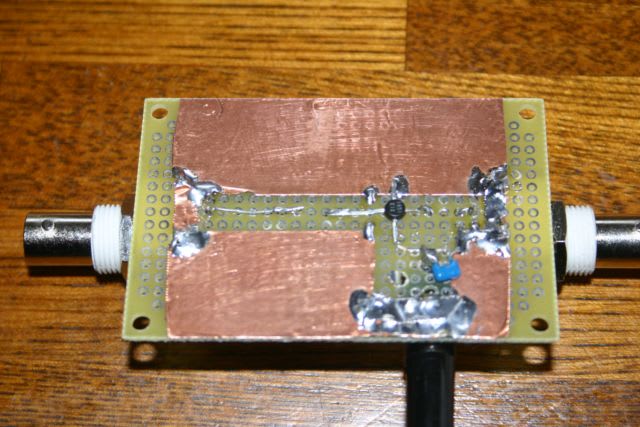

まずは、壊れていない送信機のケース上蓋を外し、水晶振動子とアンテナ出力の波形を見て見たところ、問題無さそうなので、壊れた基板から水晶振動子を外して交換する。

ちなみに水晶の発振周波数は送信周波数の1/6となっている。

水晶振動子は衝撃で壊れない様に基板に接着されているので、カッターの刃を入れて切り離す。

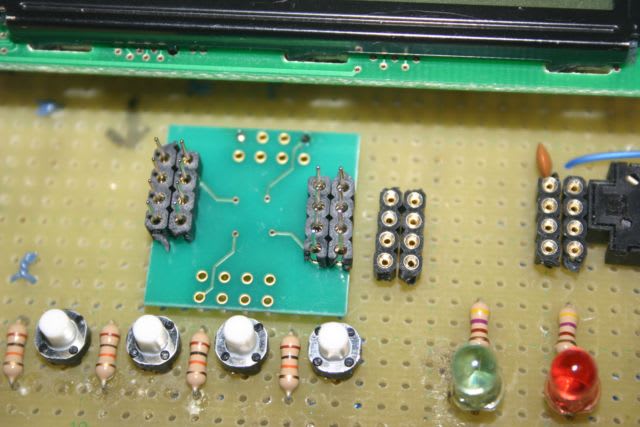

また、コード設定用のDIPスイッチが8ポジション×2有るので両方メモしておく。後に受信機側の設定と見比べたところ、当たり前だが一致していた。

また、コード設定用のDIPスイッチが8ポジション×2有るので両方メモしておく。後に受信機側の設定と見比べたところ、当たり前だが一致していた。

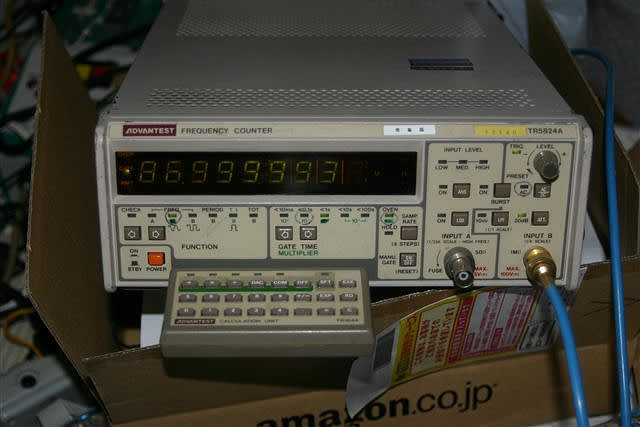

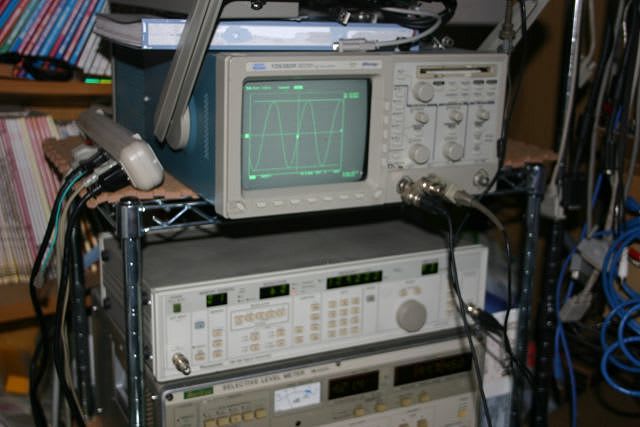

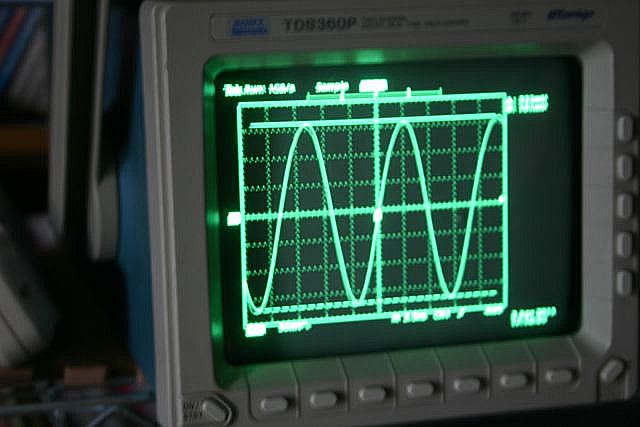

交換した後、電波が出ているかオシロで波形確認したところ観測出来たので、次にICOMのオールバンドレシーバーIC-R9000の受信周波数:296.6875MHz、モード:CWとし受信する。

変調音が聞こえる。

受信信号レベルが最高になる様に発振周波数と発振回路の同調コイルを調整する。

オシロでアンテナ出力を見るとP-Pで84mVだった。

受信機側も蓋を開けて、DC24Vを供給する(最初12V印加したところ動作するので、依頼者に供給電圧を確認したところ24Vとのことだった)。

受信機側も蓋を開けて、DC24Vを供給する(最初12V印加したところ動作するので、依頼者に供給電圧を確認したところ24Vとのことだった)。

アンテナ代わりに50cm程度のコードを接続して、送信機を操作したところ、操作と一致したポジションのLEDが点灯、どうやら正常に動作している様なので、距離を離して行くと10m程度までは動作OKだったので、組み上げて発送。実環境で最終確認してもらうことにする。

アンテナ代わりに50cm程度のコードを接続して、送信機を操作したところ、操作と一致したポジションのLEDが点灯、どうやら正常に動作している様なので、距離を離して行くと10m程度までは動作OKだったので、組み上げて発送。実環境で最終確認してもらうことにする。

送信機がA機能になったので、「フック格納」の押しボタンを押すと受信機側では表示の無いLEDが点灯する。

アンテナはM型コネクタが2個有るので、ダイバシティーなのかも知れない。これだともっと距離が伸びてくれるだろう。

同じタイプの送信機がヤフオクで現状58,000円の値が付いていました。