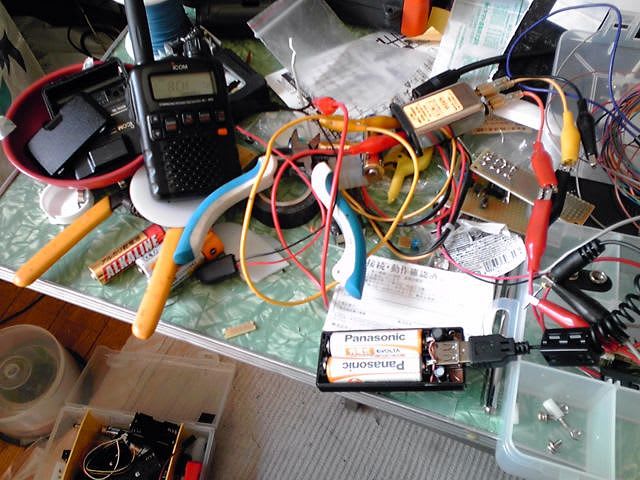

前回のブログで、スイッチング電源の実験を紹介したが、結局ノイズ防止に部品が増えてしまうので、シンプルに単四×4本を使うことにし、電池ケースを秋月からSBH-441ASを購入した。

前回のブログで、スイッチング電源の実験を紹介したが、結局ノイズ防止に部品が増えてしまうので、シンプルに単四×4本を使うことにし、電池ケースを秋月からSBH-441ASを購入した。

電池には単四NI-NH充電池を使用。もちろん問題無く動作した。

本体への固定方法を考えて、クリップ取り付け用挿し込み穴に調度良い厚さのプラスチックを切って、電池ボックスに接着する。DCプラグがちょっとジャマなので今後加工することにする。

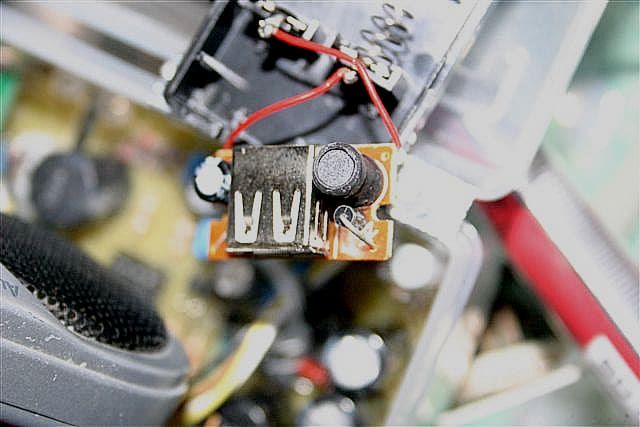

前回のブログで、100円充電用ボックスはスイッチングノイズが多くて使えないと報告したが、出力にノイズフィルタを入れて見た。

前回のブログで、100円充電用ボックスはスイッチングノイズが多くて使えないと報告したが、出力にノイズフィルタを入れて見た。

市販(秋月のACライン・インレットタイプ)のコモンモードフィルタと自作フィルタ(ノーマルモード)、そしてフェライトコアで効果を実験してみた。

ノーマルモードノイズと. コモンモードノイズ

ノーマルモードではさほど効果は無いが、コモンモードでは結構ノイズ軽減になる。

さらに入力(コンバータ出力)線にフェライトコアを入れると少し落ちる。ノーマルモードフィルタと組み合わせても少し落ちる。

そこで、ジャンクACアダプタから外したコモンモードコイルに変更しても同様に効果が有った。

線間のコンデンサは0.1uFとしたが、入力側に入れると効果が大きい。

次に、昇圧コンバータIC(HT7750A)を使ったDC/DCコンバータ回路に取り替えると、こちらの方がノイズが少ない様だ。

ノイズ低減にはなったが、電池駆動(6V)に比べると、やはりノイズは気になる。

適材適所で使って行こう。

先日、ランプの話をしたが、すぐに確認したいと思い、チューニングダイヤル表示部にメーター部の切れていないランプを挿し込むことで統一し、残りのメーター部に手持ちの豆電球6.3V用を使うことにした。

先日、ランプの話をしたが、すぐに確認したいと思い、チューニングダイヤル表示部にメーター部の切れていないランプを挿し込むことで統一し、残りのメーター部に手持ちの豆電球6.3V用を使うことにした。

径は大きいがフューズクリップになんとか収まるのでネジ部分を挟みこみ、中心電極同士はリード線を直接半田付けして接続する。

点灯させてみると具合が良い様だ。クリップからは外れない様に接着する。

部品が入手出来たらLED化も試してみようと思う。

次は、FM受信で高い周波数側がずれている不具合(トリマコンの容量抜け)で、チューナーユニット(バリコン内蔵)のケースが外せないと考え、バリコン固定羽とバリコンケース(アース)間にスペーサーを挟みこみ、両面にはりん青銅板を貼り付けして固定コンデンサ(1PF、3PF)を付けてみたがこの中間で、外部トリマコンをつけてみたが固定が安定せず、うまく調整出来ない。そうしている内に低い周波数を調整するコイルのコアを回しすぎて、コイルから外れ内部に落ちてしまった。

次は、FM受信で高い周波数側がずれている不具合(トリマコンの容量抜け)で、チューナーユニット(バリコン内蔵)のケースが外せないと考え、バリコン固定羽とバリコンケース(アース)間にスペーサーを挟みこみ、両面にはりん青銅板を貼り付けして固定コンデンサ(1PF、3PF)を付けてみたがこの中間で、外部トリマコンをつけてみたが固定が安定せず、うまく調整出来ない。そうしている内に低い周波数を調整するコイルのコアを回しすぎて、コイルから外れ内部に落ちてしまった。

こうなってはケースを外すしか無い(実際、これだけならバリコン固定ネジを外すと取り出せたのだが)。

容量の大きい半田コテが無いので、30Wのコテと60Wの半田吸い取り器を同時に当てて半田を溶かす。(これからは100W以上の半田コテを購入しておこう)

なんとか外すことが出来たので、付いているトリマコンを外し、手持ちのトリマコン(20PFだと思う)に交換する。チューナーユニットはALPS製だった。

容量の大きいのしか無かったので、調整がクリチカルだが、トラッキング出来たのでケースを戻し半田付けする。

バリコンを外していたら、糸掛けドラムがモールド劣化で簡単に割れてしまった。

バリコンを外していたら、糸掛けドラムがモールド劣化で簡単に割れてしまった。

接着しても、また他の部分がもろく割れてしまうので、台座に接着することにした。使用したのはハンドクリームの蓋である。

つばの部分を除去し接着し、中央ボス部分の穴あけをする。

糸掛けはいつも悩むのだが、なんとか調整し正常に動く様になった。

ところが、まだ問題が有った。

AMの音量が小さいし、FMは左の音が出ない。MPX-OUTの波形をオシロで見ると、スイッチ切り替え間で信号が出るし、テスターで抵抗を測定すると、左はショート状態になっている。

しばらくロータリースイッチを疑ったが外すのが面倒なので、他の原因が無いか探って行くと、意外な原因だった。

MULT_PATH-OUTPUTにRCAプラグが刺さっていたが、これを外すと音が出た。なんとショートプラグだったのだ。

MULT_PATH-OUTPUTにRCAプラグが刺さっていたが、これを外すと音が出た。なんとショートプラグだったのだ。

よくアンプのフォノ入力にノイズ防止用に入れているものだが、HORIZ-OUTはOUT-Lと同じ信号が出ているので、これがショートされて音が出なくなっていた。

外すことでFM、AM共に正常に音が出る様になった。

オークション品とか、おもちゃ修理依頼は、考えられない原因が良く有る。

T-550Vと見比べると、照明色が微妙に変わっている。

ダイヤル指針がWL500がAM(オレンジ)FM(赤)と変化するのに対しT-550Vは赤で変わらない。

メーター照明はWL500が白色に対し、T-550Vはオレンジになっている。

先日のブログで不具合の紹介をした広帯域ハンディレシーバーIC-R5について、症状をICOMのサポートセンターへ問い合わせたところ本体の故障と考えられ

「費用につきましては、最低限 技術料金 3,900円+部品料金+送料+消費税 金額は必要です。」

との回答だったので、これでは入札価格と同程度あるいはこれ以上の失費となるので、外部バッテリーで動作させることに決めた。

この電圧についても、ダメ元でサポートに確認したら、やはり仕様にあるDC6V±5%(5.7~6.3V)以内でないと使えないとのことだった。

問題無いのは乾電池の単三または単四×4本(充電式の場合は5本)だが、携帯電話用充電器が使えないものかと、100円ショップに行ったついでに、充電用電池ボックス(電池ボックスとUSBケーブルをつないで緊急充電)とPSP用充電ケーブル(USB電源からPSPに充電)を購入した。PSPの電源プラグはIC-R5に合う。

問題無いのは乾電池の単三または単四×4本(充電式の場合は5本)だが、携帯電話用充電器が使えないものかと、100円ショップに行ったついでに、充電用電池ボックス(電池ボックスとUSBケーブルをつないで緊急充電)とPSP用充電ケーブル(USB電源からPSPに充電)を購入した。PSPの電源プラグはIC-R5に合う。

早速、IC-R5に接続してみる。5V出力だが動作する。しかしFM放送受信にするとノイズで受信困難となってしまう。乾電池にすると問題無いので、スイッチングノイズが電源から回り込んでいるみたいだ。(電池で動作させて、この電池ボックスをアンテナに近づけてみても、それ程ノイズは出ていない様だ)

まだ出力波形は見ていないが、見て見てコンデンサやコイルで効果が有るか確認してみたいと思う。

先日のブログに書いたが、ダイヤモンドアンテナ製D130スーパーディスコーンアンテナ(固定局用)同軸ケーブル付き(25~1300MHz受信、50/144/430/904/1200MHz帯送信可能) を早速ネット購入してしまった。

設置当日は前の晩から降り続いた雪で周辺がうっすらと雪景色となった。この地域では初雪となるのかも知れない。

設置当日は前の晩から降り続いた雪で周辺がうっすらと雪景色となった。この地域では初雪となるのかも知れない。

遠く雲の上に見えているのが筑波山(877m)で、この日だけは高い山に見えた。

風は強いが晴れの天気で、マストに使用する伸縮性物干し竿を近くのホームセンターに行き4mアルミ製を1480円で購入。これと一緒にマスト固定金具を2個購入。

早速持ち帰り、アンテナの組立て(説明書を読まずに適当な順序で組立てたら、あとのエレメントが取り付けられずやり直しとなった)、イモネジを紛失しやすいので注意のこと(実際、しばらく探してしまった)。

早速持ち帰り、アンテナの組立て(説明書を読まずに適当な順序で組立てたら、あとのエレメントが取り付けられずやり直しとなった)、イモネジを紛失しやすいので注意のこと(実際、しばらく探してしまった)。

次にマスト(物干し竿)にアンテナを固定、そしてベランダの柵に固定金具(これが長さギリギリで各種金具を使わない)で固定した。

心配なのは、伸縮構造なので、上側のマストがあおられて下がってしまうのではないかということです。→実際、後日見たら下がっていました。アンテナの固定金具がストッパーになって1m程度のダウンで済みましたが。

→その後、ホームセンターにストッパーになりそうなものを探しに行った。

アンテナステー金具が意外と高いので、2個入りで少しやすいホースバンドを購入し、はめ込み部を固定した。

本来のディスコーンアンテナは垂直のエレメントは無いのだが、ネット解説によると50MHz帯送信用のGPとして働く様だ。後日50MHzでの交信も確認したいものだ。

送信も可能なので、早速、144MHzをワッチしていたら、県内鉾田市の局(7N2VNQ)がCQを出していたので呼んで見たところ、聞えた様だ。直線では50km程度だが、丁度その方向に筑波山が有る。レポートは双方とも59なので、一応は飛んでいる様だ。

JARLには加入してないが、HAMLOGに登録してあればQSLを送るとのことだった。当方はあいにくと登録していないので、このブログをコールサイン(JA7FJP)で検索してもらい、この中のメールアドレスでFBなカードを送ってもらった。見ると30mHの144/430MHzGPとのことでした。

次はエアバンドのデータAM変調信号からパソコンに位置や便が表示されるか試して見たいと思う。

先日紹介したゲームボーイ用カーアダプタから12Vの線を引き出してトリオ製VHF/UHFトランシーバTS-770のモービル運用を再開したが、メモリーをバックアップしておかないと、電源断等で運用していた周波数が消えて判らなくなってしまう(以前、交信中にバッテリーが外れ、周波数がデフォルトに戻ってしまい、相手に迷惑を掛けてしまった)。

先日紹介したゲームボーイ用カーアダプタから12Vの線を引き出してトリオ製VHF/UHFトランシーバTS-770のモービル運用を再開したが、メモリーをバックアップしておかないと、電源断等で運用していた周波数が消えて判らなくなってしまう(以前、交信中にバッテリーが外れ、周波数がデフォルトに戻ってしまい、相手に迷惑を掛けてしまった)。

TS-660も持っており同じ方式(外部バックアップ)だが、こちらは消費電流が少ない。

説明書では単三乾電池×5本(7.5V)または充電池×6本(7.2V)使用すると有るので、ノートパソコン用バッテリーパックを分解して取り出したリチウムイオン電池×2本(7.4V)を使っていた。しかし、消費電流が50mA程度あるので、接続しっぱなしだと、ちょくちょく充電しなくてはならない。

そこで、ゲームボーイ用カーアダプタの6Vレギュレータ回路部品を取り外し、可変レギュレータIC(LM317)を載せ換え、定電流回路(1/10C)を構成(リチウムイオン電池にはお勧め出来ないが)、現在様子を見ているところだ。

PWTさんコメント有難う御座います。

リチウムイオン電池の充電は、プロでも危ないとのことです。もっともで、電子工作サークルでも専用の充電器を以前、製作しました。

ですから、Ni-CdやNi-MH等の充電池のが良いかと思います。

先日ユニックラジコンを修理してあげた方から、こういうのが出来ないかと、要望が有った。

同業(自動車修理)仲間でも、要望が結構あるという。

車のリモコンキーから電波が出ているかだけでも確認出来るチェッカーが出来ないかとの内容。

早速、ネット検索したらハムフェア2007工作教室で作ろう!電波チェッカーというのが見つかったので作ってみた。

まずはオリジナルで作ってみたが(検波ダイオーはズバリが無し)、感度が悪い。

まずはオリジナルで作ってみたが(検波ダイオーはズバリが無し)、感度が悪い。

検波ダイオードをショットキー数種やゲルマダイオードにいろいろと交換してみたが、ゲルマダイオード(1N34A)が跳びぬけて良かった。

ダイオードによる特性の違いは「検波用ダイオードを測定してみた」が参考になる。

あとは整流後の平滑コンデンサを4.7uFから0.01uFに変更。これの増幅トランジスタも2SC1815、2SC945、2SC3112を交換してみたが、それほど変化が無いので、取り敢えずhfeの高い2SC3112にした。

感度調整用半固定抵抗を無信号時、LEDが点灯する直前に調整するが、なぜか信号を受信しているうちに動作点が動いてしまう。平滑コンデンサの時定数が影響しているかも。

消費電流は無信号時160μAだった。

リモコンキーも2種類しか無いので比較が難しいが、強弱が有るものの受信チェックは出来た。

ゲルマダイオードで検波後の直流増幅なので、一般のOP-AMPでも置き換え可能かも知れない。

もっと感度を上げて、正確なレベル変化を見るにはコストが高くなるが、ログアンプIC(AD8307A)秋月で1000円を使用するという方法もある。これを使った地デジ受信チェッカー製作を考えている。

AMステレオも、ネットによる配信が普及したお陰で、メリットも無くなり、放送している局が少なくなり、受信機も入手が困難になっているが、原理に興味が有ったので、調べて見た。

AMステレオの原理 に判りやすく解説してある。

ステレオ放送の基本原理としては同じで、L+R信号とL-R信号を送り、これを合成することでLとRを分離すると言うものだ。

FM放送の場合には、L+R信号とL-R信号を別々の周波数帯で送っているが、AM放送は帯域が狭いので、L+R信号は振幅変調でL-R信号は位相変調(ここがFMステレオと違う)して合成して送るモトローラ方式(登録商標でC-QUAM)を日本では採用している。

この復調IC(モトローラ製MC13020P)がイーエレさんから580円で購入出来るので、実験したいと思っている。

その後、調べると若松通商でフラットタイプの在庫があり、価格も105円と安いので、ついでに注文した。

VCOは3.6MHz(IF周波数450kHzの8倍)を使っているのだが、発振子が見つからないのでLC発振回路を使うことにする。

IF回路までは、現在使用しているFM/AMチューナーが沢山有るので、このIF出力から信号を貰って、うまく動作する様であれば組み込んで、実用化したいと思っている。

ステレオ繋がりで、光通信でステレオ信号が送りたい(FMトランスミッタICで変調、MPX-ICで復調)ということで、これも考えているところだ。

やることをやって、それでもダメなら諦めようと、トラブルシュートを開始した。

やることをやって、それでもダメなら諦めようと、トラブルシュートを開始した。

まずは、電源回路を調べることに。

接続コネクタには+5V、+12V、-18Vが出ていた。普通だと+12Vに対しても対称の-12Vでないとおかしいのではと、分解することに。

メインのユニット3枚はカードエッジによるプラグイン式になっているので、すぐ外せるのだが、電源と表示パネルは、分解するのが大変だ。

バラバラにしてみると、LM317T×6個、LM337T×4個、14305-NEC×2個、14315-NEC×1個が放熱フィンに取り付けられている。電源トランスにはカットコアタイプが使われており、シリーズレギュレータ方式だった。

バラバラにしてみると、LM317T×6個、LM337T×4個、14305-NEC×2個、14315-NEC×1個が放熱フィンに取り付けられている。電源トランスにはカットコアタイプが使われており、シリーズレギュレータ方式だった。

LM317TとLM337Tの入出力電圧を測定してみる。

LM317T IN:19.8V OUT:11.97V REF:10.74V(入出力差:7.V)。

LM337T IN:‐27.6V OUT:‐18.27V REF:‐17.0V(入出力差:9.3V)。

これから、判断すると、回路は正常に動作しており、-18Vは正しい様だ。ということで組み立て直した。

次にメインユニットを調べて見た。故障の原因では無いと思うがCPUユニットのバックアップ用電池に3.6V/50mA-Ni-Cd電池が使用されていたが、充電されていない様なので、携帯電話用の3.7Vリチウム電池に交換した(充電条件が違うので、真似はしない様に)。何も資料(

回路図等)が無いので、あとやれることは半田の付け直しのみで、これもやってみたが変わらず。表面の操作パネルにもロジックICがたくさん実装されているが、スイッチとLEDを外さないと取付板が外せない。これは無理なので、やはり半田付け直しを行ったが、変わらず。これ以上、調べる手立ては無いので、きっぱり諦めることにした。1日半からかってしまった。

次にメインユニットを調べて見た。故障の原因では無いと思うがCPUユニットのバックアップ用電池に3.6V/50mA-Ni-Cd電池が使用されていたが、充電されていない様なので、携帯電話用の3.7Vリチウム電池に交換した(充電条件が違うので、真似はしない様に)。何も資料(

回路図等)が無いので、あとやれることは半田の付け直しのみで、これもやってみたが変わらず。表面の操作パネルにもロジックICがたくさん実装されているが、スイッチとLEDを外さないと取付板が外せない。これは無理なので、やはり半田付け直しを行ったが、変わらず。これ以上、調べる手立ては無いので、きっぱり諦めることにした。1日半からかってしまった。 10/28最後の望みを思いついた。

10/28最後の望みを思いついた。

CPUを見たら、NEC製の8ビットマイコンμPD8085AHCが使われている(ICソケットで簡単に交換可能)。既に製造中止品ではあるが、ネットで見たら、若松通商にNEC製とINTEL製の在庫が有ったので、4MHz水晶とともに注文した。これでもダメなら本当に諦めることにする。

悪いことは続くものだ。

自動半田吸い取り機が熱くならない。

分解してみると、ヒーターの接続部分から断線していた。これでは修理しようが無い。

吸い取り機メーカーのHPを見て見たが寸法が判らないので使えるかは不明である。

処分品をもらったものなので損害は無いのだが、使えないとなると今後の修理に支障が出てくる。

【携帯用電池使用のライト】

この様に、解決出来なかったときはストレスが残るので、何か別な工作を作って解消することにしている。ヘッドルーペに、使っていた、やはり以前に作って取り付けたライトが暗い(高輝度白色LED使用)ので、1W-白色LEDを使うことにし、DC/DC用ICのHT7750を使って組んで見た。構成部品点数が少なく何個も作ったことが有るので簡単に完成。電池には、これにも携帯電話の3.7Vリチウム電池を使っており、電源により充電出来る様にしてある。これにより相当明るくなり、さらに活躍しそうだ。

この様に、解決出来なかったときはストレスが残るので、何か別な工作を作って解消することにしている。ヘッドルーペに、使っていた、やはり以前に作って取り付けたライトが暗い(高輝度白色LED使用)ので、1W-白色LEDを使うことにし、DC/DC用ICのHT7750を使って組んで見た。構成部品点数が少なく何個も作ったことが有るので簡単に完成。電池には、これにも携帯電話の3.7Vリチウム電池を使っており、電源により充電出来る様にしてある。これにより相当明るくなり、さらに活躍しそうだ。

どうやら充電池も寿命の様なので、以前もらった携帯電話から外した電池に交換することにした。

今回は分解しないで外部に出ている端子から充電することにした。T端子(サーミスタの出力)は+電源から10kΩでプルアップする。

電池内部の保護回路が働くので、4.3V±0.05Vになると充電停止し、2.3V±0.1Vになると放電停止になる。ですから、DC/DCコンで昇圧回路は組んであるが、電池直結より動作時間は短くなる。

保護回路の機能についてはPanasonic過充電・過放電・過電流保護回路 に詳しく書かれている。

アンリツのML422Cジャンク扱い品をオークションで格安に落札して、重宝に使用していました。

アンリツのML422Cジャンク扱い品をオークションで格安に落札して、重宝に使用していました。

入手当時も、たまに今回の様な現象が出ていたのですが、何回か電源の入り切りをしていると正常に起動出来ていました。(ただし、ロータリーエンコーダ部分はアップでもダウンになっていましたので、ダイヤルでなくボタンで操作しておりました)

数ヶ月前から写真の如くデタラメな表示になり(時間が経過するとエラー表示になる)、ボタンも受けつけるところと受け付けないところがあり、周波数の設定も入力とは関係の無い値になります。猛暑の関係もあるのかと、この秋まで、毎日スイッチを入れていましたが、やはり動作はしてくれませんでした。

メーカーのサービスにもダメ元で問い合わせて見ましたが

製造後14年経過しておりますので、もし、修理に出して頂いても部品入手が困難な場合、または磨耗が著しく修復後の信頼性を維持できないと判断される場合は、修理校正をご辞退させていただくことがあるとのことでした。

修理費も故障診断してみないと何とも言えないとのことでした。

もし、診断して修理できないといった場合でも、点検診断料を請求させて頂くことになります。

との回答でした。

ソフトで操作を行っているような本機では、それが異常になると、ハードはしっかりしているのですが、ただの箱(21kgもある)になってしまいます。

頼みの綱は、分解して見て、電源異常が原因であれば、直せる見込みも出るのですが。

まあ、購入費用は格安だったので、2009/11から約1年弱使用で諦めも付くか、でも使えていれば、まだまだ活躍の場は無限に有ったのだが(発振器としても使えるし、SSBの復調が出来るのでAM放送からアマチュアバンドの受信機としても使えた)。

先日、LUXMANのT-550Vを入手して修理完了したばかりだと言うのに、今度はTechnicsのST-8600ウッドケース付きのジャンク品が非常に安かったので、どうしても欲しくなり落札した。

先日、LUXMANのT-550Vを入手して修理完了したばかりだと言うのに、今度はTechnicsのST-8600ウッドケース付きのジャンク品が非常に安かったので、どうしても欲しくなり落札した。

1975年発売で、当時の価格が72,800円と中級品の部類でした。

当時の高級品を見るとFM専用チューナーのST-9300(128,000円)やST-9700(250,000円)という、飛び抜けて高価なのも発売されていました。機会が有れば試聴(性能比較)したいものです。

チューナーはバリコンの段数が多く、回路部品もぎっしり実装されている昔のチューナーが好きである。

【商品状態の説明】

①メーター振れます。シグナルは受信している様ですが、音は出ません。

②ツマミが一部曲がっています。画像でご確認ください。

③付属品はウッドケースと取扱い説明書です。ウッドケースはそれなりに使用感があります。

があり、この説明範囲では直りそうなので落札した次第です。

②はツマミを抜いてシャフトをペンチで簡単に修正しOK

①は動作確認するまで、音声増幅部が原因かと勘ぐっていたが、スイッチを入れると、AM放送はちゃんと音声が出て来た。FM放送はミューティングスイッチをOFFにすると音声が出るがステレオにならないと言う症状でした。

これは、ちょっと厄介だと思って、回路図を検索したが見つからず、代わりに以前にもお世話になったBLUESS Laboratoryのブログがヒットしたので、メールで依頼したところ快く資料を送ってくれた。

MPX用IC(SN76115N)が不良かも知れないとパイロット信号モニターピンの周波数をカウンターで見たが19kHzピッタリ出ている。一応交換してみようと、ICを取り外し代わりにICソケットを付けようとしたが7.62ピッチより広いので、シングルインラインのソケットピンを2列半田付けした。

MPX用IC(SN76115N)が不良かも知れないとパイロット信号モニターピンの周波数をカウンターで見たが19kHzピッタリ出ている。一応交換してみようと、ICを取り外し代わりにICソケットを付けようとしたが7.62ピッチより広いので、シングルインラインのソケットピンを2列半田付けした。

SN76115Nは手持ちが無いのでuPC1197Cにしてみようとしたのだが、SN76115NはDIP14PでuPC1197CはDIP16Pなので基板に穴開けしようとしたら、既に予備穴が開いていた。何か別なICでも使える様にしているのか?

但し、増えた2ピンの接続が異なるので改造する(残りの14ピンは幸い信号名は一緒)。交換して見るがやはり動作せず、かえって音声出力も小さくなってしまう。パイロット信号は出ている。データーシートを比較すると、音声出力に入れているCRの接続先がVCCとGNDで逆になっている。正常に動作させるには、改造が少し大きくなる。

ということでMPX回路は後回しにし、別な原因を探ってみた。

FM/AM用の信号発生器を持っているので、アンテナに接続して、各増幅部の信号波形をオシロで見ながら、調整箇所をいじくっていく。

FM/AM用の信号発生器を持っているので、アンテナに接続して、各増幅部の信号波形をオシロで見ながら、調整箇所をいじくっていく。

そうすると、ミュートIF増幅部の出力にあるトランス(コイル)T251とT252の調整でレベルが大きくなり、ステレオ受信ランプも点灯した。故障原因はこれだった様だ。

そうすると、ミュートIF増幅部の出力にあるトランス(コイル)T251とT252の調整でレベルが大きくなり、ステレオ受信ランプも点灯した。故障原因はこれだった様だ。

トランス出力にオシロを接続し10.7MHzの信号が最大になる様に一旦調整し、あとはセンターメーターを見ながら離調時、どの位置でミューティングが掛かるかバランス良くなるようにT251とT252を微調整していく。

トランス出力にオシロを接続し10.7MHzの信号が最大になる様に一旦調整し、あとはセンターメーターを見ながら離調時、どの位置でミューティングが掛かるかバランス良くなるようにT251とT252を微調整していく。

他の調整箇所は下手にいじるとかえって特性を悪くする恐れが有るので、周波数トラッキング調整のみ行って修理完了とした。

ということでMPX-ICは問題無かったが、ミューティング回路とステレオ切替の関連がイマイチ確認出来ていないので、時間の有るとき、じっくり回路図を分析してみよう。

マルチパスも出力ジャックが有るので、オシロで測定してみたが、波形上、マルチパスは無く、単に電波が弱い(アンテナが貧弱なので)だけの様だ。LUXMAN製T-550Vと切替ながら聞き比べて見ても、雑音が目立たなくなる(ハイブレンド機能が効いている)のが良く判る。

各部写真「ST-8600-shuuri.opdf.pdf」をダウンロード

私が最初に購入したチューナーがTechnicsのST-3500 (ST-8600と発売年は同じで8,000円の差ではあるが)で、当時の給料では、貯めてやっと買った思い出がある。当時の価格で64,800円した。周波数目盛がリニアだったのと、同僚が購入したパイオニア製チューナーより性能が良かったからである。

これも、壊れてしまった(実際は壊してしまった)のだが、愛着が有り、オークションで同じジャンクを入手して修理、現在も使っている。ブログを見た遠くの方から調整を依頼されたことも有る。

今回のことで、ST-3500には悪いが、丁度息子が遊びに来ていて、引越し先でFM受信具合が悪くなった(これもジャンクを修理してプレゼントしたCT-2000を使用)と言うので、持っていってもらった。

ST-8600の音を聞いてしまうと、ST-3500には悪いが見劣りしてしまう。

高音の延びが良く感じる(周波数特性は18kHzまで延びている)。

あと面白い機能で、テープ録音時にプリエンファシスの掛かった状態で録音し、再生時にチューナー内のディエンファシス回路を通すことでヒスノイズを低減するというものだ。録音時のレベル調整用にピンクノイズも出力出来る。現在のデジタル録音では必要の無い機能では有るが、当時の工夫が窺える。

今後、メイン機の座に座りそうだ。(これで、なんと本体落札価格1,000円でした)

BLUESS Laboratoryさんの資料のお陰でスムーズにトラブルシュート出来ました。

ここに感謝申し上げます。

今の時間、TBSラジオで「radiko」の特集をしているので、聴こうとしたら首都圏しか提供されていない(頭にくる!)。

今の時間、TBSラジオで「radiko」の特集をしているので、聴こうとしたら首都圏しか提供されていない(頭にくる!)。

茨城県(地域外)で何とか聴く方法が無いか検索したところKeyHoleTVというのをダウンロードすると聴けるらしい。早速、DLし実行したら、TBSラジオが聴こえて来た。

やはり地デジと同じ様に少し遅れて聴こえて来るし、パソコンの負荷や回線スピードによって、途切れることはあるが、実用レベルでは楽しめる。

なんと沖縄を始め各地のラジオ(全てでは無いが)も聴け、テレビも見れる。

DLの方法はradikoを地域外で聴く方法に判りやすく書かれている。

KeyHoleTVは安全か(Yahoo!知恵袋より)

WinMXなどと同じP2Pソフトですが、仕組みが少し違いますし、違法ではありません。また、総務省が開発したソフトなので、安全です。(テレビを見るだけでファイルはダウンロードしませんので。)

しかし、NHKは見れません。普通の民放が見れます。

↓詳細

http://ja.wikipedia.org/wiki/KeyHoleTV

出勤途中にコンビニによって朝食を購入。車に戻ってエンジンキーを回すと「クーッ」音1回のみでエンジンが始動しない。何度やっても同じ。

最近、掛かり難いことは有ったが何とか始動出来ていた。これが前兆だったのだろう。

遅刻するので会社に電話して、だれかブースターケーブルを持っている方に来てもらうことで手配してもらったが、電話を切った後、思い出した。

アマチュア無線のトランシーバー(TS-770)運用にと、この車と同じバッテリーが室内に有ったので、自作のバッテリー接続コード(長さ30cm程度)を繋いだら見事始動したので、何とか遅刻しないで会社に到着出来た。

夏はクーラー(私の車はエアコンでない)で電流消費が大きいので、バッテリーが弱くなると、充電出来ず、このようになってしまうのだろう。

取り敢えず、帰ったらこのバッテリーに交換して様子を見ることにする。