7/18アンテナマスト交換の為に寿命となったアンテナを全て降ろしてしまったので1ヶ月以上FM放送が聞けない状態だった。

7/18アンテナマスト交換の為に寿命となったアンテナを全て降ろしてしまったので1ヶ月以上FM放送が聞けない状態だった。

在京FM局に対しては弱電界地域なので、素子数の多いのが良いのだが、マストを上げた状態での設置は困難なので、ネットで評価の良い小型軽量でマルチパスの影響が少ない位相差給電方式の日本アンテナ製AF-220を購入しておいた。

不安定な気候が1週間以上続いて、久々に快晴となったので、アンテナを上げることにした。

なるべく高い部分に設置するに、瓦屋根に乗ることは避けたいので、どうしても梯子が必要となる。しかし梯子をベランダに上げて見ると、屋根のひさしが有るのでマストと平行にしか立てられない。一人作業となるのでマストの底部と中間部をロープで縛り付ける。それでもマスト自体が揺れるので、怖い。

足場の悪い中で何とかマストに取り付ける。同軸ケーブルにはBSアンテナ用でいらなくなったのを流用する。

φ31.8mmとφ48.6mmパイプを異型ジョイントで合体させている部分に取り付けるので、パイプとパイプの隙間にアンテナ固定ボルトを通すことになり、方向は調整出来ないが、なんとか東京方向には近いだろう。

早速接続してFM放送を受信してみる。

やはりアンテナゲインが少ないのでSメーターの振れは小なく、弱い局は雑音が気になるが、マルチパスはあまり気にならないので、自作のRFアンプを入れると信号レベルも上がり、従来使用していた5素子より音質も良くなった感じがする。

給電部が前(電波の方向)なので、ケーブル処理が格好悪い感じがする。

「TBS-TV(6CH)が映らなくなったので、近所の方に電話したところ同じく映らないので、お宅では映りますか」と今朝8時頃、近所の方から電話が有りました。

以上の2軒は宇都宮タワーに向けている(この地域では、宇都宮のが電波が強い様だ)が、当方は東京タワーに向けており、こちらは問題無く映っていた。

複数のお宅で同じ現象が出ているので、電波の状況だろうと、ネットで検索すると、筑西市のホームページで「筑西市でのデジタル障害について」がヒットしたので見てみると、混信で5,6,7CHに起きやすい傾向にあるとのこと。

アマチュア無線の疑いも掛けられそうだが、最近は休止状態なので問題無い。

総合家電修理の資格を取ったのも、あらぬ疑いに答えられる様にとの目的?も有った。

連絡先が「デジサポ茨城」電話番号029-307-01010になっているので9時になって電話してみた。

今のところ、そのような障害の連絡は受けていないとのこと。

複合的な原因が有るので、今後も現象が出た時は直接そのお宅から電話して欲しいということだったので、連絡しておいた。

そういえば、このところ不安定な天候が1週間以上も続いて、今日は久々に快晴となり気温も急上昇している。こんな条件の時も経験から電波が弱くなりやすい。

修理完了した、せっかくのスペアナを活用しない手は無いと、以前、製作した広帯域増幅IC(

修理完了した、せっかくのスペアナを活用しない手は無いと、以前、製作した広帯域増幅IC(

![]() 500MHzで入力レベルを変化させて見た。

500MHzで入力レベルを変化させて見た。

-20dBmでは2nd、3rd高調波が結構高く出る。データーシートだと出力+3dBm(入力:-15dBm)まで使えそうなのだが、-30dBだと低くなるので、それ以下で使用する必要がありそうだ。

試しにアンプを地デジチューナーの間に入れて見たが、かえって画面に表示されるレベルが低くなって、受信不能となった。入力レベルが高すぎるのか、ノイズが多すぎるのか調査する必要があるだろう。

この他に、分配器を同様に改造したアンプも見て見たが、分配分のロス3dBの他に、周波数特性もフラットではなかった。

ICの電源電圧がMax6Vで、良く12Vを間違えて加え壊してしまった。安価なICですが皆さんもご注意を。

ジャンクではない。シャックとはアマチュア無線家がいうところの無線室といったところか。

今年は初盆を迎えることになり、廊下に間借りしていた、シャックがじゃまになり、かねてから立ち退きを言い渡されていた。

農家なので、あちこちに建屋は有る。 移ることにしたのは乾燥小屋(かつてタバコの葉を乾燥していた小屋)の2階である。

移ることにしたのは乾燥小屋(かつてタバコの葉を乾燥していた小屋)の2階である。

無人で、物置にしていたところだ。

1階は土壁なので、夏なのに涼しい。ところが2階は嵌め殺しの小さな窓が1枚あるだけで外気が入らないので夏はサウナ状態である。

それでも、気兼ねなく運用出来るので我慢するしかない。

それでも、気兼ねなく運用出来るので我慢するしかない。

一式運び上げる。電源が引き込まれていないので、これはお勧め出来無いが、頂いたビニール被覆の撚り線500m巻が有ったので、2本平行にしてAC延長ケーブルを作って引きこんだ。

アンテナの同軸ケーブルは、短いのも有ったので、コネクタで中継する。 引き込みは割れたガラス窓にボール紙の仕切りを貼り付けて、そこから通す。

引き込みは割れたガラス窓にボール紙の仕切りを貼り付けて、そこから通す。

今までは、アナログTVでTVIの問題が有った7MHzだが、地デジになって問題無くなったので、久々に運用してみた(21MHzはコンデションが悪かったので)。

何とか、飛んでいる様で、山口県の局と2バンドQSOが出来た。

小さい窓からは、低いアンテナ群?が一望出来る。

小さい窓からは、低いアンテナ群?が一望出来る。

昔、私もそうだったが無銭家は、大体、こんな隔離?された所が多かったと懐かしく思い出しました。

原点に帰った感じです。良く言えば「大人の隠れ家」ですかね。

これで、何か特別なことが無い限り、追い出されることは無いだろう。

パソコン相談室を行っている、茨城県県西生涯センターはセキュリティの関係で特別に設定した(非公開)パソコンで無いとインターネットに接続出来ず、接続も限定されているので、自由にアクセス出来るモバイル機器を以前から検討していたが端末/回線料金、サービスエリア等で、保留となっていた。

パソコン相談室を行っている、茨城県県西生涯センターはセキュリティの関係で特別に設定した(非公開)パソコンで無いとインターネットに接続出来ず、接続も限定されているので、自由にアクセス出来るモバイル機器を以前から検討していたが端末/回線料金、サービスエリア等で、保留となっていた。

今回OCN(当方のプロバイダ)から会員の場合、本体無料キャンペーンの連絡が有ったので、申し込んだ。

先日、D25HWが届いたので、まずはマニュアルを見ながら設定を行った。

インストールといっても、インストールのアプリは本体内メモリーに有り、パソコンとUSB接続することで、開始する。その前にバッテリーに充電しておく必要がある。

初期設定は、やはりパソコンが必要の様だが、設定してもらうと、あとは端末(ゲーム機等)から接続が可能となる。

いわば、携帯+無線ルーターなので、意外と入力や設定が多い。

解説に無い部分もあり、なかなか接続状態にならない(パソコンの設定画面でWANのランプが緑になると接続完了)。

どうやら、本体のスイッチ(コネクトボタン、WiFi/WPSボタン)も押す必要が有った様で、なんとか接続出来た。

WAN側は携帯電話と同じW-CDMA、LAN側はIEEE802.1b/gとなっている。

本体を携帯と同じくアンテナ表示が強い場所を探して置く。

パソコンとは無線LANなので、本体のアクセスポイントが表示されていれば接続する。

GyaO動画サイトに接続してgooスティックで回線速度をモニターしてみると、1Mbpsが最高の様で(仕様上は、下り最大7.2Mbpsだが)、従来の無線LAN(当方はWAN側が未だにADSL)だと2~4Mbpsとなる。無線LAN自体は54Mbpsの最高速度になっているが。

これで動画を見るのは、途切れ途切れでちょっと難しい。

自分の、このブログはそれ程問題にはならない感じである。

これからは、あちこち移動しながら試してみようと思う。

アンリツ製MS2601Bのモニター画面が横流れする現象はこのブログで何回か報告したが、結局、原因が掴めないので、この為にと、やはりオークションで入札しておいたTFT液晶モニターに交換することにした。

CRTのモニター寸法は6インチなので、同じ6インチ液晶と、一回り小さい5.6インチの二種類を念のため用意。

CRTのモニター寸法は6インチなので、同じ6インチ液晶と、一回り小さい5.6インチの二種類を念のため用意。 電源(DC12V)は元々のモニター接続コネクタから1本刺しコネクタで取り出す。

電源(DC12V)は元々のモニター接続コネクタから1本刺しコネクタで取り出す。

事前に映像確認したところでは、6インチの方が解像度が良さそうなので、これを分解して取り付けることに。

このモニターは電源(+12V)が入力されても、モニター本体上部のスイッチを入れないとONにならないし、入力切り替え(ビデオ/TV)も操作しなければならないので、この辺の操作シーケンスを電源入力検出で行う回路追加が必要となる。リモコンで操作するという方法も有るが赤外線入力モジュールを見えるところに付けなくてはならない。

本体に入れて見ると、ギリギリ入るのだが、液晶の枠右側が少し広いので、左に寄って、左側の画面が少し隠れてしまう。

そこで、今度は5.6インチのモニターを分解してみる。

そこで、今度は5.6インチのモニターを分解してみる。

画面自体は収まるのだが、電源アダプターと映像入力のプラグが真横(左右)に出ており、ぶつかって入らないので、DC入力ジャックを交換して裏面から差し込める様にする。映像入力(スペアナ背面のコンポジット出力BNCコネクタから)はモニター側3Pプラグのスリーブを加工してコードを横から出す様にした。

5.6インチモニターは、幸い電源入力が有ると表示がONになり、入力切り替えもデフォルトのビデオ入力となるので改造の必要が無い。

実装が右寄りになり、モニターは窓に対し少し左が開いてしまうが、見た目スモークで目立たないので、これで良しとする。

実装が右寄りになり、モニターは窓に対し少し左が開いてしまうが、見た目スモークで目立たないので、これで良しとする。

古いTFTなので視認角度が狭いが、実用にはなりそうだ。

やっと画面が見られる様になったので、使い方はこれからだ。

先日のブログでマスト購入まで紹介した。

先日のブログでマスト購入まで紹介した。

今日は出勤日だったが、久々に、息子夫婦が遊びに来ているというので、会社が5時で終わると同時に速攻で帰宅して、アンテナマスト立ての準備に取り掛かった。

単管パイプ(φ48.6)は問題無かったがメッキパイプ(φ31.8)の上下に栓をしようと(会社で探したら、スプレーの蓋が丁度その寸法だったのでいただいて来る)はめ込もうとしたら、あれ!寸法が違う。ノギスで測ると一回り太いφ38のパイプだった。

どうやら先日トラックに積み込んでくれたとき間違えた様だ。早速ホームセンターにそのことを伝えて、取りに行く時間が無いと話したら、持ってきてくれるというのでお願いした。

その間に、別な作業を行う。 まずは、単管パイプをベランダサッシの40角に固定する様、単管パイプ用ジョイントを使用するのだが、対角が長いのでボルトが届かない。先日調べて判っていたので、当る部分を削ることにして会社からディスクサンダーを借りておいた。これで削って合わせると無事取り付いた。(強度的には自己責任で)

まずは、単管パイプをベランダサッシの40角に固定する様、単管パイプ用ジョイントを使用するのだが、対角が長いのでボルトが届かない。先日調べて判っていたので、当る部分を削ることにして会社からディスクサンダーを借りておいた。これで削って合わせると無事取り付いた。(強度的には自己責任で)

次に古いアンテナをみんなで下ろすことにした。5種類のアンテナがついているし、瓦屋根にぶつける訳に行かないので注意深く下ろす。マスト(φ25)も錆びてボロボロで、穴が開く位腐食している(20年以上前に設置したものだ)。現在接近している大型台風が来ると折れてしまうかも知れない。

次に古いアンテナをみんなで下ろすことにした。5種類のアンテナがついているし、瓦屋根にぶつける訳に行かないので注意深く下ろす。マスト(φ25)も錆びてボロボロで、穴が開く位腐食している(20年以上前に設置したものだ)。現在接近している大型台風が来ると折れてしまうかも知れない。

FMアンテナとかは外して、今回のマストにつけたかったのだが、金具がさび付いていて使えそうにない。VHFアンテナ(地上アナログ用)も古くなっているので、今日からはアナログが見れなくなるが良いかと、了解を取って使わないことにした(アナログ派の私としては、名残惜しい)。FMアンテナは後日、新品を購入して取り付けることにする。

そうしている内にホームセンターの方が交換用パイプを持って来てくれたので、ベランダにパイプ2種類を持ち上げる。メッキパイプにスプレー缶のキャップをはめ込み、先端にUHFアンテナを取り付ける。地上高を高くしたことによりケーブルが不足するので、購入してあったS5CFB(75Ω)を接続する。ブースターに接続するF型コネクタも、最近ではねじ込んで出来るタイプが有ったので、これを購入。同軸線を指定寸法通り加工すると、本当に簡単に出来る。

そうしている内にホームセンターの方が交換用パイプを持って来てくれたので、ベランダにパイプ2種類を持ち上げる。メッキパイプにスプレー缶のキャップをはめ込み、先端にUHFアンテナを取り付ける。地上高を高くしたことによりケーブルが不足するので、購入してあったS5CFB(75Ω)を接続する。ブースターに接続するF型コネクタも、最近ではねじ込んで出来るタイプが有ったので、これを購入。同軸線を指定寸法通り加工すると、本当に簡単に出来る。

ステー金具をその前に通しておき、ステーにはクレナモロープを2本縛り付ける。

同軸線はパイプにビニールテープで固定する。上げた後で気が付いたが、アンテナ側の同軸固定クランプへの固定を忘れた。今更やり直すわけにも行かないが、近くにびにーるテープ固定したので問題無いだろう。

メッキパイプをベランダから出して行きながら、φ32-φ48のジョイント2個で単管パイプと固定する。

なるべくジョイントの重なる部分を少なくして高さを稼ぎたかったが、持ち上げるのが大変そうで、風の応力も心配だったので、重ね代を多く(約2m)することにした。

3人がかりで、パイプを持ち上げて行く。これが最大の山場である。もう8時近くなり、照明を付けての作業となった。

何とか垂直に立ったので、ベランダ側のジョイントに固定する。

何とか垂直に立ったので、ベランダ側のジョイントに固定する。

ブースターはベランダの手摺りよりちょっと上に取り付ける(ブースターはφ48まで固定可能)。今度は保守がしやすくなった。

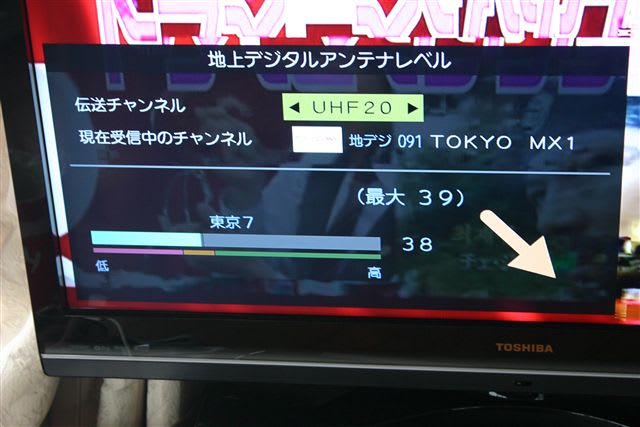

同軸線をブースターに接続して、居間にあるテレビで受信レベルを確認して見る。

今までは50前後(悪い時は30台)だった表示が全て60以上となった。全然映らなかった東京MXも39とブロックノイズが入りながらも何とか見えるレベルだった。もう少し西側に向けることでレベルは上がると思われる。そうするとテレビ埼玉も映ってくれるだろう。

今までは50前後(悪い時は30台)だった表示が全て60以上となった。全然映らなかった東京MXも39とブロックノイズが入りながらも何とか見えるレベルだった。もう少し西側に向けることでレベルは上がると思われる。そうするとテレビ埼玉も映ってくれるだろう。

心配は、これから接近する大型台風6号の風である。ステーの位置も変えたいと思う。

7/21(木)

アンテナを少し西側に角度を変えると、東京MXテレビもノイズ無しで受信出来た。テレビ埼玉もOK。

これで、天候に左右されることは無さそうだ。

昨年も猛暑だった時に地デジNHKや放送大学関係が映らなくなったが、今年は6月から暑くなり、梅雨明けも記録的に早くなり、我が家の地デジにも影響が出てしまった。

今朝の受信レベル(今使っている東芝レグザでの値です)

リモコンID 放送局 物理CH 中心周波数 送信出力 受信レベル

01 NHK総合 27 557MHz 10kW 32

02 NHK教育 26 551MHz 10kW 35

03 ちばテレビ 30 575MHz 500W

03 テレビ埼玉 38 623MHz 500W

04 日本テレビ 25 545MHz 10kW 39

05 テレビ朝日 24 539MHz 10kW 47

06 TBSテレビ 22 527MHz 10kW 39

07 テレビ東京 23 533MHz 10kW 42

08 フジテレビ 21 521MHz 10kW 40

12 放送大学 28 563MHz 5kW 24

レベル35が映る限界点です。

これで見ると、周波数の高い(物理CH)CHの受信レベルが低くなっている。

温度上昇による大気(電離層)の変化、ケーブルロス、コネクタ接触抵抗、ブースターの温度・周波数特性などが合わさってギリギリのレベルにある、NHK(総合、教育)放送大学などが影響を受けている様だ。気温が下がる夕方だとレベルが50位まで上がる。

映らない時はアナログを見るという手段が取れたのだが、今年は、地アナ停止まであと2週間と、待った無しなのでベランダアンテナをなんとか高く上げなくては。

校正用のGPS-1PPS発生器の動作確認は出来たが、周波数カウンターの発振器が調整出来無いという不具合が有ったので、内部を見て見た。

校正用のGPS-1PPS発生器の動作確認は出来たが、周波数カウンターの発振器が調整出来無いという不具合が有ったので、内部を見て見た。

周波数調整は10kΩの多回転半固定抵抗器を使用しており、電圧を測定してみる。

調整ネジを回して行くと、何故か中点(白)の電圧が途中からストンと0Vになってしまう。

ホット側(灰)の電圧も同じに落ちるので、何かおかしい。

両方のリード線を外して、それぞれの電圧を測定してみる。

白が+5Vになっており、灰は電圧が掛かっていないので、VXCO用の制御電圧らしい。

白が+5Vになっており、灰は電圧が掛かっていないので、VXCO用の制御電圧らしい。

可変抵抗の抵抗値を測定するが、端子は中間が中点(可変)で合っている。

ということは、白と灰の配線が、最初から違っていたと考えられる。

半田し直した形跡も無いことから、メーカー出荷時から間違っていた可能性が有る。

写真は変更後の物です。

これでも、+5Vの負荷が増えると電圧低下を起こすので、うまく調整出来ていたのだろう。

入れ替えて、うまく調整出来るだろうと思ったのだが、まだ1secには合わないので、5MHzの水晶発振器を外して見ることにした。

分解した写真です。

シャーシーとの間に振動吸収用の樹脂材が使われていたのだが、経年変化でボロボロになっていた。製造年月からして23年も前の製品でした。

シャーシーとの間に振動吸収用の樹脂材が使われていたのだが、経年変化でボロボロになっていた。製造年月からして23年も前の製品でした。

内部には水晶と発振回路基板。水晶にはオーブン用のヒーターが接着してある。触ると結構熱い。断熱用に合成綿の様なものを巻いてある。 この状態で差しこんだら、何故か調整出来る様になった。プラグインピンの接触不良だったのかも知れない。

この状態で差しこんだら、何故か調整出来る様になった。プラグインピンの接触不良だったのかも知れない。

ちゃんと組み直して1secに合わせ、現在、周波数変動を見ているところです。

分解能:10nsec(100MHzで1Hz)

7/7朝:8時間経過した状態で周波数変動はゼロだった。

その後、継続して監視しているが、アンテナの設置を良く(表に置くなどして沢山のGPS衛星が捕捉出来る様に)しないと、値が少し狂うので注意が必要!

GPS表示ソフトを使用するとパソコンで更に詳しく表示出来る様だ。

動作確認ソフトはhttp://homepage2.nifty.com/k8/gps/indexj.htm#001

私も、以前通信機器メーカーに勤めていたことがあり、品質管理は非常に厳しく行っていたが、こんな不良も有るんですね。

TCXOとかVCXOとか用語がゴチャゴチャで自分も理解出来ていなかったので調査、下記エプソントヨコムページに判りやすく説明されている。

発振器について

先日リモコンIC使用の4CH送受信機については動作確認出来たが、本命である、UNICラジコンに移植して使えるか、更に回路追加して実験してみた。

先日リモコンIC使用の4CH送受信機については動作確認出来たが、本命である、UNICラジコンに移植して使えるか、更に回路追加して実験してみた。

まずは、自作リモコンIC送信器の出力信号をシグナルジェネレータの変調(FM)入力に接続し、出力にアンテナ代わりのリード線を接続。周波数は49.025MHz。

UNIC受信機のFM検波AF出力波形をオシロで観測する。受信機にはオリジナルのホイップアンテナを接続している。

無信号時は+1.5Vで、送っているデジタル信号に合わせてマイナス側に0.5V程度変化する(逆論理)。但し、綺麗な矩形波では無く、ダラダラの立ち上がり/立ち下がりとなるので、このままでは論理も異なり動作しない。

そこで自作リモコン受信器にコンパレータ(LM393)回路を追加する。

AF信号をコンパレータ(-)に接続(+)側には可変抵抗を入れて動作点を調整する。

シグナルジェネレータの変調度を可変すると、なんと動作するでは無いか!

試しにIDを送受異なった設定にすると、動作しなくなる。

電界強度にもよるが変調度10~30%で動作する。出力レベルは-57dBmまで動作(アンテナに影響されるので、数字はあてにならないが)。

オールバンド携帯レシーバーでモニターしてみるが、結構、雑音で変調音が聞こえない位弱い。それでも受信出来ているのだ。

残りは送信機のVCOを実験してOKになれば、実機確認となる。

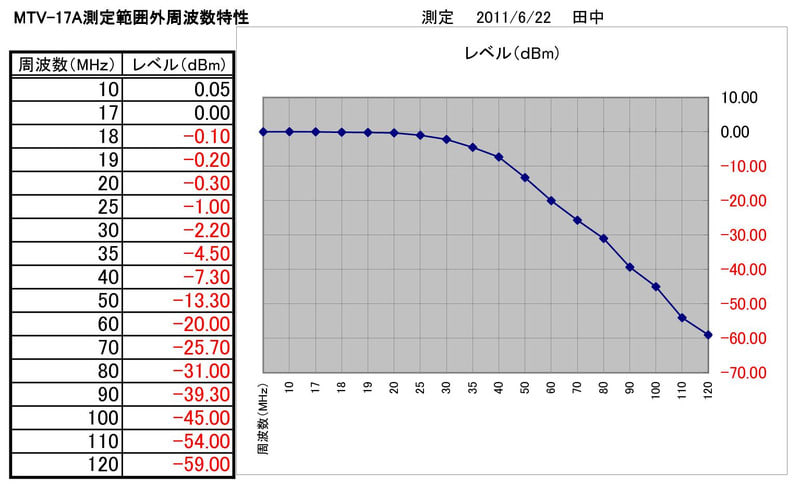

先日のブログで不具合報告したアンリツ製レベルメーター (MTV-17A受信器)だが、その後調査しているうちに何故か正常動作(75Ωアンバランスが動作していない)する様になった。600Ωバランスも問題無し。

先日のブログで不具合報告したアンリツ製レベルメーター (MTV-17A受信器)だが、その後調査しているうちに何故か正常動作(75Ωアンバランスが動作していない)する様になった。600Ωバランスも問題無し。

組立するのにBNCコネクタ配線が最短になっているので、手探りでネジ止めしなくてはならず、これが大変だった。これが元で、同軸芯線が切れてしまい、これが判らず修理でも少し手間取った。

組立するのにBNCコネクタ配線が最短になっているので、手探りでネジ止めしなくてはならず、これが大変だった。これが元で、同軸芯線が切れてしまい、これが判らず修理でも少し手間取った。

塗装部分はテープ剥がしの跡が有ったので「粘着剥がし剤」を塗布したところ綺麗になった。

写真はアルミ製シールドケースを外した状態です。写真左が装置上段の基板で、左側がインピーダンス変換+アンプと40dBハイインピーダンスアッテネータ、右側が各インピーダンスのアンプ部と思われます(この部分に使われているCANトランジスターのケースが触れないくらい熱いので心配)。下側のリレー群がアッテネータ切り替えです。

右側写真は装置下側の基板で、左側がソフォメーターのバンドフィルターとアンプです。右側が電源部です(トロイダルコアを使っており、漏洩磁束が少ないと思われます)とメーターアンプ回路と思われます。

10Hz~10MHzで±0.3dB以内で、レベルに於いても0~-60dBmで±0.5dB以内の表示となった。

10Hz~10MHzで±0.3dB以内で、レベルに於いても0~-60dBmで±0.5dB以内の表示となった。

メーターエクスバンド切替があるので、これに切り換えると±1dBの範囲が拡大表示される。

10kHzの校正信号により校正も可能(ずれが±0.05dB以下だった)。

さすがプロ用の測定器だ。前職の回路設計では、随分とお世話になった測定器で懐かしい。

半日放置して表示ずれは起きていないが、このまま、動作しつづけてほしいものだ。

ヤフオクで入手したアンリツ製MTV-17A測定器(受信部)

だが、レベル表示されないという症状で調査を開始した。

ヤフオクで入手したアンリツ製MTV-17A測定器(受信部)

だが、レベル表示されないという症状で調査を開始した。

カバーを外して、基板を外そうとしたが、ケースまでばらばらにしないと回路基板が外れない様なので、取り敢えず、どこが悪いのか信号を入れて診断することにした。

MTV-17A(仕05539-1)では見つからないが外観は一般的なML422A/Bとほぼ同じなので、これの取説を入手し、調べることにした。

MTV-17A(仕05539-1)では見つからないが外観は一般的なML422A/Bとほぼ同じなので、これの取説を入手し、調べることにした。

75Ω不平衡と600Ω平衡はメーターが振れないが、ソフォメーター部分はちゃんと表示されるのでCR発振器を接続して測定してみると、ソフォメーターの周波数特性はPROG(放送回線用)になっていたので、この部分だけは正常に動作している様だ。

75Ω不平衡と600Ω平衡はメーターが振れないが、ソフォメーター部分はちゃんと表示されるのでCR発振器を接続して測定してみると、ソフォメーターの周波数特性はPROG(放送回線用)になっていたので、この部分だけは正常に動作している様だ。

このMTV-17AはML422A/B(オプションだが)と異なり、電話回線(TEL)用ソフォメーター切り替えは無い。 となると、ブロックダイヤグラムから、アッテネータ出力まではOKで、その後のフラットアンプ部分が動作していない(または切替がおかしい)と推測出来る。

となると、ブロックダイヤグラムから、アッテネータ出力まではOKで、その後のフラットアンプ部分が動作していない(または切替がおかしい)と推測出来る。

先日のブログで報告したクラニシ製6565Bカウンターの不具合対応を始めた。

前回はINPUT-A(10Hz~100MHz)がほぼ正常と報告したが、スイッチを入れると最初は正常な周波数を表示しているが、段々と表示周波数が上昇してしまうということで、いろいろと試して見た。

対応点

1.カウンター部基板にあるSN74S112を急冷すると正常な値に戻るというのが有ったので、若松通商より購入して交換することにした。

ところがスルーホール基板でIC(DIP-16P)の部品面ランドまで綺麗に半田が上がっているので、半田面からの吸取りだけでは外れない。こうなったら、ICのリード線をIC付け根から切断して、半田を溶かしながら1本づつ外すことにした。周波数的には100MHzまで扱うので、IC直付けのが良いのだが、何か有った時、簡単に交換出来る様に平ピンのICソケットは使用せず、接触信頼度の良い丸ピンシングルラインソケットを半田付けした。

動作させたが、この現象は同じで改善されない。どうやらICが原因では無い様だ。

急冷することにより、クロックの検出条件が良くなったと思われる。

2.先のブログを見て、アナログ回路に詳しい先輩おもちゃドクターがアドバイスのメールをくれた。

①この基板は紙エポキシ製でスルーホ-ル処理が施していないように見えます。

そのため部品のリードで表裏を繋いでいるのではないですか。はんだが不完全な場所はないでしょうか?

②入力の過電圧処理はどのように行なっているのでしょう。ダイオードリミッタがショートしていませんか。

③基板裏面の画像を見るとプリスケーラ改造部分のジャンパー線が長過ぎるように思います。コイルやコンデンサとならないよう、最短の単線で空中配線がよいです。

④基板全体をシンナーを含ませた綿で清拭し、拡大鏡で観察すると不良箇所が見える場合があります。私はおもちゃでもいつもこの作業をしてから修理に取りかかります。

⑤半固定VRは何Ωですか?以前私が送付した各種VRにこの値がなければ相当のTRと一緒に送ってもいいですよ。何とか直したいですね。

早速実践して見る

①指摘通りノンスルーホールの紙エポキシ基板で、リード線およびハトメで表裏ショートしていたので、半田補強。

②ダイオードが2本使用されており、外して見たが変化なし。

③プリスケーラのINPUT-Bが動作しなくなった(あとで見たら入力同軸の半田が外れており未確認)。

④基板の清浄は丁度、シンナーが見つからず別途。

⑤半固定VRは測定したところ1kΩだったので、当ドクターに以前送ってもらったコパル製に交換。しかし変化無し。UHF帯以上のトランジスタ等は無いので送ってもらうことにした。

振り出しに戻ったので、以前気になっていた、トランジスタ(2SA711-NEC)の金属ケース(C)に触ると周波数表示が正常に戻る点について周辺を見てみた。

振り出しに戻ったので、以前気になっていた、トランジスタ(2SA711-NEC)の金属ケース(C)に触ると周波数表示が正常に戻る点について周辺を見てみた。

C(コレクタ)とE(エミッタ)間にトリマコン(45PF)を入れると正常に表示される様になり経時変化もしなくなった。

入力周波数を10Hz~100MHzまで変化させてみる。

低い方は問題無い。上限は90MHzまでだった。これも可変抵抗を最大値にしないと表示がおかしくなる。もっと大きくすれば、更に上限まで伸びるかも知れないが。

トリマコンを可変しても変化は無かったので固定コンデンサでも良いだろう。

本当の原因としては、このトランジスタの劣化による寄生発振かも知れない。

INPUT-Bは接続の同軸線を柔らかいものに交換し、確認して見る。

6/8 INPUT-B調査

同軸を接続すると表示する様になった。

入力+10dBm(75オーム)の時が、一番正常に表示するので、周波数特性を測定して見た。

すると、40~73、83~93、150~670MHzが正常に表示、これ以外は誤った表示となった。

このプリスケーラIC(MC12080)は1年前に交換したもので、その時は高い周波数の発振器が無く正しい確認が出来なかった。

MC12080は100MHz~1.1GHzの範囲(サイン波)なので、100MHz以下はしょうが無いとして、100~150MHzまでは何とかしたいところだ。これもプリスケーラの端子を触ると良くなる場合があるので「2匹目のドジョウ」では無いが、コンデンサを入れて見て改善するか、また、先輩おもちゃドクターがメタルCANタイプトランジスタ、と広帯域増幅ICを探して送ってくれたので、試してみたいと思う。

入力レベル+10dBmというのも高すぎるので、前段にも問題が有るかもしれない。

もともとアマチュア無線のアクティビティは、そんなに高く無く、修理や工作の合間、気晴らしに無線機のスイッチを入れる。

もともとアマチュア無線のアクティビティは、そんなに高く無く、修理や工作の合間、気晴らしに無線機のスイッチを入れる。

メインは21MHzだが、土日、50MHzは嘘の様に遠くの局がガンガン聞えてくる。トランシーバーはトリオのTS-660(OMからの借用品)という出力10Wの古い機種で、Sメーターも振れ過ぎるのかも知れないが59+20~+40dB振っている。

TS-660はDC12V専用なので、パソコンから外したATX電源でAC100V運用している。

今日は、1時から電子工作サークルが有るので、11時~12時頃までだが、4,5,6エリアの局が聞えており、何局か交信する。

サークルが終わって、6時過ぎにスイッチを入れると、コンデションが変わり、今度は8エリアの局が聞える様になっていた。これも2局ほど交信した(コンテストがやられていたので)。

アンテナが7m高ディスコーンアンテナなので、やはりビームアンテナ局(殆どそうだが)に消されて届かない様だ。

しばらく、このコンデションが続いてくれれば良いのだが。

JARLメールマガジンによると、50MHz帯でヨーロッパがオープンするなど活発な様です。