ずっと中断していた義烈空挺隊員フィギュアの製作を再開しました。どれくらい中断していたのかというと、いつ中断したのかすら覚えてない、というレベル。調べると前回のブログが2018年10月、さらに第1回目が2016年1月でした。

中断して4年半、着手して丸7年も経ってるわけです。うーん、恐ろしい、、。なので「どこまで進めてたのかなあ、、」というところからのスタートとなりました。やる気がなくなって放置してたというわけじゃなくて、先にやることがあれこれ出てきて、それが終わると次のやることが出来てきて、これはまあ後回しにしてもいい方のものなので、まあそのうち、、、とかなんとかそんなかんじでなんだかんだでそのままになってたというかんじですね。いや、やる気はあったんですよずっと。でも(略)。

さて前回の製作記を読むと、製作中に新しい資料が手に入り(「その4」参照・アドレスは最後にリンクしてます)、そこを修正しようとするところでストップしてたのですね。あと、各装備の縫い目が気になって、やり直そうとしてるところでもありました。

とりあえずその辺から着手しました。各装備の本体は大体できてるので、縫い目だけやり直します。縫い目部分をデザインナイフや彫刻刀でV字状に彫り込んで、そこにエポパテを埋め、半硬化状態のときに縫い目をつけます。工具はデザインナイフの先を縫い目のモールドに成型したもの。

しかしそもそも何で縫い目をやり直そうとしてたのかがよくわからない。「その4」の写真を見る限り、そんなに変じゃないしやり直したものと比べてもさほど結果が変わらないように見えます。謎ですね。

でもまあ、途中でやりかけてたのでやり直すしかなかったのですが。それにしても自分でやっておきながら思い出せないってのは困ったものですね(他人事)。

破甲爆雷のケースは形とか縫い目とかがちょこちょこ間違ってたので、これは修正する意味があります。

並べると下部の形がそれぞれちょっと違うので、これはさらに修正が必要ですね。

先の装備含め縫い目は実物よりもかなり大きいのですが、スケール的にこれくらいでもいいかなあ、と。もちろんこれ以上細かくできないという技術的な理由もあります。

さらにいうと縫い目はなくてもいいくらいなんでしょうけどね。現物をここまで縮小したらほぼ見えなくなるレベルでしょう。

さらにそもそも縫い目なので凹モールドなのは変なのです。ほんとは凸モールドじゃないといけません。しかしそんな造型は非常に難しい(不可能?)です。なのでもうこの辺はあくまで模型的・雰囲気重視の処理ということになります。

35ならともかく、12くらいの大スケールになるとこういうところの判断が難しいですね。35だと最初からあきらめられるディテールでもスケールが大きくなるほど再現できるようになるのですが、それでも無理なものは無理なわけで。難しいところです。

デジタルの3Dモデリングなら造型できるのかもしれませんね。こういう手作りとは精度の桁が違うようなので。ただどこまでも再現できてしまうと逆の意味で「どこで止めるか」が難しくなってくるだろうな、とも。結局は作者の判断・センスというソフト的な問題になるのでしょうね。

閑話休題。背中のP37バックパックも新資料でディテールがわかったのでやり直し。

P37というのは英軍の装備です。鹵獲したものを使ってたわけですね。止め具のベロの金属板の形状がちと違うのでこれまた要修正です。金具も真鍮線で作り直そうかなと思ってます。雑嚢の縫い目や布地の表現もやり直しました。

縫い目のやり直しは大体目処が付いたので、さらに進めます。九四式拳銃弾帯の拳銃嚢からチラッと見える九四式拳銃を再現しました。まあグリップ底面部だけですが。

これも以前ほぼできてたんですけど、やり直しました。

この弾帯の拳銃嚢は、通常型と形状が違います。これは通常型のレプリカ。蓋、止め具などなど全て別物です。

拳銃弾帯のは、どうも蓋の後ろから拳銃のグリップがチラッと見えるようにも思うのでそうしたわけです(実際はどうなのかは不明。現存品ってあるのかな、、)

とはいえ、腕を付けるとほぼ隠れて見えなくなってしまうのでした。

けどまあ、こういう作業は楽しいですし、まあいいか、と。

銃剣差もディテールをやり直しました。

銃剣本体は一〇〇式に着剣した状態にするので後は鞘を付けるだけです。

しかしこちらも腕でほとんど見えなくなります。

さらにここ(バックパックと腕の間)には吸着爆雷を付けるつもりなので恐らくほぼ見えなくなるでしょう。でもまあいいか、という(こればっか)

一〇〇式の弾倉嚢のサスペンダーと金具は再開前に追加してました。金具は二式弾帯のを参考に真鍮線で製作。真ん中の雑嚢のベルトや先の銃剣差の金具も同様。

こういうところで異素材の金属を使うとアクセントになってくれますね。リアルにも見えます(と思う)。で、P37の金具だけエポパテになっちゃうので、作りなおそうと思ってるわけです。さらにそうすると装備のスナップボタンも金属にしたいなあ、、とか思い出すわけです。ボタンは、うーんどうしよう、、。さらに完成が遠のくしなあ、、。

というわけで、進んだような進んでないような感じです。ほんともうちょっとで塗装に入れるところだと思うのですが、それは4年前も思ってたしなあ、、。今年中には完成させたい、、、と書こうとしたら4年前も同じようなこと書いてました。わはは。しかもまだ2月だし、、。

しかし今度こそマジで今年中には完成させたいですね。さすがにもうこれ以上放置するのは偲びないですからね。

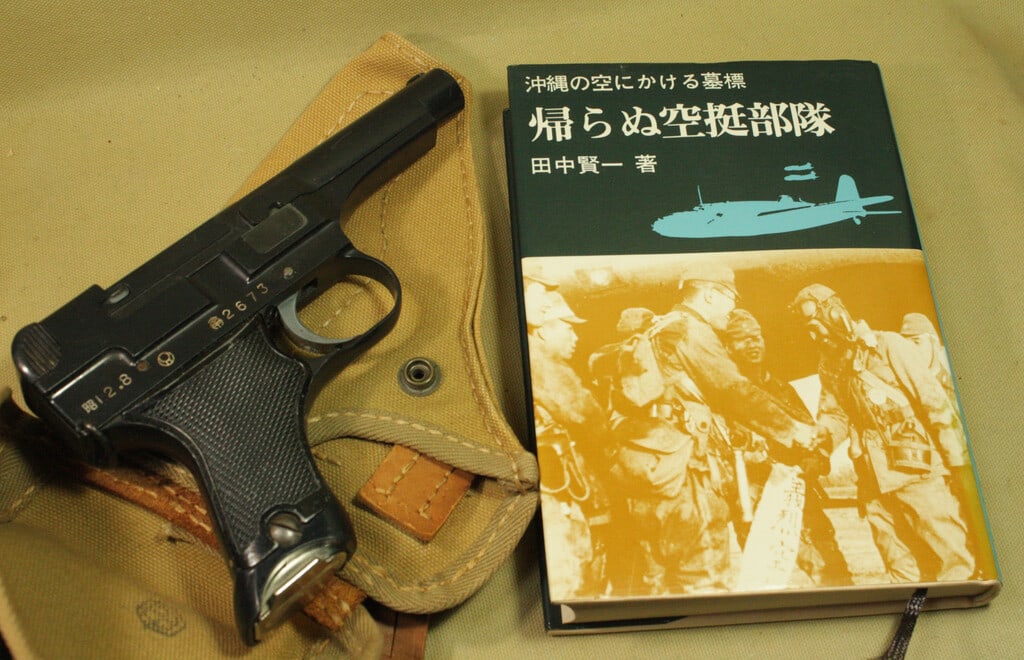

で、偶然というかなんといいますか、再開した頃に義烈空挺隊のノンフィクション「帰らぬ空挺部隊」(田中賢一著・原書房)をやっと入手することができました。

義烈空挺隊について知るには最適な一冊です。しかしこの本、なかなか出てこないんですよ。そして絶版でかつ人気があるのか出てもすぐ売れてしまいますし、基本的にちと高値です。なので入手が難しかったのです。

今回、この本を探すつもりじゃなくて別のことでネットをうろうろしてたらほんとたまたま売りに出てるのを知って、値がはりましたけど躊躇せず買いました。いやー、よかった、、。

義烈空挺隊についてはもっともっと知られて欲しいのですが、いかんせんまとまった資料がほぼないのです。「丸」などで単発的に紹介されることはありますが、同隊のみを1冊にまとめた商業ベースの本はこれしかないはず(「その4」で紹介した「義烈空挺隊の晴姿」は自費出版)。そして内容的には最高のものです(そもそも著者の田中氏は陸軍挺進連隊(空挺隊)の将校で、戦後は陸自空挺団の創設に係わったプロ中のプロ。最高にならないはずがない)。部隊の創設の経緯から過酷な訓練の様子、そして出撃・散華までを活写しています。渦中にいた田中氏でなければ表現できないであろう、熱くそして隊員への温かい眼差しが溢れる文章でまとめられた、素晴らしい戦記本のひとつです。

しかし、残念ながらこの本は絶版です。彼らの軌跡をより広く知られるためにも新装版なり文庫化なりされてほしいなあと切に思います。そもそも今までずっと絶版のままなのかが不思議です、、。

興味のある方は機会があればぜひお読み下さい。入手難ですが、各図書館に収蔵されているはずなので読むことはできると思います。私も地元の図書館にはなかったのですが燐県に収蔵されてて、取り寄せてもらって読みましたから。

というわけでお終いです。この本を再読しながら少しずつでも進めていきたいと思ってます。「その6」はいつになるか分かりませんが、可能な限り中断させず続けたいですね。

それでは。

過去のエントリーはこちらからどうぞ。

第1回↓

第2回↓

第3回↓

第4回↓