というわけで三式中戦車の最終回です。前回の予告どおり今回は小物の製作について紹介します。

座布団はタミヤエポパテ(速硬化型)です。破れて中身の綿が出た様子にしています。

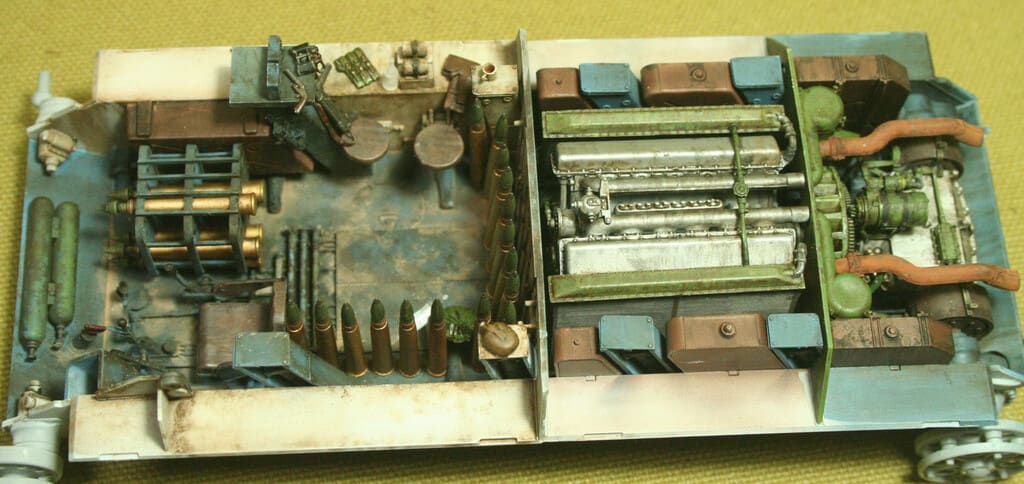

この写真の塗装はラッカーのあと油彩でウオッシングしたくらいの状態。その後、周りになじむようにピグメントなどで汚しています。

これが塗装前の状態。座布団型にしてから2-3時間待って、ちょっと硬化が始まったころあいで中身をつついて綿を表現。

このころあいを見極めるのがなかなか難しいのですが、一時だけ「ごっつええ感じ」になるタイミングがあります。エポパテは練った直後はふにゃふにゃで何も造型できないのですが、この時はほんと細かいディテールが付けやすいです。布の表現とかも先に薄くしておいて、この頃にいじると畳んだり破れた状態に簡単にできます。

どこかのメーカーさんが、最初からこの状態の「ごっつええ感じパテ」を開発・発売したらメチャ売れると思うん、、、いや、欲しがる人間が少ないから無理か、、(笑)。

柱時計は杉の薄い板で。茶碗はエポパテ。時計の上のは割れたガラス瓶のつもり。これは透明プラ版を木の棒などにヒートプレスして、ナイフで割れたようにしてます。

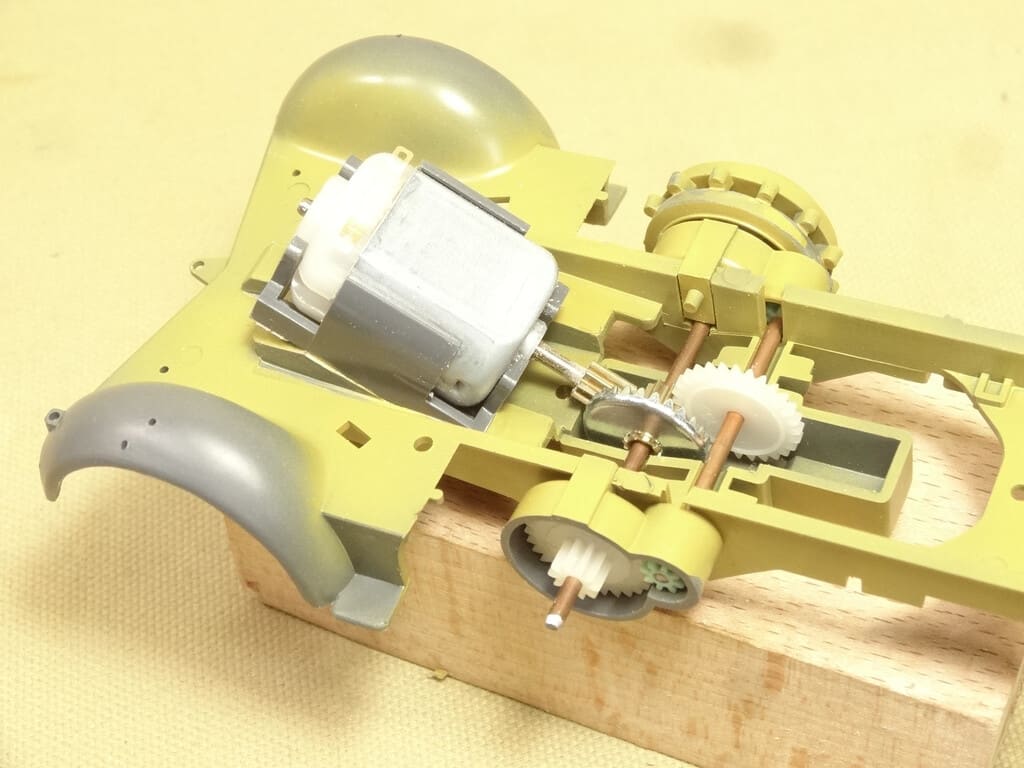

茶碗などの食器類は、エポパテを楊枝に付けて固め、その楊枝をモーターツールで旋盤みたいにして加工します。慣れるとスルスルと綺麗な円形に削れるので楽しいです。右がパテを楊枝に付けたところ。左がモーターツールに装着した状態。

モーターツールの先端のは、ピンバイス用のアダプター。これ、100均で売ってたんですよ。びっくりしました。でも買ったのは何年も前で今もあるかどうかは不明です。ずっとこういうの欲しかったので嬉しかったですねえ。

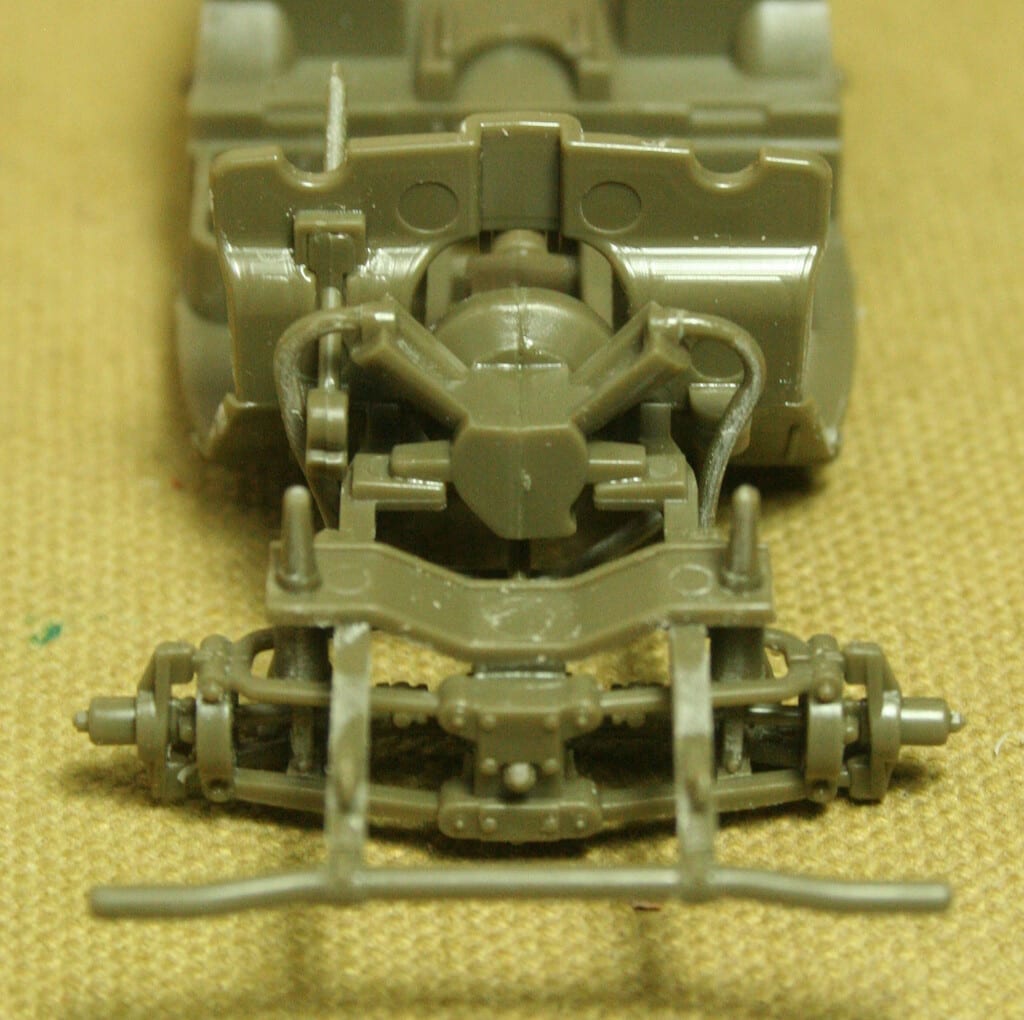

最初は目の粗いペーパーで大まかな形を出します。写真は適当なブロックに150番を貼り付けたものです。

このときは遠慮なくガンガンいってしまいます。

次は400番で表面をならします。

下の縁の細かいところはデザインナイフを当てて削り出します。慣れてくるとこのまま楊枝から切断できるようになります。でもポロッと落として行方不明になることもあります(笑)

これ、ご覧の通りとても危険なので、作業時は眼鏡着用が必須です。真似するとき(そういう人がいるとは思えんが、、)は気をつけて下さいね、ほんと。

内側の凹みは球状のビットで掘りこみます。これはアダプターに付けた状態でやってます。切り離してからではとても難しいです。というわけで完成。ご覧の通り、まあそれらしいものができます。

作業自体もなれると簡単ですし、何より工作法的に円形のものが綺麗に削り出せるのがいいです。欠点としては、同形のものが量産しにくいのと、作業自体が面白いので自己目的化しがちなところ(笑)あと、下にあるのは複製した畳です。

こちらは柱時計の塗装前の状態。文字盤はエポパテです。杉はサクサクと削れて、とても加工しやすいです。接着は瞬着です。

文字盤や扉のガラスは透明プラ板です。

本体の塗装はバーントアンバーをエナメルシンナーで薄めたもの。文字盤はラッカー。数字は手描きです。

杉は、木なので木に見えます(当たり前)。プラで作ると、色を同じにしてもなんとなく質感が違うんですよね。表面の繊維のごく微妙な凸凹が影響してるのかな?と。

これはうちにある時計。代々松本家に伝わるものです(壊れてるけど)。

形はちょいと違いますが、全体の構成などはこれを参考にしたわけです。

松本家に伝わってる、というのはもちろん冗談です(笑) 私が子供の頃、実家の以前の実家(ややこしい)が近所に空き家としてまだありまして、そこから外してきたのです。空き家といってももうボロボロで住めないような状態でした。今から思うと激シブでしたねえ、、。昭和期の日本家屋で、二階は天井板がなく梁がむき出しになってるアレでしたから。私はそこに住んだことはありません。父親が子供の頃の実家ですね。

家の中には古い道具や家具がまだ置きっぱなしになってて、祖母が何かの用事で家を開けるときついてって、あれこれ観察検分していた記憶があります。この時計もずっと気になってて、ある日父親に「自分にもらえないか」と頼んだのでした。不要品だったのでもちろんOKで、外してもらって自室に掛けて悦にいっていたのでした。小3くらいの頃です。今から考えると変な子供ですねえ(笑)まあでもその頃から趣味嗜好は変わってないという。「モーゼルが一番カッコイイピストルだ!」とか同級生に訴えてましたからね。あれからウン十年、、、全く同じだ、、、、アホですね(笑)

ちなみに、時計を自室に持ち帰って油を機械部に差したところ、きちんと動きました。「ボーン、ボーン」といい音で時間を知らせてくれたときはなんか感動しましたね。音がなる直前、機械部が「ジー、ガッシャンカリカリカリ、、」と鐘を鳴らす準備をさせるのもよかった。鐘のなる前に時間がわかっちゃうという(笑)でも、今はもう動かなくなってしまいました。直るなら直したいんですけどねえ、、。

で、その後その家は土地ともども処分されてしまいました。時計のほか古道具はちょっとだけ持ち出しましたが、家具などは多分家ごと解体されたはず(そのときは学生で家にいなかったので見てない)。父親らの子供の頃の漫画とか結構綺麗な状態であったので(「零戦レッド」があったのは覚えてます)、持ち出しといたらよかった。で、今でも、古い家独特の雰囲気や匂い(あれなんなんでしょうね?壁土とかのですかねえ)など、その辺の記憶は今でも強く残っていて、例えばこういう情景を作るときに役立っているような気がしないこともないです。

何でもそうですけど、実際に見てみる触れてみるって大事ですよね。その時は「ふーん」という感じでも、後々何かの糧になっているような気がします。模型を作ったり絵を描いたりしてると、ふとそのときの「実感」みたいなものが手助けしてくれるときがあるような。なので機会があったらいろいろ経験体験しとくのは損じゃないよな、と。まあでも南極でペンギンと滑りっこして遊ぶとかヒマラヤで雪男と若い頃のバイト苦労話でマウントし合うとか、できないことの方が無数にあるので、出来る範囲で、ということですが。と出不精な私が書いても説得力ないなあ、、(笑)

でも例えば、バンジージャンプでもスカイダイビングでも1回してみたら、空挺部隊の兵士の気持ちがほんのちょっとでもわかるんじゃないかと思うんですよ。いや、もちろん私は絶対やりませんけどね。でも、ジェットコースターの高いところからグワーッと落ちるときのあの感じは、急降下爆撃機の乗員のアレに近いんじゃないかと思ったりもするんですよ(アホか)。で、九九艦爆やスツーカの後部席の乗員は後ろ向きで急降下するわけで、後ろ向きでジェットコースターに乗ったことを考えると(そういうのもあるかもですが、乗ったことない、っていうかあったとて絶対乗りたくない)ゾッとしますよねえ、、。あ、でも後席も急降下のときは前を向いて座るのかなあ?(九九の後席は前後に回せる)この辺もよくわかんないです。

とまあ、長々と余談を書きました。すいませんほんと。それにしても私は余談が多いですね。しかし私は余談で成り立っているといっても過言ではありません。それくらいの自覚はあります。これからは余談男爵、、、いや、余談爵と呼んでください(あー、しょーもな、、。しかもまた余談だし、、、)。

で、まあ要するに「経験って糧になるよね」ということが言いたかったわけです(ほんとか)。

ほんとに閑話休題。フィギュアは、ヘッド部はエポパテでスクラッチ。胴体はミニアートの日本戦車兵セットのを切り張りしてます。

時期的にもう古参は少なくなってて、戦車長もかなり若い方がそれっぽいかな?とそういうつもりで造型しました。戦争って長期間になってかつ負けが込んでくると、兵士はどんどん若くなるか年寄りになるか、ですからね。当たり前なんですけど。そういう要素も模型の表現ポイントになりますね。まあ、悲しいポイントなんですけど、、。

これが大体できたところ。鼻がちと大きいので、完成よりちょっと前かも。戦車帽やゴーグルもエポパテで作ってます。ヘッドを作る場合は、小物を無理に流用するよりは一緒に作っちゃったほうが手っ取り早い気がします。流用するとアンバランスになったりしますからね。

マフラーを巻いてるのは首の造型が面倒臭かったから、、ではなく(ほんとか)、アクセントとして明るい色を塗りたかったからです。

これは基本塗装が大体終わったところ。顔だけ油彩です。その他はラッカー。

油彩は慣れるとほんと塗りやすいですね。顔の塗装はもちろん今でも難しいと感じてはいますが、油彩にしてからちょっとなんかより分かってきた気がします。あとさっきからずっと私の指汚いですね。すいません。

改めて見ると、体のシルエットがちょっと変です。肩の辺りが不自然。左肩をもう少し上にして体をもうすこし傾けるとよかったような。

まあでもいつものことですが、フィギュアを作ってるときは「これでいい」って思っちゃうんですよね。後から見て「あー、変だなあ」と思うという繰り返しです。この辺はもう精進あるのみですねえ、、。

小物に戻ります。畳の上の眼鏡はリード線で作りました。わかりますかね?

前回も書きましたが、こういう人と密接した道具って放置されてると悲しくなりますね、、。でも、作って置いちゃうわけです、、、。

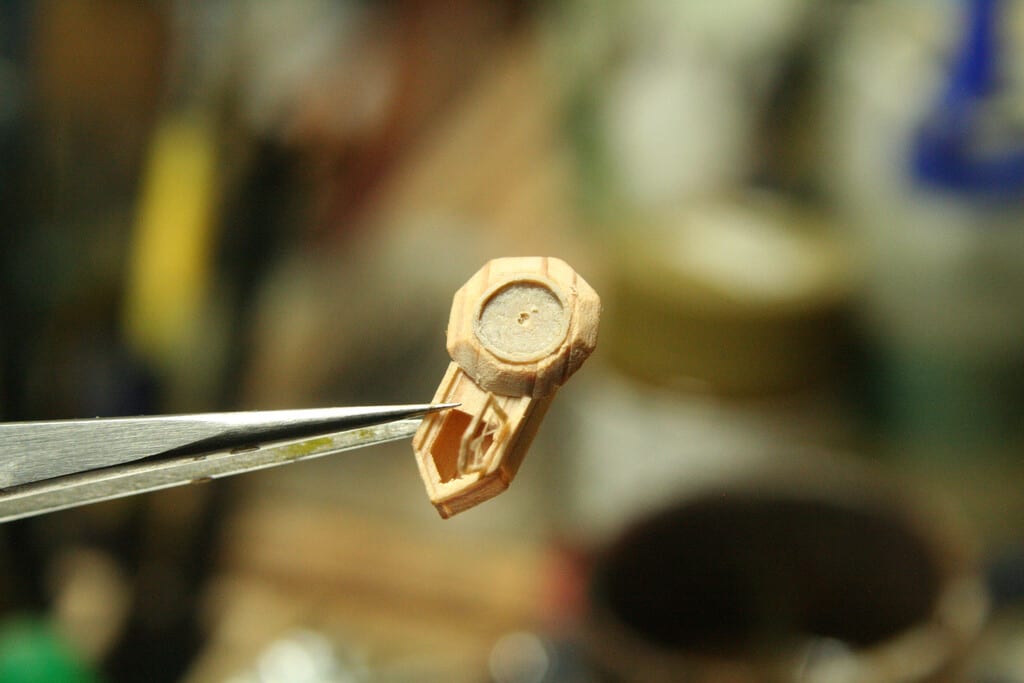

眼鏡の作り方はこんな感じ。リード線を、適当な金属棒にくるくる巻いて、リングになるよう切り取ります。金属線の直径がリング径となるわけです。35だと1-1.5ミリくらいが妥当と思います。ピンバイスのキリの根元を使うと、直径の目安になるので便利ですね。

当全、金属線の断面を変えることでリングの形状も変わります。ナス型とかもできるわけですね。でもまあ、私は作風的(笑)に昔ながらの丸型ばかりです。

できたリングをヘッドに付けます。ブリッジ、つるも付けます。瞬着を使います。

つるの耳に掛ける部分は、製作するフィギュアによって変わります。例えばヘルメットを被せる場合だと、写真のようにR部を作らなくとも大体あごのストラップで誤魔化せます。

レンズは、木工ボンドで表現。楊枝の先にボンドを付けて、表面張力の要領でジワーッとリングの縁から延ばしてやると、リングの周囲のみに薄く張り付いてくれます。

難しいようですが、慣れると簡単にできます。しかもリアルです。レンズの表現は透明プラ板でもできるのですが、そっちの方が難しいですね。丸く切りとって、かつリングを造型するのはかなり難易度が高いかなと。

これが今回の情景に使った眼鏡。レンズを入れる前ですね。

瞬着は点と点で付いているだけですので、強度はゼロに近いです。なので組み立て塗装はメチャ疲れます。ベースに固定したときはホッとしましたね(笑)

とても小さいものですが、現物を見るとレンズがキラッとしますので、フィギュアのいいアクセントとなります。これは以前紹介した三式長砲身型のジオラマのフィギュア。

そのつもりで見るとちょっとキラッとしてるでしょ?フレームを自作せずとも、眼鏡はエッチングパーツでもあるのでその際はレンズの表現だけでも挑戦してみてください。できたら「やたっ!」って嬉しくなりますよ(笑)

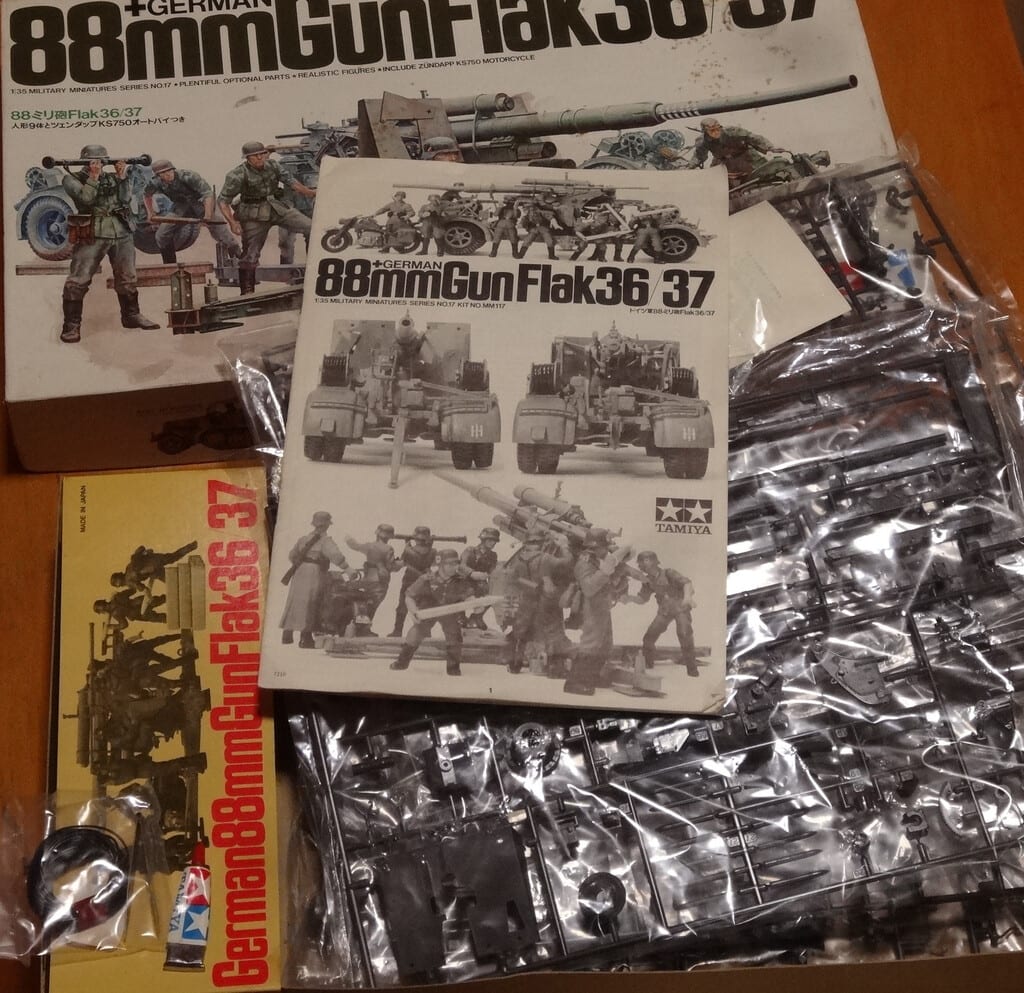

自転車は、前回書いたようにタミヤのドイツ自転車セット(正確にはドイツ歩兵自転車行軍セット)のを、市販エッチングでディテールアップし、かつ和風に改造したものです。

和風にするポイントとしては、前輪のブレーキレバーとブレーキ、ベル、スタンドの追加ですね。あとダイナモも自作してます。エッチングパーツのメーカーは失念しました。先日ボイジャーモデルの組み立て説明書が出てきたのですが、この自転車に使ったのはパーツ構成的にボイジャーではないようです。和風自転車はこれまで3つくらい作って、何社かのを使ったんですよ。はっきりしなくてすいません。

なんであれ、自転車のスポーク表現はエッチングがベストですね。結構難易度は高いのですが、できたらこれまた「よしゃっ!」となります(笑)

自転車の塗装が大体終わって、車体に括りつけたところ。自転車の塗装はクレオスのミディアムブルー。この色、好きなんですよ。

地面や残骸は塗装前です。それぞれの素材の違いがわかるかと。白い板は紙粘土製の瓦です。四角に組んだ木片は壊れた障子(のつもり)。枠に紙を張ってます。それぞれこれまた以前の日本家屋のジオラマの余り。

建物の解体現場やゴミ捨て場など、こういうところってとにかく多種多様なものが入り混じっているカオスですから、可能な限りしつこく細かくしてやると雰囲気が出るんじゃないかと思います。

というわけでお終いです。キットを買ってから20年の歳月をかけ、ついに完結です。感動です(お前だけな)。ほんと長々と書いてしまいました。

あ、でももうちょっと書きます(ええっ!)。

この作品のキットは、初版なんです。前回書いたように三式はとても好きな戦車なので、20年ほど前、開発中のニュースがアナウンスされたときはマジで嬉しかったですね。確かアーマーモデリング誌で知ったと思います。そのちょっと前、同誌でフルスクラッチのスゲー三式が紹介されました。実に素晴らしい作品だったので、覚えてる方も多いんじゃないでしょうか。三式は模型の立体としてみると想像以上にカッコいいんだということがよくわかり、キットが欲しいなあという気持ちがさらに強まっていたのでした。

キットはそんなときに発売されたので、当然すぐ買ったわけです。全体の雰囲気といいディテールといい大満足のキットでした。速攻で作りました。でも「その1」で書いたように、あまり出来栄えが気に入らず(これは私が悪い)、なんだかんだで破損、放置し、十何年も後に今回のように再生したわけです。

で、再生後これを中四国AFVの会に出品しました。でも残念ながら賞は何もいただけなかったのでした。「ちぇー」と思ったのですが、これは当然仕方がない。その後のある日、AM誌のS編集長(当時)に用件があって(この三式とは無関係の、ほんと事務的なこと)電話をしました。で、電話を切ったときにはなぜかこの三式が誌面に載ることになってたのでした(笑)

もし何か賞をもらってたら作例として出すことはできないので、泣く泣く断るしかなかったわけで(誌面掲載前の作例をコンテストに出して賞をもらった、と思われる可能性がありますからね。それはまずいです)。無冠だから良かったんですね。塞翁が馬だなあ、と、、。

だからなんなんだ、って話なんですけど(笑)経緯を思い起こすととても不思議な気がするんですよね。20年前、発売直後に喜々としてキットを買って作って、でもできたはいいけど一時は廃棄寸前までいって、でも再生して、そしてそれが模型誌に載って多くの人の目に触れて、さらにブログでこうやって完成形を世界中に(見てる人がいるいないは別にして)お披露目することになるとは、、。なんか凄いキット人生です。もし捨ててたら、このキットにほんとに悪いことをしたことになっちゃったかもな、と思うとゾッとします。いやほんとよかった、、。皆さん、プラモは大切にしましょうね。メーカーさんも一生懸命作ってくれてるわけですからね。って、普段キットを切り刻んでるお前が言うな!って感じですが(笑)、まあ、気持ちの上では、ということですね。

というわけで、そんなこんなもあって、この作品はいろいろと思い出のこもった1作となったのでした。いやー、長かったなあ!!減価償却しまくりですねえ。このキット3800円でしたよ。それで20年も楽しんでしまいました(笑)あー、すっきりした!でも三式は好きなのでまた作りたいですね。次作るとしたらどういうのにしようかな。ハッチ全開・車内再現の整備中とかいいなあ、、(言うだけ番長)

それでは。