パソコンのスキルアップをしたい方はここをクリックしてね!

「百聞は一見にしかず」ということわざがある。何度くり返し聞いても、一度でも実際に見ることには及ばない。自分の目で確かめてみるべきだという教えである。

写真は実際に起きたことの瞬間を切り取ったものである。そこには目を疑うような事実がある。以下の10枚の写真は、思わず二度見してしまうほどに決定的な瞬間をとらえたものである。

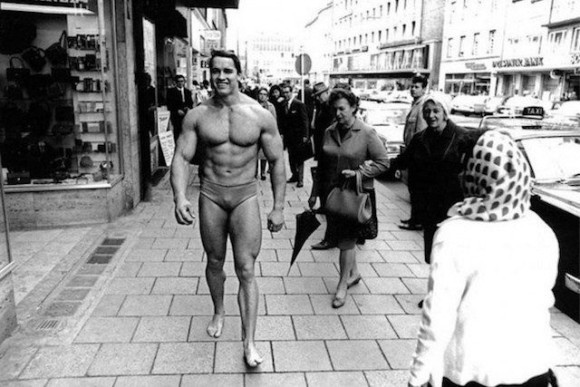

ドイツ、ミュンヘンで撮影された写真には、パンツ一丁で通りを歩くシュワルツェネッガーの姿が写っている。すぐ側にはスカーフを身につけたご婦人たちがいる。当時、いや今でさえこんな場面は滅多にあるものではない。

撮影時のシュワルツェネッガーは20歳で、その見事な肉体を見れば、苦情を訴えた人はあまりいなかったかもしれない。

当時の彼は、ミスターユニバースなど、すでにいくつかボディビルディングの大会で優勝している。この頃のトレーニング時間は1日6時間で、それ以外にもビジネススクールに通い、自身のジムもオープンしていた。写真はジムの宣伝のために撮影されたものだ。

映画史を象徴するかのようなこの瞬間は1954年の『七年目の浮気』の撮影の際にとられた。ニューヨーク、レキシントン街52丁目で午前1時から3時間かけて14枚が撮影された。

しかしスカートが風でまくれ上がるたびに100人のカメラマンと4,000人の見物人が”反応”してしまったため、カリフォルニアで撮影し直すことになった。公平を期すため、彼女が下着を2枚重ねて履いていたことは指摘しておこう。

この撮影風景を見て、夫であった野球選手のジョー・ディマジオは激怒。彼女は2週間後に離婚を発表した。このときモンローが着ていた白いドレスは、1971年にデビー・レイノルズと女性実業家が200ドルで購入。2011年に460万ドル(約4億6,000万円)で売却された。

グアテマラシティの街中に突如出現した陥没穴。完全な円筒形で人工的なものにも見えるが、意図的に作ったものではない。

ある地質学者によると、幅18メートル、深さ100メートルのシンクホールはどうやら水道管から水が漏れ、それが土壌を浸食したことが原因で作られたようだ。水で土壌が弱ったところに、巨大台風が直撃し一気に崩壊したということである。

また土壌自体にも問題があった。グアテマラシティは火山帯にあり、土壌は軽石(穴だらけの火山物質)で形成されている。

十分長い時間が経過していれば頑丈な岩石に変わるのであるが、街はそうなる前に建設されてしまっていた。面白いのは、この現象にきちんとした名称がないことだ。実はシンクホールとは完全な自然現象を指すものであるが、このケースでは部分的に人為的な要素が混ざっており、別物なのである。

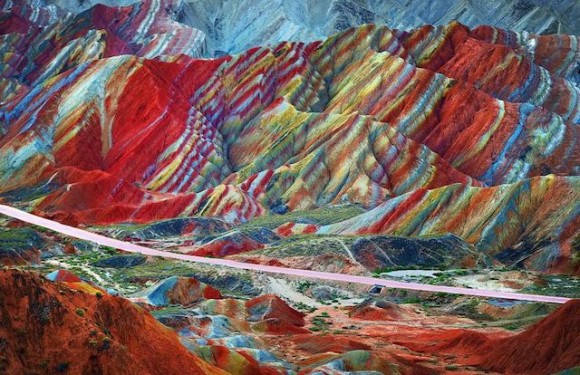

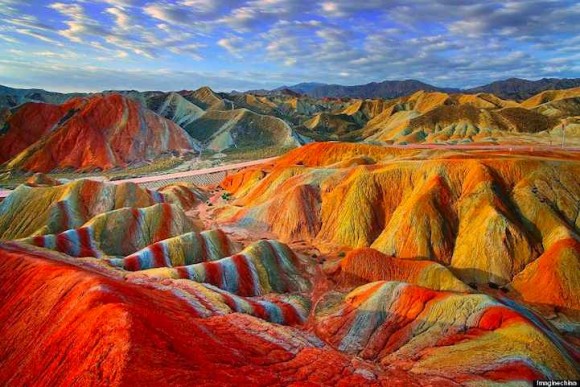

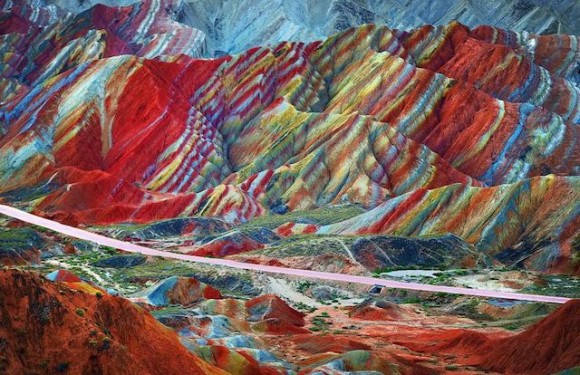

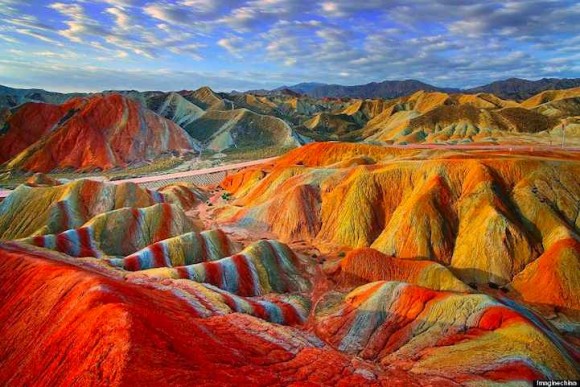

張掖丹霞国家地質公園は地質活動の奇跡によって宝石のような姿をしている。色彩豊かな地層は地球の歴史を今に伝えるものだ。

石や鉱物の層の上に層が蓄積し、およそ5,000万年にインドがアジアに衝突。100年で8メートルの速さで上に押し上げ、ヒマラヤ山脈やこの山を作り上げた。それぞれの色は異なる時代を示している。

虹色の山が地図に載ったのは1930年代のことだが、人気が出たのはユネスコの世界遺産に登録されてからだ。アメリカやペルーなど、世界の他の地域にも似たような場所が存在するが、これほどまで印象的な虹色が現れているのはここだけである。

シルエットしか見えない木々とはっきりとした色彩のコントラストは、シュルレアリズム絵画のようだ。

しかし、これは写真家フランス・ランティングがナミビアで撮影したもの。早朝に地平線から太陽が昇り始め、背景にある黄金の砂丘が照らされる場面だ。前景にある荒野はまだ闇に覆われており、空の青さをあわく反射する。

ナウクルフト国立公園はアフリカ最大の自然保護区で、ナミビアのランドマークでもある。砂丘はビッグダディと呼ばれ、高さ325メートルもある。それでもナミブ砂漠にはもっと大きな砂丘が存在する。

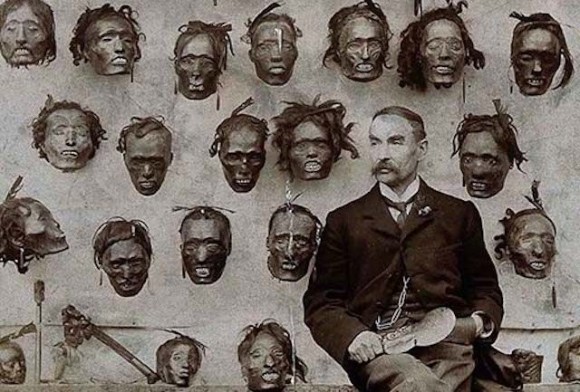

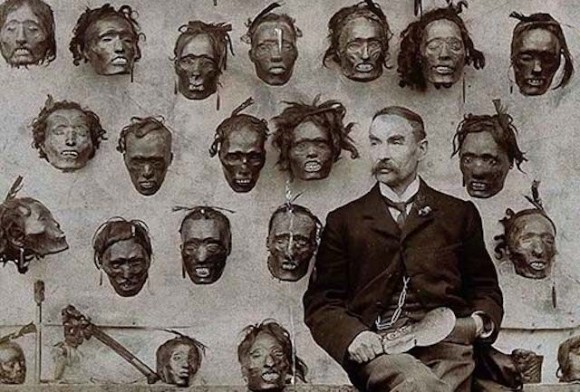

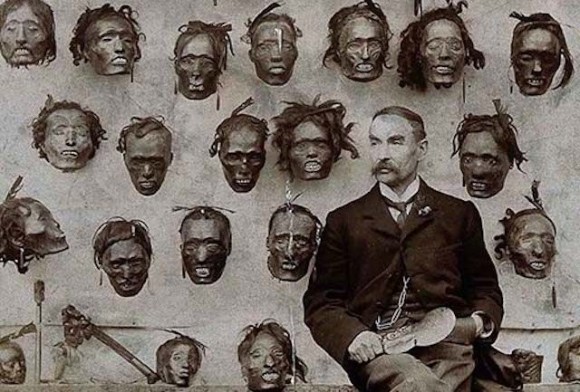

こちらはモコモカイという刺青を入れたマオリ族の干し首である。一緒に写っている男性は、ホレイショ・ゴードン・ロブリー少将。

マオリ戦争時、現地に滞在していたイギリスの将校で、モコモカイのコレクターであった。戦争後、この伝統は廃れたが、ヨーロッパ人入植以前は社会的地位の高さを示すものだった。顔の刺青は祖先との繋がりを象徴する。

イラストレーターでもあったロブリーは『マオリ族の刺青(Maori Tatooing)』という本を出版。ニュージーランド滞在中にモコモカイを収集し、後にニュージーランドに1,000ポンドで返還しようとするが、これは拒否された。

干し首は、煮沸・蒸気処理・燻る・乾燥・防腐処理という過程を経て作られる。通常は家族が保管し、儀式などで利用する。また戦では敵の首長の干し首を戦利品として獲得し、部族間同士で和平の証として交換されることもあった。

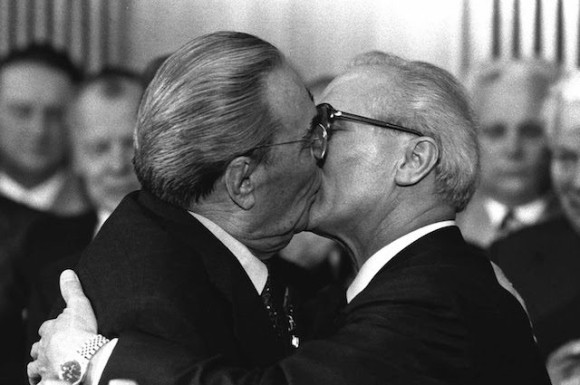

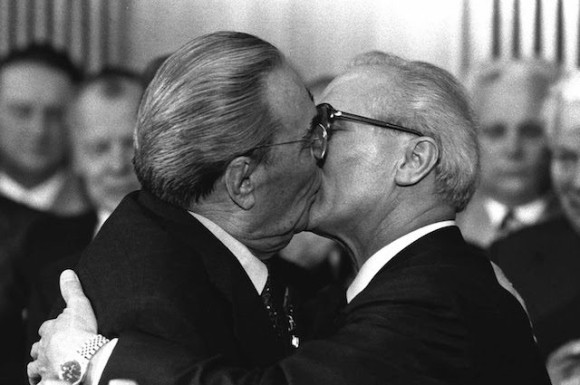

これは冷戦時代にとられた首脳同士のキスシーンだ。左の男性はソ連の最高指導者レオニード・ブレジネフ、右の男性は東ドイツのエーリッヒ・ホーネッカー書記長である。

ドイツ民主共和国の建国30周年を記念する式典で撮影されたものだ。これは”社会主義者の兄弟のキス(socialist fraternal kiss)”と呼ばれるもので、旧共産圏においては指導者同士の儀礼的な挨拶であった。家族や友人同士で頬にキスをする東欧の伝統が由来で、正教会のイースターの接吻とも関連がある。

したがって、それほど突飛な行動ではないのであるが、情熱的にがっちりと唇を重ねる両者の姿は衝撃的である。1989年にベルリンの壁が崩壊すると、芸術家のドミトリ・ブルーベリがこれを題材に作品を作成。作品は現在もベルリンのギャラリーに存在する。

第一次世界大戦中に撮影されたこのイギリス兵の姿は戦争の真実を物語っている。彼は当時シェルショックと呼ばれたPTSDを患っている。

大量の重火器が導入された当時、勇気・ヒロイズムといったものには意味がなくなった。空からは常に死が降り注ぎ、それに抵抗する術はない。

アダム・ホックシールドは「早い話、最も従順な兵士ですら、銃弾が雨あられのように降り注ぎ、それに反撃することもできなければ、すぐに自制心を失ってしまう」と記している。

シェルショックになると、疲労・混乱・震え・悪夢・聴覚や視覚の障害・ヒステリー性麻痺といった様々な症状が現れる。しかし大戦中、この精神疾患は認識されておらず、大勢の患者が臆病者と謗られ、任務放棄のかどで処罰を受けた。

70年代や80年代のニューヨークの地下鉄は安全な場所ではなかった。強盗やスリなどの犯罪行為が蔓延し、通勤する人々を危険に晒していた。

警察もお手上げで、ニューヨーク市民は自らの力でどうにかしなければならなくなった。ガーディアンエンジェルスは近隣地域の治安問題に対応するために集まった若い男性のグループだ。

500人ほどのメンバーは赤いベレー帽に、グループのマーク入りの革のジャケットや白いTシャツを着込んでいる。彼らだけで頻発する犯罪全てに対処できるわけではないが、深夜に地下鉄を利用する人々にとってその姿は頼もしく映ったことだろう。

この写真を撮影したブルース・デビッドソンは、当時の地下鉄の雰囲気について次のように述べている。

アメリカ第41代副大統領ネルソン・ロックフェラーが抗議者に対して中指を立てている。ちょうど選挙のキャンペーン中、ニューヨーク州立大学の学生から中指を立てられ、同じように応じた。

この”政治的な成熟性”のジェスチャーは、メディアや大衆から好意的に受け止められることはなく、ロックフェラー流敬礼(Rockefeller Salute)と呼ばれるようになる。映画やフィクション作品にはよく登場する中指立てだが、アメリカで実際にやると大問題となるのだ。

ニューヨーク州知事時代、彼は常に攻撃に晒された。共和党の仲間からは彼がリベラルすぎると批判され、民主党からは共和党員であることで批判された。当時、リベラルな共和党員は”共和党ロックフェラー派”と呼ばれるほどだった。

via:10 Photographs That’ll Make You Look Twice

☆二度見するほどでもないで!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

「百聞は一見にしかず」ということわざがある。何度くり返し聞いても、一度でも実際に見ることには及ばない。自分の目で確かめてみるべきだという教えである。

写真は実際に起きたことの瞬間を切り取ったものである。そこには目を疑うような事実がある。以下の10枚の写真は、思わず二度見してしまうほどに決定的な瞬間をとらえたものである。

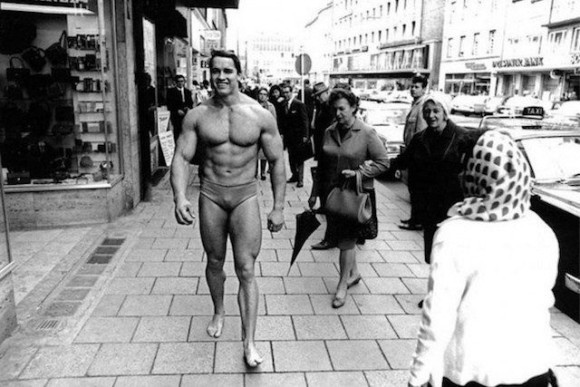

10. ミュンヘンを歩くアーノルド・シュワルツェネッガー(1967年)

ドイツ、ミュンヘンで撮影された写真には、パンツ一丁で通りを歩くシュワルツェネッガーの姿が写っている。すぐ側にはスカーフを身につけたご婦人たちがいる。当時、いや今でさえこんな場面は滅多にあるものではない。

撮影時のシュワルツェネッガーは20歳で、その見事な肉体を見れば、苦情を訴えた人はあまりいなかったかもしれない。

当時の彼は、ミスターユニバースなど、すでにいくつかボディビルディングの大会で優勝している。この頃のトレーニング時間は1日6時間で、それ以外にもビジネススクールに通い、自身のジムもオープンしていた。写真はジムの宣伝のために撮影されたものだ。

9. 白いドレス姿のマリリン・モンロー(1954年)

映画史を象徴するかのようなこの瞬間は1954年の『七年目の浮気』の撮影の際にとられた。ニューヨーク、レキシントン街52丁目で午前1時から3時間かけて14枚が撮影された。

しかしスカートが風でまくれ上がるたびに100人のカメラマンと4,000人の見物人が”反応”してしまったため、カリフォルニアで撮影し直すことになった。公平を期すため、彼女が下着を2枚重ねて履いていたことは指摘しておこう。

この撮影風景を見て、夫であった野球選手のジョー・ディマジオは激怒。彼女は2週間後に離婚を発表した。このときモンローが着ていた白いドレスは、1971年にデビー・レイノルズと女性実業家が200ドルで購入。2011年に460万ドル(約4億6,000万円)で売却された。

8. グアテマラの陥没穴(2010年)

グアテマラシティの街中に突如出現した陥没穴。完全な円筒形で人工的なものにも見えるが、意図的に作ったものではない。

ある地質学者によると、幅18メートル、深さ100メートルのシンクホールはどうやら水道管から水が漏れ、それが土壌を浸食したことが原因で作られたようだ。水で土壌が弱ったところに、巨大台風が直撃し一気に崩壊したということである。

また土壌自体にも問題があった。グアテマラシティは火山帯にあり、土壌は軽石(穴だらけの火山物質)で形成されている。

十分長い時間が経過していれば頑丈な岩石に変わるのであるが、街はそうなる前に建設されてしまっていた。面白いのは、この現象にきちんとした名称がないことだ。実はシンクホールとは完全な自然現象を指すものであるが、このケースでは部分的に人為的な要素が混ざっており、別物なのである。

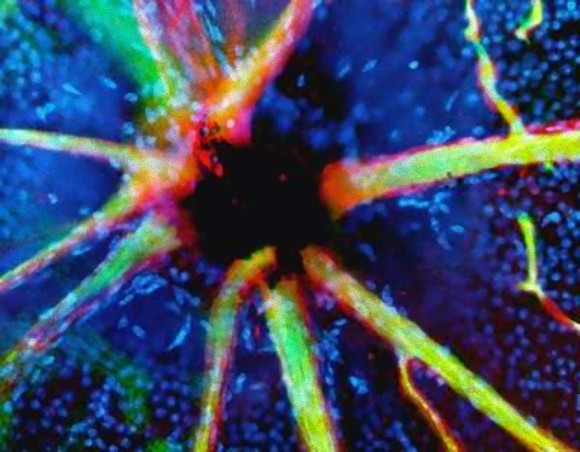

7. 中国のペンキをかけたような虹色の山

張掖丹霞国家地質公園は地質活動の奇跡によって宝石のような姿をしている。色彩豊かな地層は地球の歴史を今に伝えるものだ。

石や鉱物の層の上に層が蓄積し、およそ5,000万年にインドがアジアに衝突。100年で8メートルの速さで上に押し上げ、ヒマラヤ山脈やこの山を作り上げた。それぞれの色は異なる時代を示している。

虹色の山が地図に載ったのは1930年代のことだが、人気が出たのはユネスコの世界遺産に登録されてからだ。アメリカやペルーなど、世界の他の地域にも似たような場所が存在するが、これほどまで印象的な虹色が現れているのはここだけである。

6. 絵画にしか見えないナミビアの風景(2011年)

シルエットしか見えない木々とはっきりとした色彩のコントラストは、シュルレアリズム絵画のようだ。

しかし、これは写真家フランス・ランティングがナミビアで撮影したもの。早朝に地平線から太陽が昇り始め、背景にある黄金の砂丘が照らされる場面だ。前景にある荒野はまだ闇に覆われており、空の青さをあわく反射する。

ナウクルフト国立公園はアフリカ最大の自然保護区で、ナミビアのランドマークでもある。砂丘はビッグダディと呼ばれ、高さ325メートルもある。それでもナミブ砂漠にはもっと大きな砂丘が存在する。

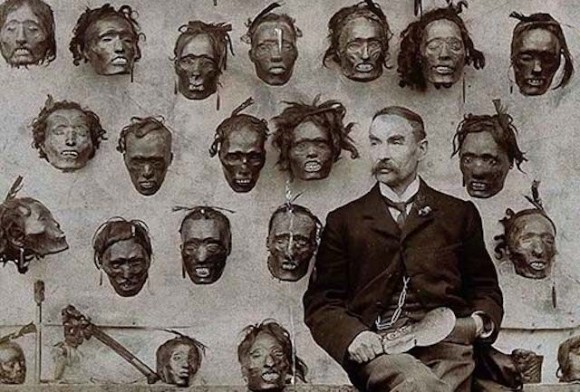

5. マオリ族の干し首(1895年)

こちらはモコモカイという刺青を入れたマオリ族の干し首である。一緒に写っている男性は、ホレイショ・ゴードン・ロブリー少将。

マオリ戦争時、現地に滞在していたイギリスの将校で、モコモカイのコレクターであった。戦争後、この伝統は廃れたが、ヨーロッパ人入植以前は社会的地位の高さを示すものだった。顔の刺青は祖先との繋がりを象徴する。

イラストレーターでもあったロブリーは『マオリ族の刺青(Maori Tatooing)』という本を出版。ニュージーランド滞在中にモコモカイを収集し、後にニュージーランドに1,000ポンドで返還しようとするが、これは拒否された。

干し首は、煮沸・蒸気処理・燻る・乾燥・防腐処理という過程を経て作られる。通常は家族が保管し、儀式などで利用する。また戦では敵の首長の干し首を戦利品として獲得し、部族間同士で和平の証として交換されることもあった。

4. 歴史的な首脳同士のキス(1979年)

これは冷戦時代にとられた首脳同士のキスシーンだ。左の男性はソ連の最高指導者レオニード・ブレジネフ、右の男性は東ドイツのエーリッヒ・ホーネッカー書記長である。

ドイツ民主共和国の建国30周年を記念する式典で撮影されたものだ。これは”社会主義者の兄弟のキス(socialist fraternal kiss)”と呼ばれるもので、旧共産圏においては指導者同士の儀礼的な挨拶であった。家族や友人同士で頬にキスをする東欧の伝統が由来で、正教会のイースターの接吻とも関連がある。

したがって、それほど突飛な行動ではないのであるが、情熱的にがっちりと唇を重ねる両者の姿は衝撃的である。1989年にベルリンの壁が崩壊すると、芸術家のドミトリ・ブルーベリがこれを題材に作品を作成。作品は現在もベルリンのギャラリーに存在する。

3. PTSDを患った兵士の目(1916年)

第一次世界大戦中に撮影されたこのイギリス兵の姿は戦争の真実を物語っている。彼は当時シェルショックと呼ばれたPTSDを患っている。

大量の重火器が導入された当時、勇気・ヒロイズムといったものには意味がなくなった。空からは常に死が降り注ぎ、それに抵抗する術はない。

アダム・ホックシールドは「早い話、最も従順な兵士ですら、銃弾が雨あられのように降り注ぎ、それに反撃することもできなければ、すぐに自制心を失ってしまう」と記している。

シェルショックになると、疲労・混乱・震え・悪夢・聴覚や視覚の障害・ヒステリー性麻痺といった様々な症状が現れる。しかし大戦中、この精神疾患は認識されておらず、大勢の患者が臆病者と謗られ、任務放棄のかどで処罰を受けた。

2. ニューヨークのガーディアンエンジェルス(1980年)

70年代や80年代のニューヨークの地下鉄は安全な場所ではなかった。強盗やスリなどの犯罪行為が蔓延し、通勤する人々を危険に晒していた。

警察もお手上げで、ニューヨーク市民は自らの力でどうにかしなければならなくなった。ガーディアンエンジェルスは近隣地域の治安問題に対応するために集まった若い男性のグループだ。

500人ほどのメンバーは赤いベレー帽に、グループのマーク入りの革のジャケットや白いTシャツを着込んでいる。彼らだけで頻発する犯罪全てに対処できるわけではないが、深夜に地下鉄を利用する人々にとってその姿は頼もしく映ったことだろう。

この写真を撮影したブルース・デビッドソンは、当時の地下鉄の雰囲気について次のように述べている。

地下鉄の階段を降り、改札を通って暗いホームに着くと、恐怖を覚えた。警戒しながら、周囲に襲いかかってくる者がいないかどうか様子を窺う。地下鉄は昼夜関係なしに危険な場所だ……ホームの乗客がこちらを見ている。私は首から高価なカメラを提げており、まるで旅行者か気が狂った人間のような気分だった

1.中指を立て... ロックフェラー流敬礼(1976年)

アメリカ第41代副大統領ネルソン・ロックフェラーが抗議者に対して中指を立てている。ちょうど選挙のキャンペーン中、ニューヨーク州立大学の学生から中指を立てられ、同じように応じた。

この”政治的な成熟性”のジェスチャーは、メディアや大衆から好意的に受け止められることはなく、ロックフェラー流敬礼(Rockefeller Salute)と呼ばれるようになる。映画やフィクション作品にはよく登場する中指立てだが、アメリカで実際にやると大問題となるのだ。

ニューヨーク州知事時代、彼は常に攻撃に晒された。共和党の仲間からは彼がリベラルすぎると批判され、民主党からは共和党員であることで批判された。当時、リベラルな共和党員は”共和党ロックフェラー派”と呼ばれるほどだった。

via:10 Photographs That’ll Make You Look Twice

☆二度見するほどでもないで!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!