おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

言語からは、ある社会の文化、生活、進化、移住パターンなど、様々なことを知ることができる。また古代人の考え方や遠い過去の時代の物語についても教えてくれる。

だが中にはまったく矛盾する事実を突きつけ、謎に包まれたまま煙に巻いてしまうようなものもある。ここでは海外サイトでまとめられていたそんな期限不明な10種の古代言語を見ていこう。

紀元前1千年紀にイタリア北東部に住んでいたとされるピケネ人の言語。南ピケネ語はよく研究されおり、オスク・ウンブリア語群に連なるイタリック語派に属するとされている。しかし北ピケネ語はそれとは大きく異なり、正確に分類することができない。

イタリアのノヴィララで発見された石碑から見つかった。エトルリア文字に似ているが、子音にはギリシャ文字を含むものがある。文法にもよく分からない点が多い。

ローマ帝国が成立する前、イタリアのトスカーナ地方に存在したエトルリア文明の言語。エトルリア文明は強大かつ洗練された文化を有しており、地中海西部では最古の主要文明である。現在知られる古代の知識は古代ローマ語から判明したものであるため、それ以前の社会は謎めいたものとして見られることがしばしばだ。

エトルリア語には他の言語には見られない特徴があり、孤立した言語と考えられることも多い。屈折した複雑な言語で、格を多用する。起源は不明であるが、ティレニア語族の一種とする説もある。

スペイン北部ならびにフランス南西部の一部に住むバスク人が話す言語。これまでの研究からは、世界のどの言語とも関連性が見出されていない。

他のイベリア語が滅んでしまった中、ローマ語以前の言語として現代まで生き残った唯一の言語である。バスク語、イベリア語、アフロ・アジア語族との関連性を示した説はいくつもあるが、いずれも一般的な支持は得られていない。現存する言語としてユニークな地位にあり、かつてイベリア半島で暮らしていた古代人の言語的多様性を伝えてくれる。

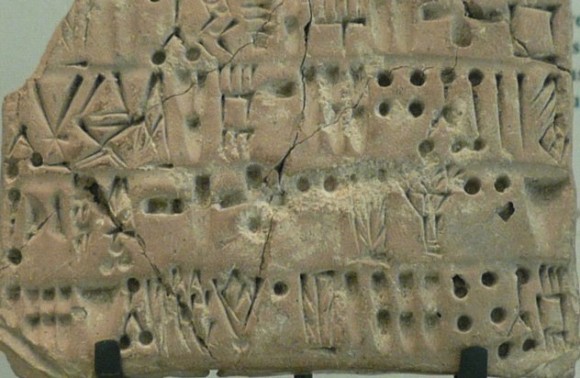

くさび形文字で有名。紀元前2千年紀にメソポタミアで話されていた。文字は表意文字、象徴、抽象図形の組み合わせで、特定の単語や音ではなく概念を表す。解読されたものもあるが、新しい説明がその後も登場しており、文法や構文についての議論は続いている。

他の古代言語と同じく、こう着語である。別個の語尾と接尾辞で単語を形成し、意味を伝える。起源は不明であり、その候補についてすら一貫した説はない。

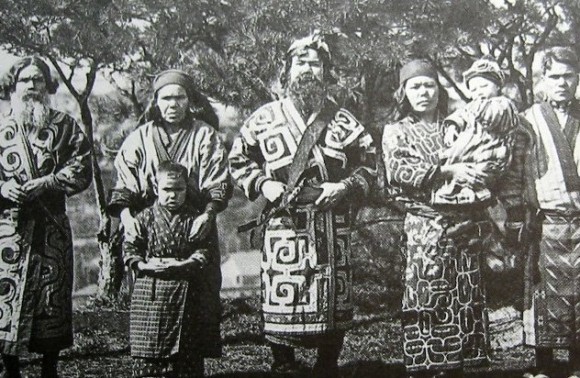

現在、北海道島や本州島北東地域やロシア極東地域等に居住するアイヌ民族(アイヌ)の言語である。

アイヌ民族は、大和民族と文化的・言語的に異なり、紀元前14,500年頃に日本に移住した縄文人の子孫と言われている。大和民族と地理的に近い位置で話され、古くから交流があったにも関わらず、日本語とそれほど共通点が見いだせない。

一方で、アイヌ民族が日本へやってきたのは西暦1200~1300年で、朝鮮半島の北渤海あたりに住んで居たことがわかっており、縄文文化とアイヌ文化は全く異なる文化であり民族的にも別種だという説もある(コメント欄より) 。

ただし、伝統的なアイヌ民族は文字で言葉を表す文化を持たなかった。そのため彼らの立場で書かれた歴史的記録がなく不明な点が多い。のちに日本語の仮名文字で記されるようになったが、本来であれば音だけで伝えられるアイヌ語を話す者は一握りしかおらず、消滅が懸念される危機に瀕する言語である。

イタリア、シチリア島にはかつてシクリ人という民族が暮らしていた。当時のシチリア島に存在した3先住民の一つで、インド・ヨーロッパ語族の言語を話していたと言われている(ただし証拠に乏しいためはっきりと結論は出されていない)。

シクリ人はイタリアのリグーリア地方あるいはラティウム地方に起源があると言われている。土着の信仰があり、多数の神々を奉じるなど独自の文化を有していたが、やがてギリシャ人によってもたらされたギリシャ文化に同化した。ギリシャ文化以前に記されたものが少なく、わずかな碑文しか残っていない。

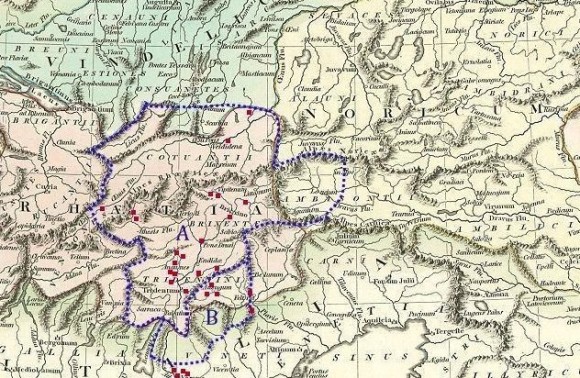

古ヨーロッパ語ともいう。ヨーロッパ南東部で発掘された出土品の印に基づく、仮説上の言語である。印は世界最初期の文字と考えられており、シュメールのくさび形文字やエジプトの象形文字より数千年も古い可能性がある。

印が発見されたのは、紀元前6,000~3,000年頃にヴィンチャ人が暮らしていた、現在のルーマニア西部のドナウ川沿いに当たる地域である。暮らしや社会については謎に包まれた文化であるが、発見された記述はいずれも短文であるため、解読されることは決してないだろう。

ヒッタイト帝国が支配した地域で話されていた、今では死語となった古代言語。フルリ語を話す部族は元々アルメニアの山岳地帯で暮らしていたが、紀元前2千年紀にメソポタミアやアナトリアに移住してきたと考えられている。アッシリアに征服される以前は、ミタンニ王国で話されていた。

他の言語と結びつけられる形で分類されてはいないが、アルノー・フルネとアラン・R・ボンバードは、著書の中でインド・ヨーロッパ語族の特徴が見受けられると主張している。

メソポタミアではシュメール語とアッカド語のほかにもエラム語が使用されていた。解読は不完全であるが、一部文法の理解が進んでいる。象形文字と表語文字を含む原始的な文字だったが、くさび形文字に取って代わられた。

こう着語で、ヨーロッパや中東で話されていた他の古代語に似た文法的要素がある。名詞、動詞、代名詞には複雑なバリエーションを持つ形態素や接尾辞が付与される。語順はSOV型(インド・ヨーロッパ語族言語には見られない特徴)であり、動詞が文末に置かれるという他の言語には見られない特徴がある。

現在のイタリア北部、オーストリア西部に当たる東アルプス地域で使用されていた。紀元前500年頃のアルプス先住民の言語。

起源については、エトルリア語やリムノス語と同じティルセニア語族とする説、インド・ヨーロッパ語族から派生したとする説など、いくつか説がある。エトルリア語の影響を受けた孤立した言語という説もあるが、真実が明らかになることはないだろう。

via:10 Ancient Languages With Unknown Origins

☆アイヌ民族ってまだおったんかいな!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

言語からは、ある社会の文化、生活、進化、移住パターンなど、様々なことを知ることができる。また古代人の考え方や遠い過去の時代の物語についても教えてくれる。

だが中にはまったく矛盾する事実を突きつけ、謎に包まれたまま煙に巻いてしまうようなものもある。ここでは海外サイトでまとめられていたそんな期限不明な10種の古代言語を見ていこう。

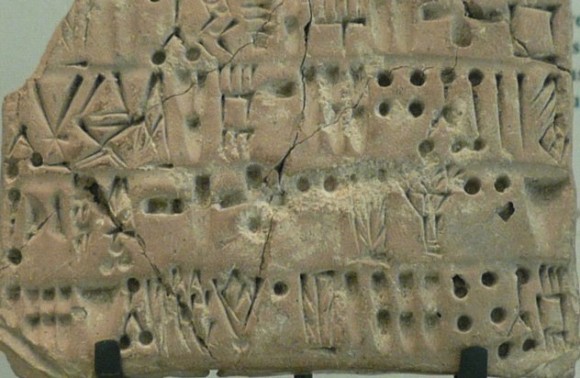

10. 北ピケネ語

image credit: Corbis

紀元前1千年紀にイタリア北東部に住んでいたとされるピケネ人の言語。南ピケネ語はよく研究されおり、オスク・ウンブリア語群に連なるイタリック語派に属するとされている。しかし北ピケネ語はそれとは大きく異なり、正確に分類することができない。

イタリアのノヴィララで発見された石碑から見つかった。エトルリア文字に似ているが、子音にはギリシャ文字を含むものがある。文法にもよく分からない点が多い。

9. エトルリア語

image credit: Wikimedia

ローマ帝国が成立する前、イタリアのトスカーナ地方に存在したエトルリア文明の言語。エトルリア文明は強大かつ洗練された文化を有しており、地中海西部では最古の主要文明である。現在知られる古代の知識は古代ローマ語から判明したものであるため、それ以前の社会は謎めいたものとして見られることがしばしばだ。

エトルリア語には他の言語には見られない特徴があり、孤立した言語と考えられることも多い。屈折した複雑な言語で、格を多用する。起源は不明であるが、ティレニア語族の一種とする説もある。

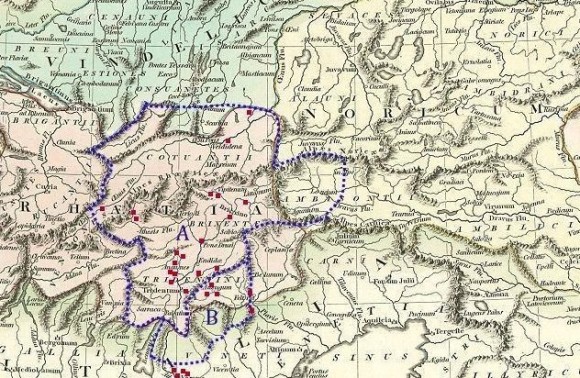

8. バスク語

image credit:Wikimedia

スペイン北部ならびにフランス南西部の一部に住むバスク人が話す言語。これまでの研究からは、世界のどの言語とも関連性が見出されていない。

他のイベリア語が滅んでしまった中、ローマ語以前の言語として現代まで生き残った唯一の言語である。バスク語、イベリア語、アフロ・アジア語族との関連性を示した説はいくつもあるが、いずれも一般的な支持は得られていない。現存する言語としてユニークな地位にあり、かつてイベリア半島で暮らしていた古代人の言語的多様性を伝えてくれる。

7. シュメール語

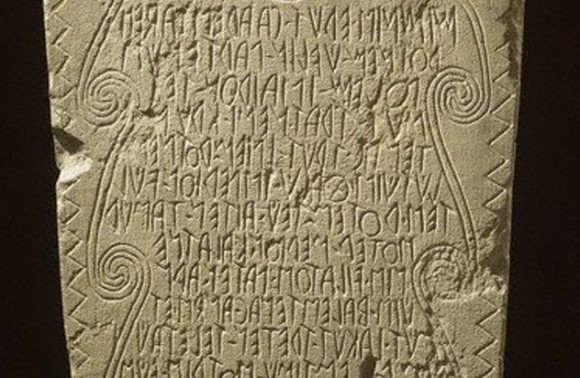

image credit: Schoy Collection

くさび形文字で有名。紀元前2千年紀にメソポタミアで話されていた。文字は表意文字、象徴、抽象図形の組み合わせで、特定の単語や音ではなく概念を表す。解読されたものもあるが、新しい説明がその後も登場しており、文法や構文についての議論は続いている。

他の古代言語と同じく、こう着語である。別個の語尾と接尾辞で単語を形成し、意味を伝える。起源は不明であり、その候補についてすら一貫した説はない。

6. アイヌ語

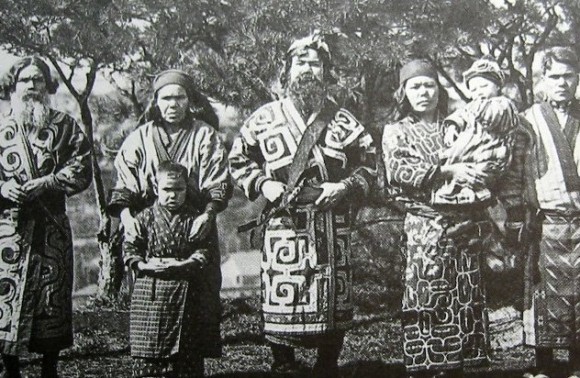

image credit:Wikimedia

現在、北海道島や本州島北東地域やロシア極東地域等に居住するアイヌ民族(アイヌ)の言語である。

アイヌ民族は、大和民族と文化的・言語的に異なり、紀元前14,500年頃に日本に移住した縄文人の子孫と言われている。大和民族と地理的に近い位置で話され、古くから交流があったにも関わらず、日本語とそれほど共通点が見いだせない。

一方で、アイヌ民族が日本へやってきたのは西暦1200~1300年で、朝鮮半島の北渤海あたりに住んで居たことがわかっており、縄文文化とアイヌ文化は全く異なる文化であり民族的にも別種だという説もある(コメント欄より) 。

ただし、伝統的なアイヌ民族は文字で言葉を表す文化を持たなかった。そのため彼らの立場で書かれた歴史的記録がなく不明な点が多い。のちに日本語の仮名文字で記されるようになったが、本来であれば音だけで伝えられるアイヌ語を話す者は一握りしかおらず、消滅が懸念される危機に瀕する言語である。

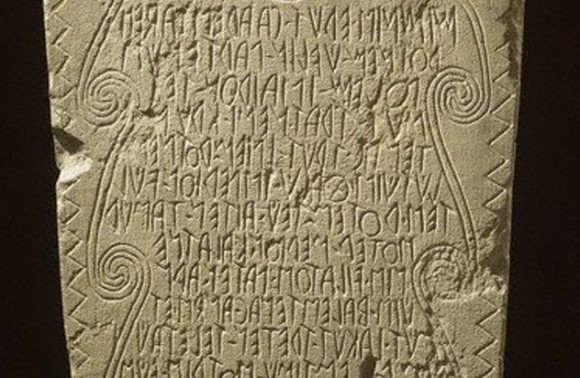

5. シケル語

image credit: BenAveling

イタリア、シチリア島にはかつてシクリ人という民族が暮らしていた。当時のシチリア島に存在した3先住民の一つで、インド・ヨーロッパ語族の言語を話していたと言われている(ただし証拠に乏しいためはっきりと結論は出されていない)。

シクリ人はイタリアのリグーリア地方あるいはラティウム地方に起源があると言われている。土着の信仰があり、多数の神々を奉じるなど独自の文化を有していたが、やがてギリシャ人によってもたらされたギリシャ文化に同化した。ギリシャ文化以前に記されたものが少なく、わずかな碑文しか残っていない。

4. ヴィンチャ語

image credit:Wikimedia

古ヨーロッパ語ともいう。ヨーロッパ南東部で発掘された出土品の印に基づく、仮説上の言語である。印は世界最初期の文字と考えられており、シュメールのくさび形文字やエジプトの象形文字より数千年も古い可能性がある。

印が発見されたのは、紀元前6,000~3,000年頃にヴィンチャ人が暮らしていた、現在のルーマニア西部のドナウ川沿いに当たる地域である。暮らしや社会については謎に包まれた文化であるが、発見された記述はいずれも短文であるため、解読されることは決してないだろう。

3. フルリ語

image credit:Wikimedia

ヒッタイト帝国が支配した地域で話されていた、今では死語となった古代言語。フルリ語を話す部族は元々アルメニアの山岳地帯で暮らしていたが、紀元前2千年紀にメソポタミアやアナトリアに移住してきたと考えられている。アッシリアに征服される以前は、ミタンニ王国で話されていた。

他の言語と結びつけられる形で分類されてはいないが、アルノー・フルネとアラン・R・ボンバードは、著書の中でインド・ヨーロッパ語族の特徴が見受けられると主張している。

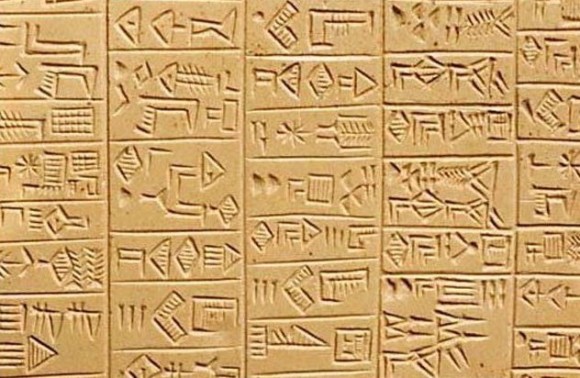

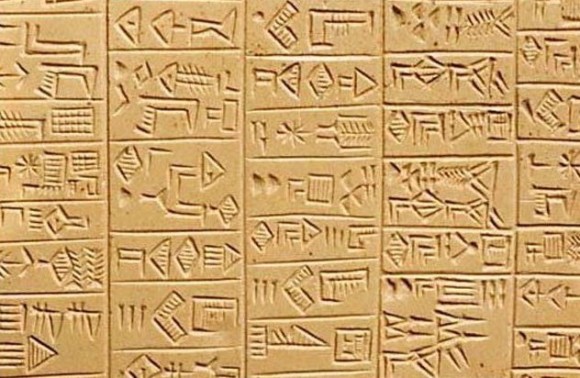

2. エラム語

image credit:Wikimedia

メソポタミアではシュメール語とアッカド語のほかにもエラム語が使用されていた。解読は不完全であるが、一部文法の理解が進んでいる。象形文字と表語文字を含む原始的な文字だったが、くさび形文字に取って代わられた。

こう着語で、ヨーロッパや中東で話されていた他の古代語に似た文法的要素がある。名詞、動詞、代名詞には複雑なバリエーションを持つ形態素や接尾辞が付与される。語順はSOV型(インド・ヨーロッパ語族言語には見られない特徴)であり、動詞が文末に置かれるという他の言語には見られない特徴がある。

1. ラエティア語

image credit:Wikimedia

現在のイタリア北部、オーストリア西部に当たる東アルプス地域で使用されていた。紀元前500年頃のアルプス先住民の言語。

起源については、エトルリア語やリムノス語と同じティルセニア語族とする説、インド・ヨーロッパ語族から派生したとする説など、いくつか説がある。エトルリア語の影響を受けた孤立した言語という説もあるが、真実が明らかになることはないだろう。

via:10 Ancient Languages With Unknown Origins

☆アイヌ民族ってまだおったんかいな!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!