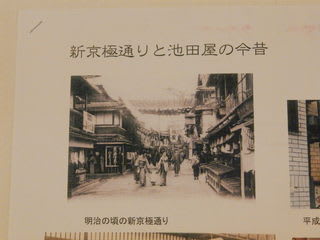

明治4年(1872)に、時の京都府参事 槇村正直がつくった「新京極通」。東に河原町通、西に寺町通に平行に続く、三条通から四条通まで南北にのびるアーケードのある通りです。ここは、修学旅行生のメッカといわれ、さまざまな京都土産の店が並んでいます。でも、最近は、土産物店より、若者のファッションや雑貨などの店が目立つ感じ。

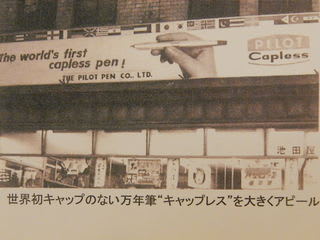

その中程の蛸薬師通を少し、南へ下がったところに「池田屋」というお店があります。今は、1階には、コンビニなどが入っていますが、ここは明治19年に創業した文房具店。店の外側には、その当時をしのぶ古い看板が、新しい看板の蔭に、ひっそりと…。

今、文房具や事務用品を扱うのは、建物の2階の一部。かつては、1階にも、さまざまな文房具や事務用品が並んでいたことが、店内の古い写真から伺えます。

町から、次第に姿を消しつつある文房具店。昔は、学校帰りの子供たちにとって、寄り道する楽しみな場所でした。

今は、ほとんど見ることができませんが、テレビのCMにも、象が乗っても壊れない筆箱や、インクがかすれないボールペンなど、いろいろな文房具が登場したものです。それだけ文房具に関心があったということ。

さて、店の外の「亀嵩算盤(かめだけそろばん)」と書かれた古い看板を見つけたミモロは、「あ、ここだー」と2階へと上ることに。

「いらっしゃいませーミモロちゃん」と、「池田屋」代表取締役の池田収さん。

「あのーそろばん見に来ましたー」と。

「あのーそろばん見に来ましたー」と。実は、このお店は、昨日ブログでご紹介した「念仏コンサート」をプロデュースした、京都観光おもてなし大使の池田寿子さんが女将を務めるお店です。

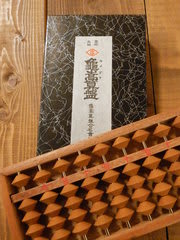

さっそく店の片隅のガラスケースの中から、算盤(そろばん)を出してくれました。

「なんか懐かしいねぇー。この頃、そろばん使わないもの…」

「なんか懐かしいねぇー。この頃、そろばん使わないもの…」 「亀嵩算盤」(かめだけそろばん)と書かれた箱に入ったりっぱな算盤です。島根県の亀嵩は、奥出雲の温泉地であり、昔から「雲州そろばん」と呼ばれる産地。この算盤は、島根県伝統工芸品のひとつになっています。

「亀嵩算盤」(かめだけそろばん)と書かれた箱に入ったりっぱな算盤です。島根県の亀嵩は、奥出雲の温泉地であり、昔から「雲州そろばん」と呼ばれる産地。この算盤は、島根県伝統工芸品のひとつになっています。「あ、亀嵩って知ってるー。あの松本清張の小説『砂の器』に登場した場所でしょ。カメダって音をたよりに捜査してゆくんだよねー。秋田の亀田と思っていたら、方言が似てて、実は島根の亀嵩だって…」ミモロの説明では、全く内容がわからないと思いますが、確かに亀嵩の名は、小説に登場します。

「砂の器」の話はともかく、島根の亀嵩は算盤の産地。また兵庫県も播州算盤という日本を代表する産地です。

「昔は、みんな算盤を持って商売してましたから、うちでもいろいろ扱ったんですよー」と池田さん。

「わー珠の色がいろいろある算盤もあるー」

とミモロは、珍しそうに見つめます。「それは、珠のサンプルですよ」と。

とミモロは、珍しそうに見つめます。「それは、珠のサンプルですよ」と。側面を見ると、素材の名前が。

「左側が価格が高いものなんです」。右から樺、ラクト(プラスチック素材)、柘植、骨。黒檀へと、高級素材へと移って行きます。「いろんな種類の珠があるんだねー」。ごく一般的な樺素材は、使うほどに色が濃くなるそう。商売が盛んな京都では、商売人に算盤は必須アイテムでした。だから、このお店でも、よく売れた品だったとか。

「左側が価格が高いものなんです」。右から樺、ラクト(プラスチック素材)、柘植、骨。黒檀へと、高級素材へと移って行きます。「いろんな種類の珠があるんだねー」。ごく一般的な樺素材は、使うほどに色が濃くなるそう。商売が盛んな京都では、商売人に算盤は必須アイテムでした。だから、このお店でも、よく売れた品だったとか。「ねがいまして-は…パチパチパチ…」とミモロは、算盤をはじくマネを。

昔の子供たちが学ぶ必須項目は、「読み、書き、そろばん」。それができなくては、大人になって働けませんでした。

でも計算機に代わられて、すっかり影をひそめてしまった算盤。急激な需要の落ちこみで、今や計算機よりも価格は高価なものに。もう伝統工芸品です。

ミモロの前にある長いそろばんは、高級品のひとつで、なんと3万円。さきほどの大き目な「亀嵩算盤」は4000円でした。「一生ものだねー。それに電気がなくても使えるよー」。でも計算機にもソーラー電池式のもありますよー。

ミモロの前にある長いそろばんは、高級品のひとつで、なんと3万円。さきほどの大き目な「亀嵩算盤」は4000円でした。「一生ものだねー。それに電気がなくても使えるよー」。でも計算機にもソーラー電池式のもありますよー。ところで、ミモロ、算盤できるの?「う~ん、できない…」。遊んでるだけねー。「まぁねー」

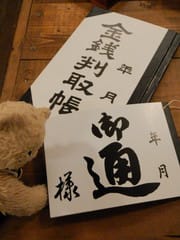

算盤が置いてあるガラスケースの中には、昔風の金銭管理帳が。

「これも売ってるんだー。なんかレトロで欲しくなっちゃう…」お小遣い帳と勘違いしているミモロです。

「これも売ってるんだー。なんかレトロで欲しくなっちゃう…」お小遣い帳と勘違いしているミモロです。現在、2階スペースは、はなやかなバラの小物をそろえた「ikedaya花工房」というショップになっています。

「わーなんかバラの香りがしてくるみたい…華やかでステキ…」と。

ちなみに、算盤の発祥は、メソポタミアとか、中国とか、あまりはっきりしていないよう。日本で盛んに使われ出したのは、織田信長の楽市楽座など、商いが盛んになった時代ごろからと言われます。昭和になり、電子計算機にとって代わられ、今や計算機は、買わなくても、携帯やスマホにも搭載されている時代。いつか全く使われなくなる時代が、算盤には訪れるかも…。ちょっと淋しい気もします。

さぁ、ミモロ、そろそろ帰りましょ…。これ以上、算盤を触っていると、そのうち算盤の上に乗って、遊びだしそう。

ということで、お店を後にすることに…。

*「池田屋(ikedaya花工房)」 京都市中京区新京極通蛸薬師下ル東側町513 075-221-5761 11:00~21:00 無休

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね。ミモロからのお願いで~す。

ただ 算盤が得意になると 頭の中の算盤で暗算が出来るようになり 数字に強くなるから 絶対 オススメ。私もトライしてみようかなー