2月に開催された京都のものづくり現場見学イベント「DESIGN WEEK KYOTO」。ミモロは、2月28日の宇治エリアのファクトリーツァーに参加しました。

4か所の工房を見学する2番目に訪れたのは、伏見区にある日本太鼓の製造を手掛ける「三浦太幸堂」です。

寛政年間に大阪で創業し、昭和20年、八代目当主の時に、京都に移転し、現在、十代目当主の三浦豊隆さんが、工房を案内してくれました。

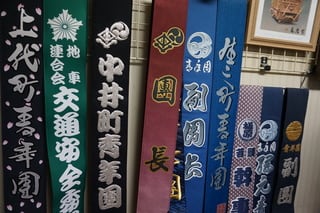

日本全国から、注文を受ける日本太鼓。お祭りの大きな太鼓をはじめ、さまざまな演奏に使われるものなど、その種類はいろいろ。

音色の良さ、さらに耐久性の高さに、高い評価を受けている工房です。

まずは、太鼓づくりを教えてもらいます。

工房にあったのは、大きな太胴長太鼓。「これ、お祭りで使う太鼓だ~」とミモロ。

胴に使う素材は、厳選されたケヤキ材で、大きな木をくりぬいて作ります。

「すごい太い木が必要だね~」そう、桶のように木材を組み合わせる作り方ではありません。

耐久性と木目の美しさもポイント。いい音色を響かせる大切な部分です。

「木くずがいっぱい…少しずつくりぬいて、いい音にするんだね~」と中に入ってみるミモロです。

工房には、古い太鼓も積まれています。それは、全国から、修理を依頼されたもの。

革の張替えや胴の補修などを行い、古い太鼓を蘇らせます。

ある太鼓を見ると、なんと「張替え 天保11年」という文字が…全国の神社などで祭りに使われた歴史ある太鼓などが持ち込まれるそう。

次は、革の部分です。工房の屋上には、プラスチックの桶のようなものがたくさん。「これ、何に使うんだろ?」とミモロは興味津々。

これは、革の形を、胴に合うように整えるもの。

ここでは、昔ながらの天然加工で仕上げた革を使います。「うちでは、胴長太鼓に使用するのは、黒毛和牛や赤毛和牛などです…」と三浦さん。

「え~黒毛和牛さんなの?」と、「葵祭」や「時代祭」で見る黒毛和牛を思い浮かべるミモロ。

大きな牛でも、太鼓に使える部分の革は、限られているのだそう。

太鼓のサイズに合わせ、カットした革を湿らせて、先ほどの桶のようなものに被せて、乾燥させて形を整えるのです。

「これ、太鼓にピッタリサイズなんだ~。だからいろんな大きさがあるんだね~」とミモロ。

力いっぱい叩く太鼓の革・・・長期間に使用できる耐久力、そしてもちろん音色の良さは、革の質によるのだそう。

「さぁ、次は、革を太鼓に張るところ見てください~」と三浦さんに促され、再び、工房内へと戻ります。

*「三浦太幸堂」に関しては、ホームページでどうぞ~

ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

お蔵のようななまこ壁が周囲を囲んでいます。

お蔵のようななまこ壁が周囲を囲んでいます。 「けあな町?」とミモロが言うと、「いいえ、けなちょうって読むんですよ~」と。「あ、失礼しました~」と口を抑えるミモロでした。

「けあな町?」とミモロが言うと、「いいえ、けなちょうって読むんですよ~」と。「あ、失礼しました~」と口を抑えるミモロでした。

「きゃ~これって、動く日光陽明門みたい~」とミモロ。

「きゃ~これって、動く日光陽明門みたい~」とミモロ。

「はい、ぜひ~お友達誘ってきます~」と、ミモロは笑顔で答えます。

「はい、ぜひ~お友達誘ってきます~」と、ミモロは笑顔で答えます。

「すごい~デカ~イ!」

「すごい~デカ~イ!」

今、活躍している桶も、そのうち姿を消すことになるかもしれません。

今、活躍している桶も、そのうち姿を消すことになるかもしれません。