わたしが企画するイベントやワークショップ、研修などいろいろな場面で登場するのが手描きのスケッチブック。

此の地に嫁に来るにあたって、それはそれは潔く断捨離してしまったので、今や手元には2冊しか残っていないのですが、スライド(パワポ)の代わりをなしたり、ブレストやミーティングのときの議事録となったり、いろんなかたちでわたしの活動を助けてくれたものでした。

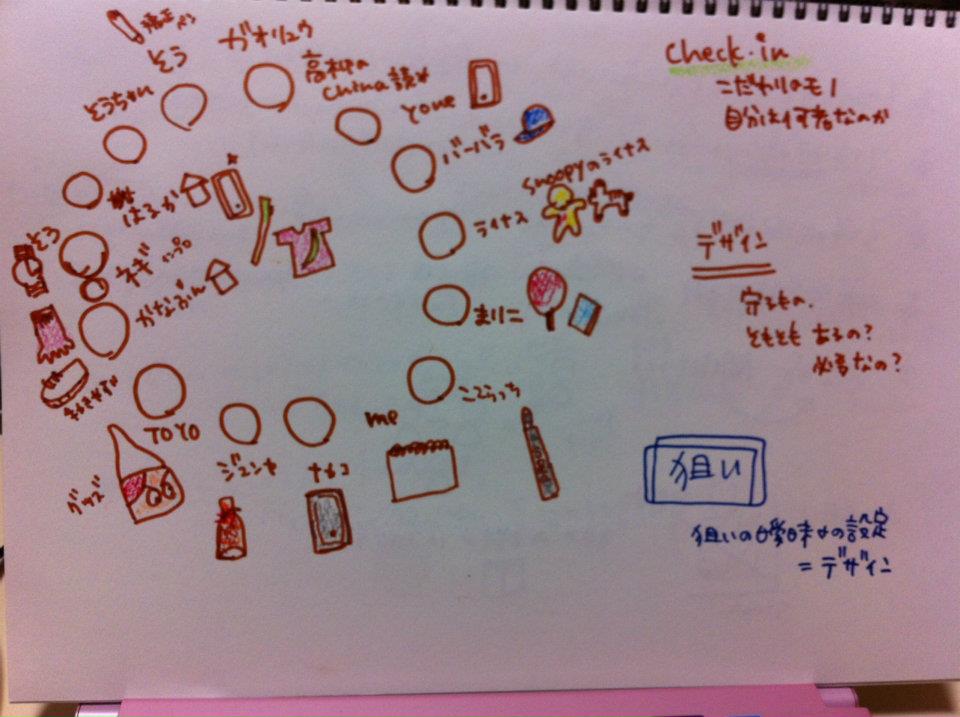

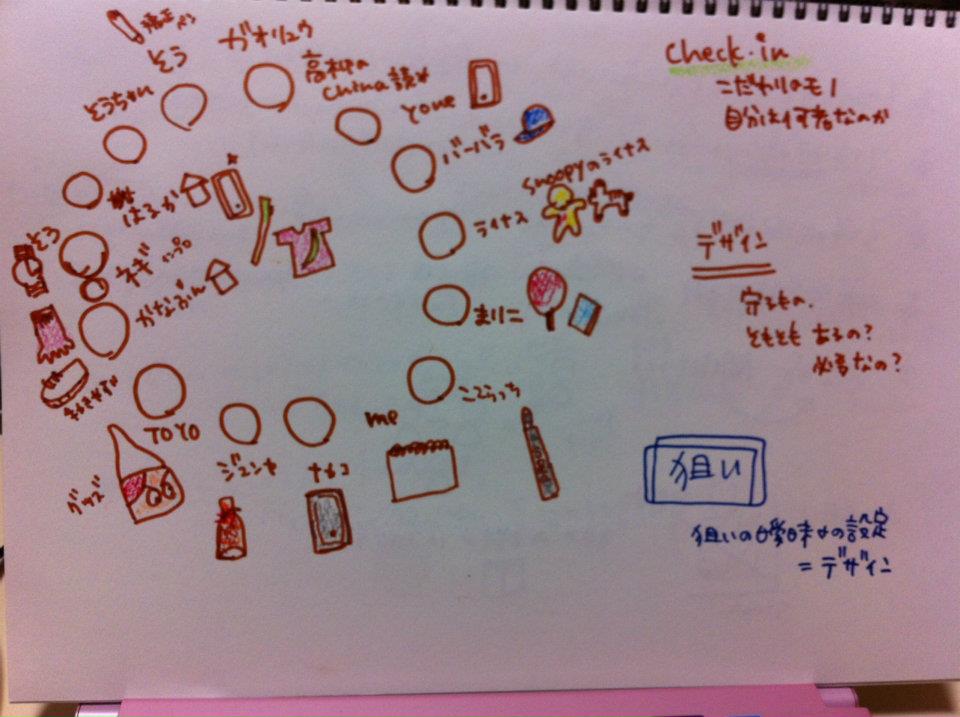

たとえばこんな感じ。

なぜスケッチブックを使い始めたのか。

ワークショップデザイナー養成講座の同期で、尊敬するワークショップデザイナーのゆみちゃんが企画、ファシリをするワークショップに参加したときのこと。

ゆみちゃんがまとめを少し大き目のノートに手描きしていて、「うわー、味がある。ゆみちゃんが伝えたかったことが手描きの字を通して伝わってくるー」と思ったのがきっかけ。

最初は単にタイムテーブルを書く、今までパワポで作っていたものをスケッチブックに書きかえる、くらいしかしていなかったし、できなかった。

いつだったか、おともだちに「昔、ひめさんが描いたスケッチブックが残っていたら頂戴」と言われて、掘り返してみたら、あまりの粗雑さ、稚拙さにびっくりしたことがありました。と、同時に続けていくと、それなりな恰好になるんだなぁ、ということも学びました。

スケッチブックプレゼンのよいところは「手描きの味わい」と「視線が合う」だと思ってます。

多少、いや、かなり下手な字や絵でも、なんだか温かみがある、と好意的に受け止めてくれます。

A4サイズのスケッチブックでも、プロッキーの太い方を使うと、4~5行でテキストを書くと、そこそこ収まりがよく、見栄えも出ます。

そして、クレヨンのアンダーライン。これが意外と効くのです。下手な字でもクレヨンを使うことで、なんだか雰囲気が出る。女子のメイクにおけるチークみたいなもんでしょう(笑)

視線が合うこと。

これは、研修やプレゼンをするときに常々思っていたのですが、パワポを作ってプロジェクターで投影すると、参加者の目線は大きなスクリーンに向かってしまいます。これが何とも言えずイヤだったのです。

大勢の前で話しをするときに、誰か一人でも大きくうなずいて聞いてくれているととても心強い。それがスクリーンに向かってしまった参加者からは感じられなくなってしまうことがとても残念だったし、寂しかった。

わたしは参加者に向かって話し、参加者はわたしを見て話を聞く。対話のお作法としてはアタリマエのことを、プレゼンテーションでもやりたかったし、できるはずだ、と思っていた。

その点、スケッチブックプレゼンは、A5サイズのスケッチブックを胸のあたりに持って、話ができるので、視線が合います。これがなんとも言えない安心感と一体感を生む、とわたしは思っているのです。

そして、わたしのスケッチブックは、プレゼンだけではなく、議事ロッカーとしての役割も果たすようになってきました。

いつ頃からか、自分が作るワークショップだけではなく、参加するときにも、ミーティングの場にもスケッチブックとプロッキー(裏映りしないサインペンね)とクレヨンを持ち込んで、メモ代わりに、そこで起きたこと、感じたことを書き綴りはじめました。これが「議事ロッカー」としてのスタート。

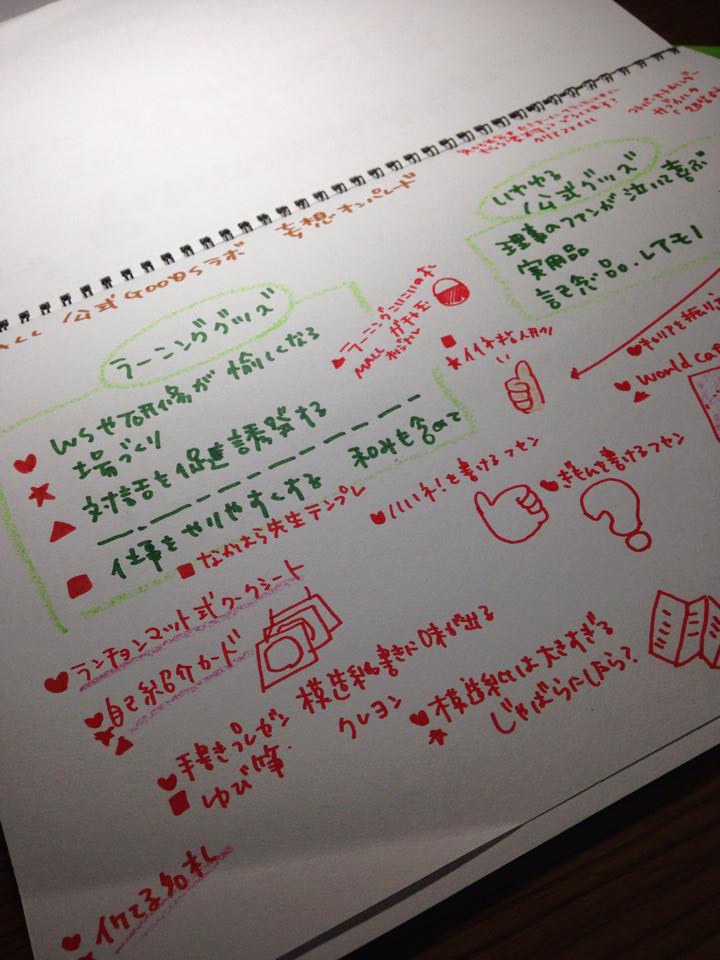

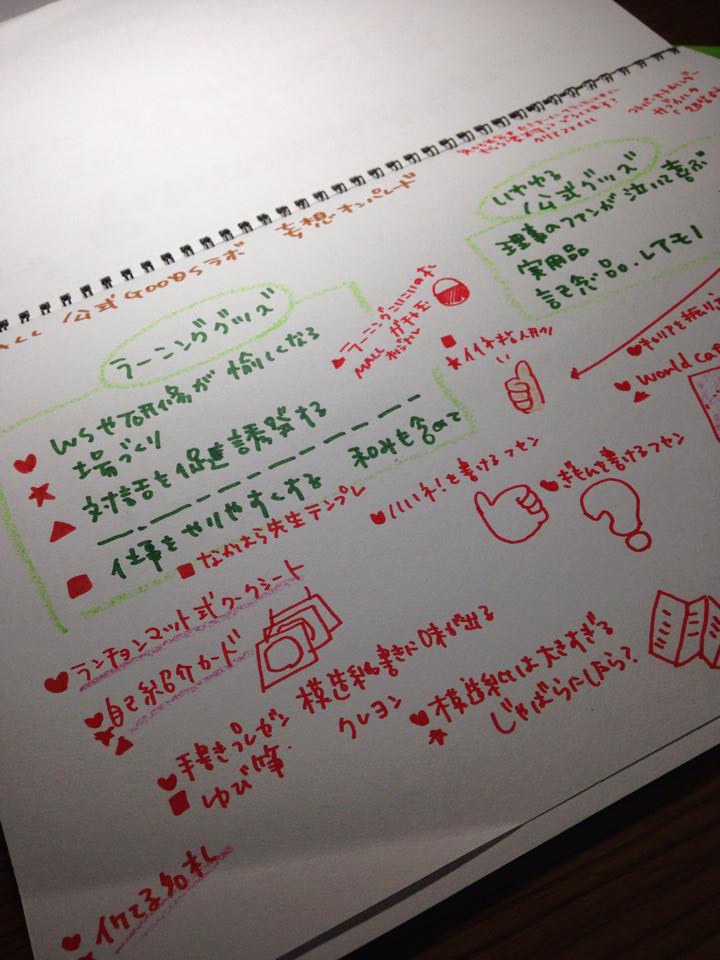

こんな感じ。

たぶん、ノートに図を書いたり、まとめたりすることは多くの人がやっているんだと思うのです。わたしもやっていました。

だけど、ノートとスケッチブックの違いは、他者の目があるかどうかってこと。

ノートは自分のために書く。対してスケッチブックは、その大きさ、字の太さも相まって、否が応でも人目に触れる。これが意外と有効で、特段まとめの時間を作らなくても、わたしの手元のスケッチブックを覗き込むことで、今までの時間/話が共有できる。こんな使い方があるんだ!というのが新発見でした。

調子に乗って、会社の仕事でもスケッチブックは多用していて、気が重いプロジェクトのキックオフミーティングとか、「こんな感じで」とぼんやりと丸投げされた仕事の企画のブレストとか、いろんな場面で活躍してくれました。いちど社長にインタビューしに行ったときにスケッチブックを持って行ったら、驚き、絶句されましたけど(笑)

わたしのスケッチブックプレゼンを「才能だ」と褒めてくださる方はたくさんいるのですが、わたし自身は才能があるとも何とも思っていなくて、最初にこの方法を教えてくれたゆみちゃんの影響力がとにかく大きい。

そして、下手でもなんでも書き続けることで、それなりな出来栄えにはなっていく。たぶん、それはポイントがわかる、ってことなのかもしれないと思うのです。

どう書いたら見やすいか、どの色を使うと印象が強いか、とか。

議事ロッカーとして使うときには、「おぉ!ここが大事だ!」ととらえられる嗅覚とか、図解化するポイントとか、名言(迷言)を聞き逃さない聴覚とか(笑)

スケッチブックを使ってプレゼンすることは誰にでもできること、だけど、わたしの字や絵はわたししか描けないし、そういう絵や図を描こうと思う動機や発想、感性(というとカッコイイけどw)があるから意味や価値があるんだと思うのです。

だから、よいと思ったらどんどん真似してパクってくれてOKだし、むしろどんどんやってー!と奨励している。自分がやってきたことが誰かほかの人を介して、また別の誰かに伝わるってステキじゃない?

よいものは流通してこそ、が変わらないわたしの信条なのですよ。

此の地に嫁に来るにあたって、それはそれは潔く断捨離してしまったので、今や手元には2冊しか残っていないのですが、スライド(パワポ)の代わりをなしたり、ブレストやミーティングのときの議事録となったり、いろんなかたちでわたしの活動を助けてくれたものでした。

たとえばこんな感じ。

なぜスケッチブックを使い始めたのか。

ワークショップデザイナー養成講座の同期で、尊敬するワークショップデザイナーのゆみちゃんが企画、ファシリをするワークショップに参加したときのこと。

ゆみちゃんがまとめを少し大き目のノートに手描きしていて、「うわー、味がある。ゆみちゃんが伝えたかったことが手描きの字を通して伝わってくるー」と思ったのがきっかけ。

最初は単にタイムテーブルを書く、今までパワポで作っていたものをスケッチブックに書きかえる、くらいしかしていなかったし、できなかった。

いつだったか、おともだちに「昔、ひめさんが描いたスケッチブックが残っていたら頂戴」と言われて、掘り返してみたら、あまりの粗雑さ、稚拙さにびっくりしたことがありました。と、同時に続けていくと、それなりな恰好になるんだなぁ、ということも学びました。

スケッチブックプレゼンのよいところは「手描きの味わい」と「視線が合う」だと思ってます。

多少、いや、かなり下手な字や絵でも、なんだか温かみがある、と好意的に受け止めてくれます。

A4サイズのスケッチブックでも、プロッキーの太い方を使うと、4~5行でテキストを書くと、そこそこ収まりがよく、見栄えも出ます。

そして、クレヨンのアンダーライン。これが意外と効くのです。下手な字でもクレヨンを使うことで、なんだか雰囲気が出る。女子のメイクにおけるチークみたいなもんでしょう(笑)

視線が合うこと。

これは、研修やプレゼンをするときに常々思っていたのですが、パワポを作ってプロジェクターで投影すると、参加者の目線は大きなスクリーンに向かってしまいます。これが何とも言えずイヤだったのです。

大勢の前で話しをするときに、誰か一人でも大きくうなずいて聞いてくれているととても心強い。それがスクリーンに向かってしまった参加者からは感じられなくなってしまうことがとても残念だったし、寂しかった。

わたしは参加者に向かって話し、参加者はわたしを見て話を聞く。対話のお作法としてはアタリマエのことを、プレゼンテーションでもやりたかったし、できるはずだ、と思っていた。

その点、スケッチブックプレゼンは、A5サイズのスケッチブックを胸のあたりに持って、話ができるので、視線が合います。これがなんとも言えない安心感と一体感を生む、とわたしは思っているのです。

そして、わたしのスケッチブックは、プレゼンだけではなく、議事ロッカーとしての役割も果たすようになってきました。

いつ頃からか、自分が作るワークショップだけではなく、参加するときにも、ミーティングの場にもスケッチブックとプロッキー(裏映りしないサインペンね)とクレヨンを持ち込んで、メモ代わりに、そこで起きたこと、感じたことを書き綴りはじめました。これが「議事ロッカー」としてのスタート。

こんな感じ。

たぶん、ノートに図を書いたり、まとめたりすることは多くの人がやっているんだと思うのです。わたしもやっていました。

だけど、ノートとスケッチブックの違いは、他者の目があるかどうかってこと。

ノートは自分のために書く。対してスケッチブックは、その大きさ、字の太さも相まって、否が応でも人目に触れる。これが意外と有効で、特段まとめの時間を作らなくても、わたしの手元のスケッチブックを覗き込むことで、今までの時間/話が共有できる。こんな使い方があるんだ!というのが新発見でした。

調子に乗って、会社の仕事でもスケッチブックは多用していて、気が重いプロジェクトのキックオフミーティングとか、「こんな感じで」とぼんやりと丸投げされた仕事の企画のブレストとか、いろんな場面で活躍してくれました。いちど社長にインタビューしに行ったときにスケッチブックを持って行ったら、驚き、絶句されましたけど(笑)

わたしのスケッチブックプレゼンを「才能だ」と褒めてくださる方はたくさんいるのですが、わたし自身は才能があるとも何とも思っていなくて、最初にこの方法を教えてくれたゆみちゃんの影響力がとにかく大きい。

そして、下手でもなんでも書き続けることで、それなりな出来栄えにはなっていく。たぶん、それはポイントがわかる、ってことなのかもしれないと思うのです。

どう書いたら見やすいか、どの色を使うと印象が強いか、とか。

議事ロッカーとして使うときには、「おぉ!ここが大事だ!」ととらえられる嗅覚とか、図解化するポイントとか、名言(迷言)を聞き逃さない聴覚とか(笑)

スケッチブックを使ってプレゼンすることは誰にでもできること、だけど、わたしの字や絵はわたししか描けないし、そういう絵や図を描こうと思う動機や発想、感性(というとカッコイイけどw)があるから意味や価値があるんだと思うのです。

だから、よいと思ったらどんどん真似してパクってくれてOKだし、むしろどんどんやってー!と奨励している。自分がやってきたことが誰かほかの人を介して、また別の誰かに伝わるってステキじゃない?

よいものは流通してこそ、が変わらないわたしの信条なのですよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます