1996年3月1日。20年前の今日、しずおか地酒研究会の活動が実質スタートしました。20年前の今朝、どんな目覚めだったんだろう・・・まったく覚えていませんが、この頃、円形脱毛症に悩んでいたことだけはしっかり記憶しています(苦笑)。

昨夜、観ていたアカデミー賞授賞式でレオナルド・ディカプリオが22年越しでオスカーをゲットしたという様子に、改めて20年という歳月を実感しました。レオ様のように20余年、第一線で活躍できる才覚と情熱を保ち続けられるのは、ごく一部の選ばれしクリエイターだろうと思いつつ、彼が受賞スピーチで、今回の受賞作品の関係者のみならず、マーティン・スコセッシ監督など過去作の関係者への謝辞を述べたこと、「(ロケで)雪原を探すのに南半球の端まで行かなければならなかった」と地球環境の危機にしっかり言及したことも心に残りました。

そんでもって今朝の目覚め。実は昨日(2月29日)、20年の活動について取材を受けたんですが、自分は長年支えていただいた方へきちんと謝辞を伝えられなかったし、会の役割についてもきちんと言及できなかった・・・目覚めたときに真っ先に浮かんだ後悔の念でした。自分自身の活動や思いを簡潔に説明するって、なんと難しいことでしょう。これまで私の取材を受けてくれた蔵元さんや杜氏さんも、そんな悔いをどこかで持たれていたんだろうと思うと、そうであっても長年、ご縁をつなぎ続けてくださっていることに、ひたすら合掌低頭です。ご縁が薄れたor切れてしまった方も少なくないだけに、今も続く酒縁がいっそう尊いものに思えてきます。

「これからの活動目標は?」と訊かれ、利き酒会、料理と楽しむ会等のたぐいは、プロの飲食店や酒販店の専売特許であるから、彼らの酒席で話のネタになるような情報を掘り起こし、記録して残すことかなあと漠然と応えたのですが、活動キックオフの1996年、3月から12月まで実はほとんど毎月のように活動しており、そのテーマが、20年後の今、いろいろなカタチでつながっていたことに気づきました。ちょっと備忘録がわりに書き出してみますね。

◎平成8年(1996)1月20日 しずおか地酒研究会準備会(会場/すし市)・・・平成7年11月開催の静岡市立南部図書館食文化講座「静岡の地酒を語る」後、有志32名(酒造会社、小売店、マスコミ関係者、市の文化事業担当者等)を集め、鈴木より研究会構想を発表。メーカーや行政指導型ではなく、市民メセナとして地酒を考えるというコンセプトを得る。

◎平成8年3月1日 しずおか地酒研究会懇話会(会場/あざれあ)・・・32名の有志がそれぞれに声をかけ、78名が参集して事実上の発足式。造り手・売り手・飲み手がそれぞれお互いに注文することなどをブレーンストーミング方式で語り合った。

◎平成8年3月22日 しずおか地酒研究会発会式(会場/あざれあ)・・・地元の食材と地酒の相性を探る「しずおかお酒菜会」を開催し、発会を祝った。参加者118名。

◎平成8年5月26日 第1回しずおか地酒塾「なぜ美味い?静岡県の地酒のヒミツ」(会場/静岡県沼津工業技術センター)・・・静岡県沼津工業技術センターを訪問し、河村傳兵衛氏の講演と研究室見学を行なった。最先端の酒造研究施設を酒造関係者以外の者が見学できる機会はそれまでなかったため、とりわけ酒販店会員の反響大。参加者120名。

◎平成8年6月23日 第2回しずおか地酒塾「お酒の原点・お米の不思議」(会場/可睡斎本堂)・・・静岡県酒造組合より技術顧問を委託されていた永谷正治氏(山田錦研究家・元国税庁醸造試験所鑑定官室長)に、山田錦をテーマに講演をお願いした。講演に先立ち、平成8年より山田錦の栽培を始めた大東町の田んぼ見学会を開催。永谷氏の講演会は袋井市の可睡斎本堂をお借りし、その後の懇親会では精進料理と純米酒を味わい、好評を博した。参加者95名。

◎平成8年6月24日 田んぼ見学会 藤枝・沼津編・・・平成8年より山田錦の栽培を始めた藤枝の松下さん、沼津の稲村さんの田んぼを永谷氏・河村氏と訪問。稲村さんには仕入先(土井酒造場)を紹介。2人とも30代前半の意欲的な農業青年。彼らのサポートも当会の役割であると実感。14名参加。

◎平成8年7月29日 第3回しずおか地酒塾「サポートしよう、ホームタウンの酒屋さん」(会場/熱海ジェック研修ホテル伊豆山)・・・熱海海上花火大会が楽しめる熱海市の研修ホテルでの宿泊セミナー。酒文化研究所の山田聡昭さんを講師に、酒の流通についての講演と、山田さんの司会で蔵元3名・酒販店3名による討論会を行なった。業界の問題を一般受講者の前で討論するには限界があり、残念ながら建設的な意見交換には至らず、一部参加者からは不満の声も聞かれたが、「業界の人間にはできない企画」「今度は自分が討論に参加したい」という反応もあり。きき酒懇親会では小売店独自のPB酒の飲み比べを行い、ふだん見慣れないユニークな銘柄が揃った。参加者54名。

◎平成8年8月2~3日 夏の田んぼ見学会 沼津~藤枝~大東~豊岡編・・・永谷氏を迎え、県下山田錦の生育状況を視察。平成7年から山田錦の栽培を始めた豊岡村の圃場もまわり、県中遠地域で先進的な農業経営を志す静岡県稲作研究会酒米グループとの懇親会も行なった。

◎平成8年10月1日 第4回しずおか地酒塾「女性と地酒の素敵なカンケイ」(会場/浜松アクトタワー研修交流センター)・・・第3回に引き続いての会員討論会。小売店、飲食店、一般の代表6名の女性に、新しい観点から地酒を語ってもらった。静岡県地酒まつりとの併催だったため、90名強の参加者で盛況を博した。

◎平成8年10月5~6日 秋の田んぼ見学会・・・稲刈り直前の状況を見学。稲村さん、松下さん、静岡県稲作研究会の方々を、静岡新聞社発行・しずおか味覚情報誌「旬平くん」の米特集で紹介。見学会に同行した安東米店長坂さんを松下さんに紹介。

◎平成8年12月8日 年忘れしずおかお酒菜Party(会場/あざれあ)・・・“年末の疲れた体と心を癒す”をテーマに、永谷氏の協力による山田錦の玄米試食会を開催。雑穀料理を研究する未来食グループに酒肴をお願いし、燗酒の美味しさを飲み比べ。南米音楽バンド「ロス・ボンベロス」の演奏も楽しんだ。参加者72名。

これらを自分ひとりで企画したとは我ながら褒めてやりたい(笑)心境ですが、実際にカタチにできたのはすべて有志の皆さんのボランティア協力のおかげです。ワタクシ当時33歳。業界の内情をよく知らない素人を(いや業界の外の素人だから突っ走れたのかもしれませんが)、皆さんホントによくお支えくださったと畏れ多くなります。いや、支えてもらった、なんておこがましいですね。大きな目で見れば、自分はライターの人脈を生かして企画と広報を担当したに過ぎないわけです。

当時は「地酒塾」と称していたように、有識者に教えを乞うセミナーのような活動が中心でしたが、2年後の平成10年(1998)に会員情報を集めた「地酒をもう一杯」を出版した後は、塾ではなくサロン形式で、造り手・売り手・飲み手の顔の見える交流や相互理解に努めるようにしました。やはり地酒の価値というのは、地元に造り手がいて、彼らの人となりが酒質に投影され、それに惚れ込んだ売り手が「酒」と「人」の魅力を一体にして飲み手に伝える。そのような出合いの循環こそが地元での地酒振興につながるだろうと。今、それを、売り手が自ら実践し、市場を広げる意味でも大きな成果につながっています。生産量が限られる地域酒造業にとっては、大市場・新規市場でのマーケティングやブランディングというよりも、地域での堅実な市場形成と継続のほうがやっぱり肝要ではないか・・・経営学の素人ですがそんな印象を持っています。

昨日の取材では、「静岡の酒がこれほどブームになったきっかけとは?」と訊かれ、自分の感覚ではコレという大きなエポックメイキングは思い当たらず、「分かりやすいところだと、やっぱり磯自慢がサミット酒に選ばれたことかなあ・・・」など等、返事に窮しました。とにかく今、言えることは、皆さんがそれぞれの立ち位置で「惚れた酒のよさを伝えたい」と努力を積み重ねた。そのベースは、多くの人を惚れさせ、行動に移させた素晴らしい酒を、造り手が醸し続けてきた成果に相違ない、ということ。こういう感覚は、20年前にともに行動を起こしてくれた方々ならご理解いただけると思います。

ちなみにこれ、20年前に使っていた名刺の裏側に落書きしたもの。これ持ってる人まだいるかなー(笑)。

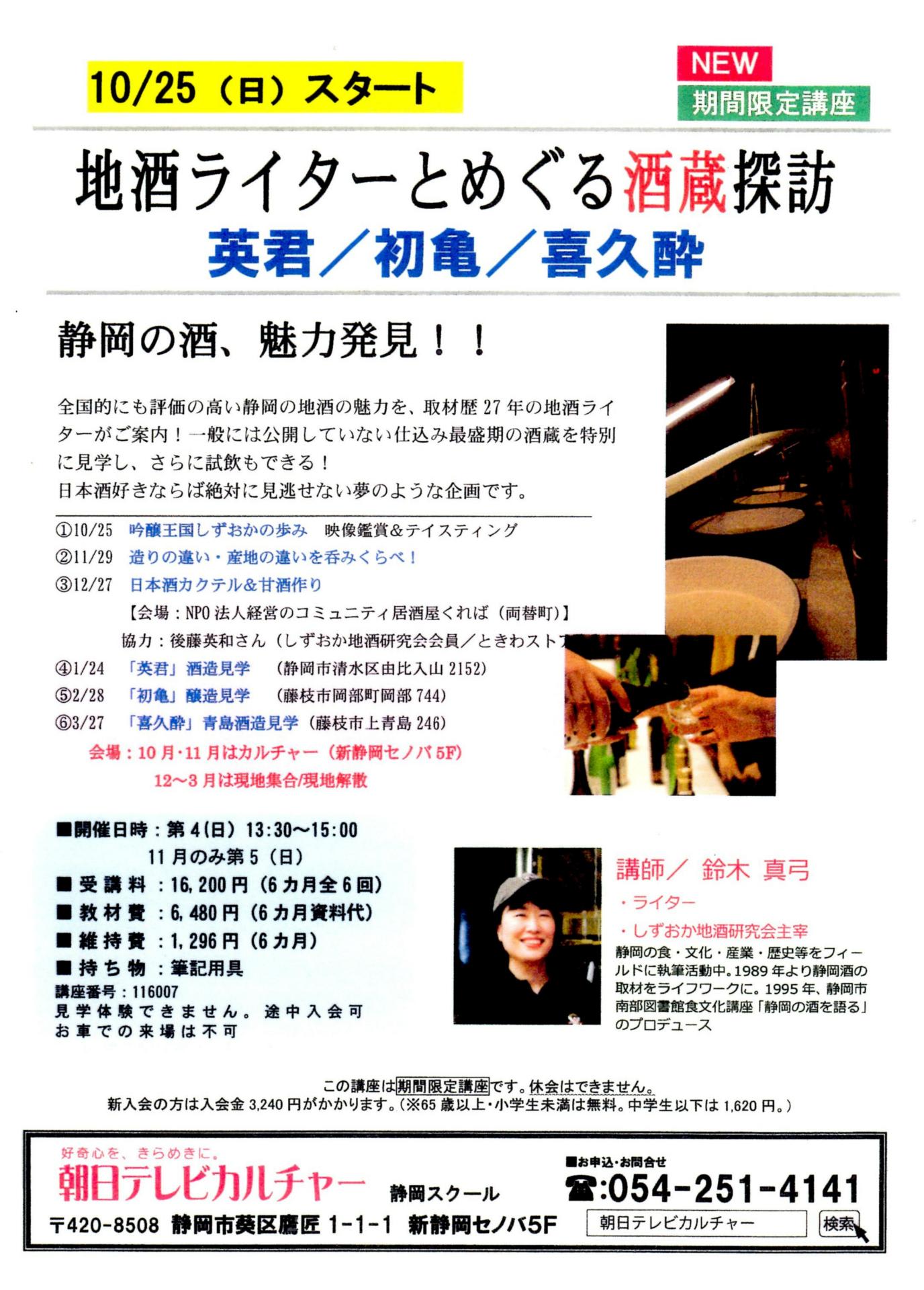

そんなこんなで、今年1年、初心に戻り、今から10年20年先の静岡の酒のためになるようなことを年間通してやってみようと思っています。幸いなことに、【杯が満ちるまで】の出版や朝日テレビカルチャー地酒講座をきっかけに、新たな酒縁をいただきましたので、本を作りっぱなし、講座を開きっぱなしではなく、次にしっかりつなげていく。それが、いただいた酒縁への恩返しだと思い、頑張ってまいります。

成人式を迎えたしずおか地酒研究会、今年もどうぞよろしくお願いいたします!