1980年代の終わり頃から、米国政府機関、アカデミック界、NPO団体、企業団体などにより、

「現代、そして次世代に必要とされる資質・アカデミックスキル・能力とは何か?」

をテーマに、膨大なリサーチが始められたといいます。

こうした米国の動きは、カナダ、英国、

そしてAPECやOECDなどの国際団体など、

世界中に広まっていきます。

そうして2002年、ビジネス界、教育界、政治家などにより

(アップル、シスコシステム、デル、マイクロソフト、米国教育協会、MIT、米国教育省など)、

NPO団体『the Partnership for 21st Century Skills (現the Partnership for 21st Century Learning、もしくは P21)』

が創設されました。

この記事ではこの『P21』が掲げる「21世紀型スキル」と、

日本政府の提案する「21世紀型能力」をざざーっと紹介します!

こうした時代の流れを知っておくのも、

「では今目の前の子どもにどう向き合っていくのか?」の指針になりますよね。

『P21』が掲げる「21世紀型スキル」

(詳しくはこちら)

こんな図で表されています:

(by Charles Fadel'FRAMEWORK FOR 21ST CENTURY LEARNING' より)

上のカラフルな部分が「21世紀型スキルの内容」

下の部分が「サポートシステム」です。

「21世紀型スキルの内容」は以下の4つからなっています。

1. 鍵となる教科と21世紀のテーマ

2. 学習と革新スキル

3. 情報、メディア、テクノロジースキル

4. ライフとキャリアスキル

1. 鍵となる教科と21世紀のテーマ

国語

世界の言語

アート

数学

経済学

サイエンス

地理

歴史

公民

これらの教科に加え、以下のような「21世紀のテーマ」についてカリキュラムに取り入れ、基礎的な能力にフォーカスするだけでなく、より高度はレベルで理解しよう、とのこと。

・グローバルな視野(Global awareness)

・ファイナンシャル、経済的、ビジネス、企業的リテラシー

・公民リテラシー

・ヘルスリテラシー

・地球環境リテラシー

2. 学習と革新スキル

・創造と革新:創造的に考え、他者と創造的にワークする。革新を実行する。

・クリティカルシンキング(批判的思考)と問題解決:効率的に論理付けシステマティックに考える。判断し決定する。問題を解決する。

・コミュニケーションとコラボレーション:明確にコミュニケートし他者とコラボレートする。

3. 情報、メディア、テクノロジースキル

・情報リテラシー:情報にアクセスし評価する。情報を用いマネージする。

・メディアリテラシー:メディアを分析し作る

・ICTI(Information, Communications and Technology) リテラシー:テクノロジーの効率的な用いる

4. 人生とキャリアスキル

・柔軟さと順応性

・率先力と自主性

・社会的、異文化間スキル

・生産性と責務(accountability)

・リーダーシップと責任感(responsibility)

図の下部の「サポートシステム」は、

基準とアセスメント、

カリキュラムと指導、

専門的な開発

学習環境

を合わせ、生徒が「21世紀型スキル」をマスターできるようサポートするシステムとのこと。

では、日本はどうでしょう?

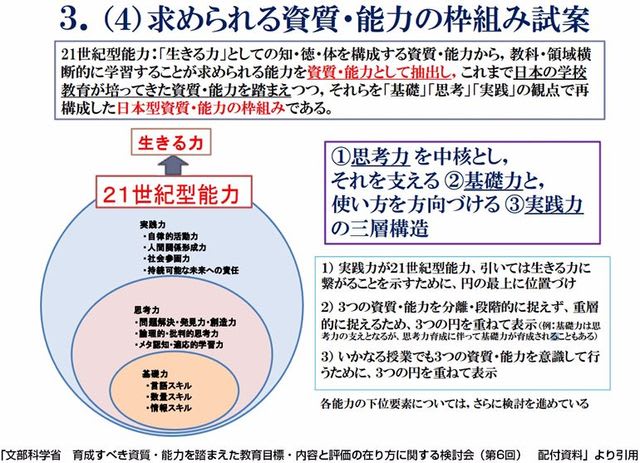

文部科学省国立政策研究所が提案する「21世紀型能力」

世界中の流れを受け、日本では、2013年に、文部科学省国立政策研究所が「21世紀型能力」を提案しています。

2020年にセンター入試が廃止されるのも、こうした「教育改革」の一環ですね。

では、日本が提案する「21世紀型能力」とは?

こんな図で表されてます:

(育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会(第6回)平成25年6月27日配付資料より)

基礎力と、思考力と、実践力の三層構造、なんですね。

1. 基礎力

「読み書き」「算数・数学」プラス、情報リテラシーやICTスキル。

2. 思考力

三重構造の中核とされ、問題解決・発見力・創造力 ・論理的・批判的思考力 ・メタ認知・適応的学習力があげられています。

「一人一人が自ら学び判断し自分の考えを持って,他者と話し 合い,考えを比較吟味して統合し,よりよい解や新しい知識を創り出し,さらに次の問いを見 つける力」とのこと。

3. 実践力

自律的活動力 ・人間関係形成力 ・社会参画力・持続可能な未来への責任があげられ、

「日常生活や社会,環境の中に問題を見つけ出し,自分の知識を総動員 して,自分やコミュニティ,社会にとって価値のある解を導くことができる力,さらに解を社 会に発信し協調的に吟味することを通して他者や社会の重要性を感得できる力」とのことです。

(国立教育政策研究所『教育課程の編成に関する基礎的研究 報告書7「資質や能力の包括的育成に向けた教育課程の基準の原理」』(2014年)https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/h25/2_1_allb.pdfより)

これら3つの力を、別々ではなく、関連させながら育んでいくとのこと。

そしてこの三層構造が「生きる力」にも繋がるというわけですね。

ざっとみてきましたが、

21世紀に求められる資質や能力に基づく教育改革、

世界中で少しずつ進んでいるのではないでしょうか。

我が家の暮すここ米国東海岸の地域でも、

ここ数年で学校のカリキュラムががらりとかわり、

授業内でも「暗記」や「繰り返し」より、

「なぜそうなるのか?」といった説明がより取り入れられるようになっています。

また高校でも「コンピューターサイエンス」や「テクノロジー」、

中学でも「発明と革新」といった授業が必須になってます。

小学校でも「プログラミング」や「エンジニアクラス」が放課後希望者対象に催されてもいます。

「思考力」や「実践力」を育むためにも、

中高生にもなったら、もっと学校の外でのボランティアやインターンなどの機会が

カリキュラムに組み込まれていくのもいいですよね。

授業は単位制にして、オンラインでもとれるようフレキシブルにするなどして。

(この学区でも来年から、通常の高校の授業枠にオンラインコースが取り入れられ、

その枠はオンラインの進み具合など自分で調整しつつ、

ボランティアやチューターなど他のことをしてもいいことになるようです)

従来の知識を暗記して蓄えることがメインの「知識重視型」の学習から、

こうした「21世紀型スキル」促進など、

自ら考え、判断し、行動できる人材を育てようという試みが進むにつれ、

今の学校で窒息しそうになっている子たちが、

より生気を取り戻すということもあるかもしれませんね。

とはいえ、制度的な変化というのは、

今この瞬間にも待ったなしで成長し続ける子どもにとっては「カタツムリの歩み」のようなもの。

普段子どもに関わる大人が、

時にこうした「21世紀に求められる資質や能力」というの思い出しながら、

子ども達に向き合っていくのも大切だなあと思います。

今、目の前の子どもに何ができるかを見つめつつ、

変化の波をみまもっていきたいですね!

それではみなさん、今日もよい日を!