宇宙開発において扱われる機械やシステムの中で一番めんどくさい相手、それは人間だという。

気まぐれな代謝作用、貧弱なメモリー量、統一規格の存在しない形状やサイズ。

予測不能で、まるで安定していなくて、壊れやすくて、水や酸素や食料に困ったらどうするのか心配しなくてはならなくて、修理するには何週間もかかる。

"有人火星探査がいつか実現した時には、その最大の収穫は火星から持ち帰ったデータやサンプルではなく、ヒトという生物が火星に行って帰る、そのために開発された新しいテクノロジーこそが「人類にとって大きな一歩」になるのだろう。"

宇宙開発とは宇宙ステーションを建造して打ち上げるだけのものではなく、科学全体を否が応でも進歩させる促進剤のようなものだという。

無重力空間のなかで人に最も影響を与えるようになるのが表面張力。

例えば膀胱の底に溜まるまずの尿は、内壁にまんべんなく張りつく。そうすると膀胱が尿の重みを検知して「そろそろ満タンです」というシグナルを脳に送るという仕組みが働きにくくなって、不快なばかりでなく健康上のモンダイまで引き起こしかねない事態が起こる。

そのような事態から宇宙飛行士を救うために、無重力を模した空間を地上に作ってシミュレーションを繰り返し、生理学、衛生学、工学、薬学、ありとあらゆる分野の人知の総動員が、宇宙旅行に関するすべての事項について連綿と繰り返されている。

人類が宇宙に行こうとすると、ありとあらゆる分野の科学がいやでも進歩してしまう、のだと言う。

(なんだかゴルフのテクノロジーにも似ている。些細な進歩へのこだわり。)

有人火星探査にかかるコストは最大で五千億ドルと見積もられており、これはイラク戦争にこれまでにかかったコストとほぼ同額の規模。

そうまでして人間を火星に送る意味があるのか、ロボットを送っても同等の科学データは手に入るのに、人間が自ら出かけていく意味はあるのか。いま考えるべきモンダイは「火星探査は可能か」ではなく、「火星探査に意味はあるのか」ではないのか。

この本は、宇宙という無重力空間に出た人間の、もっとも人間らしい部分(ほとんどがシモネタ系である)についての毒舌レポートなのだが、偉大なるNASAの虚実に迫ることで、宇宙開発の意味という素朴なテーマへの問いを浮き彫りにしている。

宇宙開発とは、科学技術の進歩とは、なにがなんでも「せねばならない」最重要事項なのか。

経済合理性や、人道主義的立場からだけでいえば、答えがYesとは限らない。

著者は、1780年代に熱気球で世界初の有人飛行に成功したモンゴルフィエ兄弟について、

あんなつまらないお遊びが何かの役に立つと思うかと訊かれたベンジャミン フランクリンの心意気に敬意を表したい、という。

" 生まれたばかりの赤ん坊は、何かの役に立つのかね? "

パイロットのジム ラヴェルがヒューストンのミッション・コントロールにこう説明している。

「漆黒の空と積層雲に包まれた地球の間で美しく輝くみごとな満月。」

そこで一瞬の沈黙があり、今度はコマンダーのボーマンが送話スイッチを押した。

「こちらボーマン。いまから小便を捨てる。約一分後に小便排出。」

再びラヴェル。

「ああ、なんて神々しいんだ。」

何人もの宇宙飛行士が、宇宙で目撃したもののなかでもっとも美しいものは、

ふわりと雲のように広がった瞬間に氷に変わり、太陽の光を受けてきらめく排水のしずくだ、という。

宇宙は、崇高さと滑稽さをなかよく共存させるだけではない。その二つの境界線をあっさりと消してしまうのだ。(Mary Roach)

美辞麗句や虚実のあいだを見定めないと、ほんとうは分からない。

合理的で小賢いだけでは見極めすら、できそうにない。

私たちの日常生活的な、あるいは社会生活的な視点やスケールやモノサシでは測ることができない動機があるのだと思う。

Alan Parsons - One Day To Fly

|

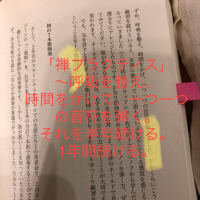

わたしを宇宙に連れてって―無重力生活への挑戦 |

| メアリー・ローチ | |

| NHK出版 |

Packing for Mars: Space Hygiene