明日からの予定だった、取り壊しが決まっている会津の旧宅行き、でしたが、

そんなわけで取りやめ、になりました。

秋の写真を撮ってからアップしようと思ってましたが、いたしかたありませぬ。。

この旧い家、むかしは表千家の茶道教室として使われてました。

その名も“ 不審庵 ”。

ちょっとエラそうですが、千利休の「わび茶」の心にかなった小間草庵の茶室、の名前をそのままつけています。

大きな書院に主客がすわり、別室から茶をはこばせていた方法を改め、

小さな茶室(村田珠光によって開かれた四畳半の茶室が、利休の晩年には二畳敷にまで縮小されます)

に炉を切り、主人と客が対座し、主人みずからの点前にて客に茶をもてなす。

かつては、客を迎えることのない「かげ」の道具や所作であったものが、

「おもて」向きのものとなり、「晴れ」の世界として具現化されたものが、いわゆる茶道、とのことです。

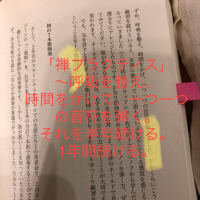

(↓)不審庵(本物)の紹介記事。

茶道、というと、表千家・裏千家が有名。

陰陽師的な、神的な響きがありますが、その名前の由来は単純で、

利休の孫 宋旦が、千家に伝わる不審庵を三男の宋左(表千家)に譲り、

その裏庭に建てた今日庵を四男の宋室(裏千家)に譲ったから、とのこと。

一見、複雑に見える茶道の流派も、千家の家系(表千家、裏千家、武者小路千家)と、それ以外の二つの流れに分かれます。

大きく分けると、宋旦が育てた門人たちの流れである町衆茶道(江戸千家、宋偏流、松尾流など)、そして

古田織部、小堀遠州など、利休以降の茶道界に大きな影響を与えた武家茶道の流派。

遠州派は、利休の侘びさび、とは一味違った「綺麗さび」、

要は、シャープであったりモダンであったりする要素を取り入れた”粋”に通じる美意識、であったりして、

意外な拡がりを感じました。

千利休がすべてだと思うと、茶道の歴史が損なわれ、博物館行き、になるように思います。

そんなわけで取りやめ、になりました。

秋の写真を撮ってからアップしようと思ってましたが、いたしかたありませぬ。。

この旧い家、むかしは表千家の茶道教室として使われてました。

その名も“ 不審庵 ”。

ちょっとエラそうですが、千利休の「わび茶」の心にかなった小間草庵の茶室、の名前をそのままつけています。

大きな書院に主客がすわり、別室から茶をはこばせていた方法を改め、

小さな茶室(村田珠光によって開かれた四畳半の茶室が、利休の晩年には二畳敷にまで縮小されます)

に炉を切り、主人と客が対座し、主人みずからの点前にて客に茶をもてなす。

かつては、客を迎えることのない「かげ」の道具や所作であったものが、

「おもて」向きのものとなり、「晴れ」の世界として具現化されたものが、いわゆる茶道、とのことです。

(↓)不審庵(本物)の紹介記事。

茶道、というと、表千家・裏千家が有名。

陰陽師的な、神的な響きがありますが、その名前の由来は単純で、

利休の孫 宋旦が、千家に伝わる不審庵を三男の宋左(表千家)に譲り、

その裏庭に建てた今日庵を四男の宋室(裏千家)に譲ったから、とのこと。

一見、複雑に見える茶道の流派も、千家の家系(表千家、裏千家、武者小路千家)と、それ以外の二つの流れに分かれます。

大きく分けると、宋旦が育てた門人たちの流れである町衆茶道(江戸千家、宋偏流、松尾流など)、そして

古田織部、小堀遠州など、利休以降の茶道界に大きな影響を与えた武家茶道の流派。

遠州派は、利休の侘びさび、とは一味違った「綺麗さび」、

要は、シャープであったりモダンであったりする要素を取り入れた”粋”に通じる美意識、であったりして、

意外な拡がりを感じました。

千利休がすべてだと思うと、茶道の歴史が損なわれ、博物館行き、になるように思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます