形や音に色が見える感覚、

見たものは視覚野、聞いたものは聴覚野に入る、という具合に、

脳(大脳皮質)は部分によって違う役割を担うという現代科学の説明を覆すような、

センセーショナルな採り上げ方をされることも多い「共感覚」。

(オーラの色について考えてると、ちゃんと整理できてなかったこの本を思い出した。

整理するに足る、気づきを与えてくれるフレーズやフレームワークに遭遇しない本も多いですが、

こいつは面白かったのであらためて読み返してみました。)

|

音に色が見える世界 (PHP新書) |

| 岩崎 純一 | |

| PHP研究所 |

黄色い声(視覚⇒聴覚)、まろやかな味(触角⇒味覚)、といった

比喩的表現の問題でもなく、ましてや幻覚でもなく、

五感が分化されていない全感覚的な感覚世界に生きている「共感覚」者がいるのだそうです。(著者がそう。)

著者は、"文字の形や音に色を感じる"という。

しかし、本来、五感は完全に分節化されたものではなく、

言葉を覚え自我が生まれる前の子どもや、昔の人々にとって、

五感は混じり合っていたのではないか、というのが共感覚者である著者の考え。

(もちろん、人間は五感以外にも、平衡感覚や運動感覚など多様な感覚を持っている。)

人間の脳は使い回しが上手い、のですから、そんな厳密に分節化されたものでもないのかもしれません。

文字の音(聴覚)に色(色覚)を感じるというのは、五感が分節化されていないから、という説明が成り立ちますが、

文字の形に色を感じる、となると、形状と色彩の違いはあっても

同じ視覚という感覚様相内の中がさらに細かく混じり合っているということになる。

さらには、あらゆる文字(かな、感じ、数字、ローマ字に至るまで)に性別まで感じるそうである。

ラテン文字なら、女は、b,e,f、h、i,n,p,で残りは男、

数字では2、4のみが女であとは男、といった具合。

(これは、著者の感じ方であって、共感覚者に共通というわけではありません。)

そもそも、

「私にとって綺麗な物はあなたにとっても綺麗である、

私にとって無価値の物はあなたにとっても無価値である」という、

人間は共通の感覚のもとに生きているみたいなこと自体が思い込み。

どうもこれは好みや価値観の問題だけでもなさそうです。

人が赤い物を赤いと感じるのは、言葉を覚えて以降の出来事で、

言葉と感覚や思考は連動するようになってしまっているのでは、と著者は言います。

たしかに、人の「考える」、「思考する」という行為は言葉無しでは成立しない。

そして、「赤」という言葉を知る前に、

周りの音や感情まで含めて感じていた世界、五感が混じり合った感覚、を

ほとんどの人が失い、想起することさえ困難になっていく。

(共感覚者の脳の構造と機能は、

人間が言語を獲得する以前の感覚、あるいは、

各感覚様相が記号的・抽象的に分節化する以前の幼時期に見られる感覚の仕組み

を示唆しているのではないか、との学説も実際にあるらしい。)

言語を獲得する代償として、失っていく感覚もあるのだ。。

(逆に、言語で人は世界を認識するので、言葉が人格をつくっていく。 バイリンガルは2重人格説、もあるくらい。)

著者は共感覚を超能力的な摩訶不思議なものではなく、科学的に説明されるべきだという立場にたっています。

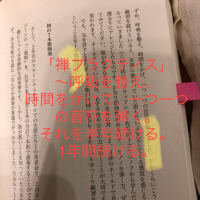

著者曰く、

"今の共感覚研究は、大多数の人間の観念のほうに共感覚者の感覚をも回収して語ろうとする作業"。

"本来の人間の感覚には、文字も風景も区別はない。ただ見たままの風景がそこにあるだけである。

その風景も個人によって違う。

視細胞や視神経、脳も違えば、骨格や筋肉、性別まで、一人ひとりが違うのだから、

私にとっての「赤」が他人にとっての「赤」と寸分たがわず同じである、ことはあり得ない。

「赤」というのは、人間同士極めて近い共通点を取りだしたものであり、それが言語である。"

"事物をあらしめているのは、我々人間の認識と言葉。"

( 私たちは変性意識下でしか外の世界を見ることができないのでした。)

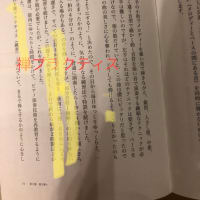

著者の指摘は言語のありかたにまで及ぶ。

~日本人が「にほひ」で人間をたたえるときには、"匂い"という臭覚だけでなく、

薫、香、芳、といった様々な漢字で表現されるように全感覚的なものであった。

~人間は壮大な感覚を一つ持っている存在であるとも言えるし、

無限の種類の感覚を持つ存在であるとも言える。

そういう多種多様な感覚の持ち主が人間であることを、かつての人間は知っていたからこそ、

「諸感覚のまたがり」に余裕を持たせ、許容して、感覚動詞を生み出したのだ。

~ 英語が、世界で最も五感を記号的・抽象的に分節化し、感覚どうしの行き来を認めない言葉であることは容易に想像がつく。

国際語となった英語では、アメリカ人でもフランス人でも日本人であっても、

「taste」はあくまで「味わう」でないと困る。

インドでは「嗅ぐ」であったとしたら、意思が伝わらなくなる。

かくして英語という言語は巨大化し、英米人の文化を離れた、無機的な言語になった。

(英語のI see(わかった)は、比喩的表現であって、見るという視覚とは別の感覚を跨いだ言い方ではない。) でも、クアラルンプールのちょっとアブない感じの人混みの駅を独り目指して歩いてた時、

でも、クアラルンプールのちょっとアブない感じの人混みの駅を独り目指して歩いてた時、

なぜだか" train "が通じなかったぞ。

看板見てナットク、なぜか" tran "って書いてあった。(これは意味の問題でなくて音のモンダイか。)

~元来、日本語は「漢字を無視する言語」であり、「視覚を無視する言語」であり、

「余計なことを文字にしたがらない言語」であった。

それが明治以降、変わった。

太政官布告によってparkが「公園」と定義され、"こうえん"は講演(lecture)や後援にもなる。

仮名ではなく漢字、言い換えると、視覚言語に変身していったというわけ。

(それまでは" 物事をみる"は、「音を見る」ことだったり、「景色を聞く」ことでもあった。)

色彩感覚も、色相・彩度・明度のなかで、「色相」だけが色の違いとして認識されるようになった。

もともと「淡い色」として古来「青」は広い領域を占めてきたが、

色相ばかりが重視されるようになった明治以降、現代の日本人には、

”緑なのに青野菜とか青信号、ってヘンじゃないの ”ってことになる。

”ってことになる。 なるほど。

なるほど。

(↓)英語にも例えば、"hot"っていうのがある。暑い、熱い、刺激的。

でも、これは比喩であって、共感覚を指しているのではない。

食欲と色欲を並べてみせたこの歌、実にcoolだと思う。

五感は分化して、人の欲をあの手この手でそそるようにデキている。

10cc - Food For Thought

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます