この本はダブル・ファンタジーのように青豆という女性の物語と、天吾の物語が、交互に対になって流れていく。

小説は前から後ろへ、登場人物とストーリーの展開に沿って読んでいくもので、

飛ばし読みや、拾い読みでさらっと読了にしてしまっては意味がないといわんばかりのフォーマットを感じさせるのだが、

このように主題分けがなされて、章立てされると、ここには何が書いてあるんだろ、もぞもぞ、と読みたくなってくるから不思議だ。

天吾はどことなく冴えないやつだが、

青豆はジョン レノンのShe said、she saidみたいな女性で、自分の欲望に忠実でいながら、インテリジェンスに溢れている。

ことに及んで、このようなセリフをいう女性がいるだろうか。

「そうすることが必要なの。生身の人間としてバランスをとっておくために」

「チベットにある煩悩の車輪と同じ。車輪が回転すると、外側にある価値や感情は上がったり下がったりする。でも本当の愛は車軸に取り付けられたまま動かない」

|

1Q84 BOOK 1 |

| 村上 春樹 | |

| 新潮社 |

青豆のキャラクターにも興味を持ったが、

Amazonの書評をみて、これは私宛のメッセージを持った本だと感じた。

視点が、物の見方、切り口がおもしろい。

1949年にジョージ・オーウェルは、近未来小説としての『1984』を刊行した。

そして2009年、『1Q84』は逆の方向から1984年を描いた近過去小説である。

そこに描かれているのは「こうであったかもしれない」世界なのだ。

私たちが生きている現在が、「そうではなかったかもしれない」世界であるのと、ちょうど同じように。

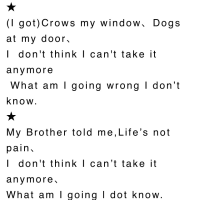

Book 1

心から一歩も外に出ないものごとは、この世界にはない。

心から外に出ないものごとは、そこに別の世界を作り上げていく。

Book 2

「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、

「そうではなかったかもしれない」現在の姿だ。

4:30過ぎに聞こえてくるマイルスのトランペットのような咽ぶような音を発見したとき、これは凄いと思った。

ジョージ ウェルズの1984にインスパイアされて作られたというポールの1985。

Paul McCartney Nineteen Hundred and Eighty Five lyrics

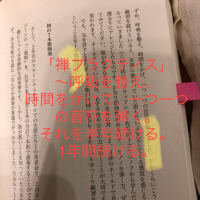

~ たとえばこんな風に考えてみることはできないだろうか

- 問題があるのは私自身ではなく、私をとりまく外部の世界なのだと。

狂いを生じているのは私ではなく、世界なのだ。

どこかの時点で私の知っている世界は消滅し、あるいは退場し、別の世界がそれにとって代わったのだ。

つまり、今ここにある私の意識はもとあった世界に属しているが、

世界そのものは既に別のものに変わってしまっている。

~そこでおこなわれた事実の変更は、今のところまだ限定されたものでしかない。

新しい世界の大部分は、私の知っているもともとの世界からそのまま流用されている。

だから生活していくぶんには、特に現実的な支障は今のところほとんどない。

しかし、それらの「変更された部分」はおそらく先に行くにしたがって、

更に大きな違いを私のまわりに作り出していくだろう。誤差は少しずつ膨らんでいく。

(「Book1 第9章(青豆)風景が変わり、ルールが変わった」より)

ゴルフとおんなじだ。

ゴルフとおんなじだ。

インパクトでの僅かな誤差が200~300Y先では大きなブレ幅となって、時には致命的なOBを招く。

ここには量子論を押し広げたパラレル・ワールド的な不思議な世界観がある。

現実として選択されなかったが、現実になる可能性を持っていた世界がいくつも枝分かれして宇宙を形成しているという多世界解釈的な考え方。

~ もちろんすべては仮説に過ぎない、と青豆は考えた。

しかし今のところ、私にとってはもっとも強い説得力を持つ仮説だ。

この仮説に沿って行動しないとどこかに振り落とされてしまいかねない。

そのためにも私が置かれているこの状況に、適当な呼び名を与えた方が良さそうだ。

かつての世界と区別をつけるためにも、そこには独自の呼称が必要とされている。

1Q84年 ― 私はこの新しい世界をそのように呼ぶことにしよう。青豆はそう決めた。

QuestionのQ。疑問を背負ったもの。

好もうが好むまいが、私は今この「1Q84年」に身を置いている。

私の知っていた1984年はもうどこにも存在しない。空気が変わり、風景が変わった。

私はその疑問符つきの世界のあり方に、できるだけ迅速に対応しなくてはならない。

その場所のルールを一刻も早く理解し、それに合わせなくてはならない。

図書館で借りてきたBook1を読了したが、Book2は貸出中、Book3は発売されてそんなに間もなくて、まだ図書館に入庫もないみたい。

この本、きわどいポルノまがいの描写も多くて、文庫本ならまだしもハードカバーをでんと本棚に置いておきたくはない。

しかし、内田樹先生に感化された(アデルの倍音)のか、

現実の世界とは違う「異界のひと」たちが語る言葉は何か私たちの世界の成り立ちについての重要な情報を含んでいるような気がしてくる。

たとえ、合理的な意味などそこになくても、

「世界の善を少しだけ積み増しする」雪かき的な仕事の大切さや

「気分のよいバーで飲む冷たいビールの美味しさ」のうちにかえがえのない快楽を見出すことができる人、

になるためのメッセージを探す愉しみがあるような気がする。

というわけで、感化された感のある私は、少なくともBook3まで、このテーマを取り上げて、

メッセージを探し続けることになると思う。

冒頭のシーンに続き、「1Q84年」というテーマが提示されるシーンにも、

ヤナーチェクのシンフォニエッタの音楽についての下りが登場するが、あまり似つかわしい音楽でもない。

同じファンファーレ的小品で、あまり一般的には知られていないであろう、

アルフレッド・リード作曲のA Little Concert Suit からIntrada。

これを始まりのファンファーレとして添えておこう。

(好きな東京佼成ウインドオーケストラのクリアで端正な演奏にこれは近い。)