我が家の花以外は殆ど新しいネタが見つけられない現在の小生

さてどうしようかと考えていたら

大分前にイタリアの旅をご紹介したのが3月で途切れている事を

思いだしましたのでまた続けさせて頂きます。

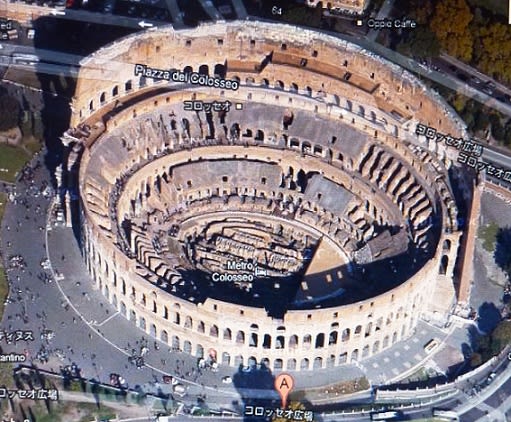

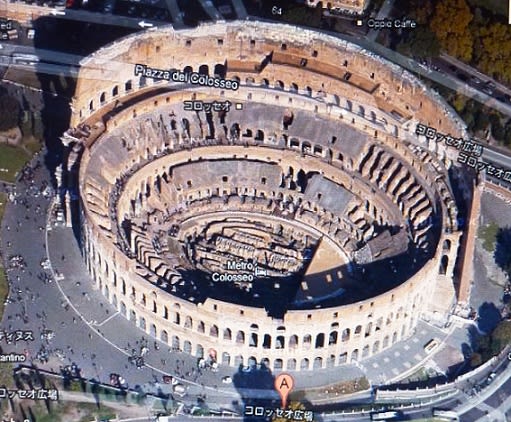

今回から暫くコロセウムをご紹介します。

Google Earthで見たコロセウム

Google Earthで見たコロセウム

コロセウムと聞けば、ローマにある楕円円形劇場で

剣闘士たちの戦いなどが行なわれた場所という事は

皆さんも思い起こされると思います。

コロセウム(Colosseum)はローマ市に残る、

ローマ帝国時代の西暦70年代にフラウィウス(Flavius)王朝の

ウェスパシアヌス帝(Vespasian)が起工し

80年に彼の息子ティトス帝(Titus)により完成された

都市の中心にある円形闘技場で、古代ローマの象徴でもあり

最大の建造物です。

実は小生見学した時はこの程度の知識でしたが

今回調べてみると色々と知らない事がありましたので

長くなりますがご紹介しますので、ご興味があればご覧頂ければ幸いです。

上の写真でご覧いたける様に、小生ビデオ撮りに夢中で写真は殆どありません。

幸いネット上の下記に素敵な写真と解説がありましたので、それを利用しました。

若し更に詳細を知りたい方は下記にアクセスしてみて下さい

さてどうしようかと考えていたら

大分前にイタリアの旅をご紹介したのが3月で途切れている事を

思いだしましたのでまた続けさせて頂きます。

今回から暫くコロセウムをご紹介します。

コロセウムと聞けば、ローマにある楕円円形劇場で

剣闘士たちの戦いなどが行なわれた場所という事は

皆さんも思い起こされると思います。

コロセウム(Colosseum)はローマ市に残る、

ローマ帝国時代の西暦70年代にフラウィウス(Flavius)王朝の

ウェスパシアヌス帝(Vespasian)が起工し

80年に彼の息子ティトス帝(Titus)により完成された

都市の中心にある円形闘技場で、古代ローマの象徴でもあり

最大の建造物です。

実は小生見学した時はこの程度の知識でしたが

今回調べてみると色々と知らない事がありましたので

長くなりますがご紹介しますので、ご興味があればご覧頂ければ幸いです。

ビデオ撮りに夢中のktemple.変な所が光っていますね

上の写真でご覧いたける様に、小生ビデオ撮りに夢中で写真は殆どありません。

唯一残っている建物写真

この家内写真との合計3枚以外は、ネット上の写真

幸いネット上の下記に素敵な写真と解説がありましたので、それを利用しました。

若し更に詳細を知りたい方は下記にアクセスしてみて下さい

1)英文版Wikipediaの「Colosseum」 http://en.wikipedia.org/wiki/Colosseum

こちらには非常に詳しい解説があります。

2)ROME in the footsteps of an XVIIIth century travellerの中にある

Piazza del Colosseo http://www.romeartlover.it/Vasi33.htm

名前の由来

コロセウムの元々のラテン語の名前は

フラビアン円形劇場(Amphitheatrum Flavium)で

上述した様に、建設がフラビアン(Flavius)王朝の王様達により

建設されたために、それに因んだ名前でした。

現在でもその名前は使われてはいますが、通常はコロセウムと呼ばれています。

コロセウム(Colosseum)の名前は

近くにあった37米の高さのネロの巨大な像(Colossal Statue)に

由来すると言われています。

ネロの像はロードスの巨像(the Colossus of Rhodes)の名をとって

名付けられたもので、ネロ自身が西暦64~69年に建てたものです。

ネロの後継者によって太陽の冠を加えることによって

太陽の神 Apolloによく似たものに作り直されました。

そして数回も後継の皇帝の頭に入れ替えられもしましが

中世の時代にもしっかりと立ったまま残っていた像は魔力を有すると信じられ

ローマの永続性の伝統的象徴とみなされるようになりました。

多分中世までは残っていたと思われますが、現在は土台が残るだけです。

コロセウムの元々のラテン語の名前は

フラビアン円形劇場(Amphitheatrum Flavium)で

上述した様に、建設がフラビアン(Flavius)王朝の王様達により

建設されたために、それに因んだ名前でした。

現在でもその名前は使われてはいますが、通常はコロセウムと呼ばれています。

コロセウム(Colosseum)の名前は

近くにあった37米の高さのネロの巨大な像(Colossal Statue)に

由来すると言われています。

ネロ像の想像図。「Rome Reborn」サイト掲載のもの

ネロの像はロードスの巨像(the Colossus of Rhodes)の名をとって

名付けられたもので、ネロ自身が西暦64~69年に建てたものです。

ネロの後継者によって太陽の冠を加えることによって

太陽の神 Apolloによく似たものに作り直されました。

そして数回も後継の皇帝の頭に入れ替えられもしましが

中世の時代にもしっかりと立ったまま残っていた像は魔力を有すると信じられ

ローマの永続性の伝統的象徴とみなされるようになりました。

多分中世までは残っていたと思われますが、現在は土台が残るだけです。

用 途

50,000人の見物人を着席させることができたコロセウムは

剣闘士の戦いや野生動物の狩猟のショーをはじめ、処刑、有名な戦いの再現、

ローマ神話に基づくドラマの様な大衆の見世物のために使われました。

更にやキリスト教徒を猛獣に襲わせる残酷なショーもありました。

野生動物の狩猟のショーでは

アフリカと中東から輸入した多種類の野獣(例えばサイ、カバ、象、キリン

原牛、ヨーロッパバイソン、ライオン、ヒョウ、ヒョウ、クマ、トラ、ワニ

ダチョウ)を利用し、動かせる木と建物を持った精巧なセットの中で

しばしば行われました。

そのようなショーは、時折大規模に行なわれており

例えば11,000匹の動物と10,000人の闘士が出た戦いが

123日に渡り行なわれたという記録があります。

初期においては競技場にローマ水道より引いた水を張り

模擬海戦を上演することさえ可能で有名な戦いの再現も行なわれました。

その後せり(迫)のような複雑な舞台装置を設置したために

水を使った大規模演出は不可能となりました。

然し後述の歴史で詳細を記載しますが

中世初期にはエンターテイメントのために使われるのをやめ

その後は住宅、工場、修道会の宿舎、要塞、採石場そしてキリスト教の

聖地として利用され、現在でも特定の日にはキリスト教の

宗教儀式の舞台になっています。

そして何百万もの見学者を毎年受け入れるローマの最もポピュラーな

観光名所の1つになっている現状です。

50,000人の見物人を着席させることができたコロセウムは

剣闘士の戦いや野生動物の狩猟のショーをはじめ、処刑、有名な戦いの再現、

ローマ神話に基づくドラマの様な大衆の見世物のために使われました。

更にやキリスト教徒を猛獣に襲わせる残酷なショーもありました。

野生動物の狩猟のショーでは

アフリカと中東から輸入した多種類の野獣(例えばサイ、カバ、象、キリン

原牛、ヨーロッパバイソン、ライオン、ヒョウ、ヒョウ、クマ、トラ、ワニ

ダチョウ)を利用し、動かせる木と建物を持った精巧なセットの中で

しばしば行われました。

そのようなショーは、時折大規模に行なわれており

例えば11,000匹の動物と10,000人の闘士が出た戦いが

123日に渡り行なわれたという記録があります。

初期においては競技場にローマ水道より引いた水を張り

模擬海戦を上演することさえ可能で有名な戦いの再現も行なわれました。

その後せり(迫)のような複雑な舞台装置を設置したために

水を使った大規模演出は不可能となりました。

然し後述の歴史で詳細を記載しますが

中世初期にはエンターテイメントのために使われるのをやめ

その後は住宅、工場、修道会の宿舎、要塞、採石場そしてキリスト教の

聖地として利用され、現在でも特定の日にはキリスト教の

宗教儀式の舞台になっています。

そして何百万もの見学者を毎年受け入れるローマの最もポピュラーな

観光名所の1つになっている現状です。