これが、実際の創作ノートの現物です。

退職してから書き始めた、海山そして杜門のアイディア手帖、日誌、予定表、記録、調べ物、等、何でもありのノートです。

今日、No.29の1ページ目に入ったところ。

ご覧のように、このノートももちろん手作りですね。

最初は、100均で、二冊組を買っていたのですが、

(No.8まで)それももったいなくなって、自作することになりました。

中綴じのできるホッチキスで留めることができる最厚の枚数で、A4コピー用紙と表紙を綴じます。

表紙は、長年書いてきた卒業証書の反故紙。

100均のホッチキスでは、コピー用紙13枚数と表紙で精一杯です。

二つ折りにして、真ん中をホッチキスで留めて、背をクラフトテープで補強すれば、52ページのA5判ノートの完成というわけです。

背も、最初は製本テープでしたが、クラフトテープで代用できるので、今は節約です。

それぞれのページは、線も何も入っていない真っ白なものです。

一日1ページ、なんて、決まってはいません。

好きな時に好きなように書きますから、枠や制約はいっさい無しです。

だから、その日によって、3ページだったり、半分で終ったりですが、気にしません。

足らなくなったら、紙やレシートや郵便物を貼ったりもします。

とにかく、何でもありのノートです。

中味をお見せするのは、やはり、ひ み つ ですが、

ちょっとだけ…。

これは、今日になってから今までに食べた物。

料理名ではなく、素材名で書いていきます。

目標は40品目。

でも、30品目を越えれば、良しとします。

毎日必ず食べているものは、

味噌、だし、胡麻、ネギ、ナッツ類、チョコレート、納豆、コーヒー、茶、…。

毎日書いていると見えてきます。

そして、これがある日が終わった段階で記入したもの。

継続は力なり、続けていると何かが見えてきます。きっと!

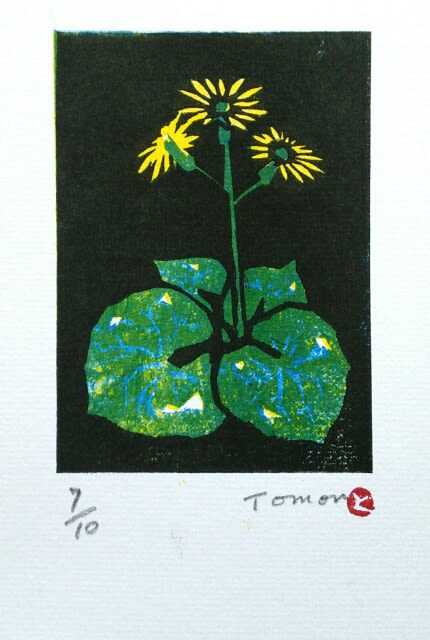

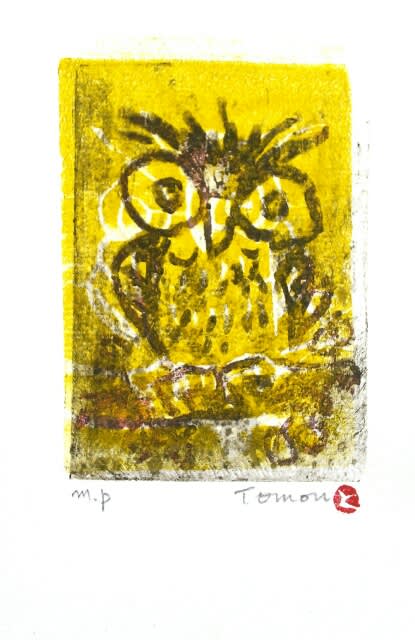

ともんの版画も更新しました