年末に三冊借りて、二冊読了。というほど読むのに時間かかりませんが。

白洲氏のは、自分の生活スタイルの紹介、小林秀雄の孫にもなる人で、書き方は祖父に似ているでしょうか。

私たちが若いころは受験によく出るので、読むのを勧められたのが小林秀雄。内容はほとんど忘れたけど、包装紙が幾重にもある和菓子のようだったかな。なかなか本質にたどり着けない、指示語が多いなどなど、試験問題にちょうどいい文章だった印象。

白洲次郎も20年くらい前、ブームになりましたね。我が姑は白洲和子のファンだったらしく、何冊か本を持っていました。武相壮は近く通ったら行きたいのですが。

私は骨董が分からないので、少し読んで中止。返却した。

で、表題の本ですが、5年前初版、書き下ろしのようです。こちらも読みやすい身辺雑記型エッセィ、人様の暮らしをのぞき見するようで悪趣味ですが、10年くらい年上の方の経験いろいろ、参考になることもありました。

いちばん参考になったのは、三回の骨折のてんまつ。いずれも原因は転倒。

一回目、夕方、車から降りる時、ハイヒールで石の上に乗り左足首骨折。

二回目、夕方、坂道から平地になった場所で右足首捻挫。痛みが続いて骨折と分かる。履いていたのは厚底靴。

三回目、昼間。軽井沢。バイクを避けて体をひねり、砂利道で滑る。転倒して左手首骨折。

詳しく書いているので、気を付けるポイントが分かります。

安定した靴を履く。昼も夜も足元をよく見る。夕方の薄暗がりは特に注意。急に姿勢を変えない。ということでしょうか。

慌てるといいことは何もない。老人はそう心得るべきですね。骨折するとしばらくは生活に不自由で外出もままならない。気を付けたいと思いました。

お正月にgooブログがつながらなかった人がたくさんおられたそうで。

私は特に感じなかったです。朝、スマホでブログ見てアクセスできなかったけど、我が家は家の西側と北側に高いビルやマンションが並んでいるので、またいつものことと気に掛けていませんでした。

1日夜には普通につながって(障害は2日からでしたか?)、更新がないのは皆さんお正月で忙しいのかなと思っていました。

お金のやり取りはブログではしませんが、ウィルスに感染するのが怖い・・・という理解でいいのでしょうか。

というか、すぐにつながった私のパソコン、やばい?

wifiはパソコンでは受けないようにしています。ってこのいい方でいい?

いずれにせよ、プロバイダーの一層のセキュリティ対策強化をお願いしたいところです。

久しぶりの読書の記事です。

新聞広告て見て、タイトルに大いに思い当たることがあり、書店に行く時間がないのでネット注文で購入。

母親とは私のことではなく、今は亡き私の母です。

今はお金で何でも買える時代ですが、人からの小包にはその人の思いがこもっている。6つの短編所収。初めて読む作家ですが、1970年(昭和45年)生まれ。今の世相を描きながら、人と人のつながりには時代を超えた温かさがある。読んでそれを感じました。

最後はいい方へと収束するのがやや物足りなかったけど、短編をまとめるには仕方ないことでしょう。尻切れトンボで人を不安に陥れてはいけない。たいていの読者は少し幸せになりたくて、新しい何かを知りたくて本を手に取るはず。それにうまく応えていると思います。

人との関係が希薄になった今の時代でも、人と人を繋ぐのが小包。届けるのはものだけではなく、相手に気に掛けられているという幸せの心。

実母は気前良くものを送ってくれる人でした。

最初はこちらの学校へ来てすぐの四月半ばから。

五月にはセミオーダーのスーツが届いた。デパートで手ごろな値段だったので買ったそうで、小さな衿の着いた真っ白なスーツ。下はタイトスカート。それ着てサークルの合宿なんか行っていた。この半世紀で服装がドレスダウンしたとよく言われますが、今の時代なら結納に着てもいいんじゃなかろか。

夏には素麺ひと箱。今の進物用の平たい箱ではなくて、深くて大きい木の箱にたくさん。友達に配り歩いた。

結婚して子供ができたころが一番よくいろいろなもの送ってもらった。子供の服や手縫いの浴衣、おもちゃ各種。野菜は常にたくさん。春には鰆の味噌漬け。秋には新米と柿。柿は伯父が出荷用に栽培、伯父が作れなくなるまで続いた。

すみません、自慢話みたいで。でも送ってもらっている時はそれが普通なのでありがたいとも思わず、改まって礼も言わずに。

たまには着物の仕立て直しも。身幅を広げるのはほどくところが多くて、面倒だったと思います。

細身に仕立てたけど、せめて普通寸にしとけばよかったと母も悔やんでいました。

私は何を送ったかなあ。夫実家の山のタケノコをメンマにして送ったり、海で採ったワカメなど。

マツタケも送りました。エッヘンと自慢したいところだけど、本物は買えないので、ティッシュで形を作り、ガス火で焦げ目をつける。これは受けました。

思えば親には散々世話になりましたね。それを次の世代に返しているかといえば、全然足りていません。今書きながら反省しました。送るような農産物もないし、さて・・・

久しぶりの読書記事です。

6月半ば、ゆめタウンでお中元を注文。20%のサービス券が付いたので、紀伊国屋で上の二冊買う。

松岡正剛、田中優子の「日本問答」は私にはわかりにくかった。最近とみに衰えた読解力、記憶力のせいもあるけれど、日本的なものをはっきりとした概念ではなく、いろいろな時代の日本にしか見られない現象などをお互い語り合う印象。そこから何かを読み取るのが私の能力では難しかった。

すべての時代を貫く、はっきりとした日本的なものってなかなか取り出しにくいのかもしれない。

この本で松岡氏の博覧強記ぶりに圧倒されたけど、田中優子氏の江戸時代だけではない目の配り方もさすがと思わされました。

松岡氏はこちら。

若い時はフォークソング風の歌の作詞作曲も。当時聞いて印象に残っていたけど、殆ど聞く機会もなく、歌詞をやっと見つけました。

小林啓子 比叡おろし 歌詞 - 歌ネット (uta-net.com)

youtubeにもある。もっとあっさり歌っていた気がするけれど。

「文学が裁く戦争」はいかにも私が読みそうな本。でも取り上げられた本、知らないのもたくさん。読みにくくて中断。

一気に読まないとそれまでの内容、忘れている。老化もここまで。

今期は二作受賞なので、分厚い。単行本を買うのは高いので、こちらを買う。

こちらは新しい時代の文学を探す試み。次代の文学のリーダーがここから生まれと来るといいのですが。

菊池寛は私の出た高校の昔の先輩。生家も高校の近くにあったとのことですが今はない。

存命中は流行作家。今では文芸春秋社を作り、芥川、直木両賞を創設、今に続く文壇の枠組みを作った功績の方が大きい。

これを読み始めたけど、昨夜は疲れて寝てしまった。

機織り一枚目、気に入らないので初めから新たに織り直すつもり。昨夜は機ごしらえほぼ完了のはずが、痛恨の通し間違いが1本。

なんで分かったかて?

空色の糸の並びに紫が一本だけ。修復は糸綜絖でもいいけれど、微妙に織り目が狂うので一部やり直しの予定。いつになるかは未定。

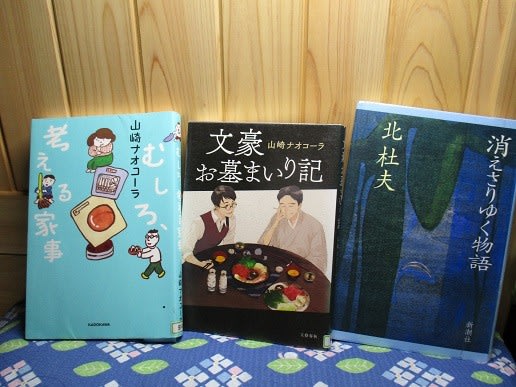

毎日余りに暑くてやる気もなくなっていたけれど、少し涼しくなった。それで歩いて公民館まで本を借りに行った。

こちらは軽く読めるので寝る前に。

山崎さんは筆名から想像して食わず嫌いだったけど、面白かったです。分かりやすい文章で深いことを書くのを手法としているそうで、家事などは日常、わざわざ言葉にする必要もないとたいていの人は思っているでしょうが、それだって頭も使い、社会参加もしているって。確かに、暮らしが回ってこその社会生活、文学も芸術も毎日の暮らしの中から生まれてくる。

子供を産んで家にいるときに気づきがあったそうで。家事も考えつつ、楽しんでやればいいのだと気が付いた。

お墓参りは読みかけ。

法然院に谷崎、東慶寺に高見順が眠っているそうです。この二か所だけは行ったことあるけれど、気づかず。何事にも時あり。興味がなければ通りすぎてしまう。人生という名の旅路もまたかくのごときならんか。

二階の一か所に本をまとめて置きすぎて床が下がり、台所の窓が開かなくなって夫に注意され、本はだいぶヤフオクに出した。

それ以後買ったものもあちこちに分散して突っ込んでいる。今さら新しい家具は買わない。それはいいのだけど、たまにひとかたまりで本が出てくる。

こちらは2~3年くらい前。本は背表紙を見せて並べ、たまにめくっていると定着するように思う。身近に最近の本だけでも置くコーナーをつくればよさそうですが、涼しくなってからですね。

3年前の9月に亡くなった故姑。生活していた場所の片付けが遅々として進まない。夫がすっかりやらなくなり、不要な場所に固定資産税払うのもしゃくなので、私が片付けて、壁紙なども替えて別の家として使おうかなと思案中。

最後はこういう展開ですよね。義妹の小学校時代の図画なんか未だ食器棚に引っ掛けて飾っている。それを処分すると非情の嫁ということになるのでしょうか。外して他のものとまとめてとっておき、義妹が来たら見てもらう。

家には持って帰らず、実家は今のままにしておいてと言われそう。まあ分からんでもないですが、今のうちにしておかないと、片付けはこれからますます難しくなる。子供たちに先送りしたら恨まれそうなので。

とは言えこの暑さ。思考がまとまらず、体が動かない。寄る年波がひしひしと。

ブログのお友達が紹介されていたので、真似して読んでみました。

著者は2ちゃんねるの創始者で、今はパリに住んでいるとのこと。既婚。

この本には、みんななんとなくわかっているけれど口に出すのは憚れるようなことが、はっきりと書かれいる。

冷たく突き放すのではなく、別の見方をすると生きるのが楽になる、その応援メッセージとして読めばいいと思う。

著者は外国にいるので、日本のいいところも悪いところも見えるのでしょう。読む人は、自分が納得できるなら、躊躇せず、恥ずかしがらずに取り入れてもいいのではないでしょうか。

今は40代半ばとのこと、ちょうど人生の折り返し点あたりですね。でも自分のこと振り返ったら、まだまだ20代、30代の記憶は鮮明で気持ちも若かった。そして、将来の時間は無限にあるように思っていた。その世代の人の考え方、そう思って読みました。

世の中、きれいごとがまかり通っているけれど、実際はそればかりではない。自分に都合悪いことは見て見ぬふりしているだけ。その事にも気が付きました。

しかしまあ、ここまで身も蓋もなく言われてしまえば却って潔い。

一部、私たちの世代には当てはまらないこともありますが。

例えばローン組んで家を買うなら賃貸がいいって、年取ると家貸してくれなくなります。中古でいいから、住まいは持つべきと私は思います。

その他はまあそんなもん、と納得しました。分かりやすくまとめるのがこの人の才能。著作もたくさん、知らなかった。また機会があれば読んでみたいものです。

年末調整、最速終了。やれやれ。

平成の時代は23日が天皇誕生日、曜日の配列によっては22日に給料出す、そのためには20日締めの給料を出して、21日の夜までに計算、振り込むという綱渡り的なことをやった年も。

ある年は25日までと余裕があり、前日ようやく始めようとしたら、姑さんが家の中で転んで骨折、病院へ連れて行ったりして俄然大変でした。

しかし、なんでまだ一年で一番忙しい日に転ぶ?

と、自分の段取りの悪さを棚に上げて、笑うしかないことを思い出している。しかしまあ、そのあと何とかしたんでしょう。そんな感じでずっとやって来たけれど、もうつくづく億劫。

でもやらないとたちまち能力が落ちそうで、ボケ防止と思って頑張ります。

明日は水彩画、明後日は孫たちがケーキ持参で来るそうで)))))

土日も予定入れているし、年末の掃除とかお節料理とか、伝統的なことはどうなるのかなあ~と他人事みたいに。

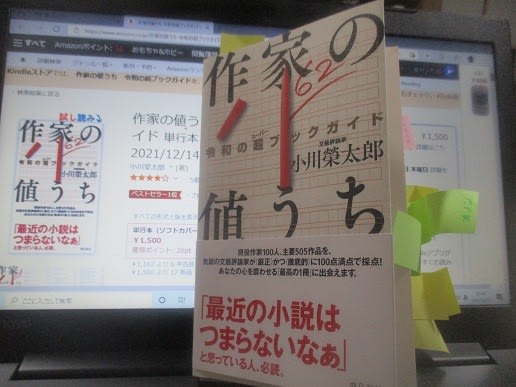

只今ベストセラーだそうで。

面白いのですぐ読んだ。

日本の現役作家100人をエンターティンメイト系、純文学系に分け、総数505の作品についての解説と著者なりの採点。

期せずして、現代の小説を読む際の羅針盤となっている。約2年間、他の仕事の合間に読み続けたそうで、大変な労作。

著者は、連綿と続く日本の小説が最近面白くなくなっている。言葉でものを考え表現することは、人が心豊かに生き、その国の国力をかさ上げする大元だと言っている。

しかしこの30年ばかり、小説はスケールが小さくなり、ネット社会で人が人を責め、生きるエネルギーが枯渇している時代に、それを突き破る作品が出てきて欲しい。それが動機でこの本を書いたのだと。

その志や良し。なんて、私がえらそげに言うのもおこがましいのですが。

最高点はカズオイシグロの「忘れられた巨人」・・・構えの大きな作品でした。

次点が同じ作家の「私を離さないで」・・・クローン人間の短い一生。これは読後、泣けて泣けて。本読んで泣くのは、本当に久しぶりだった。前はいつだったか、あまりに前で忘れてしまった。0点や-90点の作品もあるけど、作家の名誉のため、ここには再録しない。

著者の評価は容赦ないけど、分かりやすくその理由も書かれているので、なるほど、日本文学の高い峰が今後も続いてほしいと、私も思った。

村上春樹は小説にアメリカ風のビジネスを取り入れた人、近代文学から続く伝統が彼によって断絶してしまった。と手厳しい。

私も30代には読めたのに、今となっては読めない。なぜかと思ったけど、その意味がこの本にはありました。

まだまだいろいろありますが、大変に学びの多い本でありました。年末にこの本に出合って、今年のいい締めくくりになりました。

昨日は臨時の茶話会。会場が耐震化工事中で、会員のお宅をお借りして集まりました。

話題はいろいろ、みなさん80代、私が若手。まだまだ、場所によっては若手です。年金暮らしのものにはケーキだって高いと言われるので、残金でちょっと豪華なケーキを買っていい歳忘れになりました。

その場で、町内会から、寡婦の人にだけ配られる黒豆、私だけなし。エーーーン、欲しかったよう。今まではお姑様のを勝手に食べてたけど、今年からそれもなし。残念!!

「**さんはご主人がいるからね」

「いるにはいるんだけど、ほとんど会話がなくて、いないのとおんなじ。それでもだめですか」

「それはダメよね」ということでした。

ううううう、、、、残念過ぎる。

帰り際、会場を提供してくれた会員宛てに、お弟子さんが仕上げた振袖が届く。それを点検して呉服屋に収めるのがその人の仕事。以前は、家に住み込みでお弟子さんをたくさん置いて和裁を教えていたそうで、今も二人辞めずに通っていると言うので、私も習いたいとお願いしたけど断られた。こちらも残念。

振袖は上品な色と柄。私、女の子がいないので、未だに振袖あれこれ見るのが好きです。

著者は日本近代史、特に近代日朝関係史が専門の歴史学者。京都大学を卒業し、現在は奈良女子大名誉教授で、現在92歳。

これもアマゾンのおすすめ本にあったので買って読んでみた。

2009年の発行当時、ちょうどNHKがドラマ「坂の上の雲」を延々3年間にわたり放送していたころ。

放送は知っている。以前、広島市の向かい側にある海上自衛隊術科学校を、県人会の催しで見学し、講堂も見たことがある。

戦前は海軍兵学校の建物で、海軍天皇隣席の卒業式をした講堂も残っていた。菊の紋章のある玉座みたいなのがあり、ここで「坂の上の雲」のロケをしたとの説明だった。

生前、司馬遼太郎は「坂の上の雲」の映像化を許可しなかったと言う。(戦争を肯定し)好戦的な気分を生み出すのが理由だとか。しかし、没後、遺族を説得して映像化にこぎつけたと言う。

主人公は秋山兄弟に正岡子規、日露戦争の時の話らしい。私は全然読んでないし、ドラマも見てないけど、先月、愛媛県の道後温泉に行ったら「坂の上の雲ミュージアム」みたいなのがあったので、当時は大変な人気だったのだと思う。

日本は太平洋戦争で完膚なきまでに敗北し、無条件降伏して、明治維新以来の近代化の遺産を一度ご破算にして出発した国ではあるけれど、戦後十数年がたち、世の中も落ち着いて豊かになるにつれ、明治時代の日本は素晴らしかったという風潮が生まれたと、長く生きてきたばあちゃんは思うのです。

よく憶えているのは「明治天皇と日清大戦争」「天皇皇后と日露大戦争」という二つの映画(題名はちょっと違っているかもしれない)。天皇役は嵐寛十郎、鞍馬天狗をよくやっていた人。映画館は混んでいたのでヒットしたんだと思う。

司馬遼太郎の歴史観も、この映画の延長上にあると思う。

私は、子供のころは歴史を長い物語と考えていましたが、歴史もまた科学、きちんとした資料を分析して当時の時代の姿をあきらかにする。資料が実験結果の場合や、文字に書かれた昔の生の史料の違いがあっても、誰が見ても矛盾のない結果を導き出す科学だと思っています。

しかし、歴史において、何を見て、あるいは何を見ないで、どんな結論を導き出すかに大きなブレがあるのはなぜでしょう。

それは多分、自国の歴史が自分の誇りとしばしば結びつき、見たいものしか見ない、あるいは見たくないものは拒否するという感情に支配されがちだからでしようか。

物理や化学の場合はこんなことないように思うのですが。

初めに思いありき。違う意見は聞きたくない。これではいつまでたっても平行線ですが、私は何よりも史料の意味するものを読み取り、事実の前に謙虚であれば、歴史観というのは後からついてくると思います。

この本では歴史学者の、史料を示す手法で、司馬遼太郎の歴史の見方が、日本人に心地よい一方的であることを一つ一つ明らかにしていきます。

日清戦争同時の朝鮮は決して遅れた国ではなく、民族の誇りを持った独立国であった。日本は明治維新のまだ前から、周辺の諸国へ進出するのが近代化という論調があり、(吉田松陰も)、その道をまっすぐに突き進んだのが1945年のまでの歴史だと私は思っています。

大昔に読んだ岩波講座の日本歴史シリーズ(1960年代発刊)で、日清戦争のまだ前に、日本は朝鮮から大量の金を手に入れたとありました。誰の何という論考か、本を捨ててしまったので確かめようがないのですが、それだけはものすごく印象に残っている。

資本主義勃興以前の、マルクス言うところの資本の原始的蓄積、それも全部ではないとしても一部朝鮮に依っていることに日本の後進性、近代化の危うさを感じたものでした。

多分、幕末の日本から、金と銀の兌換率が諸外国と違っていたので(日本は金が安かった)、交易が始まると瞬く間に、日本の金が海外に流失してしまったのと似た事情だったのでしょうか。

司馬遼太郎は、韓国の農村を歩くと本当に素朴な農民がいて、昔から全然変わらないのではないかと言っているそうですが、それは朝鮮民族は子供みたいなもので、日本に文句言うのは子供が駄々をこねているようなもの、という日本会議の見方と地続きではないでしょうか。

この本の中で特に興味深かったのは、著者が福島県立図書館の日清戦争の原史料に当たって、公刊されている戦史との違いを明らかにしたこと。郡山市の実業家が日清、日露の戦争資料をコレクションしていて、その中に「日清公刊戦史」の草案が残されていたのでした。その中には詳細な王宮占領の記録もあるとのこと。

例の閔妃暗殺事件ですね。他国の軍隊がそよの国のお城に攻め込んで王妃を暗殺する事案は、私は不勉強でよく知らないのですが、世界史的に見てもそう多くはないと思う。

この草案が流失したのは、おそらく敗戦時のどさくさで、焼却処分されるはずが残ったからではないかと著者は類推しています。

公文書は書き替えてはいけませんね。最近では財務省の公文書を書き換えさせられた人が、業務命令と自分の良心との板挟みにあい、自死しました。

公文書の書き換え、それは歴史を捏造すること。そんなことしている国は、やがて、力の持つ者に都合がいいような間違った方向へ行き、歴史によってしっぺ返しを受けるのではないでしょうか。

司馬遼太郎のためにわざわざ一冊の本を書くまでもないと思いましたが、(すみません、愛読者の皆さん)学者がきっちりと相手にして論考しているのがなかなかよかったです。

人は内輪褒めの耳当たりのいい話にとかくなびきがちですが、批判の中にこそ、自らを省みて次の一歩が踏み出せるきっかけがあるのではないでしょうか。

夫からの批判は別だよう~

うるさいわね、いちいち!

私がおやつ食べたいから食べてるの!!

指図しないで!!!

というように。

公民から借りてきた。

2016年から2018年にかけて、毎日新聞に連載したエッセィを一冊にまとめたもの。

読みやすい文章たけど、なかなか観察が深く、示唆に富む本でもありました。

著者は仕事で訪れたベルリンが好きになり、子供もいないこともあって夫と二人で長期滞在し、そこで仕事もし、ドイツ語学校に通い、「ゆりね」という犬も飼っている。

読みどころはドイツと日本の生活習慣、文化の違い。便利で華やかな日本、合理的で無駄のないドイツ。ドイツで暮らしていると、日本自体が巨大なショッピングモールに見え、サービスという名のもと、何にでもお金がかかる。そうです。

また戦争の記憶も、石に刻むドイツ、水に流す日本。道でペット同士を遊ばせる日本、ドッグラン以外では犬をじゃれ合わせないドイツ。何でもお金で買える日本、ガレージセールなどで品物を融通し合うドイツと、文化の比較としても面白く読みました。

まだ母親のことにも触れている。母親は強烈な個性の人で、自分の思うようにしたがり、気に入らないと怒りから子供に暴力をふるう人であったとのこと。怖くて、最近までその母親に追いかけられる夢を見ていたとか。

そんなことを日記に書いて提出するわけにいかないのでお話を作っていた。それが作家になる原点だったそうで。

なるほど、書くことについては、どんな体験も無駄ではない。幸せなこと、楽しいことよりも、苦しいことの中に書く材料が転がっていて、それが財産になる。そのことをあらためて思った。

先日も例によって本棚からテキトーに抜いて下へ持って降りたんですが・・・

読んでないのが二冊。

山口昌男(ご存命なら呼び捨てでごめんなさい)は当時の哲学者との対談。つい買ってしまって、後で読むつもりが30年以上経ってしまった。めくってみたけど、今の私の暮らしに全然絡んでこないので、このままオークションに出します。

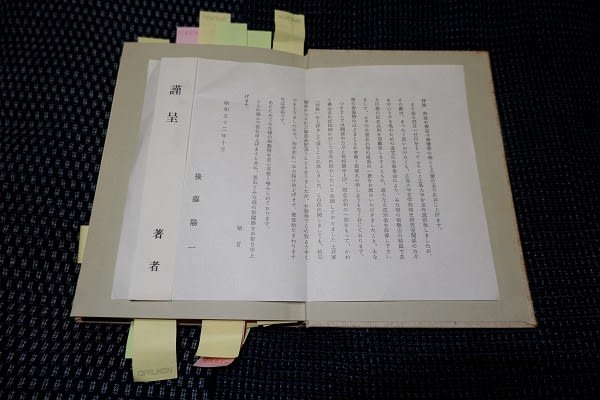

もう一つ、右端の本は・・・すっかり忘れていたけれど、著者から直接いただいたもの。これもいつか読むつもりで、箱から出してさえなかった。

申し訳ありません。不肖の不勉強の弟子で、読むのがやっと今になりました。

現在の東広島市黒瀬町の農家に残っていた作帳。

天明七年から明治二十年の百年あまり、毎年の農業経営の詳細を記録したもので、著者は1951年に農村の史料調査に出かけてこの家の文書と出会い、他の百点余りの史料も読み込んで、学会発表もし、退官記念に論文と史料集として上梓したと後書きにある。

1977年当時の、史料が残されたお宅はまだたくさん残っていた茅葺屋根の農家。

下は広島藩が作った藩内の地歴書の中の、旧兼沢村の絵図。

論文は33ページと短い。

史料は残り180ページほど、こちらが長く著者もこちらを史料として後世に残したいという意図があったと思う。後世、誰かの研究の参考に。生の筆文字ではなく、きちんと読み下して活字にしたもの、それを残したかったと思う。

論文の所は短いのですぐ読めましたが、なかなかに面白かったです。

このお宅の記録の初め頃、水田5反3畝、畑3畝と中規模農家。今、これだけの水田と畑では家族は到底生活できないけれど、当時は何でも手作りするし、現金がなくても普通程度には暮らせていたのでしょう。

今でもそうだけど、家計簿をつける主婦とつけない主婦、何十年の間には資産に違いもありそうですが、このお宅は丁寧に記録を取り、より生産性を上げるためにいろいろ工夫する。少しずつ田も買い増し、やがて庄屋も務めるようになる。

広島藩は幕末まで村方地行制度が残っていた。藩士への給付は現金ではなく、年貢米。藩士の一人ずつに知行する村や、もっと小さな区割りを割り当てそこから年貢を取る仕組み。庄屋は村人それぞれに年貢米を割り振り、それをまとめて納める・・・ということであったらしい。

あったらしいって、本当に不勉強な私。

米は広島のお城ではなくて、仲買人かどこかへもっていった?藩士は既にその商人から年貢米を担保に借金している場合が多く、年貢が入った時点で決済していたことでしょう。

当時は大坂に米相場が立ち、全国の米が集まったけれど、各地にも小規模な米市場があったのかもしれない。また北前船も途中の港の値のいい米市場で少し売り払い、代わりのものを仕入れると言うこともあったかもしれない。

広島藩の年貢米は地元消費以外は集められて、大坂へ運ばれたのですが、村から広島への運搬は農家の負担でしょうか。大八車か何かに乗せて、牛か馬に引かせて山坂越えて、大変な負担です。

今の時代には考えられない艱難辛苦を経て、少しずつ収穫量も増え、豊かになって行く。その力こそが時代を動かす。著者もそう言っておられます。

私は普段から大河ドラマやそのほかの歴史番組はほとんど見ませんが、いつの日かNHKも英雄史観から抜け出し、名も残さない庶民の暮らしにも光を当ててほしいものです。

長くなりました。

史料集も面白い。

まずびっくりしたのは5反そこそこの水田に実にいろいろの品種の田植えをしていること。名前もコシヒカリやアキタコマチではなくて、京白川、とらのを籾、世直り、紅餅・・・うんとたくさん、名前も古雅。

これは田の条件に合わせて収量の多いのを選んだ結果と思うけれど、ものすごく手間ではないでしょうか。いえいえ、きっとまとめて作業して、種籾だけ分けているのでしょう。

経営規模が大きくなるに従い、農繁期には人を雇っている。雇われるのは村内のより経営規模が小さい農家の人や、よその家の使用人など。三食におやつ二回つけて、賃金は一日ずつの計算。後でまとめて払う。

その他にも年中行事や当時の世相などもうかがえて、興味深いものでした。

例えば第一次長州戦争のことでは

御しんばつト申テ公儀江戸方ゟ(より)長州萩ヲせメ下り、丑十月ゟ当國広嶋迄御諸大名様諸国ゟご出張御座候

大いくさ

とあります。短い文に臨場感が伝わってきます。この時は引き分けで講和の条件として、長州藩では家老二人の首をはねて広島まで持って来たそうですが、保存方法は?と後世のものはつい考えてしまいます。

その時代には当たり前でわざわざ書き留めなかったことから、のちの世には分からなくなっていく。

その意味で、今回この本を読んだのはとてもよかったし、毎日を真面目に生きているその営みこそが世の中をよくしていく。そう思わされる史料集でした。

ただ分からないことが一つ。

明治14年、備中(岡山県)の玉島、足守にヒラリが降り、目方170匁(550g前後?)死人も出て、山の松は冬山のように白くなり、作物も取れなかった。美作も降ったけど大したことなかったって・・・

何、ヒラリって????

火山灰と言っても火山もないし・・・どなたかご存知の方、教えてください。

本日の写真追加

最近頂いた絵葉書いろいろ。きれいな花と実に癒されます。

左上はガマズミでしょうか。

発掘写真館。高校生のころ我が家にいたシロ。

その少し前に黒い子犬を飼い始め、あとからシロが来た。

黒いのをシロ、白いのをクロと私が名前を付けて二匹飼っていたけれど、母が二匹も要らないとシロを(黒い犬ね)を知り合いに譲り、結局クロだけ飼うことに。

名前も、やがてクロからシロへと変わる。弟がよく遊んでいた。

その前後もずっと実家には犬がいたけど、シロの写真しか見当たらない。ジョン、かんぺい(漢字名は知らない)などなど。大体がのんびりとおとなしい犬ばかりだった。

母が足が悪くなって散歩が難しくなり、自分が乳母車に乗って引かせようとしたら断固拒否されたと話していた。

お母さん!そりゃいくらなんでも、あなたの体重考えたら動物虐待!!

アマゾンのおすすめ本に出てきたのでつい買ってしまったけれど、何しろ講談社学術文庫、文庫とは言え、300ページ以上の大著で読むのにちょっと難儀した。

私の本の読み方は初め少しずつ、最後三分の一くらいは一気読み。最初からそうすればいいのだけど、その世界に入るのに時間がかかる。これも寄る年波の故か。

いえいえ、山折先生はまだお元気。

肺炎から生き返った私がいま思うこと 山折哲雄さん:朝日新聞デジタル (asahi.com)

私は今まで、仏教の信仰と民間の宗教的習俗は別々のものと漠然と思っていたけれど、両者は分かちがたく結びついている。そのことを具体的な例をいろいろ挙げて論考しているのが前半部分。

また各地の宗教的な習俗を丁寧に拾い上げ、なぜそこで生まれたか、仏教の影響はあるのかどうかなど、ちょっと難しかったけど、日本仏教の神髄に迫る論考として、素人ながらに面白く読んだ。

一部重なる部分があるのはいろんな場所に発表した論文を集めたからとやがて気が付く。

私的に面白かったのは「日本人のふるさと観」、「隠れキリシタンと隠れ念仏」など。薩摩藩では一向宗も禁止され、門徒はひそかに信仰する。カヤカベ教、それが高千穂峰の山麓、50戸ほどの集落などに残る。。。。知らんかったあ。。。。びっくり。

また東北では「善知識」と呼ばれる指導者の下の念仏集団があり、その結合が強いため本山寺院からは異端とされ、また仙台藩などは厳しい弾圧をしたとか。

始まりは親鸞の子、善鸞からという説も本書では紹介されている。善鸞は親鸞の教えに密教的秘儀を加え、自分だけ親から直接教えられたという分派活動(70年代用語)をして親鸞から義絶された人。

東北の地がそのようなものを受け入れやすかったということもあったのでしょうか。これは私の感想。親鸞は晩年京都へ戻るけれど、東国の信者がわざわざ、京都へまで来ていろいろな教えがあるけれど、

孫が来て中断、また後程、ごめんなさい。

ホントのところはどうなのかと聞いている。親鸞はそれに応えて念仏以外に何もないと答えている。(歎異抄より)

この本のテーマとは外れるけど、宗教においても思想においても社会活動においても、その内部につねに異端を内包しているのではないでしょうか。

正統が社会の動きに対応できなくなった時、必ずや新しい運動が起きるものです。あるいはまた、正統があまりにストイックな場合、ちょっと他の、楽でわかりやすい要素も取り入れてみる。東国での異安心(いあんじん)は、その流れかなと愚考するわけです。当時は中世、識字率だってうんと低い、人々は素朴、また民間信仰、習俗もうんとある。その中にあって、宗教はどんどん変容していく。それもまた自然の流れではないかと。

私ですか?

もう完全に習俗ですね。

神様も仏様も人間が考え出したもの、自分の願いが叶うようにいろいろな仏様が考え出された。そう思う不信心な私もお寺に行くのは嫌いではありません。その時だけ、何もしなくていいので心が落ち着く。祖父のことを思い出している。

そして私の実家のある高松では、冬の寒い時期、2月だったと思うけれど、各お寺でおときがいただける。老若男女誰が行ってもいいんです。ニンジンや大根がたっぷり入ったしっぽくうどん

しっぽくうどん 香川県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

が、本堂でいただける。きょうはあのお寺、明日はあちらとごちそうになりました。今もその行事があるかは不明。

広島ではおたんやとか言うのかな。昔は魚屋さんが休んでたと思うけど、親鸞上人の命日かなんかだって、広島へ来てから知りました。

私の場合、お寺=祖父=お下がりのお菓子各種=寒い時期の熱々うどんということになっています。つくづく信仰心が希薄な私。いい年して、習俗としてのお寺との関り。

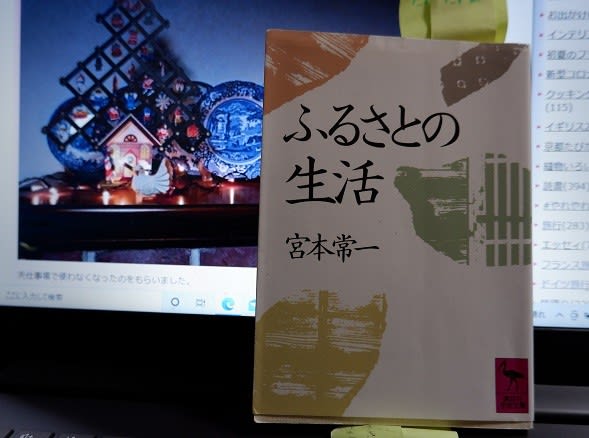

民俗学者宮本常一が、主に戦前、日本全国をフィールドワークして伝統行事、信仰、農作業、食べ物など、人々の暮らしを調べてまとめたもの。

発表されたのは昭和25年(1950年)で、小中学生向きに書かれたのでたいそう読みやすく、挿絵も簡潔明瞭、品があってよかった。

ただ事象を追うだけではなく、なぜそうなったか、地理的、社会的条件を類推するのでなるほどと思うところもたくさんありました。

例えば両墓制。

香川県三豊市の志々島では山の上の埋め墓と集落近くの共同墓地、参り墓があり、私は小さな島でなんでそんな面倒なことと思っていたけれど、両墓制は土葬が前提。それを忘れていた。埋め墓とは本当にご遺体を埋めるところ。そこへはお参りしない。で、その習俗は昔は全国あちこちに見られたそうで。

火葬になると墓は一つになるそうで、未だ両墓制を残す土地では割と最近まで土葬が行われていたのかもしれません。

そうそう、学生時代の最後のコンパの流れで、友達の下宿で男女10人くらいで朝まで語りあかした時、宇和島出身の人が、つい最近まで土葬だったと話して、驚いたことがあります。私のこの歳なので50年くらい前ですが。

燃料が貴重な時代は土葬一択。都市化が進み、埋める場所が取れなくなってから火葬が広まったのではないでしょうか。

稲作の農機具各種も面白かった。我が家には子供のころ、117ぺージの「からさお」がまだありました。「昔、使いよったんや」とのことでした。千羽こきもありましが、使うのは電動式の脱穀機でした。

ものの運搬では、大原女も懐かしい。昭和40年代初め、あの姿で早朝の白川通を歩く人を見かけました。本物と思います。

2005年頃、天神市で柴漬け売っていたのはぎりぎり本物の姿でしょうか。2015年頃、西陣の帯の某織元で、大原女の姿で織機に座っている人がいましたが、本人は恥ずかしそうでした。観光用ですね。それが何を意味するのか、6年前にはもう分からない人がほとんどと思いますが。

はっとう、と広島で言うハッタイ粉が同じ語源というのも驚き。大麦を粉にする、はたくから来ているそうで。

我が実家地方では「おちらし」と言います。それも同じ意味と思います。砂糖を入れて湯で練っておやつがわり。

うちへ遊びに来た友達♂に祖母がインスタントコーヒー出してくれたけれど、ぬるま湯でうまくとけてなかったら、「おちらし?」と笑っていた友達はだいぶ前にあちらへ行ってしまいました。そんなこともふと思い出しました。

昔は多くの人が農林水産業、わけても農業の割合が大きく、自然相手に気候に左右されることが多いので、節目節目に豊作を祈り、禍をよけるための行事いろいろ。それだけ、自然の優しさも恐ろしさも知っていたことでしょう。

昔の人に生活に学ぶことは、今でもたくさんありそうです。

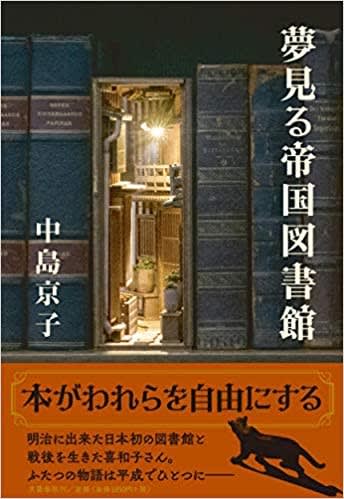

面白かった。今年に読んだ本の中では「暁の宇品」に次いで面白く読んだ。

何よりも展開がスリリングで、上野公園でふと知り合った喜和子さんという老女の一生をみんなで謎を解いていくのが一つの物語としてあり、もう一つは明治の初め、西洋にならって日本で初めての図書館、湯島の聖堂につくられた書籍(しょじゃく)館から現在の国会図書館までの歴史が語られる。

歴史は単なる通史ではなく、図書館に心があるならば時代の変遷、図書館の危機、出入りする人たちの姿など、面白い読み物になっている。

語り手はフリーライターでのちに作家になる私。子ども図書館ができてその取材に行き喜和子さんと知り合う。

喜和子さんは独り暮らしの老女、自由に生きてかつ物知り。図書館の小説を書きたいと言いながら、書きあぐね、私に描くようにと勧める。

喜和子さんの周りには、愛人だった元大学教授、女装趣味の芸大生、ハンサムなホームレス、古本屋の主人、と個性的で多士済々な人が集まっている。

しばらく会わずに古い長屋を訪ねると建物は消滅していて、つてを頼って老人ホームにいることが分かり訪ねて行く。

「としょかんのこじ」・・・喜和子さんは子供の頃に読んだ童話を探していて、そこに子供時代、家を出て東京に出てくるまでの前半生の秘密がある。後半では性格のきつい娘に自立心旺盛の孫娘が出て来て、喜和子さんの終戦(敗戦)を挟んだ、知られざる数年間が次第に明らかになる。

戦後すぐの上野で、二人の復員兵と暮らしていた喜和子さん、一人は女装して女役のセックスワーカー、そのあたりの猥雑さが、とてもよく書けているのはこの作家の大いなる技。直木賞の「小さなおうち」も戦中の東京の暮らしがリアルに再現されていた。

封建的な婚家を逃げ出して、図書館の中に夢と自由があるという子供のころの童話を求める後半生の生き方はすっきりとして共感できる。人生に何が大切かと言えば、見栄や体裁ではなく、人に心を開き、好きなことをして自分が幸せになり、周りも幸せにする、そのことを喜和子さんは身をもって体現していた・・・と、私なりに強引にまとめてみました。

帝国図書館に出入りする人もよく書けているけれど、中でも9日間で仕上げた戦後日本国憲法の草案、その中の女性の権利条項の部分を担当した22歳のアメリカ女性の話は、よかった。アメリカでも出来てなかった民主的な条文、日本女性は彼女に感謝しないといけないけど、ほとんど知られていないんてすよね。名前はべアテ・シロタ。

最後は幼い喜和子が、預けられた親戚に居づらくて上野の図書館前まで逃げて来て、復員兵に拾われる場面で終わる。

ストーリーが大変によくできていると思った。そして、中島さんの小説の中では立場、階層、年齢を超えて人が集まって反発したり、理解したりする場面が私は特に好きです。風通しがよくて、人間っていいものだなあと思わされる場面。

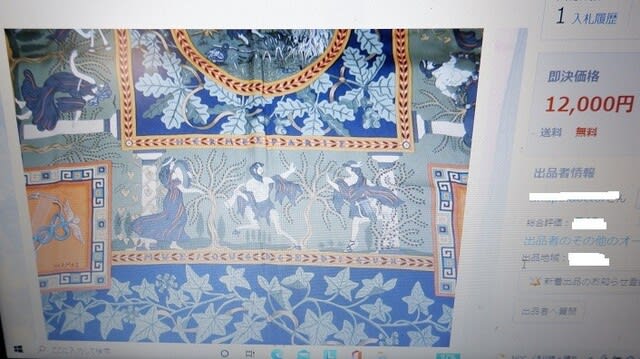

全然関係ないけど、20年以上前のスカーフ、夫に頼んでオークション出したらすぐ売れたそうでびっくり。

一時、流行りましたよね、このタイプ。

手放す前に一度使えばよかったかなと思ったけどそれも詮無いこと。せめて画像をば。

四隅に楽器があって、ギリシャ神話みたいな人物がいて、蔦、樫、オリーブなど。

うーーーむ、はっきりした柄がこの顔にはもう合わない。

20年くらい、押し入れの、壁と衣装ケースの間の隙間に、箱に入れて突っ込んでいた。

紺と緑の組み合わせは嫌いだったけど、オレンジはシックで好きだった。

フランス人って、本来は派手な色をシックにするのが得意。日本の伝統的な色名では何というのでしょうか。

2006年上半期芥川賞受賞作に、賞後の短編を併載。

説明はこっちかな。

八月の路上に捨てる - 伊藤たかみ - 漫画・無料試し読みなら、電子書籍ストア ブックライブ (booklive.jp)

敦はシナリオライターになりたいと思いながら、今は飲料の自販機に飲み物を補充し代金を回収するバイトをしている。二人一組で車に乗るのはシングルマザーの水城さん。その二人のやり取りで物語は進行する。

敦は、大学で知り合った知恵子と結婚している。知恵子は編集者を目指していたが、挫折、今はマンションの販売の会社で働いている。

小説の場所は東京。二人はアパートで暮らし、たまに外で食事をし、そして若い人間の常としてお金がない。二人とも生き方に迷っているところがあり、些細なことがきっかけで喧嘩もする。敦は行きつけの居酒屋の女性客と、投げやりな浮気もする。

15年前の作品だけど、状況は今も変わらないと思う。と言うか、東京で若い人が暮らすのはもっと大変になっているはず。

どこにも持って行きようのない鬱屈がうまく書けていると思った。

修復するのが面倒で二人は離婚する。それは敦の30歳の誕生日のことだった。水城さんは再婚して、内勤に替り、千葉の営業所に移る。

結婚がいいとか悪いとかではなく、一人一人にそれぞれの物語がある。それをうまく掬い取っていて、面白く読んだ。

もう一つのは受賞第一作なので、力まずにまとめた佳編。感動はもちろん表題作にありました。

若いのは何かとしんどい、私も経験がある。暮らし方が定まるのまでは、何かと衝突した。それも最早遠い景色。今さらあれを繰り返したくはない。と言うことは、若い時代に戻りたくもないということ。

最近体が軽くなった気がする。体の密度が薄くなった感覚。もう嫁ではなくなって、気が軽くなった心の反映かなと思う。この気分を早くから味わってきた人もいるけれど、私は今になった。今になったからより深く味わえるということもあるわけで。

年取るって、悪くないなあと最近思っている。体に気を付けて、なるだけ長く、この境地を味わいたいもの。

今年3月に出た本。面白くてほろりとして、心が癒されて、高原のペンションに泊まりたくなって、それも無理だから、せめて家の中を暖かく整えようと前向きになれた本。

栗田拓海は30代と思われる若者。職を失い、自転車旅行の途中に大雨に降られて、高原の元ペンションにたどり着く。

住人は70代前半の元オーナー虹太郎、それより年上の女性かおる、かおるさんは車椅子生活で、一緒に来たヘルパーの搭子、搭子の知り合いの若いフィリピン女性、マリー・ジョイ。

それぞれ他人同士が、何か事情があるらしく、肩寄せ合って生きている。拓海は屋根の修理を頼まれて負傷し、思いがけずに長逗留、次第にそれぞれの事情が分かってくる。

虹太郎とかおるは昔の恋人。恋が成就しなかったのはかおるは既に人妻だったから。搭子は施設の利用者に外で出会い、親切にするつもりが強引に家の中に押し込まれ、相手にケガさせて逃げている身。もしかしたら死んだかもしれない。かおるに打ち明け、それをきっかけに二人で虹太郎の所へ内緒で移住する。

マリーは本国では看護士、日本の介護資格を取るのと、実の父親に会うのが目的。それは辛い結果になり・・・

かおるは、本社勤務になり帰国した息子に強引に自宅に連れ戻される。変な人に騙されてお金を取られているのではという妄想。帰らないつもりだったのにとりあえず言うこと聞いたのは、結局、お嫁さんが持て余して手放すはずと、作品の中で先に含みを持たせている。一度帰れば息子も納得すると。・・・・どうかな。施設に入れられそう。

拓海は、ビザが切れて帰国するマリーに、結婚しよう、必ず迎えに行くからと告げる。

たいそうに風通しのいい作品で、元気が出た。助け合い、理解し合って生きるのは家族でなくてもできる。それは人への思いやりと、人の役に立ちたいという慈愛の心。家族は甘え合い、言い過ぎて、こじれる場合もあるけれど、この作品の中で人間関係はさわやか。過度に干渉しない。

いいなあ、晩年にこんな関係が持てたら素敵だなあ。

暖炉、シチュー、夜の語らい、野菜と果物の栽培、ジャム作り、毛糸で作る小物を店に置く。二重窓の外は鮮やかな紅葉、やがて冬景色・・・

私の妄想も果てしなく。読書の効用ここにあり。

さすが直木賞作家、面白く読みましたが、一か所だけ、大腿骨骨折後に手術もリハビリもしないのは夫と息子が反対したからって、それはあまり説得力がないように思う。

大腿骨を折ると手術してもやがて歩けなくなるけれど、手術とリハビリで初めは何とか歩けるのでは。心の冷たい家族が、手術せずに車いす生活を望むという設定がちょっと理解できなかった。

また別の場所では、立つことは出来るので今からでもリハビリすれば歩けるのではと虹太郎さんが思うけど、大腿骨骨折で立てますか?リハビリだけで歩ける?

そういう人もいるのでしょうか。私の乏しい経験では立てずに、直ちに手術、リハビリしてものに掴まって歩くくらいに恢復して退院しましたが。

我が姑様の場合ですが。

普通はそうではないかなあと、ちょっと疑問符????

1946年生まれの著者は、1990年代、亡くなった父親の遺品の中に、手書きの「大夢 中野みわ自叙伝」を見つける。中野みわが曾祖母、大夢はその父親だそうで。

また同じころ、80代の父親のいとこの叔母から一族の話を聞くこともあり、先祖の来歴を調べたいと思うようになる。

いちまきは一族のこと、血がザワッとする生々しさがあるのは和語の為かと著者は思う。

NHKにファミリーヒストリーという番組があるけれど、それと似た体裁。あれは自分では調べないけれど、こちらは足跡を残した現地に出向き、関係する書籍も読み込んで、著者の探り当てたファミリーヒストリー。

曾祖母は下総関宿藩家老の娘として、江戸、桜田門内の藩上屋敷で生まれる。彼の桜田門外の変の半年ほど前。始まりからしてスリリング。

藩は勤王派と佐幕派に分裂し、やがて戊辰戦争。江戸家老の木村正則(のちの山田大夢)は佐幕派として、若い藩主を連れて戦乱の中を逃げていく。関東をさまよううち、勤王派の藩士と出会い、藩主は奪還され、自らは名を変えて潜伏流浪の生活をする。家族はあちこち転々としながら、最後は佐倉の知り合いの家に厄介になる。

やがて徳川家が移住した静岡に、みわの父親は学校教師としての職を得て家族を呼び寄せ、ようやく落ち着いた暮らしを手に入れる。。。。

戊辰戦争は大きな戦争もなく、日本の明治維新は無血革命、それだけに不十分と若いころは思い込んでいた。

しかしこうして一人の人にスポットを当てて詳しく辿って行けば、血が流されなかったわけではなく、新しい政権が生み出されるには大きな犠牲があったことが実感できる。

その時代に行き合わせる不幸、また幸福は個人には如何ともしがたい側面もあるわけで、もう百年時代が早ければ、家老のお姫様としてみわは一生を終えたはず。動乱の時代に行き合わせて、しなくていい苦労もしたけれど、時代にほんろうされながらたくましく生きてきたのが印象に残った。

口絵に凛とした正面を向いて正座する写真がある。いろいろなものを見た深いまなざし。そして立派な顔つき。昔の日本人って、こんな顔していたんだなあと思った。

謎解きのようにスリリングで、面白く読みました。

膝が痛くてばあちゃん、蟄居。曲げるのはそう痛くないけれど、体重掛けると痛い。

こうなれば空中浮遊するしかない。けどそれは無理なので家にいるときは・・・

じゃじゃーん、これです。

必殺、段ボールギブス。

膝が不意に曲がるのを防ぐ。

初めてした時、夫が面白がってスマホに撮っていた。ったく、人が苦しがっているのに。

司法試験の合格者名簿に名前がなかったそうで、心配ですね。試練はまだまだ続きます。

でも信頼し合っている二人で、どんなことも乗り越えていただきたいものです。だから当然権利のある国庫金、辞退しなければよかったのにと私は思います。

今回のことでは皇室の権威が地に落ちたと嘆く向きもあるようですが、長い目で見ればむしろ逆だと私は思います。

皇室が新しい時代、価値観へと合わせていくための過渡期としての苦しみ、と思います。うまく生まれ変わったら、またしばらくは安泰でしょう。

とは言え、個人が精神的に不調になるまで、国民は何を望むのでしょう。この国民に私は入ってませんが。

余りも生きにくくて、一人ずつ海外逃亡・・・となるまえに、本当に必要な制度なのか考えるてみるのは悪くないと思います。

いざなみいざなぎから始まる国造りの神話、それは奈良時代に国家意識が高まって来た時の作り話。歴史的な史料ではありますが、科学的な歴史ではありません。

それを教科書に入れるよう運動している某団体は、日本を戦前に戻したいのでしょうか。もの言えない国民を作り出して、この国をまた破滅へと導きたいのでしょうか。

とても、倶に天を戴けない人たち。父祖の仇であります。

とは言え、原初の権力が発生する仕組みは興味があります。公民館のグルーブでもよく世話をして事務能力のある人が次第に発言権を増していく。

それが権威にまでバージョンアップするためには、宗教性をまとったり、あと何かな・・・もう二つ三つの段階が必要だと思います。ここらあたりは、吉本隆明(ばななさんのお父さんね)の著作にいろいろありそうですが、どの本のどの辺りか、ばあちゃんはもう忘れた。

ただの権力が現人神になるまでのからくりと長い年月・・・ばあちゃんには永遠に解けない謎であります。立派な御殿に厳かな言動の積み重ねかな。

そしてそんなものに絶対に騙されないぞと、前世紀に外地で、親族に別れを言うこともなく亡くなった多くの若者の為に、きょうもまた固く誓う。