先日も例によって本棚からテキトーに抜いて下へ持って降りたんですが・・・

読んでないのが二冊。

山口昌男(ご存命なら呼び捨てでごめんなさい)は当時の哲学者との対談。つい買ってしまって、後で読むつもりが30年以上経ってしまった。めくってみたけど、今の私の暮らしに全然絡んでこないので、このままオークションに出します。

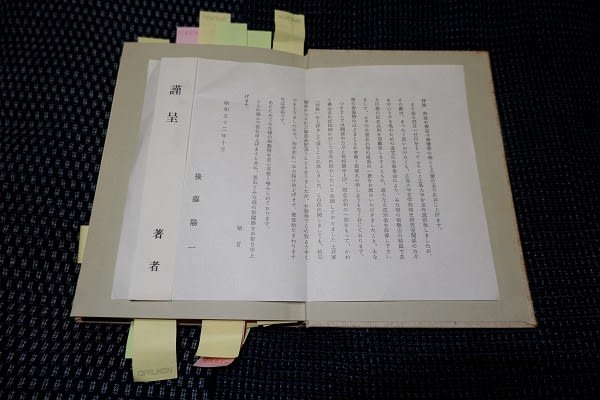

もう一つ、右端の本は・・・すっかり忘れていたけれど、著者から直接いただいたもの。これもいつか読むつもりで、箱から出してさえなかった。

申し訳ありません。不肖の不勉強の弟子で、読むのがやっと今になりました。

現在の東広島市黒瀬町の農家に残っていた作帳。

天明七年から明治二十年の百年あまり、毎年の農業経営の詳細を記録したもので、著者は1951年に農村の史料調査に出かけてこの家の文書と出会い、他の百点余りの史料も読み込んで、学会発表もし、退官記念に論文と史料集として上梓したと後書きにある。

1977年当時の、史料が残されたお宅はまだたくさん残っていた茅葺屋根の農家。

下は広島藩が作った藩内の地歴書の中の、旧兼沢村の絵図。

論文は33ページと短い。

史料は残り180ページほど、こちらが長く著者もこちらを史料として後世に残したいという意図があったと思う。後世、誰かの研究の参考に。生の筆文字ではなく、きちんと読み下して活字にしたもの、それを残したかったと思う。

論文の所は短いのですぐ読めましたが、なかなかに面白かったです。

このお宅の記録の初め頃、水田5反3畝、畑3畝と中規模農家。今、これだけの水田と畑では家族は到底生活できないけれど、当時は何でも手作りするし、現金がなくても普通程度には暮らせていたのでしょう。

今でもそうだけど、家計簿をつける主婦とつけない主婦、何十年の間には資産に違いもありそうですが、このお宅は丁寧に記録を取り、より生産性を上げるためにいろいろ工夫する。少しずつ田も買い増し、やがて庄屋も務めるようになる。

広島藩は幕末まで村方地行制度が残っていた。藩士への給付は現金ではなく、年貢米。藩士の一人ずつに知行する村や、もっと小さな区割りを割り当てそこから年貢を取る仕組み。庄屋は村人それぞれに年貢米を割り振り、それをまとめて納める・・・ということであったらしい。

あったらしいって、本当に不勉強な私。

米は広島のお城ではなくて、仲買人かどこかへもっていった?藩士は既にその商人から年貢米を担保に借金している場合が多く、年貢が入った時点で決済していたことでしょう。

当時は大坂に米相場が立ち、全国の米が集まったけれど、各地にも小規模な米市場があったのかもしれない。また北前船も途中の港の値のいい米市場で少し売り払い、代わりのものを仕入れると言うこともあったかもしれない。

広島藩の年貢米は地元消費以外は集められて、大坂へ運ばれたのですが、村から広島への運搬は農家の負担でしょうか。大八車か何かに乗せて、牛か馬に引かせて山坂越えて、大変な負担です。

今の時代には考えられない艱難辛苦を経て、少しずつ収穫量も増え、豊かになって行く。その力こそが時代を動かす。著者もそう言っておられます。

私は普段から大河ドラマやそのほかの歴史番組はほとんど見ませんが、いつの日かNHKも英雄史観から抜け出し、名も残さない庶民の暮らしにも光を当ててほしいものです。

長くなりました。

史料集も面白い。

まずびっくりしたのは5反そこそこの水田に実にいろいろの品種の田植えをしていること。名前もコシヒカリやアキタコマチではなくて、京白川、とらのを籾、世直り、紅餅・・・うんとたくさん、名前も古雅。

これは田の条件に合わせて収量の多いのを選んだ結果と思うけれど、ものすごく手間ではないでしょうか。いえいえ、きっとまとめて作業して、種籾だけ分けているのでしょう。

経営規模が大きくなるに従い、農繁期には人を雇っている。雇われるのは村内のより経営規模が小さい農家の人や、よその家の使用人など。三食におやつ二回つけて、賃金は一日ずつの計算。後でまとめて払う。

その他にも年中行事や当時の世相などもうかがえて、興味深いものでした。

例えば第一次長州戦争のことでは

御しんばつト申テ公儀江戸方ゟ(より)長州萩ヲせメ下り、丑十月ゟ当國広嶋迄御諸大名様諸国ゟご出張御座候

大いくさ

とあります。短い文に臨場感が伝わってきます。この時は引き分けで講和の条件として、長州藩では家老二人の首をはねて広島まで持って来たそうですが、保存方法は?と後世のものはつい考えてしまいます。

その時代には当たり前でわざわざ書き留めなかったことから、のちの世には分からなくなっていく。

その意味で、今回この本を読んだのはとてもよかったし、毎日を真面目に生きているその営みこそが世の中をよくしていく。そう思わされる史料集でした。

ただ分からないことが一つ。

明治14年、備中(岡山県)の玉島、足守にヒラリが降り、目方170匁(550g前後?)死人も出て、山の松は冬山のように白くなり、作物も取れなかった。美作も降ったけど大したことなかったって・・・

何、ヒラリって????

火山灰と言っても火山もないし・・・どなたかご存知の方、教えてください。

本日の写真追加

最近頂いた絵葉書いろいろ。きれいな花と実に癒されます。

左上はガマズミでしょうか。

発掘写真館。高校生のころ我が家にいたシロ。

その少し前に黒い子犬を飼い始め、あとからシロが来た。

黒いのをシロ、白いのをクロと私が名前を付けて二匹飼っていたけれど、母が二匹も要らないとシロを(黒い犬ね)を知り合いに譲り、結局クロだけ飼うことに。

名前も、やがてクロからシロへと変わる。弟がよく遊んでいた。

その前後もずっと実家には犬がいたけど、シロの写真しか見当たらない。ジョン、かんぺい(漢字名は知らない)などなど。大体がのんびりとおとなしい犬ばかりだった。

母が足が悪くなって散歩が難しくなり、自分が乳母車に乗って引かせようとしたら断固拒否されたと話していた。

お母さん!そりゃいくらなんでも、あなたの体重考えたら動物虐待!!