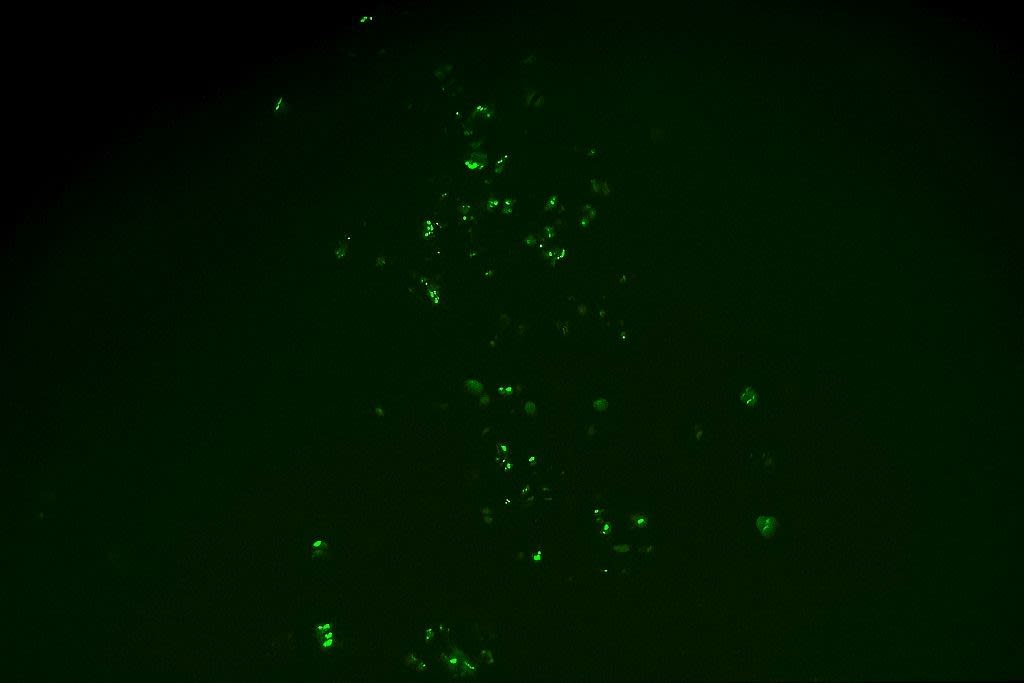

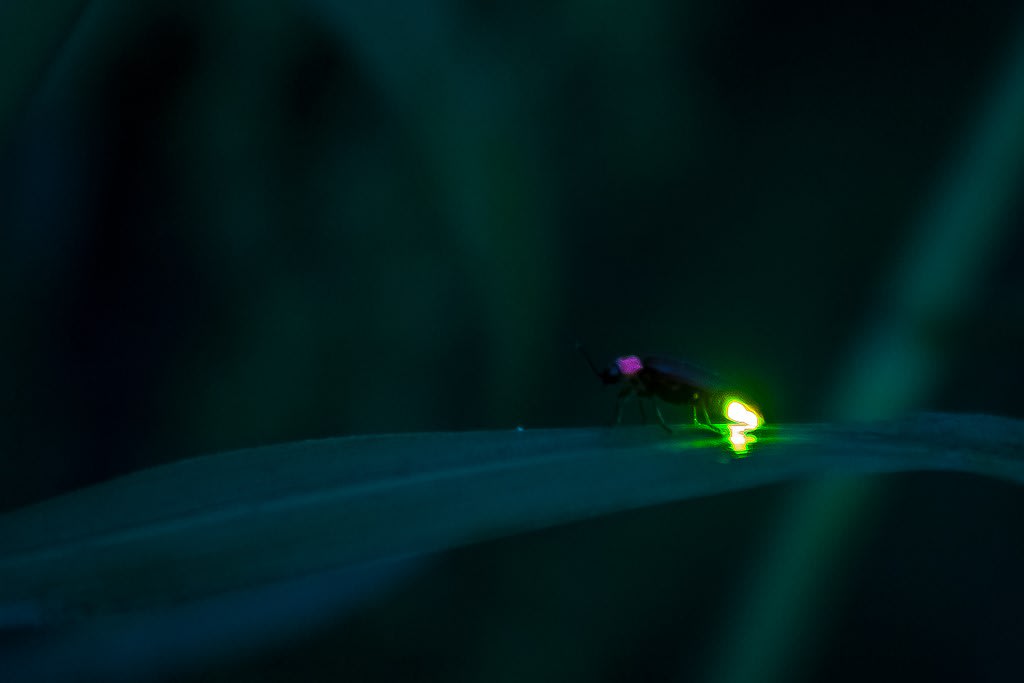

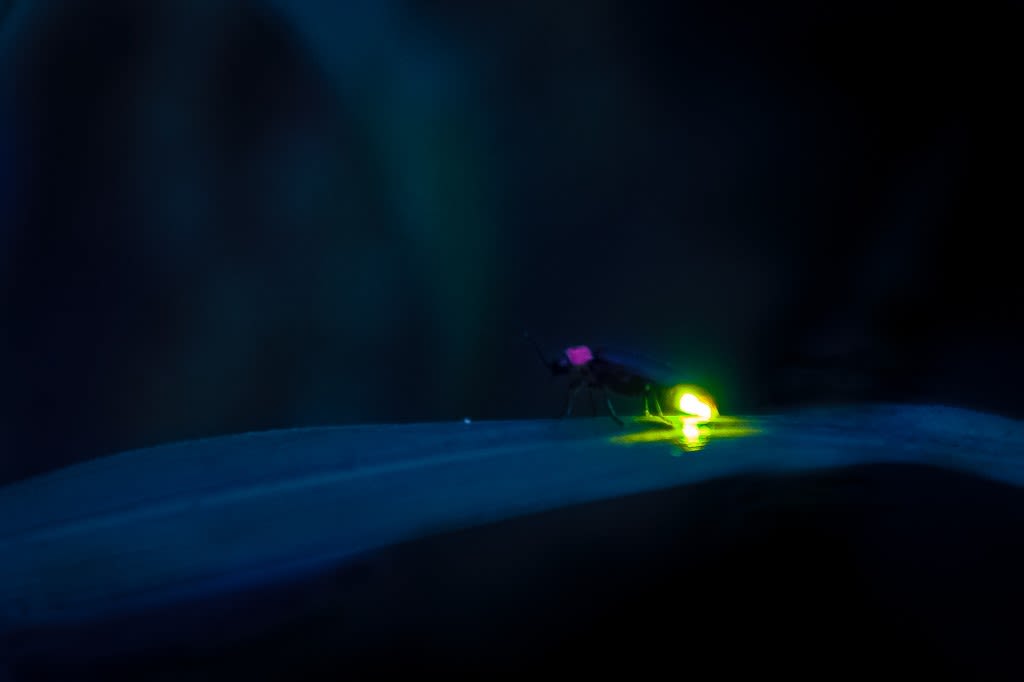

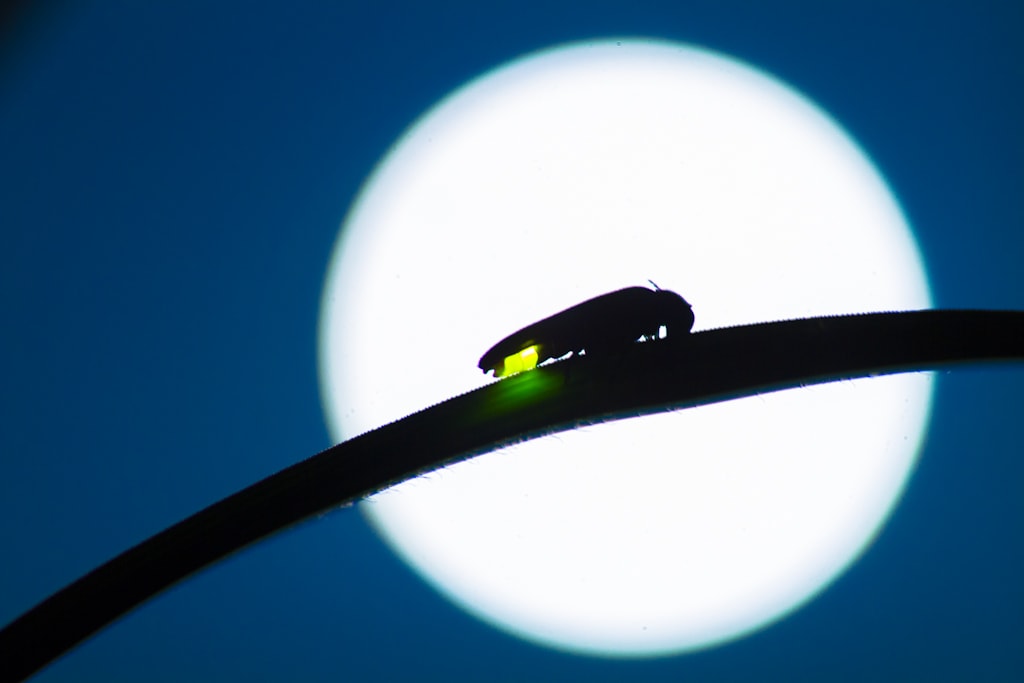

ゲンジボタルの幼虫上陸が各地で始まっている。幼虫は、蛹になるために水中から出て陸地を目指す。腹部第8節にある2つの発光器を光らせながら上陸する光景はとても幻想的であり、まだまだ謎の多い生態の神秘的な1ステージでもある。

ゲンジボタルは、遺伝子型によって大きく2つのタイプ、西日本型および東日本型に分けられ生息環境や生態にも違いが認められ、幼虫の生活場所と上陸行動にもそれぞれ特徴がある。この記事では、成虫が乱舞する様子を何度も観察し撮影(ホタルの乱舞~里山で舞う東日本型ゲンジボタル~)している東日本型ゲンジボタルの生息地である千葉県某所での幼虫上陸の観察を記したいと思う。

当生息地は、全体が典型的な谷戸になっており、谷戸の最奥から転々と発生場所がある。上陸を観察したところは、谷戸の入口付近で、水田脇の用水路である。コンクリート3面張りで、壁の高さはおよそ60cm、水底には泥が堆積し、水深は約15cm。カワニナはかなり多く生息している。ここより上部は小さな用水路で、台風や大雨でも濁流になるようなことはほとんどない。人為的な幼虫の放流やカワニナの放流など一切行われていない全くの自然発生地であり、谷戸全体では、毎年多くのゲンジボタルが発生している。

千葉県内では最も成虫の発生時期が早く、5月中旬から見られ、ピークは5月下旬頃である。上陸してから羽化発生するまでの潜土期間はおよそ50日であるから、当地の幼虫の上陸時期は3月中旬頃からと予測できるが、幼虫は幾つかの条件が合致しなければ上陸を開始しない。これは遺伝子型の違いとは関係なく基本的な条件は以下の4つになる。

- 日長時間が、12~13時間であること。

- 上陸時の気温が、約10℃以上であること。

- 降雨時、または降雨後で陸地が濡れていること。

- 0.1lux以下であること。(満月の夜の地表面は0.2lux、街灯下は50~100lux)

ゲンジボタルの終齢幼虫は、室内の人工飼育において、室内灯を照らすなど屋外の日長時間と異なる場合は、自然界とは違う時期に上陸しようとすることから、体内時計によって日長時間の変化を計り上陸時期を見極めていると思われる。日長時間が12~13時間くらいになると、幼虫は岸辺の水際に集まってきて、時々水面から頭部を出して水上を伺うような行動をする。おそらく気温や雨の状況を確認しているものと思われる。そして条件が揃えば夜間に上陸が行われるのである。

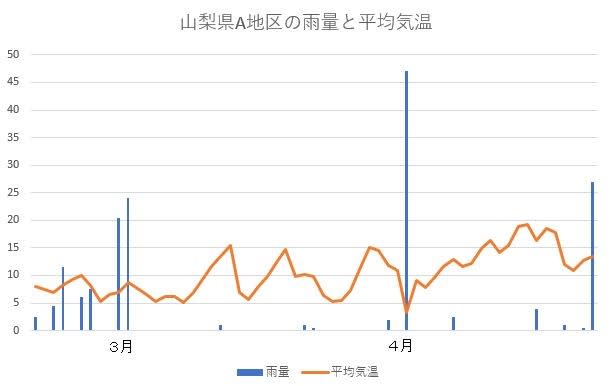

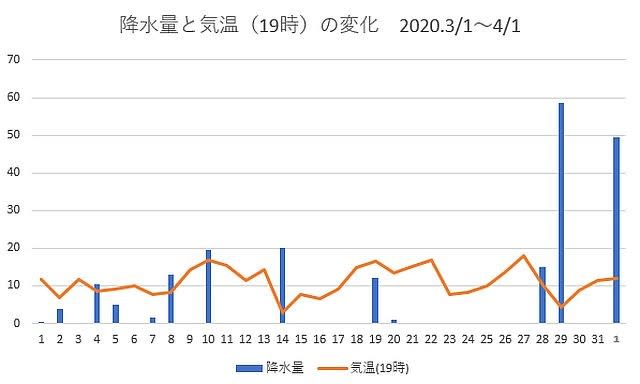

まずは当生息地において日長時間が12時間を超えた今年3月1日から4月1日までの降水量と上陸開始時間である19時の気温をグラフで表してみる。(グラフ1)上陸は19時以降になってからも行われるが、19時の気温で考察することとした。

グラフ1.千葉県A市のゲンジボタル生息地における降水量と気温(19時)の変化 2020.3/1~4/1(気象庁のデータより作成)

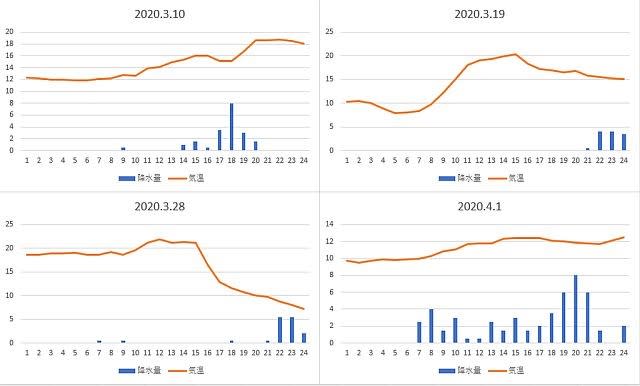

グラフ1の中で先の上陸の条件と完全に合致する日を見ると、3月10日と19日、28日、そして4月1日が該当するので、次にそれぞれの日の1時間ごとの降水量と気温の変化を表してみる。(グラフ2)

グラフ2.千葉県A市のゲンジボタル生息地における3月10日、28日、4月1日の気温と降水量(気象庁のデータより作成)

このグラフから、3月10日と19日は上陸したであろうことが推定できる。(残念ながら3月10日および19日は観察を行っておらず、実際に上陸したかどうかは確認できていないので、あくまで気象データからの推定である。)以前、4月9日に千葉県の房総にて上陸を観察しているので、3月10日の上陸は時期的にかなり早いように思うが、温暖化の影響なのであろう千葉県内の他の地区では、ここ数年、上陸の時期が少しずつ早くなってきているという観察もある。今年は桜の開花も東京では3月14日で、1953年の観測開始以来最も早い開花となった。

当地のゲンジボタルの幼虫が3月10日に上陸しても不思議ではない。

次の19日は、21時を過ぎてから雨が降り始めている。かつて、ゲンジボタルの幼虫が上陸を開始するには「朝から雨が降り続いていること」が条件と言われていたが、筆者が山梨県と千葉県の生息地で観察した結果では、上陸の時期であり、気温が10℃以上であれば、夜になって(深夜からでも)雨が降ってくれば上陸を開始することが分かった。ただし、霧雨ではダメで、地面がしっかりと濡れるまとまった雨でなければならない。(雨が夕方になって止んだ場合でも、陸地が十分に濡れていれば上陸を開始することも分かっている。)従って、これも推定ではあるが、19日もおそらく上陸したと思われる。

次に合致する28日は、知人と観察に訪れたが、天気予報よりも雨の降り出しが遅く、18時の時点で霧雨。からからに乾燥した土壌を湿らすには、ほど遠い状況。気温は11℃。予報では、どんどん気温が下がり深夜から降雪の予報。実際に翌29日は、東京都内では雪が積もった。その日は19時を過ぎても水際で発光する幼虫の姿がなかったため、早々と諦めて撤収してしまったが、知人は、千葉県内のゲンジボタルの生息地をいくつか回った後、再び当地を訪れると、23時過ぎに10頭ほどの幼虫が上陸しているところを確認し、写真を撮影している。気温は7℃まで下がり、上陸が続くことはなかったと記載している。その記事はこちらになる。「オヤヂのご近所仲間日記」(ゲンジボタル 幼虫上陸の頃)

28日は遅い時間になればまとまった雨が降ることは分かっていたが、気温が下がってしまうことから早々と諦めて撤収してしまったことに、写真云々ではなく、ホタルの研究家として後悔の念に駆られたが、次のチャンスに恵まれ、夕方に現地入りし観察と撮影を行った。

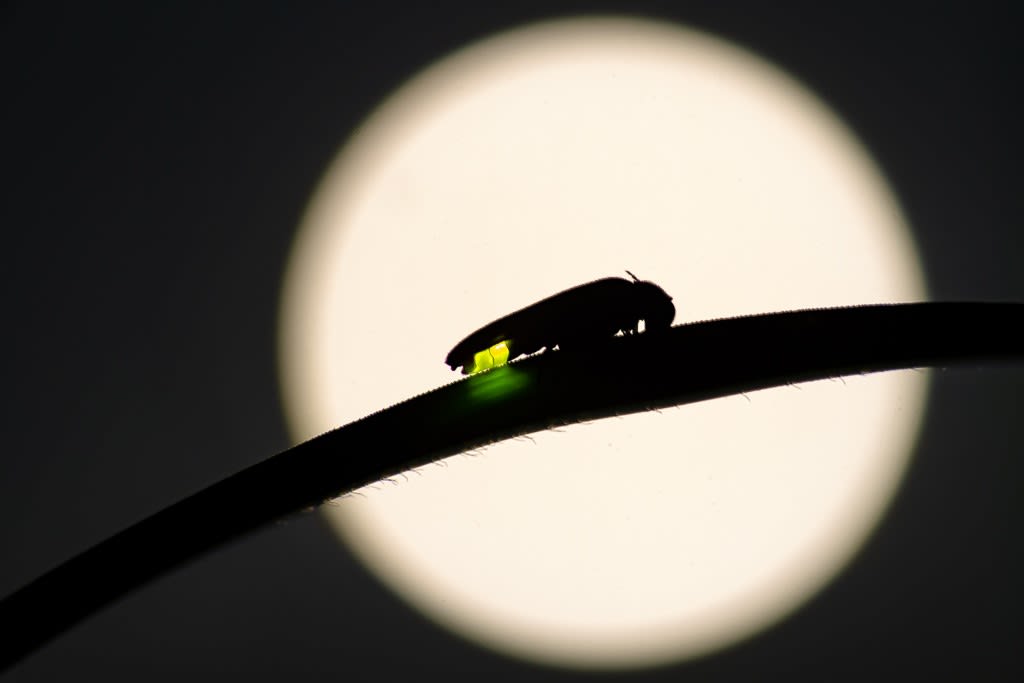

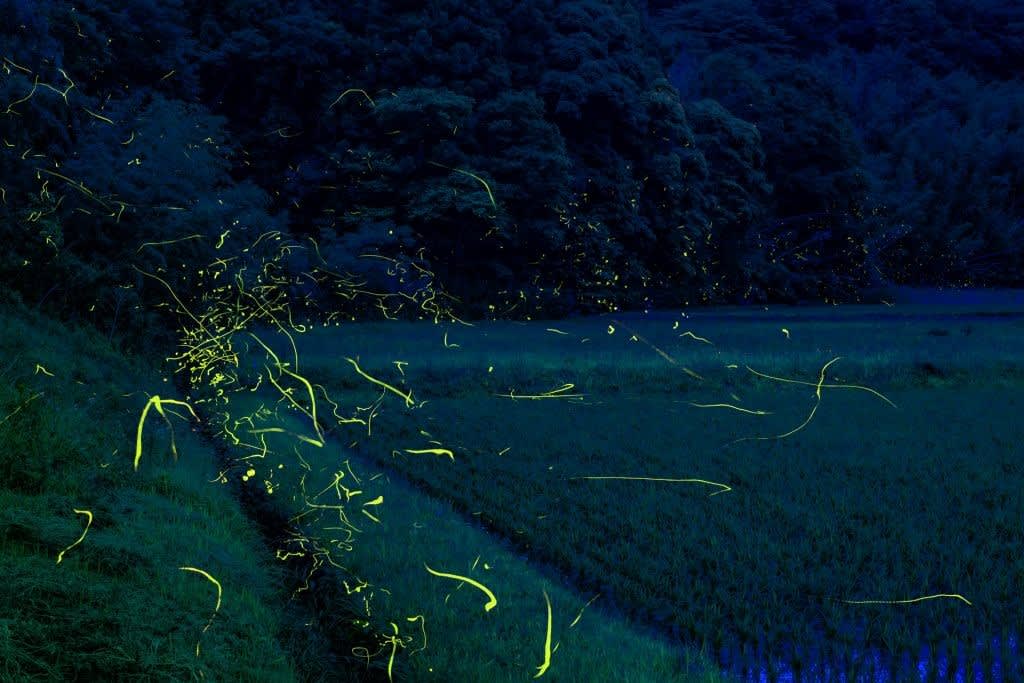

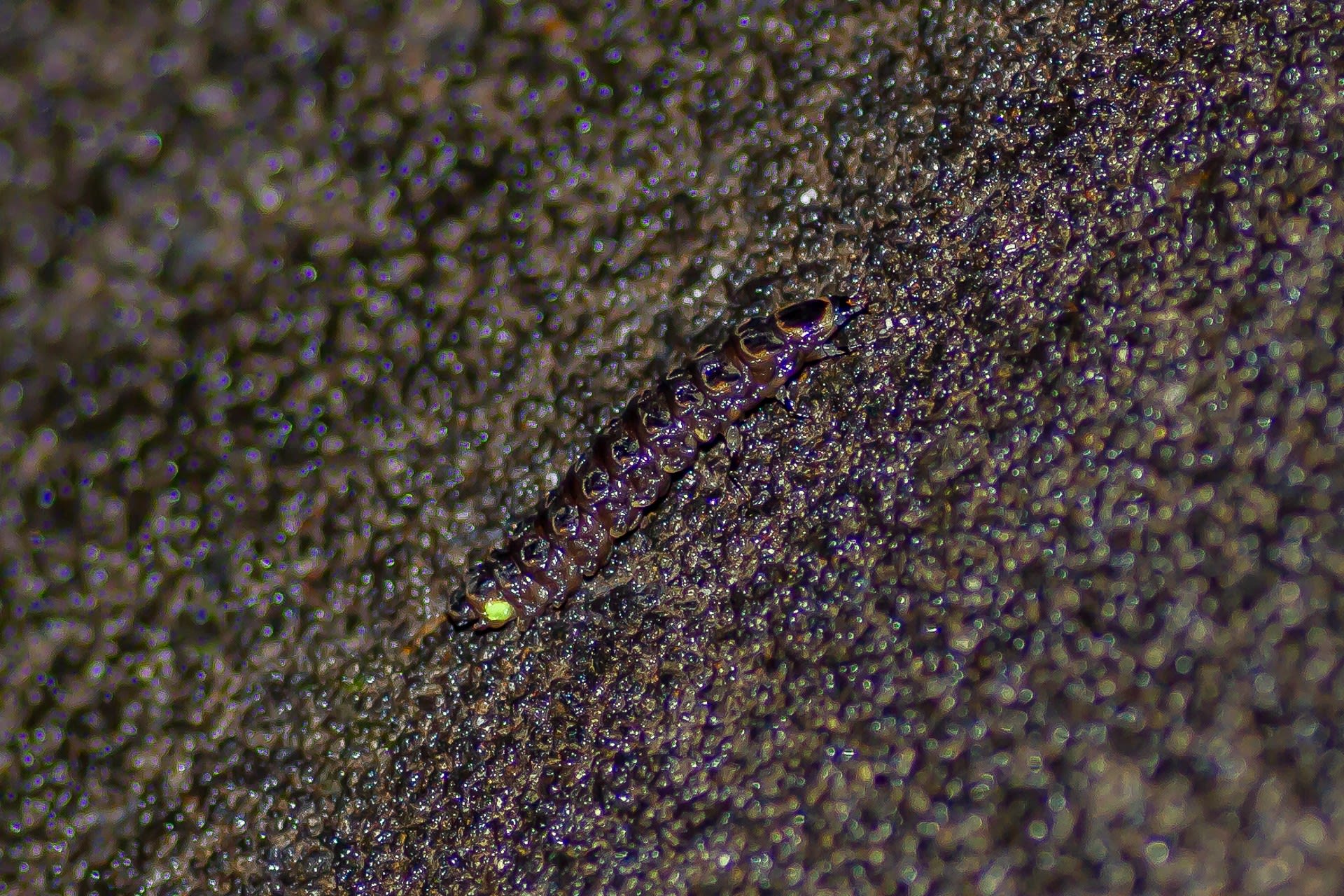

当日は、グラフ2で分かるように朝から雨で気温も18時で13℃と高かった。水路をのぞいていると、18時半におよそ10頭のゲンジボタルの幼虫が一斉に水際で発光を始めた。カメラのフレーム内では、1頭がゆっくりと壁を登り始めた。この1頭は22分かけて高さ約60cmの垂直のコンクリート壁を登ったが、なかなか後が続かない。途中で水中に戻ってしまった個体もいた。19時過ぎに、ちょうど発達した南岸低気圧が南海上を通過したため、かなりの土砂降り。まとまった雨が上陸の条件ではあるものの、土砂降りでは上陸も躊躇するようである。

また不思議なことに、この生息地では、写真で見ると奥の壁しか登らない。手前側(カメラで撮影している側)は、すぐに田んぼになっており、畔は草刈りがされている。奥では、壁を登り切った先の斜面は草刈りがされていないのである。潜土したり隙間で蛹になるホタルは、少なくとも2か月は安定した環境でなければ羽化できない。幼虫は、安定した環境がどちらなのか分かっているのであろか?

20時を過ぎると上陸幼虫も、水際で発光する幼虫も見えなくなった。ここのゲンジボタルの遺伝子は東日本型であるから幼虫の集団性もあまりない。更には上陸時期が終盤で個体数も少なくなっているのであろう。写真としての見栄えには物足りなさもあるが、この場所におけるゲンジボタルの生態の証拠写真と新たな知見を得ることが出来た。

これら上陸した幼虫たちは、前蛹期間を経て蛹化、そして羽化して成虫となるが、蛹化までの日数は有効積算温度で決定される。この後の気温変化にもよるが、早ければGW明けには少しずつ成虫の発生が始まり、5月20日頃がピークになるかもしれない。関東地方では、これから上陸が始まる地区が多くある。チャンスがあれば、山梨県、東京都内の自然発生地において、引き続き上陸の観察と撮影を行いたいと思う。また、今年は、5月22日から2泊3日で高知県までゲンジボタルの観察と撮影に行く予定である。高知県におけるホタルの上陸報告から、おそらく高知も5月22日頃が発生のピークと思われるので、期待に胸が膨らむ。

以下には、過去に撮影した水際でカワニナを食べるゲンジボタルの幼虫と上陸している幼虫の写真、そして今回撮影した上陸幼虫の光跡写真、120枚の写真1枚1枚をタイムラプス動画にして掲載した。尚、タイムラプス動画は、約15倍速のスピードになっている。先にも記したが、一番左の幼虫は、コンクリート壁を登りきるのに実際は22分かかっている。

参考:ホタルの幼虫上陸/ゲンジボタルの幼虫上陸(東京2025)

以下の掲載写真は、1920*1280 Pixels で投稿しています。写真をクリックしますと別窓で拡大表示されます。 また動画においては、Youtubeで表示いただき、HD設定でフルスクリーンにしますと高画質でご覧いただけます。

Canon EOS 7D / SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE / 絞り優先AE F20 1/25秒 ISO 3200 +2/3EV(撮影地:千葉県 2011.3.19 8:19)

Canon EOS 7D / SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE / 絞り優先AE F20 1/25秒 ISO 3200 +2/3EV(撮影地:千葉県 2011.3.19 8:19)

Canon EOS 7D / TAMRON SP AF90mmF/2.8 Di MACRO1:1 / 絞り優先AE F2.8 16秒 ISO 400(撮影地:千葉県 2011.4.09 20:24)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F2.8 30秒 ISO 640 約60分の多重露光(撮影地:千葉県 2020.4.01 18:37~19:43)

Canon EOS 7D / TAMRON SP AF90mmF/2.8 Di MACRO1:1 / バルブ撮影 F2.8 90秒×10カット多重 ISO 400(撮影地:千葉県勝浦市 2011.4.9)

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2023 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.