新潟県のゲンジボタル生息地へ

ゲンジボタル の観察と撮影で新潟 へ。ホタル前線は徐々に北上しており、新潟県でもホタルの発生が始まった。新潟県には、星峠や美人林の風景、ギフチョウやオオトラフトンボ、オオルリボシヤンマのオス型メス等の撮影で何度も訪れているが、新潟のゲンジボタル 生息地は、初めてである。遠征は、当初、18日(金)夕方に計画していたが、仕事が17日(木)は昼で終了し、翌日は年次有給休暇。また天候も17日は新潟方面は晴れと言う予報であったため、予定を繰り上げて午後から新潟県へ向かった。

ゲンジボタルの生息地環境と同期明滅の発光間隔について

18時。川に架かる橋のたもとから上流へ向けてカメラをセットした。あいにくカメラは1台しか持参しなかったので、最初に上流方向で比較明合成の写真と映像を撮影したのち、下流方向はフィルム撮影同様の一発長時間露光で写真を撮ることにした。

新潟のゲンジボタル は、地域的に東日本型の遺伝子(東北グループ)であり、オスの集団同期明滅の間隔は気温20℃で4秒であるはずだが、当地のゲンジボタルを観察したところ、明滅の間隔がかなり速く、これは掲載している映像からも分かる。明滅間隔は気温によっても変化するが、この夜の気温は21℃であった。採集して遺伝子解析しなければ明確なことは言えないが、明滅間隔、発光飛翔のスピードは西日本型ゲンジボタルの特性に類似している。もし、西日本型の遺伝子であるならば、過去に人為的移入によって西日本のゲンジボタルが持ち込まれて定着したと思われるが、当地はホタル保存会などもないようで、詳細は不明である。

ホタルの写真について

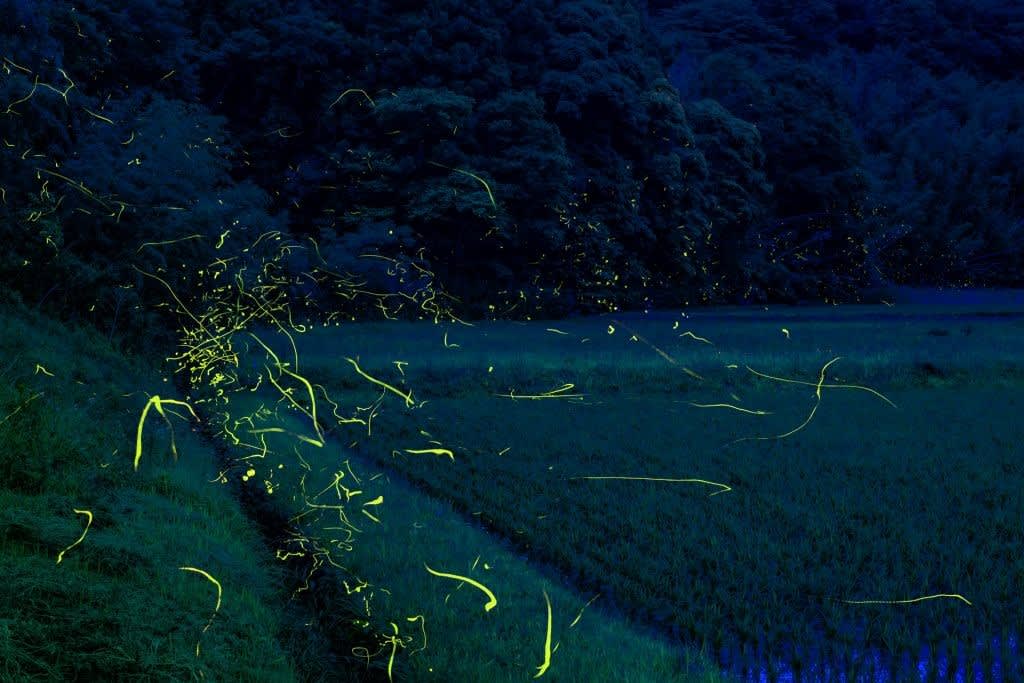

先週訪れた富山県のゲンジボタル生息地は、河川のすぐ近くで撮影したのでホタルに取り囲まれる状態でったが、今回の新潟県の生息地は、中規模な河川で橋の上からの観察と撮影のため、写真には周辺環境も写すようにした。前述のように河川下流方向は、比較明合成をしない1分ほどの長時間露光で撮影している。「農村風景とホタル」という貴重な光景を写真として残せたように思う。

長時間露光写真は、時間に切れ間のない連続した写真であり、露光時間内におけるホタル1頭1頭の発光飛翔の方向や発光間隔の光跡が明瞭にかつ正確に記録されている。時間の連続性からホタルの生態学的観点や写真芸術の観点からも価値がある1枚になるのだが、背景を写すには高感度で長時間の露光が必要になる。私のカメラではISO感度400で露光時間40秒を越えたあたりから熱ノイズが発生してしまうというデメリットがあり、美しい写真とは言い難い結果である。しかしながら、フィルムで撮影していた頃を思い出し、写真はこうあるべきだと思い出した結果でもある。最新のデジタルカメラは技術も進んでおり、長時間露光でもノイズのない画像が得られるので、そろそろ機種を変更したいところではあるが、高価であり手が届かないのが現実で、今の機材を最大限活用するしかない。

一方、上流方向に向けて撮影した写真は、比較明合成したものである。まず明るい時間に背景を撮影し、そのままカメラを動かさずに暗くなってホタルが飛んだらホタルの光跡だけを撮影する。これら数枚をパソコンソフトで合成するのである。比較明合成は、基本的にはノイズのない美しい背景を表現するための手法だが、重ねる光跡写真の枚数をいくらでも増やすことができ、アマチュア・カメラマンが撮るヒメボタル写真に見るような現実離れした単なる創作写真にしてしまいがちである。美しい1枚にはなるが、時間の連続性がないため価値ある1枚とは言い難い。見栄え重視の創作写真なのである。極端な事を言えば、ホタルが実際に飛んでいない所でも、写真上で乱舞させることもできる。

比較明合成により、今では誰でもいとも簡単にホタルの写真が撮れて1枚の写真にすることが出来るようになったが、創作して単にインスタ映えを狙うのも良いが、ホタルの生態について学んだ上で撮影し作品にして頂きたい。特にカメラマンに人気のあるヒメボタルの写真では、今も尚、ヒメボタルが乱舞する中に立ち入り、人物と共に写している写真を目にする。勿論、人物と発光飛翔するヒメボタルは比較明合成だが、立ち入ることが問題だ。翅がないメスは、立ち入ったモデルの足元にいるのである。その光景を撮るカメラマンは、排除しなければならない!

あとがき

今月3週連続での遠征。今回は往復640kmであったが、前回の富山、前々回の大阪を合わせると、この3週間の週末だけで2,560km走行したことになる。ちなみに、高速道路で青森から鹿児島まで走ると約2,059kmだ。緊急事態宣言中のことであるから、褒められたことではないが、被写体の発生時期、天候、私の休日という条件が見事に合致し、また経験値を積んだこともあり、7年越しでようやく撮影できたゼフィルス2種は、今年決行していなければ、今後いつ出会えるか分からない存在である。奇跡の連続に心から感謝したいと思う。

今月20日で緊急事態宣言は解除されるが、宣言中であろうとなかろうと、新型コロナウイルスに感染しないことが重要だ。ワクチン接種券がまだ届いていないので、私の接種はまだまだ先になりそうだが、打ったから安心ではない。そもそもワクチンは感染ではなく発症を防ぐものである。接種を終えた人が他人にウイルスを感染させないようにできるとは限らないと言われている。諸説あるが、誤解せずに科学的根拠に基づいた内容を正しく理解することが必要だと思う。私は、今後も感染予防の対策を徹底して行いながら活動を続けていく所存である。

以下の掲載写真は、1920*1280 Pixels で投稿しています。写真をクリックしますと拡大表示されます。また動画においては、Youtubeで表示いただき、HD設定でフルスクリーンにしますと高画質でご覧いただけます。

夕暮れの水田 Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F11 1/40秒 ISO 100 -1EV(撮影地:新潟県 2021.6.17 18:24)

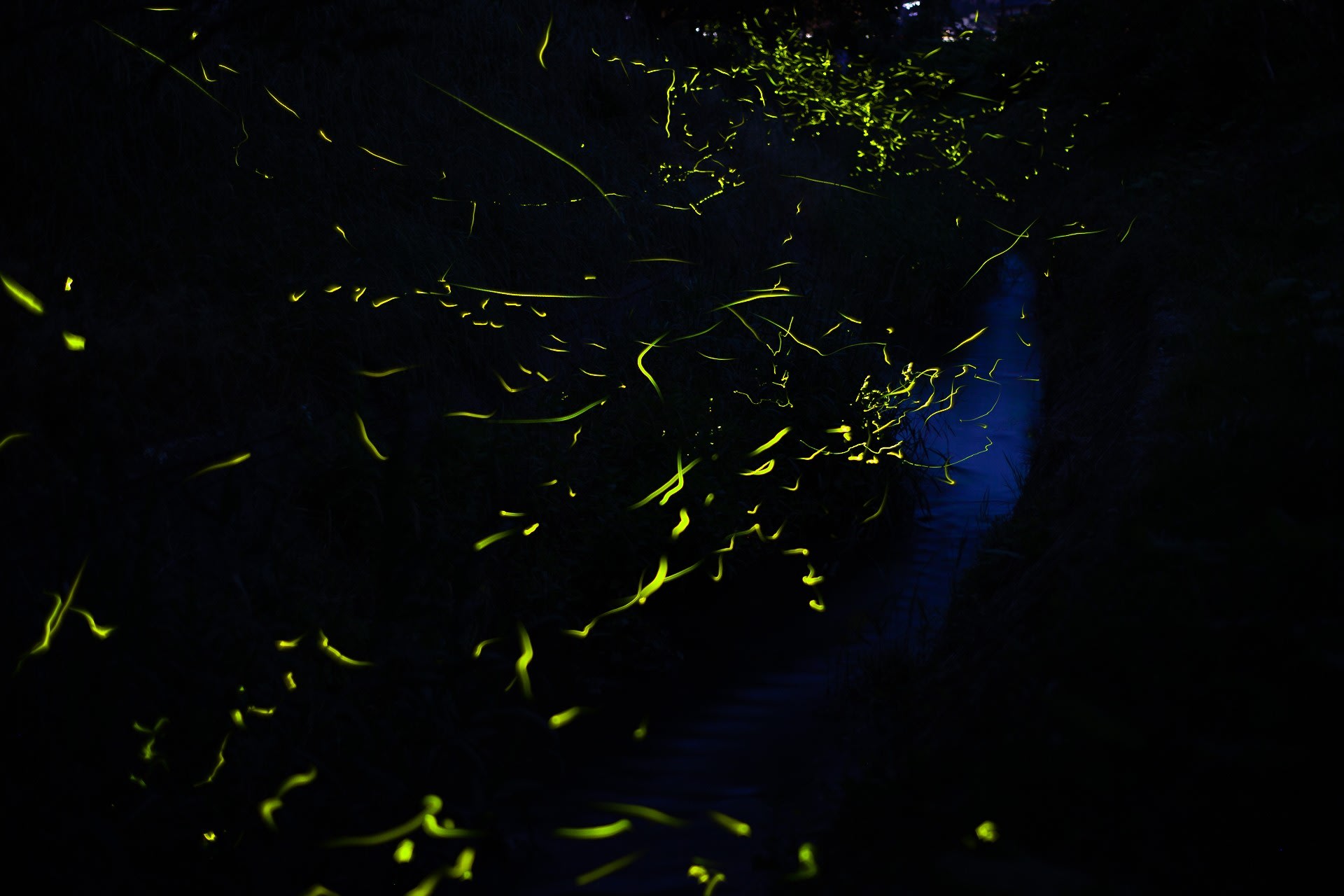

ゲンジボタル(新潟) Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F1.8 68秒 ISO 400(撮影地:新潟県 2021.6.17 20:37)

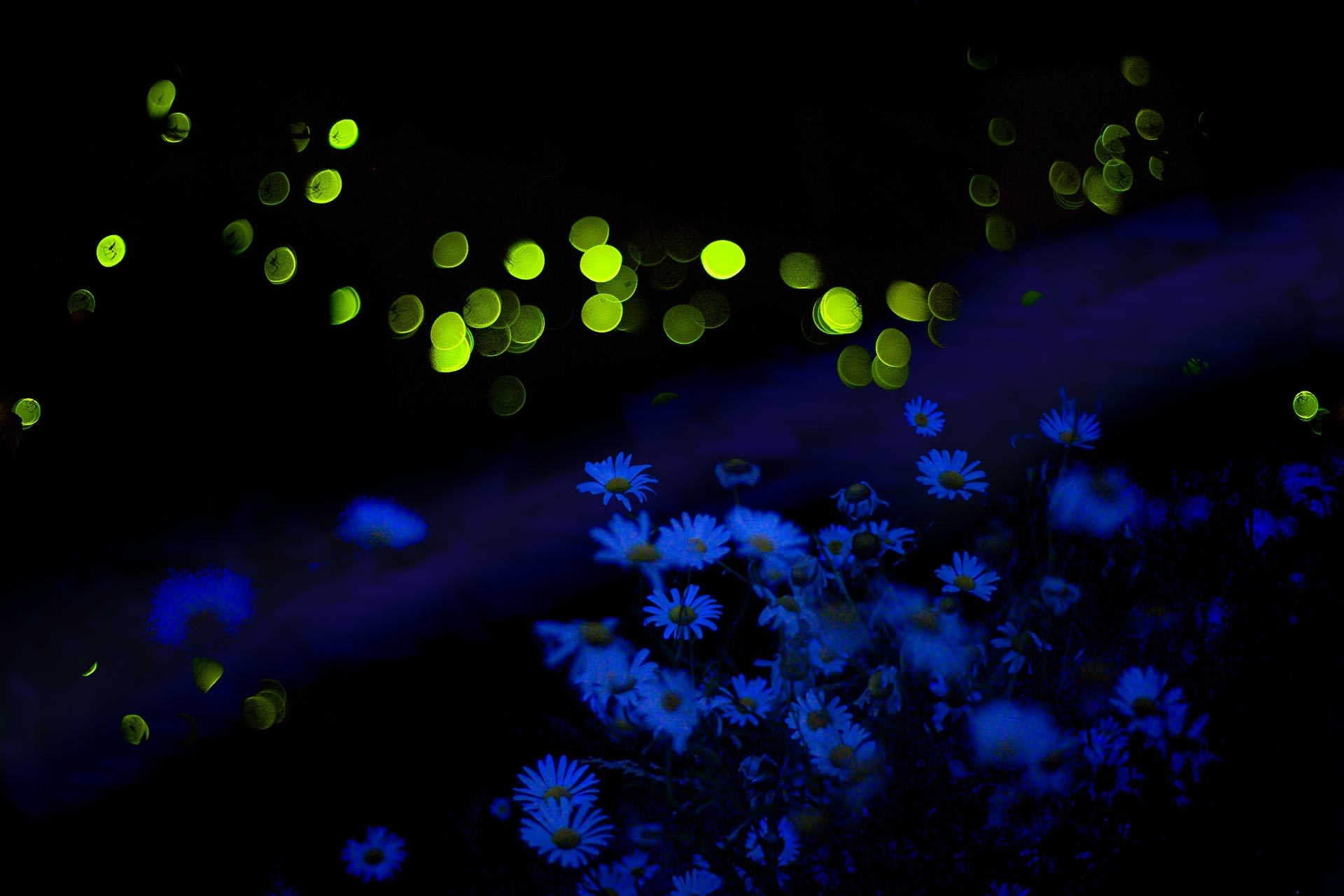

ゲンジボタル(新潟) Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F1.8 46秒 ISO 400(撮影地:新潟県 2021.6.17 20:45)

ゲンジボタル(新潟) Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F1.8 11分相当の比較明合成 ISO 400(撮影地:新潟県 2021.6.17 20:00)

VIDEO

新潟県のゲンジボタル Genji firefly in Niigata (フルハイビジョン映像)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2021 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.

をクリックした後、画質から1080p60 HDをお選び頂きフルスクリーンに

しますと高画質でご覧いただけます)

をクリックした後、画質から1080p60 HDをお選び頂きフルスクリーンに

しますと高画質でご覧いただけます)