私の就寝前の読書タイムときたら、4月からずっと「沢木耕太郎」に入れ込んでいます。

たまたま新聞広告で知った『旅のつばくろ』に始まり、『深夜特急』の文庫本1巻から6巻まで一気に読みつつ毎晩自分も旅する心地。

旅の終わりが近づくにつれ、この本との別れが物悲しい気分になりました。

それから深夜特急の最終便とされる『旅する力―深夜特急ノート』を読み、旅に関するもの以外の本も読みたいと、

『檀』を読み終えたのが先週でした。

『檀』は檀一雄の遺作『火宅の人』を夫人の立場から描いた作品。

沢木さんが1年余り、毎週1度ずつヨソ子夫人にインタビューを重ね、夫人を「私」という語り手として書いています。

『火宅の人』を読んでいなくても、檀一雄という作家が浮き彫りにされ、その妻の姿が伝わってきます。

沢木耕太郎初心者として、旅に関する著書から入った私は妻の側から描かれた心理描写に圧倒させられました。

心の襞にまで食い入るインタビュー力、筆力、もちろんその前には緻密な調査があったことでしょう。

深い文学作品を読んだような読後感でした。

深夜特急を読み終えた後、1昨年はまっていた高峰秀子のエッセイ「にんげん住所録」をめくっていたら、

その中の「私のご贔屓・松竹梅」の章にこういうことが書かれているのを発見しました。

私は沢木耕太郎作品の愛読者の一人である。

以前のノンフィクション『深夜特急』の六部作なんかあんまり夢中になりすぎて顔がムクんじゃったほどだった。

(中略)私は出版社の、三人の編集者にきいてみた。

「ねぇ、沢木さんてどんな人?」

〝ひと言で言って爽やか。そして美男子です″

〝文章そのまま、会って気分のいい人ですよ″

〝男好き、って言いかたはヘンだけど……やっぱり、男好きのする好男子ですなぁ″

その後、一度だけ沢木さんに会ったことがあるが、第一印象はやはり「爽やかな人」だった。

単細胞の私はこれを読んで実にうれしかった。

高峰さんのご贔屓のほか二人は画家の安野光雅と夫君の松山善三なのだから、高峰さんも相当な沢木ファンであったのだろうと。

このことを知っていれば、私が沢木ファンになるのも2年早く訪れていたでしょうに。

1昨年から高峰さんの潔い生き方に感動して、エッセイを読み漁っていました。

5歳で子役デビューし、親や親戚を養うために学校にもゆけず映画の撮影所暮らしでした。

ずっと女優という仕事はいやでたまらず、50代半ばで大女優をきっぱりと引退。

その後はエッセイストとして活躍し、10年前に亡くなりました。

私の母世代の女優さんだったので、映画は「二十四の瞳」位しか観ていませんが、

文章の切れ味、料理上手な暮らしぶり、夫の松山善三氏への献身ぶりに敬服したものです。

その高峰さんとの出会いは、小平図書館友の会が毎年3月に開催している「古本市」だったのです。

毎年、古本市の開催日前に読まなくなった本を寄付し、また買いに行くのですが、1昨年、

読みたいというさしたる気持ちもなく買ったのが『高峰秀子の流儀』。

高峰さんを敬愛し、のちに養女になったライターの斎藤明美さんの著書でした。

古本市で30円か50円で手に入れた本が、私の高峰秀子への関心に火をつけました。

『私の渡世日記 上下』他、それこそ顔がムクんじゃうほど(?)夢中で読みました。

芸術家との交流や人物批評、暮らしの些細な出来事のエッセイも面白く、爽快で、文章の巧みさに舌を巻いたものです。

昔、向田邦子の作品に傾倒していた頃を思い出しました。

コロナ自粛の期間、旅の本が読みたいと思った時、たまたま目に入った『旅のつばくろ』の新聞広告がきっかけで出合った沢木耕太郎のエッセイ。

古本市でふと目に入った高峰秀子の本。

人に勧められた訳でもなく、偶然の出合いから私の本の世界が広がっていきます。

トシを重ねても好きな人、好きなものが新たにできることは、何と幸せなことかと思います。

私は熱しやすい性質(たち)なのでしょう。

それがフェードアウトしていく時、精神は老いていくのでしょうか。

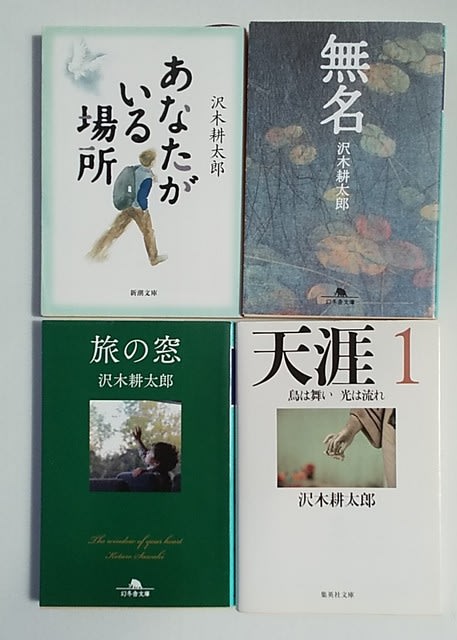

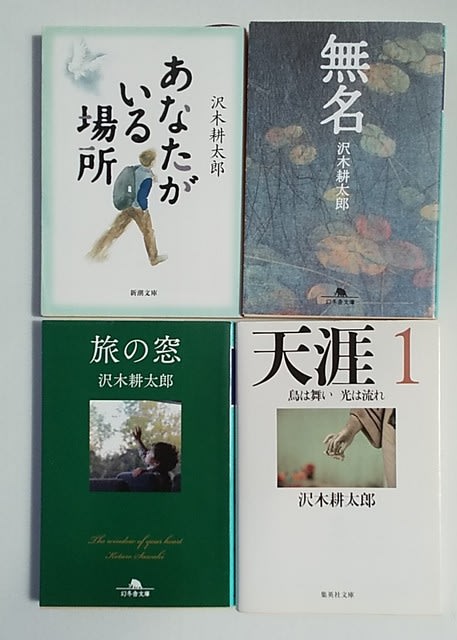

先日、BOOK OFF で見つけた沢木耕太郎本。『無名』に興味大です。

つい最近知ったこと。

2018年出版の沢木耕太郎著『作家との遭遇 全作家論』で登場する23人の作家たちの中に、高峰秀子と向田邦子が登場しているのです。

私の好きな作家が好きな作家たちを・・・

今すぐに読みたいです。