第二部は、「 玉藻前曦袂 」。

勘十郎が、妖狐が乗り移った玉藻前と妖狐を遣って素晴らしい舞台を魅せて見せる大舞台である。

この文楽は、玉藻前と言う鳥羽上皇に寵愛された皇后美福門院(藤原得子)をモデルにした伝説上の寵姫が主人公で、実は、妖狐の化身であって、正体を見破られた後、下野国那須野原で殺生石になったという玉藻前伝説がメインストーリーである。

この殺生石は、那須町の那須湯本温泉付近にある溶岩のことで、付近一帯には硫化水素、亜硫酸ガスなどの有毒な火山ガスがたえず噴出しているので、「鳥獣がこれに近づけばその命を奪う、殺生の石」として古くから知られていて、松尾芭蕉も「奥の細道」の道中に訪れたと言う。のである。

この文楽は、ベースとしては、能の「殺生石」と同じテーマを踏襲してはいるのだが、、雰囲気が随分違っていて、視覚的な見せ場は、狐の変化である。

勘十郎の狐の早変わりや七化けが、観客を楽しませる。

さて、能の「殺生石」は、銕仙会の概要を借用すると、

曹洞宗の高僧である玄翁(ワキ)が那須野を通りかかると、ある巨石の上で空飛ぶ鳥が落ちてしまうのを目撃する。そこへ里の女(シテ)が現れ、その石は殺生石といって近づく者の命を奪うのだと言い、いにしえ女官に化けて帝を悩ませた玉藻前という妖怪の執心が凝り固まったものだと教える。女は、実は自分こそその執心だと言うと、石の陰に姿を消す。玄翁が殺生石に引導を授けると、石は二つに割れて中から狐の姿をした妖怪(後シテ)が姿をあらわし、朝廷の追討を受けて命を落とした過去を物語り、玄翁の弔いに回心したことを告げ、消え去ってゆく。

この文楽では、日食の日の生まれと言うことで帝位につけなかったので、簒奪を狙う薄雲皇子(玉也)と組んで、玉藻前(妖狐の化身)が、天皇を苦しめて暗躍するのだが、その目的は、

天竺では斑足王后花陽夫人、唐土では紂王の后妲己に化けて世を見出し、今は、玉藻前に身を変えた妖狐で、日本を魔界にして、神道と仏道を滅ぼし魔道の世界にするのだと本心を明かす。

この玉藻前の正体を九尾の狐だと、陰陽師の安倍泰成(玉輝)が暴いて、魔剣である師子王の剣の威力に負けて、玉藻前は妖狐の本性を現して、那須野が原へ飛び去って行くのである。九尾の狐に戻ったキツネ色の黄金の妖狐を遣う勘十郎が、宙乗りで中空を舞って上手に消えて行く。

尤も、これが本筋だが、実質4時間弱の通しなので、物語はもっと込み入っていて、前半には、薄雲皇子が執心の玉藻前(文昇)の姉桂姫(簑二郎)の恋物語や、薄雲皇子の家来金藤次(玉男)が、その桂姫を実子と分かって殺さざるを得ない話が展開される。

桂姫姉妹の母右大臣後室萩の方(和生)と対峙する金藤次は、丁度、自分の娘を名のりも出来ずに殺すと言う「弁慶上使」の弁慶張りの悲劇の偉丈夫を演じるのだが、この「道春館の段」だけでも、和生と玉男の名演を楽しめて、ストーリーも結構充実していて面白い。

また、後半では、薄雲皇子が、水無瀬への御遊時に、傾城亀菊(勘彌)に入れ込んで連れ帰り、酒色に溺れるのみならず、政務まで任せて、金の貸借や色恋沙汰の裁判を裁かせるなどと言った頓珍漢があるも、信用して、神器の八咫の鏡を預けてしまう失態を犯すなど、取ってつけたような話もあって面白い。

最終の「化粧殺生石」では、那須野が原に逃げ去った妖狐が、滅ぼされて殺生石になるのだが、妖狐の霊魂が石に残って、毎夜様々な姿に化けて踊り狂うと言う面白いシーンが展開される。

この舞台は、七化けをして、勘十郎が、入れ替わり立ち代わり、人形を変えて達者な芸を披露するのだが、何故か、座頭、在所娘、雷、いなせな男、夜鷹、女郎、奴と言った訳の分からない七化けなので、お祭り気分になる。

主遣いの勘十郎は、すべての人形を遣うが、手伝い(左遣い、足遣い)は何組かあって、人形を持って待機していて、次から次へ、勘十郎がその人形を受けて遣うと言うことで、歌舞伎のように役者本人が早変わりすると言う切羽詰まった演技ではないので、少しは楽なのかも知れないが、大変な熱演である。

フィナーレは、妖狐の首で十二単の豪華な美しい玉藻前の姿で、殺生石の頂に現れた勘十郎に、万雷の拍手。

この舞台では、勘十郎が、人形の首を振った瞬間に、玉藻前が妖狐に、妖狐が玉藻前に瞬時に変わってびっくりするのだが、これは、「両面」と言うかしらで、黒髪の玉藻前と、白髪の狐の顔を、前後両面に持った本作用の専用かしらだと言う。

フィナーレのかしらは、「両面」ではなくて、「双面」だと言うのだが、私には、マジックのようで、からくりがよく分からなかった。

美しい娘のかしらが瞬時に恐ろしい鬼女に変わる「ガブ」があるのだから、それ程難しくはないのかも知れないが、文楽の人形遣いの奥深さでもあろうか。

とにかく、この文楽は、勘十郎の独壇場の舞台で、第1部での萩の祐仙の至芸と言い、正に、勘十郎あっての9月の文楽であったような気がする。

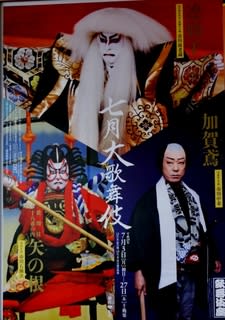

(追記)口絵写真は、国立劇場のHPより借用。

勘十郎が、妖狐が乗り移った玉藻前と妖狐を遣って素晴らしい舞台を魅せて見せる大舞台である。

この文楽は、玉藻前と言う鳥羽上皇に寵愛された皇后美福門院(藤原得子)をモデルにした伝説上の寵姫が主人公で、実は、妖狐の化身であって、正体を見破られた後、下野国那須野原で殺生石になったという玉藻前伝説がメインストーリーである。

この殺生石は、那須町の那須湯本温泉付近にある溶岩のことで、付近一帯には硫化水素、亜硫酸ガスなどの有毒な火山ガスがたえず噴出しているので、「鳥獣がこれに近づけばその命を奪う、殺生の石」として古くから知られていて、松尾芭蕉も「奥の細道」の道中に訪れたと言う。のである。

この文楽は、ベースとしては、能の「殺生石」と同じテーマを踏襲してはいるのだが、、雰囲気が随分違っていて、視覚的な見せ場は、狐の変化である。

勘十郎の狐の早変わりや七化けが、観客を楽しませる。

さて、能の「殺生石」は、銕仙会の概要を借用すると、

曹洞宗の高僧である玄翁(ワキ)が那須野を通りかかると、ある巨石の上で空飛ぶ鳥が落ちてしまうのを目撃する。そこへ里の女(シテ)が現れ、その石は殺生石といって近づく者の命を奪うのだと言い、いにしえ女官に化けて帝を悩ませた玉藻前という妖怪の執心が凝り固まったものだと教える。女は、実は自分こそその執心だと言うと、石の陰に姿を消す。玄翁が殺生石に引導を授けると、石は二つに割れて中から狐の姿をした妖怪(後シテ)が姿をあらわし、朝廷の追討を受けて命を落とした過去を物語り、玄翁の弔いに回心したことを告げ、消え去ってゆく。

この文楽では、日食の日の生まれと言うことで帝位につけなかったので、簒奪を狙う薄雲皇子(玉也)と組んで、玉藻前(妖狐の化身)が、天皇を苦しめて暗躍するのだが、その目的は、

天竺では斑足王后花陽夫人、唐土では紂王の后妲己に化けて世を見出し、今は、玉藻前に身を変えた妖狐で、日本を魔界にして、神道と仏道を滅ぼし魔道の世界にするのだと本心を明かす。

この玉藻前の正体を九尾の狐だと、陰陽師の安倍泰成(玉輝)が暴いて、魔剣である師子王の剣の威力に負けて、玉藻前は妖狐の本性を現して、那須野が原へ飛び去って行くのである。九尾の狐に戻ったキツネ色の黄金の妖狐を遣う勘十郎が、宙乗りで中空を舞って上手に消えて行く。

尤も、これが本筋だが、実質4時間弱の通しなので、物語はもっと込み入っていて、前半には、薄雲皇子が執心の玉藻前(文昇)の姉桂姫(簑二郎)の恋物語や、薄雲皇子の家来金藤次(玉男)が、その桂姫を実子と分かって殺さざるを得ない話が展開される。

桂姫姉妹の母右大臣後室萩の方(和生)と対峙する金藤次は、丁度、自分の娘を名のりも出来ずに殺すと言う「弁慶上使」の弁慶張りの悲劇の偉丈夫を演じるのだが、この「道春館の段」だけでも、和生と玉男の名演を楽しめて、ストーリーも結構充実していて面白い。

また、後半では、薄雲皇子が、水無瀬への御遊時に、傾城亀菊(勘彌)に入れ込んで連れ帰り、酒色に溺れるのみならず、政務まで任せて、金の貸借や色恋沙汰の裁判を裁かせるなどと言った頓珍漢があるも、信用して、神器の八咫の鏡を預けてしまう失態を犯すなど、取ってつけたような話もあって面白い。

最終の「化粧殺生石」では、那須野が原に逃げ去った妖狐が、滅ぼされて殺生石になるのだが、妖狐の霊魂が石に残って、毎夜様々な姿に化けて踊り狂うと言う面白いシーンが展開される。

この舞台は、七化けをして、勘十郎が、入れ替わり立ち代わり、人形を変えて達者な芸を披露するのだが、何故か、座頭、在所娘、雷、いなせな男、夜鷹、女郎、奴と言った訳の分からない七化けなので、お祭り気分になる。

主遣いの勘十郎は、すべての人形を遣うが、手伝い(左遣い、足遣い)は何組かあって、人形を持って待機していて、次から次へ、勘十郎がその人形を受けて遣うと言うことで、歌舞伎のように役者本人が早変わりすると言う切羽詰まった演技ではないので、少しは楽なのかも知れないが、大変な熱演である。

フィナーレは、妖狐の首で十二単の豪華な美しい玉藻前の姿で、殺生石の頂に現れた勘十郎に、万雷の拍手。

この舞台では、勘十郎が、人形の首を振った瞬間に、玉藻前が妖狐に、妖狐が玉藻前に瞬時に変わってびっくりするのだが、これは、「両面」と言うかしらで、黒髪の玉藻前と、白髪の狐の顔を、前後両面に持った本作用の専用かしらだと言う。

フィナーレのかしらは、「両面」ではなくて、「双面」だと言うのだが、私には、マジックのようで、からくりがよく分からなかった。

美しい娘のかしらが瞬時に恐ろしい鬼女に変わる「ガブ」があるのだから、それ程難しくはないのかも知れないが、文楽の人形遣いの奥深さでもあろうか。

とにかく、この文楽は、勘十郎の独壇場の舞台で、第1部での萩の祐仙の至芸と言い、正に、勘十郎あっての9月の文楽であったような気がする。

(追記)口絵写真は、国立劇場のHPより借用。