先日の話ですが、ア◯ゾンさんから小包が届きました。前々日に発注して、中1日で届くこの便利さ。一度使うとやめられませんね。

小包の大半を占めるのは、コードレスグルーガン(ホットボンド)とグルースティック。これがあれば、どこでもクラフトが楽しめます。

それから、この間紹介した落ち葉の万華鏡(こちらの記事)を作るための万華鏡セット。

そして、今回のメイン!!

何だか分かりますか?

体温計のような水色の棒は、「放射温度計」。これ、ずーっと欲しかったんですよね。この温度計は測定物に触れることなく、瞬時に温度を測定できるのです。測りたい場所へ先端を向け、ボタンを押せば、小窓に温度がデジタル表示されちゃいます。

いろんなところの温度を調べるのは、楽しいですよ。購入できてはしゃいでいます(笑)

ちなみにわたしが買ったのはこちら(送料込み1980円)

…って言いながら、先週末のニ土会に持って行くのを忘れちゃったんですけどね。これからどんどん使いこなさないと!

さて、もうひとつ。我が家の中庭に小鳥を呼ぶための餌台を設置しました。

まったりと三連休を楽しんでいたとき、リビングの窓から鳥の影が…(≧∇≦)

暗くて、猫の額ほどの我が家の中庭にもシジュウカラが迷い込むことがあるんですね。

分かりますか?矢印のところ(笑)

そこで、これからも鳥さんたちが来てくれるように、ペットボトルで簡易餌台を作ってみました。

イメージのみで2つ作ってみたんですが…(^^;;

改良の余地ありですね。

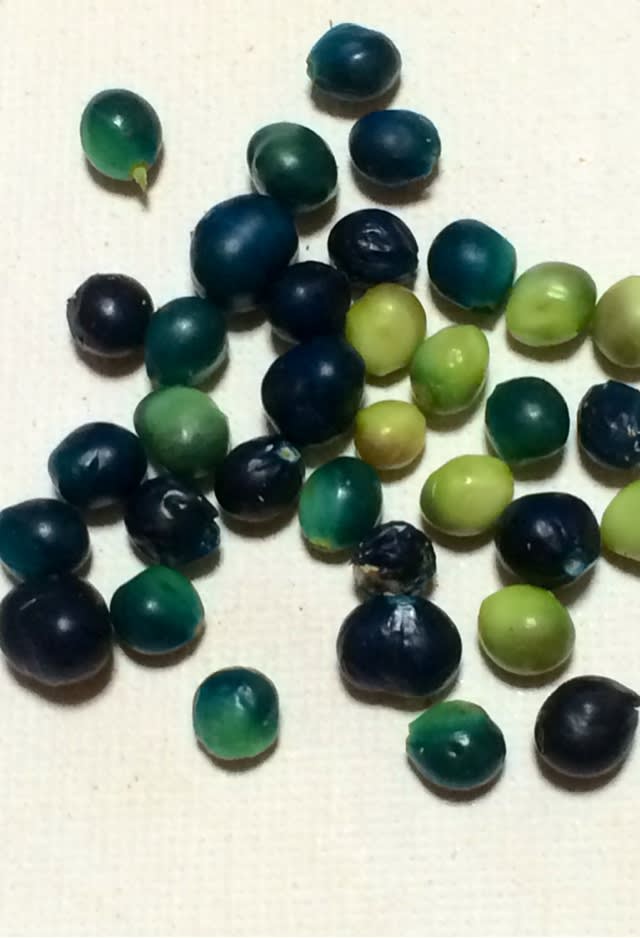

とりあえず、めぼしい餌が見当たらなかったので、どんぐりを砕いて入れてみました。今後いろいろと試してみたいと思います。

そして、あれから1週間…。どんぐりのが減った気配はありません(T_T)

みかんの方はご覧の通り

果肉が綺麗になくなっています。これはヒヨドリの仕業かな…。やつらは、うるさいので狭い庭には不向きですね(^^;

さて、これからどうなることか…。冬は餌が減るので、野鳥をおびき寄せやすい季節。メジロとか、シジュウカラが来てくれたら最高です!!

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ブログ村ランキングに参加してます。

よろしくお願いしますϵ( 'Θ' )϶

にほんブログ村

↑クリックするとうにまるに1票入ります

ーーーーーーーーーーーーーーーー