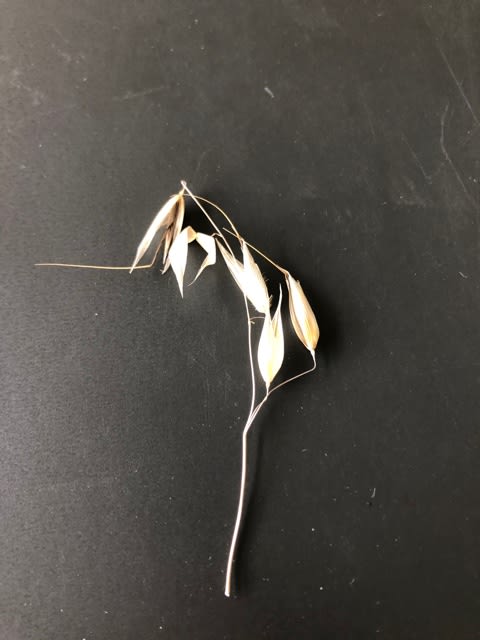

3月になると土手や道端、畦道などにひょっこりと顔を出すツクシたち。よくよく見るとなんだか変わった形。ツクシは植物名ではなく、シダ植物であるスギナの胞子茎としての姿なのです。

スギナ(トクサ科)

原産地:北半球の暖温帯/3〜4月に胞子を出す

春先に胞子茎が地表に現れ、胞子を飛ばします。この胞子茎を「土筆(ツクシ)」と呼ぶのは、土から筆が生えているように見えるからとか、スギナにくっついて出てくるので「付く子」から命名されたと言われています。

というわけで、胞子で増えるツクシ(スギナ)は種子植物ではなくシダ植物です。

クローズアップして見ると

先端に並ぶ六角形の茶色いタイルのようなものは胞子嚢床。そこからでている白いひらひらは、胞子を飛ばした後の胞子嚢。

この塊全体を胞子嚢穂というようです。

で、緑色の粉が胞子です。まだ若いツクシを触ると手につくアレです。

1本のツクシは150〜200万の胞子を飛ばすんだとか…

土からかおをのぞかせたツクシはニョキニョキと背を伸ばし、そして、胞子を放出。

ここからは胞子を飛ばすと見られる右から2番目の子に協力してもらい、中の様子を見ることに

白い胞子嚢は、袋状になっていて、胞子嚢床の中に格納されていました。その袋の中にはもちろん胞子が入っています。

抹茶みたいですけどね(笑)

輪切りにしたもの。

胞子嚢が袋状ということがよくわかります(特に右側)。

たくさん胞子が出てきました

この胞子を顕微鏡で見てみると…

なんというか…

かわいい感じ♪

正確には1つの胞子から4本の弾糸が出ているらしいのですが、湿気があるとすぐに丸まってしまいます。

つまり湿った日は胞子と胞子が絡み合って、胞子嚢から出ていくことを減らし、晴れてカラッとした日になると、それぞれが弾糸をを広げてバラバラになり飛んでいくという仕組み。

弾糸を広げることで空気抵抗も増し、より遠くはへ飛べるようになります。

賢いヤツめ…。

そうやって増えていくんだろうな…。

実際、花壇に生えられるとどんどん根を張り、胞子を飛ばし、それはそれは駆除するのが厄介です。

しかし、雑草として片付けてはもったいない効能もあるんだとか。調べてみるとスギナ茶やスギナチンキなんてものもあるらしいので、機会があれば試してみたいです。

最後に「つくしだれの子 すぎなの子」という昔母から聞いたこのフレーズについて。

どうやら歌の歌詞のようです。

わりと新しいものみたいで

曲名:つくし

作詞 /五十野惇、作曲 /早川史郎

1.つくしだれのこすぎなのこ

2.つくしはるですあそぼうよ

2番まであるのにやたらシンプル!

情報も少なくメロディーはわかりませんでしたが、日本音楽著作権協会に登録されていることは突き止めました。

作詞の五十野惇氏は、NHKの幼児番組制作を手掛けてこられたようで現在83歳。

季節や生き物をテーマにたくさんの童謡、子どもの歌を作ってこられたようです。

それにしても、シンプルはなのに(シンプルだから?)、心に残ります。

つくしだれのこすぎなのこ

つくしはるですあそぼうよ

自然への温かな眼差し…。

わたしもそんな風に自然観察を続けていきたいです。

ーーーーーーーーーーーーーー

ホームページ

Instagram

ーーーーーーーーーーーーーーー