ご覧いただきありがとうございます。

gooブログがサービス終了するため(2025年11月)

アメブロへお引越ししていますので、こちらもよろしくお願いいたします。

https://ameblo.jp/kodomonoie-aiai/

モンテッソーリ全国大会in奈良でお知らせした通り、

奈良に行ってきました。

楽しみにしていた中村桂子先生の基調講演、やっぱりよかったです。

すべてお伝えはできませんが、記録しておきます。

----

人間は、生き物であり、自然の一部。

人間だけが「進化」したわけではなく、

アリもバクテリアも人間もみんなそれぞれ38億年の歴史を持っている。

「地球にやさしくしよう」ではなく、

「地球にやさしくしていただきながら、他の生き物たちと生きる」

生命誌絵巻を見ると、その世界観がよく分かります。

車も米も子どもも作るというけれど、

車は設計図と部品があれば作れるが、米や子どもは作れない。

米も子どもも、38億年かかっている。

人間には作れない。稲は育ち、子どもは授かる。

機械と生き物は違う。

機械は速く、手が抜けるし、思い通りになるけれど、

子どもの成長は飛ばせないし、手を抜けない。

手をかけることに喜びがある。

子どもたちが農業にかかわることによって変わっていたというお話もされました。

豊岡小の子どもたちがコウノトリが来る町にしたいと

魚道を作るところから始めて、

大人たちを巻き込み、米づくりをし、

給食で自分たちが作ったお米を使ってもらえるように

市長さんに交渉したというパワフルな子どもたちの話。

豊岡市HPを見ると、継続した活動をされているようです。

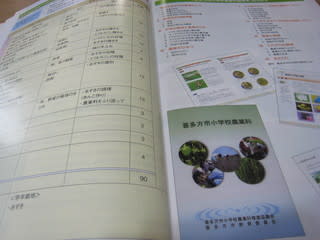

喜多方市小学校では、農業科を作って、子どもたちに農業を教えているとのこと。

中村先生の

「小学校で大事なことは、株の扱い方よりも畑のカブのほうがいい」

という言葉がきっかけだったそうです。

子どもたちの作文から、

子どもたちがいろんなことを学んでいることを感じられました。

このことは、産学官連携ジャーナル

「小学校で農業を必修に」喜多方市小学校農業科の取り組み

に掲載されています。

近日、中村桂子先生が映画で観られます。

生命誌を紡ぐドキュメンタリー映画

「水と風と生きものと」

が各地で上映されるそうです。

名古屋は、シネマスコーレ

上映日:2015年9月26日(土)~10月16日(金)

----

人間だけが偉いのではなく、生物多様性。

その中に人間も生かされている。

幸せとは…

とても深いお話でした。

自然の中に生かされている一人の人間として、

何ができるだろうかと考えさせられました。

その後のシンポジウムでは、「未来への責任」というテーマで、

4人の先生方のそれぞれの取り組みをお聞きしました。

研究発表は、どれを聞こうか迷ってしまいましたが、

どれも大変勉強になりました。

少しご紹介します。

名古屋の0~3歳の研修でお世話になった

福岡エミール保育園の江口先生の発表です。

園の先生方がたくさん聞きに来ていらっしゃったと思います。

園での行事が多くて、行事の練習に時間を取るため、

お仕事の時間を増やすことが難しいという園が多いと思いますが、

こちらの園では、子どもたちが自主的に動けるように工夫されていました。

そのため、子どもたちがとても成長したというお話をされていました。

モンテッソーリ教具がなくても、取り入れられる工夫だと思います。

生島恵先生は、お嬢さんの成長のお話をされました。

相良先生のご著書にもよく登場されています。

お嬢さんを見守る優しいまなざしや、

やりたい気持ちを環境を用意してサポートしてあげたこと、

その娘さんが20歳になり、感謝状のお手紙を送ってくれたお話…。

先生の優しい語りに、11歳の息子の幼い頃と重ね合わせ、

私は息子の気持ちに寄り添うことができていたのだろうかと振り返り、

まだ20歳まで半分あるのに、いつか旅立つ日が来るのだな…

と思ったら、思わず涙が出てしまいました。

それから、最終日の市民公開講座は、相良先生と生島先生のお話でした。

相良先生は、「知っているのと知らないのでは大違い」というテーマで

具体的な例をあげてお話されました。

子どもの敏感期を知ってからは、子どもの観方が変わります。

小さなお子さんがいらっしゃる方は、相良先生のご著書を

読んでいただけるといいと思います。

それから、展示即売会で新しい教材をいくつか購入してきました。

迷っているとすぐに売り切れてしまいますから、

今年は、「迷ったら買う!」で行ってきました。

新学期、子どもたちの反応が楽しみです

(果物は去年購入したものです)

今年も、素敵な先生方とお話でき、

IT勉強会の卒業生の方たちとの交流もあり、

とても有意義な全国大会となりました。

お会いできた方々、ありがとうございました。

さて、大会が終わり、

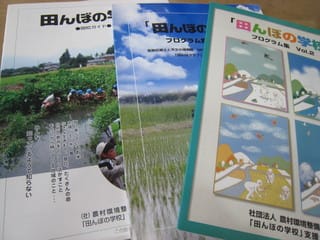

息子を預けている実家に帰ると、私の父が息子にと冊子をくれました。

息子は、ミニ図鑑を見て大喜び。

大きい図鑑には載っていない生き物も載っています。

私が「たんぼの学校」の方をパラパラと見ていると、

「あれ?見たことある…」

喜多方市小学校農業科って…と思い、ページをめくると、

そこには、中村桂子先生!!

父が、ボランティアで、地域の子どもと川で遊んだり、

田んぼで田植えを一緒にやったりするという話は聞いていましたが、

(実家は市外なので、息子は参加できず残念がっていました)

父の活動が、ここにつながっているとは、びっくりでした。

社団法人 農村環境整備センターHPで検索すると、田んぼの学校についても調べられます。

↓また、生き物図鑑は、種類は違いますが、こちらでダウンロードできます。

田んぼの生きもの図鑑

印刷するには枚数が多いので、

センターに問い合わせてみると購入できるかもしれません。

父は、子どもたちと関わる中で、

子どもたちはいいんだけど、

子どもを預けた後は、預けっぱなしで、

スマホばかりやっている親が多く残念だと言っていました。

(子どもと一緒に活動する親もいるそうです)

私自身、スマホを持ってからは、調べることが簡単にできるし、

つい頼ってしまうこともありますし、

最近では、息子も「スマホで調べて」と言ってきます。

私自身、子どもと向き合う時間も大事にしたいと思うし、

息子にもスマホとの付き合い方を伝えていかないといけないと思っています。

今回の「未来への責任」という大会テーマ。

重いテーマです。

これからの子どもたちに引き渡したい世界を作っていくこと。

今の大人である私たちに引き継がれたテーマだと思います。

来年は、2016年8月8日(月)~8月10日(水)広島県

大会テーマ『子どもと平和』です。

大会会場 リーガロイヤルホテル広島

基調講演 汐見稔幸

「平和と教育」

-21世紀にさしかかる時代のモンテッソーリ教育・保育への期待

再来年は、日本モンテッソーリ協会(学会)創立50周年記念全国大会です。

開催日は、2017年8月8日(火)~8月10日(木)

大会会場 都市センターホテル

日本モンテッソーリ協会(学会)HPをご覧ください。 ぜひ、こちらもお読みください。

ぜひ、こちらもお読みください。

モンテッソーリ教育を初めて知る方へ

マリア・モンテッソーリ

モンテッソーリに関する書籍