4月から5月にかけてのブログに、

日本海海戦の事を延々と書きましたが、

書き終わった後になって、探していた本が出てきました。

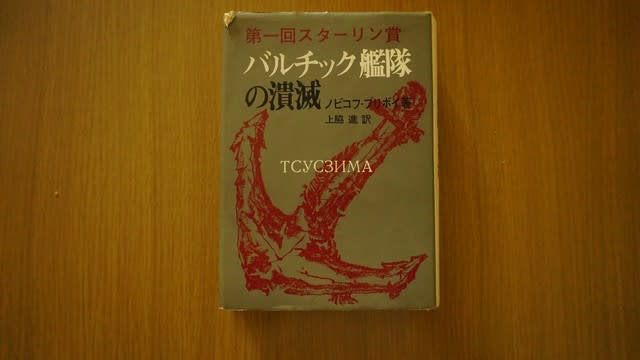

ノビコフ・プリボイ著の「バルチック艦隊の壊滅」です。

この本をもう一度読み直したのですが、

これは本当に素晴らしい名著だと思います。

単なる戦争記録というより、深い人間考察なのです。

時代は変わっても人間が持つ心理の奥深さに共鳴する事しばし。

世界中の人々がロシア艦隊が日本艦隊を打ち負かすのは当たり前。

誰しもそう思っていたのに、

いざ海戦が始まると、日本艦隊の一方的な完全勝利。

そんな事が何故可能だったのかが、手に取る様に分かるのです。

そして、ロシアの中にも、

この海戦は絶対に負ける、日本が勝つ。

と正確な判断を下していた士官が居たのです。

それは、もう一度読み返して初めて気がつきました。

この本を語ってみたい気はするのですが・・・

さて、それとは別に、

この本の著者プリボイは、長崎で俘虜生活を送り、

その間、日本人という外国人を実によく的確に観察しています。

彼はあるん日本人通訳と仲良くなりました。

その男はロシア語の会話が達者で、ロシア文学にも深い造詣を持っていました。

文学について語り合う事で二人の仲は一層深くなり、

熊本にある自分の家にプリボイを招待する様になります。

そこに20歳の芳枝という妹がいました。

____________

小柄ながらすんなりして、顔立ちは優しく、潤いのある黒い目は、

謎のような視線を投げていた。

愛の前には人種の差別も戦争もない。

芳枝も、顔を合わせると最初のうちは、近づいてくる猟人を見る小鳥のように、

警戒していたが、5、6ぺん会っているうちに、

お互いに心を惹かれるようになった。

彼女が多少の英語が話せると知った私は英語の勉強にとりかかった。

私は彼女の為に、知っている限りの詩的な言葉でロシアの自然の美しさを話した。

彼女は勿論その意味が分からなかったに違いない。

ただふくらみを持った小さい唇をほころばせ、小さい歯をちらりと覗かせて、

にっこりとほほ笑むのだった。

芳枝の兄は二人の愛をせき止めようとはしなかった。

君の妹さんと結婚したいと思っていると打ち明けたところ、

快く賛成してくれた。

政治犯だった私はロシアに帰るわけには行かなかった。

(プリボイは進歩的な政治の本を読むなどして目をつけられていた)

私は日本に居たら貧乏するのは目に見えていた。

それでアメリカにへ渡ろうかと思った。

こんな可愛い妻とともに、アメリカで新しい生活を始めた方がずっといい。

もっと英語を勉強してアメリカでは商船の水夫になって、

アメリカ市民として大手を振ってロシアに行ってやろう。

そうしたら再び祖国で政治運動が出来るようになるだろう。

私はそんな風に未来を描いていた。

その年も終わりに近い頃、

政治犯に対する特赦のニュースがロシアから伝わってきた。

これが私の運命をがらりと変えてしまった。

祖国へ帰れるからだった。

長い間思い悩んだ末に、芳枝と別れる決心を固めた。

出発の前日、私は別れを告げるために、彼女に逢いに行った。

彼女は輝かしい微笑みを浮かべて出迎えた。

私は独習書で覚えた日本語と英語で、言うべき事を前々から考えていた。

「私はロシアへ帰る事にした。いまロシアには革命が起こっているから、

貴女を連れて行くわけには行かない」

などと、やっとの事で事情を話してやった。

彼女の細い肩はわなわな震えた。

聞き終わった彼女は舞い上がろうとするように着物の長袖を振ったが、

そのまま動かなかった。

潤いのある黒い目に幕をかけるように、

ビロードのような濃いまつ毛の生えたまぶたを閉じて、

細い隙間から滲み出る涙を隠した。

と、不意にくるりと私の方へ向いて訴えるような、

怨むような眼差しで私を凝視めながら、何か日本語で言ったが、

ことによると二人が初めて会った日を呪っていたのかも知れない。

その後で、彼女はいきなり私の首に飛びついた。

「アリョーシャ」

のどに詰まって響く彼女の声は、私の心臓を焼いた。

小柄でか弱い彼女であったが、その容姿、微笑み、潤いのある眼、

そのほかの魅力では、強いものだった。

彼女は木にからまる蔦のように私の意思を縛りつけた。

二人にとって別れる事は耐えきれぬ苦しみになった。

私は胸の肉を引きむしられるような思いで、彼女の許を離れた。

_____________________________________________________

5000人を超えるロシア兵が命を失った残酷な戦争。

その陰には国家や人種を超越した、

こんな素敵な恋があったのですね。

でもそれは、はかない、ただいっときの夢だったのです。

別れのシーンを思い浮かべると、あまりにも切なくなりました。