花伝書を閲す浅間祭かな

(よみ)かでんしょをけみすせんげんまつりかな

風姿花伝(花伝書)を書いたとされる世阿弥元清の父・観阿弥清次は元中元年5月19日(1384年6月8日)駿河静岡浅間神社社頭で演能したのち駿府で死去した。「閲す」は「えっす」あるいは「けみす」と読み文書・書物などに、目を通すといった意味です。

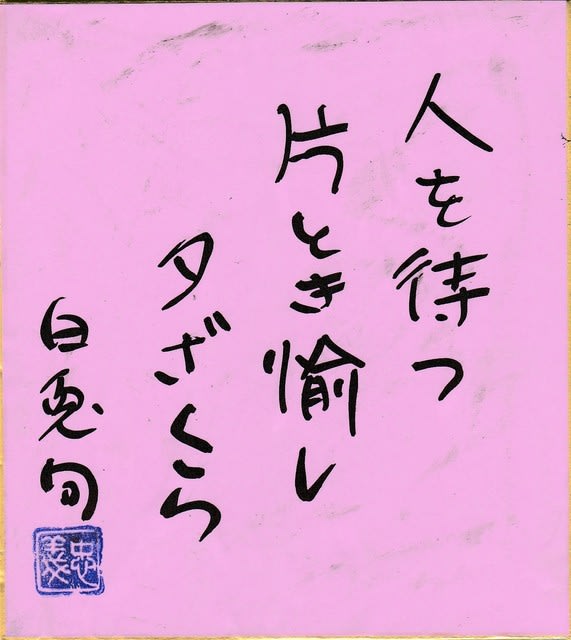

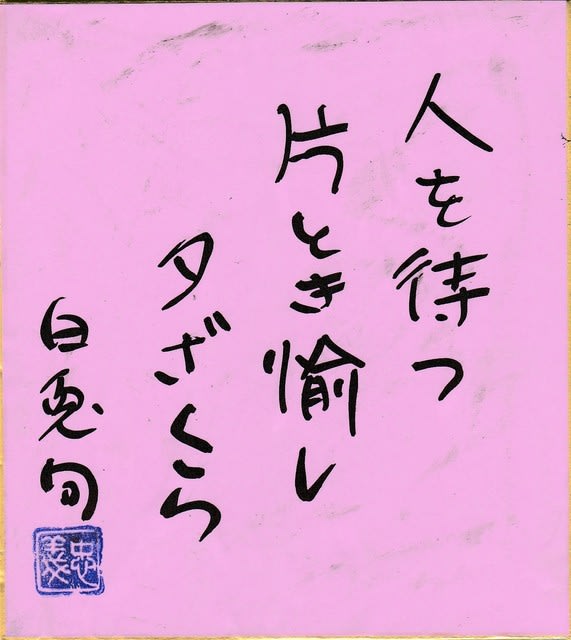

人を待つ片とき愉し夕ざくら

(よみ)ひとをまつかたときたのしゆふざくら

【日本伝統俳句協会・山本素竹先生の選評】

誰を待つかによって読者の楽しみ方がかなり変ってくるのですが、それは置いといて。

花とは関係のない待ち合わせのようです。その場所にたまたま夕桜。本来なら人を待ったりするのは好みませんが、今日はできるだけ遅れてきてもらいたいくらい…。人を待つという揺れる心を通して、夕桜が美しく描かれています。

片とき…と軽く、楽し…と言わず愉し、そして夕桜でなく…夕ざくら…。気持の行き届いた句です。ベテランと思いますが、いやみのない叙しぶりに好感が持てます。ステキな女性が目に浮かびます。

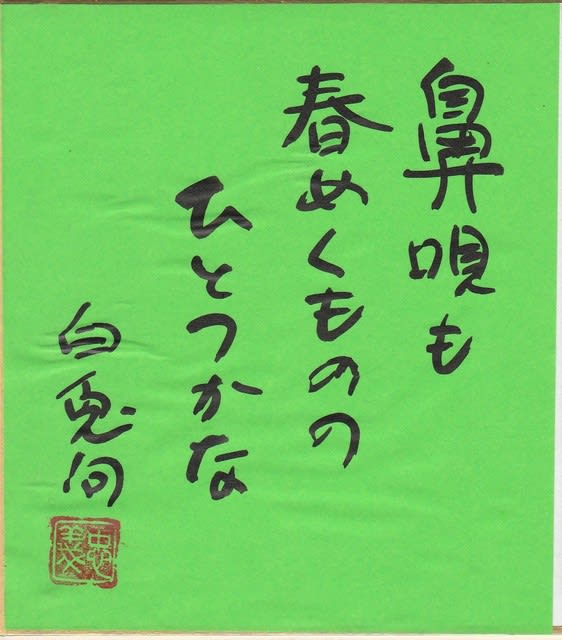

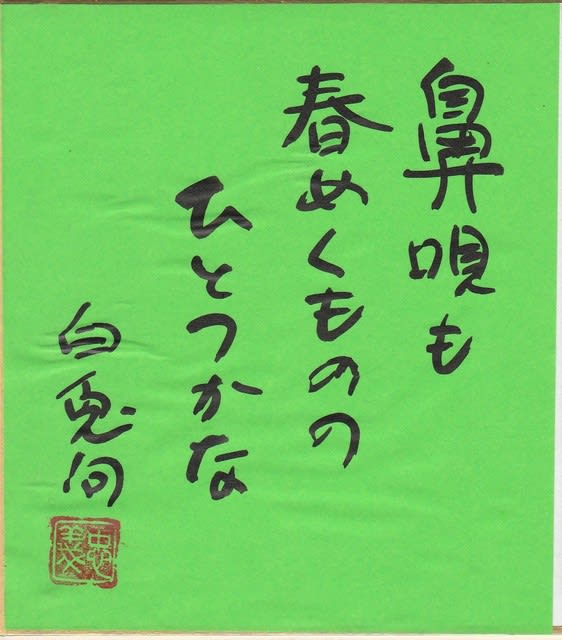

鼻唄も春めくものの一つかな

(よみ)はなうたもはるめくもののひとつかな

春らしい陽気になって気分もよく鼻唄のひとつも唸ろうというものだ。

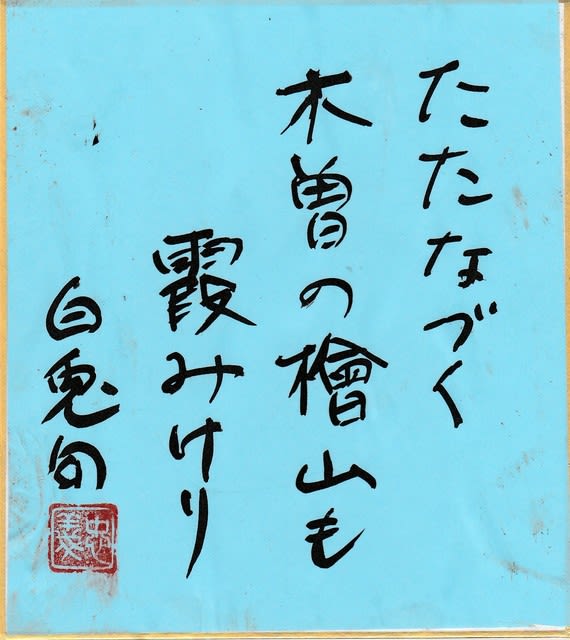

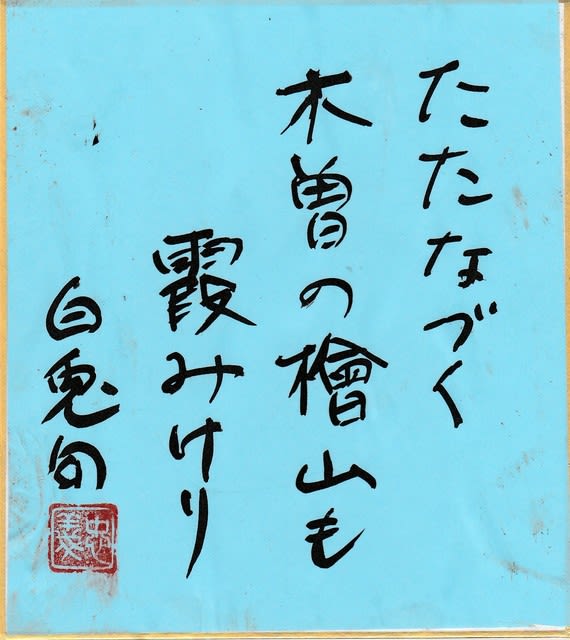

たたなづく木曽の檜山も霞みけり

(よみ)たたなづくきそのひやまもかすみけり

山が幾重にも重なっている木曾のヒノキ山も春霞している。開田高原からみた木曾御嶽は雄大でした。

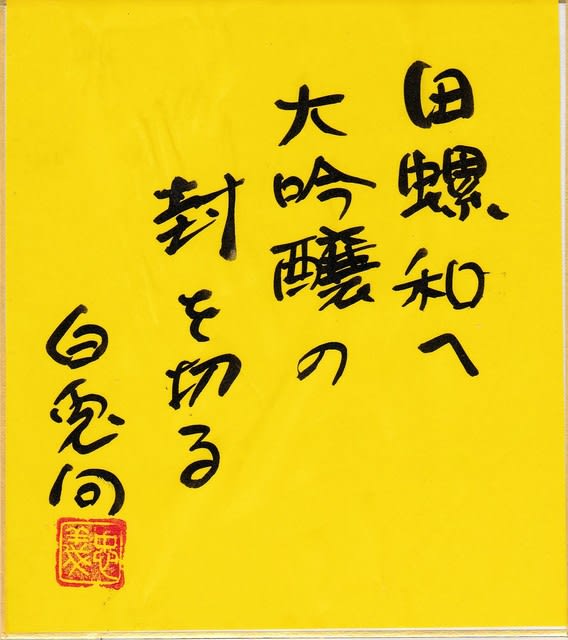

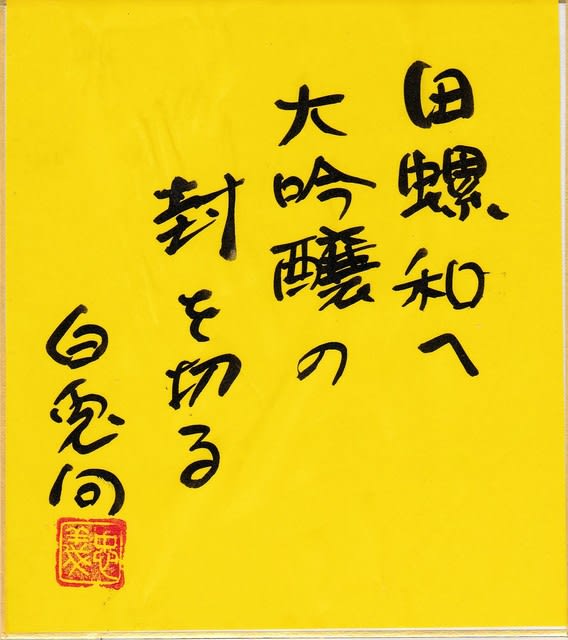

田螺和へ大吟醸の封を切る

(よみ)たにしあへだいぎんじょうのふうをきる

田螺の和え物を肴に美味い地酒を開封して一献傾けた。

(よみ)かでんしょをけみすせんげんまつりかな

風姿花伝(花伝書)を書いたとされる世阿弥元清の父・観阿弥清次は元中元年5月19日(1384年6月8日)駿河静岡浅間神社社頭で演能したのち駿府で死去した。「閲す」は「えっす」あるいは「けみす」と読み文書・書物などに、目を通すといった意味です。

人を待つ片とき愉し夕ざくら

(よみ)ひとをまつかたときたのしゆふざくら

【日本伝統俳句協会・山本素竹先生の選評】

誰を待つかによって読者の楽しみ方がかなり変ってくるのですが、それは置いといて。

花とは関係のない待ち合わせのようです。その場所にたまたま夕桜。本来なら人を待ったりするのは好みませんが、今日はできるだけ遅れてきてもらいたいくらい…。人を待つという揺れる心を通して、夕桜が美しく描かれています。

片とき…と軽く、楽し…と言わず愉し、そして夕桜でなく…夕ざくら…。気持の行き届いた句です。ベテランと思いますが、いやみのない叙しぶりに好感が持てます。ステキな女性が目に浮かびます。

鼻唄も春めくものの一つかな

(よみ)はなうたもはるめくもののひとつかな

春らしい陽気になって気分もよく鼻唄のひとつも唸ろうというものだ。

たたなづく木曽の檜山も霞みけり

(よみ)たたなづくきそのひやまもかすみけり

山が幾重にも重なっている木曾のヒノキ山も春霞している。開田高原からみた木曾御嶽は雄大でした。

田螺和へ大吟醸の封を切る

(よみ)たにしあへだいぎんじょうのふうをきる

田螺の和え物を肴に美味い地酒を開封して一献傾けた。

作者白兎さんの俳句をもって

俳句のわからない者をも和ませ楽しませて

いただけます。

少々遅れて来る人も待てる時間のたのしさは

待つ人が作るのか 待たせる人から醸されているのか・・・

夕ざくらが見てくれている気がします。

俳句 いつも楽しませていただいております。

俳句という文芸は詠む人と読む人の気持ちがつながらないと理解してもらえないという難しいところがあります。

先生方からおほめ戴くことは滅多ありません。

本日我が家で超結社句会がありました。

互選ですが、本的には「好きな句、そうではない句」

が選句の基本のようです。

皆さんそう仰っておりました。わたしもそう感じています。

毎月、1000句ほどの中から5句を選句しています。もう理窟もなにもありません。好きか嫌いかで決めています。