マンション暮らしから戸建てへ。

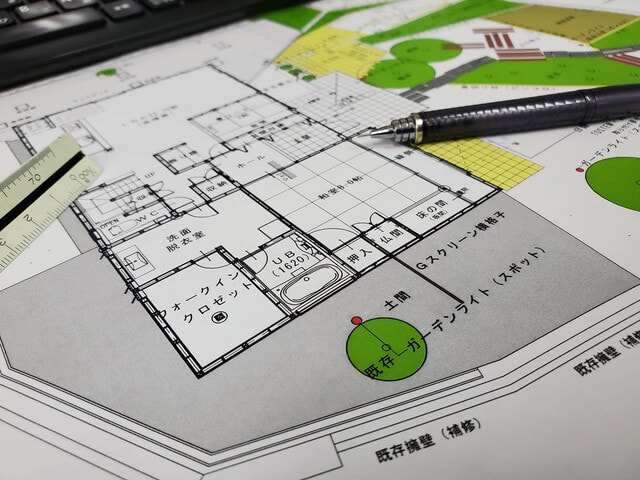

※それぞれの暮らしのよりよいカタチを間取りとして表現しながら生活環境を整える設計

共働き・子育て世代が

マンション住まいから

戸建てを考える今、

本当に暮らしやすい家とは

何かを

建築家と一緒に見つめ直す。

暮らしやすい家を考える為の

大切な視点。

共働き夫婦が今、

考えるべき

暮らしやすさのカタチについて。

奈良県在住の方からも

マンションから

戸建てに住み替えたい

というご相談をいただいています。

従来は「大阪」や「京都」から

奈良の実家へ

という方が多かったのですが

ここ最近は奈良県内での移動や

住み替えが増えています。

住む環境にも

色々なタイミングが

存在します。

特に子育て世代にとって、

暮らしやすい家とは何か?

という問いは、

とても深く、

そして人それぞれに

答えが違うものです。

家づくりとは、

ただ建物をつくるのではなく、

これからの暮らし方をつくる

プロセスです。

マンション暮らしから

戸建てへと考え始めたときに、

それぞれにとっての

暮らしやすさとは何か?

を見つめ直すヒントを、

日々住まい造りに

携わっている

建築家の視点から

blogで書いてみたいと

思います。

暮らしやすさは

「間取り」だけではなく

「思いやり」から

生まれるということ。

家族それぞれの

暮らしやすさは、

必ずしも“万人にとって便利”な

設計や間取りからは

生まれません。

パートナーが疲れて帰ってきたとき

玄関からすぐに

荷物を片付けられる収納。

朝の忙しい時間に

家族がぶつからない、

スムーズな洗面所の動線

子どもが自分で

片付けができる高さの

収納棚

誰かの負担を減らし、

誰かの行動を尊重できる設計。

それが、家族にとっての

思いやりのある

暮らしやすさの基本です。

「共働き夫婦にとっての快適」は、

時間と空間の余白。

共働きのご夫婦にとって、

暮らしやすさとは

【時短=効率性】だけでは

ありません。

心と時間に“余白”を

持てるかどうかが、

実はとても重要です。

週末に普段とは気分を変えて

過ごす事の出来る

陽だまりスペース。

玄関横にワークスペースを設けて、

在宅時も気軽に

仕事ができる空間。

帰宅後、

家族がリビングに

自然と集まれる

居心地の良い間取り

こうした工夫が、

「ただ住むための家」から

「リラックスできる家」へと

変えてくれます。

子どもにとっての

暮らしやすさは、

大人の思い込みとは

違うかもしれない。

「子ども部屋は〇畳必要」

「学習机はここに」そんな

固定観念に

とらわれすぎる

必要はありません。

時代も移り変わっていますし

学習のカタチも変化しています。

リビングの一角に

ちょっとした

“スタディコーナー”を設けて、

家族の気配を

感じながら

勉強できる環境

成長に応じて

家具で仕切れる

将来の部屋設計。

庭やウッドデッキで

「遊ぶ・学ぶ・つながる」を

体験できる場所

子どもにとっての

暮らしやすさは、

「親のそばで安心して過ごせる」

「自分でできる工夫がある」

「自分の環境を確保できる」

ことだったりします。

勿論その他にもいろいろと。

暮らしやすさは

将来の安心感とも

つながっている。

30代で

家を建てるということは、

これからの20年・30年を

見据えた暮らしを

設計するということ。

未来の変化に

柔軟に対応できる

“余白”も、

暮らしやすさの

ひとつです。

1階に将来使える

個室を確保しておく。

〇バリアフリーにも

対応できる

回遊型の間取り

〇家族構成が変わっても

使い方を

柔軟に変えられる

空間設計

建築家としては、

「今の理想」も重要ですが

少し先の変化も見据えて

将来もストレスを

出来る限り少なくなく

住み続けられる家をと

考えています。

「暮らしやすさの定義」を、

夫婦で丁寧に

話し合うことから始める。

家づくりの第一歩は、

「どんな家にしたい?」と思われがちですが

「どんな暮らしをしたい?」を

考える事から始まります。

・家事の分担は?

・休日の過ごし方は?

・子どもとの時間をどこで、

どう過ごしたい?

こういったことを、

じっくりと話す時間が、

何より大切な

“家づくりの土台”になります。

“暮らしやすさ”は、

あなたの中にある

という事です。

暮らしやすさに

正解はありません。

でも、

そのご家族にとっての正解は、

必ずあります。

最適な暮らし方のイメージを。

住まいを計画する際、

建築家の仕事は、

それを一緒に見つけ、

形にしていくことです。

「便利」「オシャレ」だけでなく、

「安心」「優しさ」

「楽しさ」が詰まった、

人生の喜怒哀楽に

寄り添うような

あなただけの

暮らしやすい家を。

やまぐち建築設計室は

その家に暮らす家族の過ごし方を

デザインする設計事務所です。

‐‐----------------------------------------

■やまぐち建築設計室■

奈良県橿原市縄手町387-4(1階)

建築家 山口哲央

https://www.y-kenchiku.jp/

住まいの設計、デザインのご相談は

ホームページのお問合わせから

気軽にご連絡ください

------------‐-----------------------------