2013.10.28 今日は天気も良いのでドライブで、夏に金山城を見学に行ったとき時間がなく

寄れなかった妻沼聖天山(国宝)と箕輪城を見学してきました。

妻沼聖天山 斎藤別当実盛が1179年に開基。宗派 高野山真言宗、

本尊 歓喜天御正体錫杖頭(秘仏) 国指定重要文化財。

案内図

貴惣門 国指定重要文化財 岩国の錦帯橋の架け替えをした長谷川重右衛門が設計、約100年後

林門左衛門正道の手により1847年起工し1851年に竣工した。

総門として建てられた雄大規模の八脚門で、妻側に破風を三つ重ねた類例が少ない

奇抜な形式に特徴がある。総欅造の精微な造りに、多様な技法の彫物で要所を

飾るなど、江戸末期の造形芸術の粋があり、主要部材に寄進の名を残す等、

郷民信仰の証を伝える貴重な建造物です。

仁王像

境内 七五三のお参りの家族。

斎藤別当実盛公銅像 熊谷直実や畠山重忠と並ぶ源平合戦の英雄で聖天山を開いたとされる。

この像は若者に侮られまいと白髪を染めて最後の戦いに望む場面。

戦前の小学校唱歌になった斎藤実盛。

健康長寿観音 関東ぼけ封じ33観音の第16番札所の本尊。

護摩堂

中門(四脚門) 懸魚の模様等に室町期の特徴を良く残し寛文(1670年)の大火で唯一残り

聖天山の建造物群の中でも、最古のものと言われる。

御水屋

平和の塔

弁天社

明王の滝 見えずらいが滝の右側に軍茶利明王の像がある。

放生池と明王の滝

鐘楼

仁王門

仁王像

仁王門から見た本殿

籠堂(右)

水行堂 中に井戸がある。

大師堂

本堂と石舞台

御本殿 歓喜院聖天堂 国宝 1760年、林兵庫正清.正信親子の手により、25年の歳月をかけ

現堂が完成した。本殿は奥殿、中殿、拝殿よりなる廟型式の権現造りで

桃山建築美を伝える。

荒神社

天満宮(左)と五社明神

赤子稲荷社

ムクロジのタネ 昔これにニワトリの羽根をつけて、羽根つきをした。

ムクロジの果皮は水の中でこすると泡が出る、昔セッケンの代用として洗濯に利用した。

境内に咲いて冬桜。

寄れなかった妻沼聖天山(国宝)と箕輪城を見学してきました。

妻沼聖天山 斎藤別当実盛が1179年に開基。宗派 高野山真言宗、

本尊 歓喜天御正体錫杖頭(秘仏) 国指定重要文化財。

案内図

貴惣門 国指定重要文化財 岩国の錦帯橋の架け替えをした長谷川重右衛門が設計、約100年後

林門左衛門正道の手により1847年起工し1851年に竣工した。

総門として建てられた雄大規模の八脚門で、妻側に破風を三つ重ねた類例が少ない

奇抜な形式に特徴がある。総欅造の精微な造りに、多様な技法の彫物で要所を

飾るなど、江戸末期の造形芸術の粋があり、主要部材に寄進の名を残す等、

郷民信仰の証を伝える貴重な建造物です。

仁王像

境内 七五三のお参りの家族。

斎藤別当実盛公銅像 熊谷直実や畠山重忠と並ぶ源平合戦の英雄で聖天山を開いたとされる。

この像は若者に侮られまいと白髪を染めて最後の戦いに望む場面。

戦前の小学校唱歌になった斎藤実盛。

健康長寿観音 関東ぼけ封じ33観音の第16番札所の本尊。

護摩堂

中門(四脚門) 懸魚の模様等に室町期の特徴を良く残し寛文(1670年)の大火で唯一残り

聖天山の建造物群の中でも、最古のものと言われる。

御水屋

平和の塔

弁天社

明王の滝 見えずらいが滝の右側に軍茶利明王の像がある。

放生池と明王の滝

鐘楼

仁王門

仁王像

仁王門から見た本殿

籠堂(右)

水行堂 中に井戸がある。

大師堂

本堂と石舞台

御本殿 歓喜院聖天堂 国宝 1760年、林兵庫正清.正信親子の手により、25年の歳月をかけ

現堂が完成した。本殿は奥殿、中殿、拝殿よりなる廟型式の権現造りで

桃山建築美を伝える。

荒神社

天満宮(左)と五社明神

赤子稲荷社

ムクロジのタネ 昔これにニワトリの羽根をつけて、羽根つきをした。

ムクロジの果皮は水の中でこすると泡が出る、昔セッケンの代用として洗濯に利用した。

境内に咲いて冬桜。

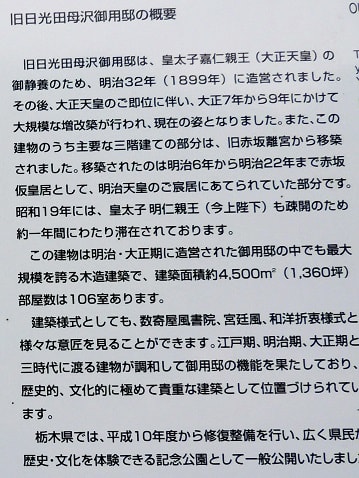

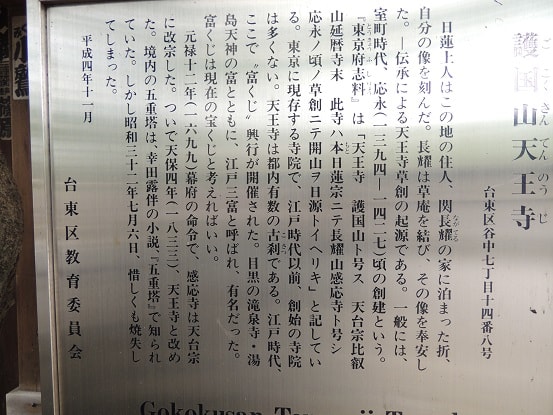

パンフレットより

パンフレットより