「銚子往還」としての旧道は、国道を渡った正面の道のようですが、左に見える国道脇の道(旧道)に進んでしまいます。

この道も旧道のようです。

すぐ国道に合流します。

この付近の今昔。

(現在)現在も旧道として残されている。

(現在)現在も旧道として残されている。

(1880年代)新堀地区への道が旧道。

(1880年代)新堀地区への道が旧道。

朽ちたバス停。 東金市へ。

東金市へ。

九十九里浜らしい広告。 「なめろう」。

「なめろう」。

イワシやハマグリなど海の恵みが豊かな千葉県ですが、千葉の海産物といえばやっぱりアジが代表的ですよね。千葉では昔からアジが豊漁で、なめろうは千葉の代表的な郷土料理として広く知られています。

あまりのおいしさに、ついお皿まで舐め尽くしてしまいたく──というのが由来の「なめろう」。

なめろうは、アジやイワシ、サンマなどの青魚を薬味や味噌などと一緒に包丁で叩いて作ります。味噌など塩気を含む調味料と一緒に叩くことで粘りが出て、魚の旨みや食感を存分に楽しめるのが特徴です。

千葉県では居酒屋などの定番メニューですが、実は自宅で簡単に作れるので、ぜひ自家製なめろうで楽しい晩酌タイムを過ごしてください。

オーソドックスななめろうに冷やしなめろう、さんが焼き。どれも簡単に作れますから、おうちで手軽に再現できます。夕食のおかずに、お酒のおともに、ぜひ千葉の豊かな海の恵みをご自宅でご堪能ください!

(この項「 」HPより)

」HPより)

ここからは、海は見えませんが。

ここからは、海は見えませんが。

「高齢者向け住宅はまゆうの里・東金」。

「高齢者向け住宅はまゆうの里・東金」。

本龍寺の杜。

大きなお屋敷が続く。

大きなお屋敷が続く。

門前にバス停「蛇島」。

南北朝のころ、護良親王が鎌倉に幽閉され、二階堂谷の土牢で最期を遂げた。親王の息女・華蔵姫は、父を慕って京から鎌倉に遠路旅してきたが、辿り着いたときにはすでに親王は淵辺義弘により非業の最期をとげた後だった。

姫は一時泣き崩れたが、さすが猛将といわれた親王の娘、すぐに鎌倉に滞在するのは危険と判断し、南朝の味方の多い上総へと下った。姫の一行は山中たどりながら、目的地の姫島へと到着したという。

ところで、鎌倉二階堂谷には永く棲みついた大蛇がいた。大蛇は父宮幽閉の土牢を見にきた華蔵姫のことを忘れられず、姫を慕って後を追ったのだという。慣れない長道中鱗がはがれ、傷だらけになり、精根尽きはて、大蛇は福俵村の田んぼの中で死んでしまった。

部落の人々は大蛇の死骸に驚き、祟りを恐れてお坊さんに頼んで供養してもらった。さらに、華蔵姫を追ってきたのだということを知った人々は、改めて墓地塚を築いて供養をした。これを蛇塚といい、田の中に島のように見えることから蛇島と呼ぶようになったという。今はもう塚がどこにあったのかは知れない。

東金市教育委員会『東金の昔ばなし』(NTT)より要約

東金周辺にはこの護良親王の娘という華蔵姫(けぞうひめ)の伝説が色濃い。姫島というのは今も大字だが、山武市の東金市隣接地にある。東金側には家之子(いえのこ)という大字があるが、これが姫にちなむ地名といい、そこの妙宣寺や、かつて家之子にあったという圓福寺が縁故の寺であったという。

しかし、半ばから出てくる蛇は一体何なのかという不思議な話だ。福俵は今も大字としてあり(駅もあるが)、内に確かに蛇島というバス停名が見える。最終的に蛇は全く姫に影響を与えていないということになると、どういう話の型なのかというのも難しいところだ。

(この項、「蛇島の地名の由来(千葉県東金市) - 龍鱗」HPより)。

「ふくたわら動物病院」。

「ふくたわら動物病院」。

この先、左奥に東金線「福俵駅」があります。

福俵(ふくたわら)

地名は「ふけ(湿地)・た(処)・はら(原)」の転訛で湿地の広い平地という意味か。または水田地を指したものか。

「東金市トウガネの地名由来 | 未知の駅 總フサ」HPより)

※「福俵」は、縁起のいい漢字のようです。

日本人の主食である米が詰まった米俵は古くから富の象徴とされてきました。「五穀豊穣」「商売繁盛」などの意味があると言われています。

(「

(「 」HPより)

」HPより)

東金線がこの道の先にあります。

東金線がこの道の先にあります。

右側(東側)。はるか遠くに「九十九里浜」。

東金線「成東」行き電車。

東金線「成東」行き電車。

「←八街(やちまた)↑匝瑳(そうさ) 山武(さんむ)→国道126号」。

「←八街(やちまた)↑匝瑳(そうさ) 山武(さんむ)→国道126号」。

「千葉学芸高等学校」。

「千葉学芸高等学校」。

変わりやすい雲行きに。

変わりやすい雲行きに。

「真亀川」沿いのレストラン。

「真亀川」沿いのレストラン。

左奥にあります。

左奥にあります。

里山風景。

里山風景。

「公平幼稚園」。

「公平幼稚園」。

バス停「姫島」。「蛇島」伝説とも関わりがあるようです。

バス停「姫島」。「蛇島」伝説とも関わりがあるようです。

九十九里浜・片貝に向かう県道。

九十九里浜・片貝に向かう県道。

「←東金簡易裁判所」。

「←東金簡易裁判所」。

「村井綿店」。

「村井綿店」。

先に進みます。まだまだ古い町家がありそうです。

先に進みます。まだまだ古い町家がありそうです。 二軒とも素晴らしい。

二軒とも素晴らしい。

バス停「田間神社」。

バス停「田間神社」。

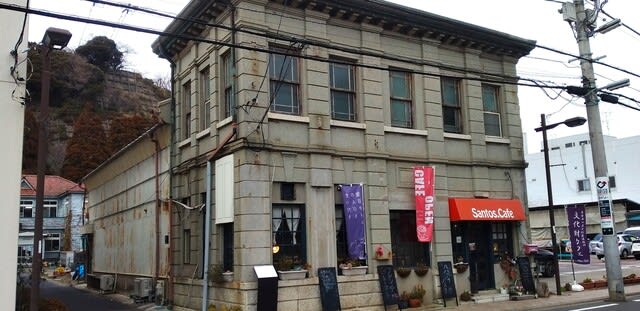

カフェになっている。

カフェになっている。

「灰吹屋鈴木薬局」。

「灰吹屋鈴木薬局」。

出桁造りの建物。

出桁造りの建物。

典型的な商家の建物。

典型的な商家の建物。

(1880年代)。

(1880年代)。

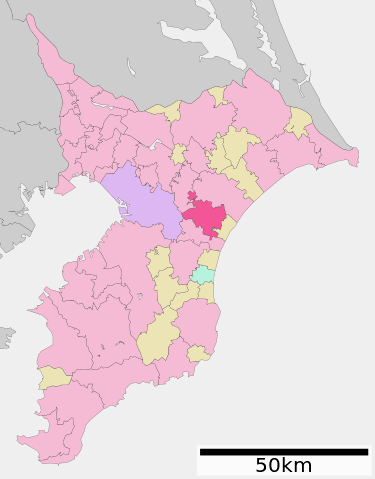

(現在)駅を中心に市街地が発展。

(現在)駅を中心に市街地が発展。

バス停「上宿」。

バス停「上宿」。

右折して東金駅に到着。

右折して東金駅に到着。

構内にある孟宗竹の竹灯り。

構内にある孟宗竹の竹灯り。

正面奥は、「東金九十九里有料道路」高架。

正面奥は、「東金九十九里有料道路」高架。

槙の生垣。

槙の生垣。

(現在)現在も旧道として残されている。

(現在)現在も旧道として残されている。

(1880年代)新堀地区への道が旧道。

(1880年代)新堀地区への道が旧道。

「なめろう」。

「なめろう」。

」HPより)

」HPより) ここからは、海は見えませんが。

ここからは、海は見えませんが。 「高齢者向け住宅はまゆうの里・東金」。

「高齢者向け住宅はまゆうの里・東金」。

大きなお屋敷が続く。

大きなお屋敷が続く。

「ふくたわら動物病院」。

「ふくたわら動物病院」。 (「

(「 」HPより)

」HPより) 東金線がこの道の先にあります。

東金線がこの道の先にあります。

東金線「成東」行き電車。

東金線「成東」行き電車。

看板建築風。

看板建築風。

田畑が広がる。

田畑が広がる。

里山風景が広がる。

里山風景が広がる。 クラフト工房。

クラフト工房。 「国道128号線」を越えて進むのが、旧道。

「国道128号線」を越えて進むのが、旧道。

「大網駅」。右は「東金線」。

「大網駅」。右は「東金線」。

旧市街地を進む。

旧市街地を進む。  町時代の「役場入口」というバス停も。

町時代の「役場入口」というバス停も。 房総半島独特の小山。

房総半島独特の小山。

この先を右折します。

この先を右折します。

「曲尺手(桝形)」?

「曲尺手(桝形)」? 「←白里海岸」。

「←白里海岸」。 街道筋には、まだ町家が続きます。

街道筋には、まだ町家が続きます。