歌舞伎十八番とは、歌舞伎界の宗家とも呼ばれる市川團十郎家のお家芸として制定された、以下に示す歌舞伎の18演目のことです。

- 勧進帳(かんじんちょう)

- 助六(すけろく)

- 暫(しばらく)

- 矢の根(やのね)

- 毛抜(けぬき)

- 鳴神(なるかみ)

- 不動(ふどう)

- 外郎売(ういろううり)

- 押戻(おしもどし)

- 景清(かげきよ)

- 解脱(げだつ)

- 不破(ふわ)

- 象引(ぞうひき)

- 七つ面(ななつめん)

- 関羽(かんう)

- 嫐(うわなり)

- 蛇柳(じゃやなぎ)

- 鎌髭(かまひげ)

歌舞伎十八番は、7代目市川團十郎【いちかわだんじゅうろう】によって1832年(天保【てんぽう】3年)に定められました。初代から4代目までの團十郎が、初めて演じてしかも得意にしていた18の作品を集めたものです。

その内容は、一番新しい作品でも当時から50年も前に上演されたものでした。そのため、先祖の團十郎が得意にしていたことはわかっていても、作品の中味がはっきりしないものも多く含まれています。例えば、『関羽【かんう】』や『蛇柳【じゃやなぎ】』などです。これらの作品は、後に復活されていきます。

代々の團十郎は荒事を最も得意としたため、歌舞伎十八番の役はほとんどが荒事です。

歌舞伎十八番が制定されたのは江戸時代の天保3年(1832年)の3月に、七代目市川團十郎によって「歌舞妓狂言組十八番」(伎ではなく妓)が発表されたことが起源となっています。

当時から江戸歌舞伎を代表する家系であった市川團十郎家ですが、七代目團十郎はさらに権威を高めたいと考えました。

そこで息子に八代目市川團十郎を襲名させるのに合わせて、市川家が代々得意としてきた17の演目に七代目自らが始めた「勧進帳」を加えた18演目を「歌舞妓狂言組十八番」という名称を付けて世間に公表したのです。

これは市川團十郎家が代々演じてきた荒事の「家の芸」というものを改めて世間に認識させ、はっきりとわかる形で代々受け継がせていきたいという狙いもありました。そしてその狙いは功を奏し、今では「歌舞伎十八番」という名称で市川團十郎家のお家芸として広く知られるようになりました。

得意なことを「十八番(おはこ)」というのは歌舞伎十八番から?

市川團十郎家にとってなくてはならないお家芸として制定されたのが歌舞伎十八番です。

この18演目は箱に納めて封印され、安易に披露するものではないとされたので、そこから「おはこ」と呼ばれるようになり、後に得意なことを「十八番(おはこ)」と表現するのはこれが起源だという説がありますが、これは間違いです。

この件について演劇評論家の赤坂治績氏は以下のように指摘します。

「おはこ」とは本来は美術品などの鑑定書を、その箱の蓋に貼って本物だと証明していた「箱書付」が略されたものであり、「正しいと認定された」という意味で使われていました。

歌舞伎十八番の人気が高まるにつれて、段々と「十八番」を「おはこ」と呼ぶようになり、意味も「得意芸」というふうに変わっていったのではないでしょうか。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

その一つ、外郎売(ういろううり)

外郎売は、実は曽我の五郎時致です。

大磯の廓で酒宴を張る工藤祐経のもとに、小田原名物の外郎売に身をやつした五郎がやってきます。兄、十郎祐成と共に父の敵である祐経を討とうとつけ狙っていたのです。

素性を隠して外郎の商いを始めた五郎は、隙をついて祐経を討とうとするものの止められてしまいますが、祐経は曽我兄弟の親を思う気持ちに心打たれ、後日改めて勝負することを約束するのでした。

第一節

拙者親方と申すは、お立会の中に、御存じのお方もござりましょうが、お江戸を発って二十里上方、相州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を登りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋藤衛門、只今は剃髪致して、円斉と名のりまする。

元朝より、大晦日まで、お手に入れまする此の薬は、昔陳の国の唐人、外郎という人、わが朝へ来たり、帝へ参内の折りから、この薬を深く籠め置き、用ゆる時は一粒ずつ、冠のすき間より取り出だす。

よってその名を帝より、透頂香と賜わる。即文字には「頂き、透く、香い」と書いて「透頂香」と申す。

只今はこの薬、殊の外、世上に弘まり、方々に偽看板を出だし、イヤ、小田原の、灰俵の、さん俵の、炭俵のと、いろいろに申せども、平仮名をもって「ういろう」と記せしは、親方円斉ばかり。

もしやお立会いの中に熱海か塔の沢へ、湯治にお出なさるるか、または伊勢御参宮の折からは、必ず門違いなされまするな。

お上りならば右の方、お下りなれば左側、八方が八つ棟、表が三つ棟玉堂造り。

破風には菊に桐の薹の御紋を御赦免あって、系図正しき薬でござる。

第二節

イヤ最前より家名の自慢ばかり申しても、ご存知ない方には、正身の胡椒の丸呑み、白河夜船、さらば一粒食べかけてその気味合いをお目にかけましょう。

先ずこの薬をかように一粒舌の上にのせまして、腹内へ納めまするとイヤどうも言えぬは、胃・心・肺・肝がすこやかになりて薫風候より来たり、口中微涼を生ずるが如し。

魚鳥・茸・麺類の食い合わせ、その外、万病速効ある事神の如し。

さて、この薬、第一の奇妙には、舌のまわることが、銭独楽がはだしで逃げる。ひょっと舌がまわり出すと、矢も楯もたまらぬじゃ。

第三節

そりゃそりゃ、そらそりゃ、まわってきたわ、まわってくるわ。

アワヤ候、サタラナ舌に、カ牙サ歯音、ハマの二つは唇の軽重、開合さわやかに、あかさたなはまやらわ、おこそとのほもよろお。

一つへぎへぎに へぎほし はじかみ、盆豆 盆米 盆ごぼう、摘蓼 摘豆 摘山椒、書写山の社僧正、粉米の生噛み 粉米の生噛み こん粉米の小生噛み、繻子・緋繻子・繻子・繻珍、親も嘉兵衛 子も嘉兵衛、親かへい子かへい 子かへい親かへい、古栗の木の古切口、雨合羽か番合羽か、貴様の脚絆も皮脚絆、我等が脚絆も皮脚絆、しっ皮袴のしっぽころびを、三針はり長にちょと縫うて、ぬうてちょとぶんだせ、河原撫子 野石竹、のら如来 のら如来 三のら如来に六のら如来。

一寸先のお小仏に おけつまずきゃるな、細溝にどじょにょろり。

京の生鱈 奈良生学鰹、 ちょと四五貫目、お茶立ちょ 茶立ちょ ちゃっと立ちょ茶立ちょ、青竹茶筅でお茶ちゃっと立ちゃ。

第四節

来るは来るは何が来る、高野の山の おこけら小僧、狸百匹 箸百膳 天目百杯 棒八百本。

武具・馬具・ぶぐ・ばぐ・三ぶぐばぐ、合わせて武具・馬具・六ぶぐばぐ、菊・栗・きく・くり・三菊栗、合わせて菊・栗・六菊栗、麦・ごみ・むぎ・ごみ・三むぎごみ、合わせてむぎ・ごみ・六むぎごみ。

あの長押の長薙刀は、誰が長薙刀ぞ。

向こうの胡麻がらは 荏の胡麻がらか、真胡麻がらか、あれこそほんとの真胡麻殻。

がらぴいがらぴい風車、おきゃがれこぼし おきゃがれ小法師、ゆんべもこぼして 又こぼした。

たあぷぽぽ、たあぷぽぽ、ちりから、ちりから、つったっぽ、たっぽたっぽ一干だこ、落ちたら煮て食お、煮ても焼いても食わぬ物は、五徳鉄灸 かな熊童子に、石熊 石持ち 虎熊 虎きす、中にも東寺の羅生門には、茨木童子がうで栗五合つかんでお蒸しゃる。

彼の頼光の膝元去らず。

第五節

鮒・金柑・椎茸、さだめて後段な、そば切り、そうめん、うどんか、愚鈍な小新発知、小棚の、小下の、小桶に、こ味噌が、こ有るぞ、小杓子、こ持って、こ掬って、こよこせ、おっと合点だ、心得たんぼの川崎、神奈川、程ガ谷、戸塚は、走って行けば、やいとを摺りむく、三里ばかりか、藤沢、平塚、大礒がしや、小磯の宿を七ツ起きして、早天早々相州小田原とうちんこう、隠れござらぬ貴賎群衆の、花のお江戸の花ういろう、あれあの花を見てお心を、おやわらぎやという。

産子、這う子に玉子まで、此の外郎の御評判、ご存知ないとは申されまいまいつぶり。

角出せ、棒出せ、ぼうぼうまゆに、臼・杵・すりばち、 ばちばちくわばらくわばらと、羽目を弛して今日お出での何れも様に、上げねばならぬ売らねばならぬと、息勢引っぱり、東方世界の薬の元締め、薬師如来も上覧あれと、ホホ敬って、ういろうは、いらっしゃりませぬか。

※高校演劇などでも、滑舌の練習としても重用されています。

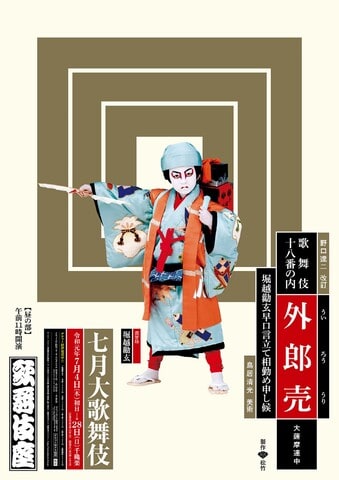

※2019年・歌舞伎座「七月大歌舞伎」、昼の部の『外郎売』の特別ポスター。市川海老蔵(現:団十郎、勸玄(現:新之助)親子の競演。当時、大きな話題となりました。

(「 」HPより)

」HPより)

※外郎とは元来、小田原の外郎家が製造・販売する薬を指し、和菓子のういろうはその口直しのために出されたと伝えられる。

以下、旧東海道歩きのとき、「小田原宿」の記事を再掲。

「小田原宿」。右手に大きな「お城」が。これが有名な「ういろう(外郎)本舗」。売られているのは漢方薬「ういろう」と、同名の和菓子「ういろう」。漢方薬は直径2ミリほどの銀色の粒。一方の和菓子は米粉から作ったようかんのような蒸し菓子だ。

ういろう(外郎)は、神奈川県小田原市の外郎家で作られている大衆薬の一種。仁丹と良く似た形状・原料であり、現在では口中清涼・消臭等に使用するといわれる。外郎薬(ういろうぐすり)、透頂香(とうちんこう)とも言う。中国において王の被る冠にまとわりつく汗臭さを打ち消すためにこの薬が用いられたとされる。

14世紀の元朝滅亡後、日本へ亡命した旧元朝の外交官(外郎の職)であった陳宗敬の名前に由来すると言われている。陳宗敬は明王朝を建国する朱元璋に敗れた陳友諒の一族とも言われ、日本の博多に亡命し日明貿易に携わり、輸入した薬に彼の名が定着したとされる。

室町時代には宗敬の子・宗奇が室町幕府の庇護において京都に居住し、外郎家(京都外郎家)が代々ういろうの製造販売を行うようになった。戦国時代の1504年(永正元年)には、本家4代目の祖田の子とされる宇野定治(定春)を家祖として外郎家の分家(小田原外郎家)が成立し、北条早雲の招きで小田原でも、ういろうの製造販売業を営むようになった。小田原外郎家の当主は代々、宇野藤右衛門を名乗った。後北条家滅亡後は、豊臣家、江戸幕府においても保護がなされ、苗字帯刀が許された。なお、京都外郎家は現在は断絶している。

江戸時代には去痰をはじめとして万能薬として知られ、東海道・小田原宿名物として様々な書物やメディアに登場した。『東海道中膝栗毛』では主人公の喜多八が菓子のういろうと勘違いして薬のういろうを食べてしまうシーンがある。

歌舞伎十八番の一つで、早口言葉にもなっている「外郎売」は、曾我五郎時致がういろう売りに身をやつして薬の効能を言い立てるものである。これは二代目市川團十郎が薬の世話になったお礼として創作したもので、外郎家が薬の行商をしたことは一度もない[3]。

ういろうを売る店舗は城郭風の唐破風造りの建物で、一種の広告塔になったが、関東大震災の際に倒壊し、再建されている。

現在も外郎家が経営する薬局で市販されているが、購入には専門の薬剤師との相談が必要である。

『東海道中膝栗毛』(主人公は「弥次さん」「喜多さん」)。

喜多「おやここのうちは、屋根にだいぶ凸凹があるうちだ」

弥次「これが名物のういろうだ」

喜多「ひとつ買ってみよう。うまいかな」

弥次「うまいだろうよ。あごがおちるくらいだ」

喜多「おや、餅かと思ったら、薬だ」

弥次「はははは、こういうこともあろうか。

ういろうを餅かとうまくだまされてこは薬じゃと苦いかほ(顔)する」

小田原外郎家では「お菓子のういろう」と呼ばれ、ういろう(外郎)薬と区別されている。「白・茶・小豆・黒」と「栗ういろう」がある。

小田原外郎家は元々薬屋であったため、ういろうに付いてくる説明書きには、胃腸の弱かったり病後の人間や成長期の子供、産婦なども安心して食べられる「栄養菓子」と記載されている。なお小田原城近くの本舗(本店)は、和菓子店や薬局として営業しているほか、1885年(明治18年)の蔵を利用した小規模の博物館を併設している。

名古屋のういろうの老舗 青柳総本家 1879年(明治12年創業)が製造販売する「青柳ういろう」は、日本一の販売量を誇る。

砂糖(しろ)・黒砂糖(くろ)・抹茶・小豆(上がり)・さくらのほか、さまざまな種類が楽しめる。「青柳」の屋号は徳川慶勝から贈られた。1931年(昭和6年)に名古屋駅の構内とプラットホームでういろうの立ち売りを始めた。

1964年(昭和39年)に東海道新幹線が開通した後は、青柳ういろうだけが全列車内での車内販売を許されたことから、名古屋ういろうが全国的に知られるようになった。

昭和43年に業界に先駆けてういろうのフィルム充填製法を開発。ういろうの包装技術を進化させることで、出来たての風味を閉じ込めういろうの日持ちを伸ばすことに成功し、ういろうの土産需要に貢献した。昭和56年には業界初のひとくちサイズのういろうを発売。 青柳ういろうの有名なローカルCMソングは多くの人に親しまれている。

(以上、「Wikipedia」参照)

「ういろう」(餅菓子)は、名古屋の「青柳総本家」が製造販売する「青柳ういろう」だとばかり思っていた小生。初めて知りました。実はそれほどうまいものという印象はないが。

近所のスーパーで売っていました。

近所のスーパーで売っていました。

・・・

(「

(「 」HPより)

」HPより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます