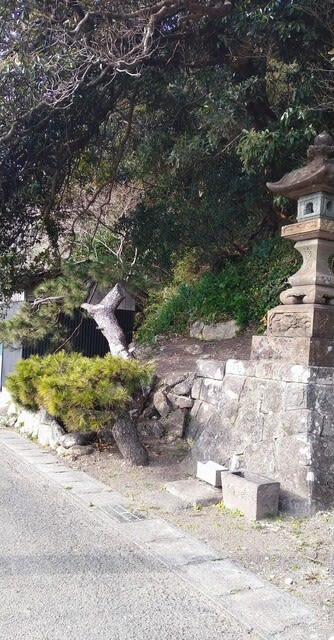

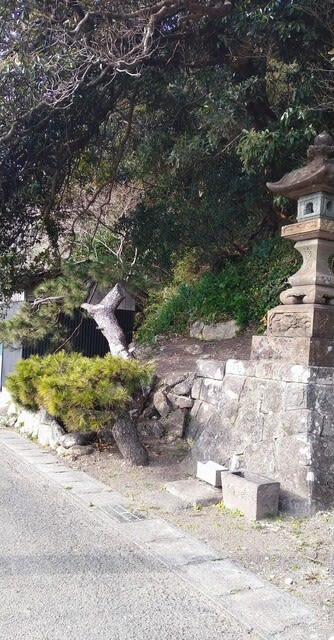

浅間宮の常夜燈。

左はツナツリ(綱吊り)で、昔はここに大きな「綱吊りの松」があり、この先の「天面(あまつら)村」への悪病・悪霊などの侵入を防いでいたという。

※「綱吊り」=「道切り」

道切り

疫病が流行らないように行うところが一般的ですが、災いを封じると豊作になるという考えから、五穀豊穣を願って道切りを行うところもあります。正月から2月にかけて多く行われます。疫病神は道を通ってやってやってくると考えられていたので、むらの出入り口にあたる道で行われました。 |

わらの大蛇

(市川市国府台 辻切り) |

しめ縄・手桶・サイコロ・蛸

(飯岡町三川浜 辻切り) |

男女一対の武者人形

(君津市大坂鴨畑 人形だんご) |

大草履

(富津市関尻 綱つり) |

|

| 道切りの形は、百足や蛇や龍の形をした太綱をむら境の木に掛けるタイプや、綱を道を横切るようにわたし、男女一対の人形や蛸や海老、草履など様々なものを吊り下げるタイプ、また鹿島人形やお札を立てるタイプなどがあります。 |

(この項、「 」HPより)

」HPより)

左下の道路には、

「高波注意」。

「高波注意」。

海岸際を通る国道128号線。

集落に入ります。

掲示板「はば取り解禁日」

掲示板「はば取り解禁日」

令和6年1月13日午前10時より 1月13日から1月18日の間に3日分を取って下さい。夜間は禁止です。

重要なお知らせ

○採取したはばは、全て組合に水揚げして下さい。横流し等を禁止します。違反した場合は1年間はばの採取を禁止します。

○全地区、夜磯でのはばの採取を禁止します。

天津地区も同様の規約となっております。ご協力をお願いします。

鴨川市漁協 江見支所

この「はば」って何?

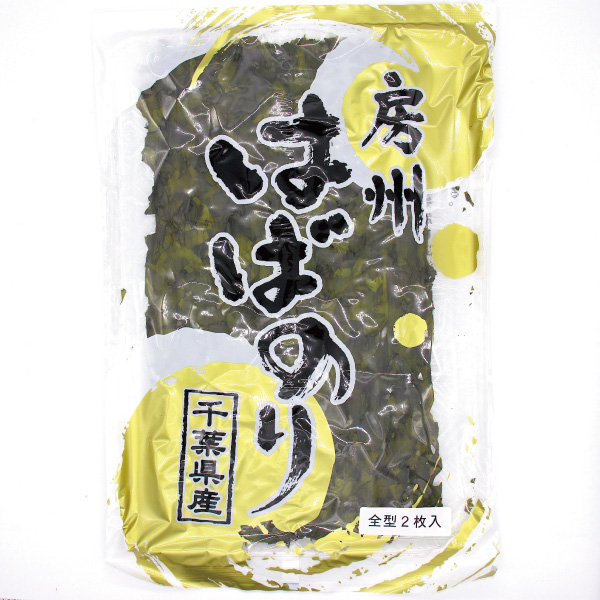

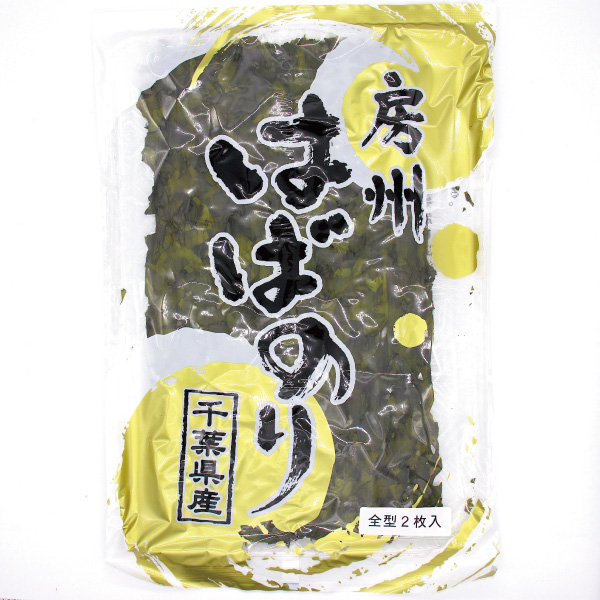

ハバノリ(はば海苔)

褐藻綱カヤモノリ目カヤモノリ科セイヨウハバノリ属に分類される一年生の海藻である。(「Wikipedia」より)

・・・

生態系も海苔と同じように、秋頃になると胞子を出して、晩秋に発芽し、冬から春の海水温が冷たい時期に生育します。

日本の全域の沿岸の岩場で自然に生育しており、千葉県では岩場が多い勝浦・鴨川・南房総や銚子方面などで採取されることが多いようです。岩海苔と間違えられることも多いようですが、正確には「岩コンブ」ですね。

はばのりは数日間天日干しされて乾燥し、このように販売されています。

形は少し縦長の大きい海苔のように見えますが、焼いていない状態です。

炙って揉むと少し深い緑色になってバラバラに崩れやすくなりますので鰹節を一緒に入れてお雑煮に入れて一緒に食べる。

これが千葉県東部地域、特に山武地域から市原あたり(さんぶちいき=九十九里から東金)の習わしで、年越し・年始の郷土料理として昔から親しまれています。

※静岡県の下田・熱海などの三浦半島方面でも食す文化があるようです。

出典:農林水産省Webサイト

これは自身のまたはその家の成長を祈願して、1年中「ハバ」をきかせる=幅を利かせる と、ゲンを担いだ縁起物としてありがたくいただくわけです。

ハバノリ自体はもともと、海辺の村人などが板海苔の代用品としてハバノリを刻み海苔状に薄く梳きそれを板状に乾燥させて自家用として食べていたものだそうで、とても素朴な海産物でした。現代に流通しているハバノリもそうなのですが、穴や形状は通常の黒い海苔と比べるとだいぶデコボコで穴だらけのイメージではあります。

なんと、1枚あたり1000円から2000円程度が一般流通での平均相場です。

どんなお味なの?

味、気になりますよね。

ちょっと塩っぱい薄い昆布を食べているような感じです。

と、まぁコンブの仲間を薄く梳いて作っているのだから当たり前なのですが…

私も千葉県民(市川市生まれ/市川育ち)でありますが、父も母も東京生まれ下町育ちでしたもので、鶏だしのシンプルな澄んだ色のお雑煮で育ちました。

ハバのりも食卓で食べる機会は何度もあって、当店で商品として取り扱うようになってからは特に食べるようになりました。

ちょっと炙って食べるとこれはまさに「海のおつまみ」って感じで、コンブはなかなかそのままでは硬くて食べれないので海をそのまま味わってるって気分。

うん、美味しいんです。

お雑煮だけではなくて、ご飯にかけて食べる なんて方もいらっしゃるそうで。

一度やってみましたがちょっと塩気が多かったけど美味しかったですね。

※「糸青のり」を、はばのりのかさましで入れるご家庭も多くあります。これも香りがよくて美味しいんです。

いくらくらい?どこで買ったら良いの?

海岸上は漁業権がありますので勝手に採取するわけには行かず、養殖も行われていませんので生産量も限られております(年に12月・1月の2回の入札のみと聞いています)。

また今ではハバノリを冬の間に採取する方も非常に少ないため、現地での販売も1枚で1000円前後と非常に高値で取引されております。

長年、召し上がってらっしゃるお客様は「今年の新物はないんですか?」とお問い合わせをいただくことがありますが、新物を年内のうちに入手するのは相当困難かと思います。

海苔と同じように入札制度がございまして、それが12月中頃から終わり頃に行われてそれから袋詰めされて出荷されますから、基本的には年内に一般的に出回るほとんどのハバノリは、採取地である勝浦・鴨川・南房総の海産問屋さんなどから入手されるか、直接伺ってご購入されるかしか方法はないかと思います。

当店で販売しているハバノリは基本的にその年の1月に採れた春物(春はば)になります。これはどの海産問屋さん・海苔屋さんに聞かれても同じようなご回答になるかと思います。

数も多くはなく稀少なものでございまして、毎年のことではございますが価格は不安定でございますので、予めご了承ください。

また当店では毎年10月頃より仕入れ、12月末までに売切。もしくは1月くらいまで在庫があればネットショップのみ販売をしております。

(この項、「美味しいお海苔といえば! 築地 伊藤海苔店 」HPより)

「国道128号」に合流します。

バス停「天面(あまつら)漁港」。

国道を離れ、内房線踏切へ。

「江一号踏切」。

「江一号踏切」。

江見駅方向。

眼下に、

「外房黒潮ライン(国道128号)房州大橋」。

右に見える内房線「山生橋梁(やもうめきょうりょう)」は歴史的に貴重な建造物として2012年「土木学会選奨土木遺産」に認定されました。

山生橋梁は海の上にあることから鉄橋ではなく、国内初の鉄筋コンクリートT型梁形式の橋として大正13年(1924年)に建設されました。

※ 全ての水準測量の基準となる「日本水準原点」は、東京都千代田区永田町の国会前庭洋式庭園内に設置されており、東京湾平均海面上24.3900mを原点数値として測量法施行令第2条第2項において定められている。

※ 全ての水準測量の基準となる「日本水準原点」は、東京都千代田区永田町の国会前庭洋式庭園内に設置されており、東京湾平均海面上24.3900mを原点数値として測量法施行令第2条第2項において定められている。 すばらしい槙の生垣が続く。

すばらしい槙の生垣が続く。

「花嫁街道・黒滝ハイキングコース」案内板。

「花嫁街道・黒滝ハイキングコース」案内板。 」より)

」より)

モダンアート??

モダンアート?? 駐車場案内版。

駐車場案内版。

」より)

」より) ???

???

内房線「和一号踏切」。

内房線「和一号踏切」。

散策にやってくる人も。

散策にやってくる人も。

桜とメジロ。

桜とメジロ。 」HPより)

」HPより)

スイセンの花が彩りを添える。

スイセンの花が彩りを添える。

「またどうぞ鴨川へ」。

「またどうぞ鴨川へ」。

」HPより)

」HPより)

「寒桜」。

「寒桜」。

(「安房鴨川駅」にて)

(「安房鴨川駅」にて)

(「館山駅」にて)

(「館山駅」にて)

「南房総江見」。

「南房総江見」。

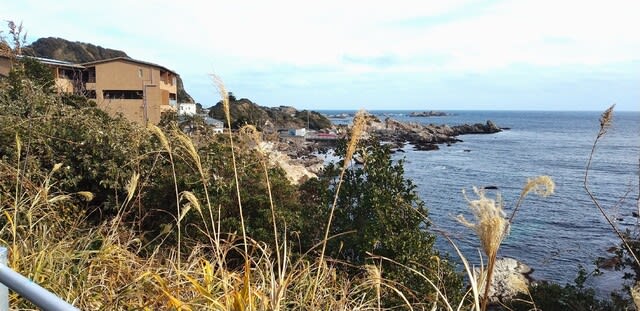

海方向。遠くに水平線が。

海方向。遠くに水平線が。 左に折れます。

左に折れます。 洲貝川。

洲貝川。

(「同」HPより)

(「同」HPより) 「一期屋」。

「一期屋」。

※「綱吊り」=「道切り」の一種、片草鞋が吊るされています。

※「綱吊り」=「道切り」の一種、片草鞋が吊るされています。

駅内(局内)。

駅内(局内)。

右に駅舎・局舎。

右に駅舎・局舎。 駅の西側には山並みが。

駅の西側には山並みが。

内房線下り線ホームにて。

内房線下り線ホームにて。

「助八そば鴨川店」。

「助八そば鴨川店」。 左奥に水平線。

左奥に水平線。 静かでのどかな田園風景。

静かでのどかな田園風景。 右手に山が迫る。

右手に山が迫る。 この地域は、純農村地域?

この地域は、純農村地域?  新興住宅地の雰囲気も。

新興住宅地の雰囲気も。 振り返る。

振り返る。

「←180m江見海岸」。

「←180m江見海岸」。 海岸方向。

海岸方向。

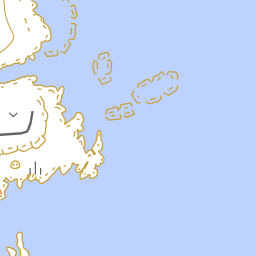

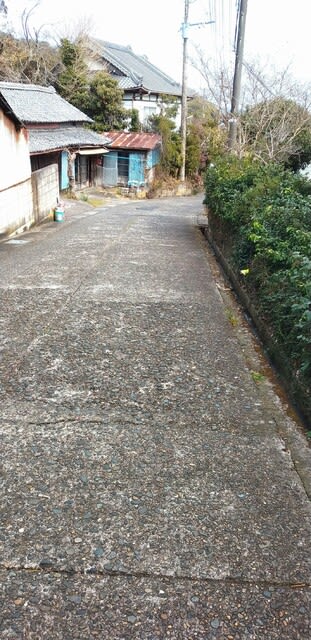

(現在)

(現在)

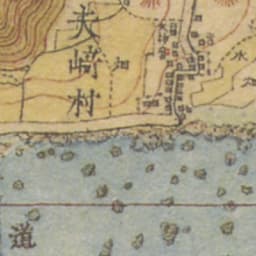

(1880年代)

(1880年代) スイセン。

スイセン。

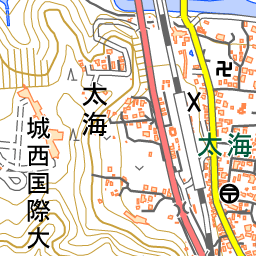

「太海駅」方向。

「太海駅」方向。

※剥がれた部分に貝。

※剥がれた部分に貝。

(1880年代)太線が「伊南房州通往還」。直角に曲がる道筋。

(1880年代)太線が「伊南房州通往還」。直角に曲がる道筋。

(現在)赤い線が国道128号。現在の旧道は複雑に進む。

(現在)赤い線が国道128号。現在の旧道は複雑に進む。 「道の駅 鴨川オーシャンパーク」脇へ。

「道の駅 鴨川オーシャンパーク」脇へ。

ユニークな建物。

ユニークな建物。 」HPより)

」HPより)

名馬川に架かる橋。

名馬川に架かる橋。 「太夫崎漁港」。

「太夫崎漁港」。

」HPより)

」HPより) 「高波注意」。

「高波注意」。

掲示板「はば取り解禁日」

掲示板「はば取り解禁日」

「江一号踏切」。

「江一号踏切」。

海に向かって下っていきます。

海に向かって下っていきます。

鯛の浦で見つけた岩と同じ?

鯛の浦で見つけた岩と同じ?

漁港。

漁港。

(現在)

(現在)

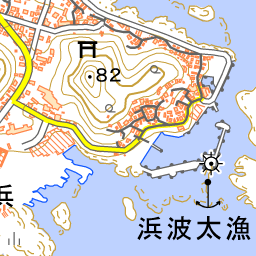

住宅地への坂道。

住宅地への坂道。 旧道には中央に下水溝(?)が敷設されているところが多い。

旧道には中央に下水溝(?)が敷設されているところが多い。

左手にある案内板。

左手にある案内板。 「泊まれるレストラン 波太オルビス」。

「泊まれるレストラン 波太オルビス」。 」HPより)

」HPより)

「曽呂川」河口。

「曽呂川」河口。

「ブルースカイ鴨川」。

「ブルースカイ鴨川」。 太海駅前の通り。

太海駅前の通り。

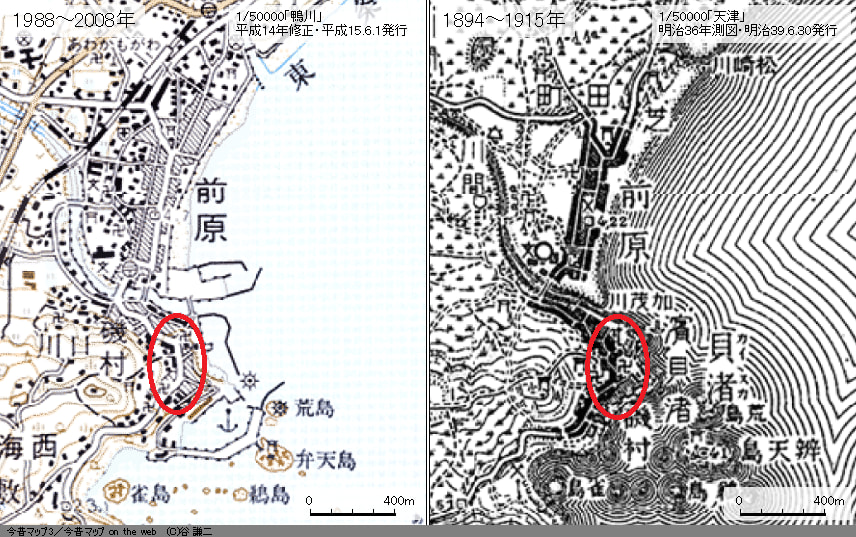

(現在)

(現在)

(1880年代)旧道は集落内を複雑にたどる。

(1880年代)旧道は集落内を複雑にたどる。

右手に妙昌寺、急坂の上に八雲神社。

右手に妙昌寺、急坂の上に八雲神社。

「旅館 松島」。左に海を眺めながら、ゆっくり上り坂を。

「旅館 松島」。左に海を眺めながら、ゆっくり上り坂を。 中央に「雀島」。

中央に「雀島」。

」HPより)

」HPより)

スイセン。

スイセン。 少し下ったあと、右の上り坂になっている旧道に入ります。

少し下ったあと、右の上り坂になっている旧道に入ります。

南国風な木々。

南国風な木々。 振り返る。

振り返る。 海側にある小山。

海側にある小山。

商店と住宅が建ち並ぶ街道を進みます。

商店と住宅が建ち並ぶ街道を進みます。

上流方向。

上流方向。 河口方向。

河口方向。

」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより) どちらも下りの終点駅。

どちらも下りの終点駅。

「安房天津」。

「安房天津」。

本線からの分岐線。

本線からの分岐線。

大波が来ると、水しぶきを浴びそう。

大波が来ると、水しぶきを浴びそう。

奥に「鯛の浦遊覧船乗り場」。

奥に「鯛の浦遊覧船乗り場」。 「吉夢」玄関に飾られた写真。

「吉夢」玄関に飾られた写真。

この交差点を左に折れて駅に向かう。

この交差点を左に折れて駅に向かう。 ※「安房天津駅」を通過して、安房鴨川駅まで。

※「安房天津駅」を通過して、安房鴨川駅まで。 内浦湾。

内浦湾。

「多聞寺」バス停。

「多聞寺」バス停。

」HPより)

」HPより)

「安房鴨川駅」。

「安房鴨川駅」。