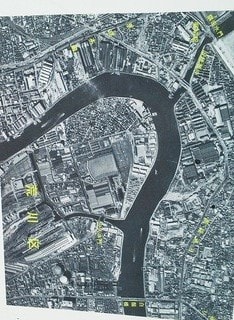

「両国橋」付近の探訪です。 明治13年の地図。両国橋の西側。橋の北側、東西に流れる川は神田川。左下は外堀、日本橋川。橋の南側は、「千歳の渡し」。

明治13年の地図。両国橋の西側。橋の北側、東西に流れる川は神田川。左下は外堀、日本橋川。橋の南側は、「千歳の渡し」。 現在の両国橋西詰(東日本橋側)。

現在の両国橋西詰(東日本橋側)。

両国橋が架けられた年には2説あって、1659(万治2)年と1661(寛文元)年。「千住大橋」に続いて隅田川では二番目の橋。長さ94間(約200m)、幅4間(8m)。当初の名称は「大橋」。西側が武蔵国、東側が下総国と2つの国にまたがっていたことから俗に「両国橋」と呼ばれ、1693(元禄6)年に下流に「新大橋」が架橋されると正式名称となりました。位置は現在よりも下流側であったようです。

江戸幕府は隅田川の架橋は千住大橋以外認めてきませんでした。しかし1657(明暦3)年の明暦の大火の際、橋が無くて逃げ場を失った多くの江戸市民が火勢にのまれ、10万人に及んだと伝えられるほどの死傷者を出してしまいます。事態を重く見た老中酒井忠勝らの提言により、防火・防災目的のために架橋を決断、架橋後は本所・深川方面の発展に大きく寄与すると共に、火除地としての役割も担いました。 安藤広重作。厩橋付近から望む図柄。

安藤広重作。厩橋付近から望む図柄。 同じく広重作。両国広小路の賑わいが分かります。(二枚とも『浮世絵で見る江戸の橋』HPより拝借しました。)

同じく広重作。両国広小路の賑わいが分かります。(二枚とも『浮世絵で見る江戸の橋』HPより拝借しました。)

両国橋は流出や焼落、破損により何度も架け替えがなされ、木橋としては1875(明治8)年の架け替えが最後となります。

この木橋は1897(明治30)年8月10日の花火大会の最中に、群集の重みに耐え切れず欄干が崩落してしまい、死傷者は十数名にもおよびました。これにより1904(明治37)年に、現在の位置より20mほど下流に鉄橋として生まれ変わました。

この橋は関東大震災では大きな損傷も無く生き残りましたが、他の隅田川橋梁群の復旧工事に合わせて、震災後に現在の橋に架け替えられた。なお、このときの鉄橋の一部は「南高橋」として現存しています。

「明暦の大火(めいれきのたいか)」

明暦3年1月18日(1657年3月2日)から1月20日(3月4日)にかけて、当時の江戸の大半を焼失するに至った大火災。「振袖火事」・「丸山火事」とも呼ばれています。

この火災による被害は延焼面積・死者共に江戸時代最大で、外堀以内のほぼ全域、天守閣を含む江戸城や多数の大名屋敷、市街地の大半を焼失しました。江戸城の天守閣はこれ以後、再建されませんでした。

火災としては東京大空襲、関東大震災などの戦禍・震災を除けば、日本史上最大規模といわれています。

この大火を契機に江戸の都市改造が行われました。御三家の屋敷が江戸城外へ転出、それに伴い武家屋敷・大名屋敷、寺社が移転しました。千住大橋しかなかった隅田川への架橋(「両国橋」や「永代橋」など)が行われ、隅田川東岸に深川などの市街地が拡大し、また吉祥寺や下連雀など西の郊外への移住も進みました。

防災への取り組みも行われ、火除地や延焼を遮断する防火線として広小路が設置されました。両国橋では西側(日本橋側)が「両国広小路」と称され(「三大広小路」=上野、浅草、両国)、江戸市民によってにぎわいました。現在では、「上野広小路」などの地名が残っています。 両国橋下流の説明板。「両国橋」「両国広小路」のいわれと「両国の川開き・花火」についての説明が載っています。

両国橋下流の説明板。「両国橋」「両国広小路」のいわれと「両国の川開き・花火」についての説明が載っています。

「両国の川開き」

享保18年(1733年)から当時は5月28日~8月28日に行われ、時々花火が打ち上げられました。横川町の「鍵屋」と吉川町(現在の東日本橋2丁目)の「玉屋」請け負って橋の上流を「鍵屋」、下流を「玉屋」が受け持ち、技を競い合いました。「かぎや」「たまや」のかけ声もそのころから。戦後一時期中止になりましたが、復活し、現在は少し上流で「両国の花火」が行われています。 「百本杭跡」説明板。両国駅そば。

「百本杭跡」説明板。両国駅そば。

総武線鉄橋あたりの隅田川の東側に打たれていた護岸のための杭。湾曲して激しい流れだった川筋を和らげ土手を保護する役目を負っていました。風光明媚な上、明治中期まで鯉の釣り場として有名でした。釣り好きな幸田露伴もよく出かけ、随想にも書いています。歌舞伎の世界では叶わぬ恋をした二人が心中した場所とされています。明治末期、護岸工事のためにほとんどの杭が抜かれました。「せんぼんぐい両国橋」(明治13年・小林清親作)が掲示されています。 「両国橋」東詰にある説明板。

「両国橋」東詰にある説明板。 両国駅駅舎。かつては房総方面へのターミナル駅として、特に毎年夏には房総への海水浴客を輸送するための臨時列車が多数設定されて両国駅の列車ホ-ムは賑わいました。子供の時分、ここから列車に乗ったこともあります。今は駅舎とコンコースには大きな飲食店が入っています。店の中には「土俵」が備えられて相撲甚句などが披露されます。ここも何度か来たことがあります。

両国駅駅舎。かつては房総方面へのターミナル駅として、特に毎年夏には房総への海水浴客を輸送するための臨時列車が多数設定されて両国駅の列車ホ-ムは賑わいました。子供の時分、ここから列車に乗ったこともあります。今は駅舎とコンコースには大きな飲食店が入っています。店の中には「土俵」が備えられて相撲甚句などが披露されます。ここも何度か来たことがあります。 1929年完成の駅舎。右上は初代の駅舎。(『Wikipedia』より拝借。)

1929年完成の駅舎。右上は初代の駅舎。(『Wikipedia』より拝借。) JRの駅舎としては利用されていません。

JRの駅舎としては利用されていません。 「表忠碑」。両国橋の東詰の広場にある。「日露戦役戦没者慰霊碑」陸軍元帥大山巌筆。地元・本所区の日露戦争での戦没、病死者の慰霊のために、海軍中将榎本武楊が委員長の「戦没者弔魂祭兼凱旋軍人歓迎会」により明治四十年元旦建立。

「表忠碑」。両国橋の東詰の広場にある。「日露戦役戦没者慰霊碑」陸軍元帥大山巌筆。地元・本所区の日露戦争での戦没、病死者の慰霊のために、海軍中将榎本武楊が委員長の「戦没者弔魂祭兼凱旋軍人歓迎会」により明治四十年元旦建立。

手前には、句碑。向島の俳諧師、宝井其角の弟子であった赤穂浪士・大高源吾の句「日の恩やたちまちくだく厚氷」の碑。

この句は討ち入りの夜、俳句の師匠宝井其角に両国橋で出会って詠んだものといわれています。昭和3年建立。

どちらもかつては草地の中、灌木に囲まれていたような記憶がありますが、今は整地され、何もない広場にドーンと大きな「碑」と手前の「句碑」。二つの位置関係も含めて、思ったよりも広い場所の中で、バランスがよくない印象。

両国界隈は見所満載。吉良邸跡、芥川龍之介関連の碑、相撲部屋、国技館、古くからの名店・・・、別の機会に。

1880年代のようす。「厩橋」のみ。 2010年代のようす。下流に「蔵前橋」が。

今回は、吾妻橋から下流の探訪。江戸時代初期の17世紀には、隅田川には千住大橋(最初)、両国橋(2番目「大橋」)、新大橋(3番目)の三つしかなく、渡し船が唯一の往き来の手立てでした。さらに、gooの明治の地図でも「吾妻橋(大川橋)」「厩橋」「両国橋」「新大橋」「永代橋」くらいしか記されていません。開発が進んだ隅田川東岸地域への交通手段としては、「駒形の渡し」「御蔵の渡し」「富士見の渡し」「千歳の渡し」「安宅の渡し」など、いくつもの渡しが記入されています。  明治13年頃の本所吾妻橋付近。「大川橋」と記されています。また下流には、「駒形の渡し」が。

明治13年頃の本所吾妻橋付近。「大川橋」と記されています。また下流には、「駒形の渡し」が。 駒形橋西詰。説明板。「駒形の渡し」についても説明あり。

駒形橋西詰。説明板。「駒形の渡し」についても説明あり。

橋名は、浅草寺に由来する「駒形堂」(橋の西北角にある)からきています。地元の人々によれば、「コマガタ」ではなく「コマカタ」と濁らないとか。「駒形橋」は、関東大震災の復興事業の一環として昭和2(1927)年に完成しました。 モニュメント。周りの柱のてっぺんは、馬頭。

モニュメント。周りの柱のてっぺんは、馬頭。 「駒形橋」とスカイツリー。屋形船がたくさん係留されています。

「駒形橋」とスカイツリー。屋形船がたくさん係留されています。 「厩橋」付近。下流に「富士見の渡し」とある場所が現在の蔵前橋付近。右岸が「浅草御蔵」。

「厩橋」付近。下流に「富士見の渡し」とある場所が現在の蔵前橋付近。右岸が「浅草御蔵」。 現在の「厩橋」。

現在の「厩橋」。

橋名は西岸にあった「御厩河岸(蔵前の米蔵の荷駄馬用の厩)」にちなんでいます。もともと元禄年間ごろから続いていた「御厩の渡し」のあった場所。「厩」 とは 「馬屋」 のこと。蔵前橋にかけてこの一帯には幕府の 「御米蔵」 がありました。米の運搬のための馬もたくさん飼われ、「御米蔵」 には専用の 「厩」 があったことから「御厩(おんまい)」 の名称が使われるようになった、とか。 店の宣伝を兼ねた説明板。

店の宣伝を兼ねた説明板。

1872(明治5)年に花見客の人出でこの渡し舟が転覆する事故があり、1874(明治7)年に架橋。当初は、木橋でしたが、老朽化のために東京府によって1893(明治26)年に鉄橋に架け替えられました。

鉄橋の建設に伴う「春日通り(本所方面から上野広小路へ、東西に直接接続しようと図ったもの)」の開通は1895(明治28)年。

後、関東大震災で被災し、その復興事業の一環として架橋されたのが現在の橋。1929(昭和4)年に完成。6番目の橋。 「厩橋」親柱。上部に馬をデザインしたステンドグラス風のガラス細工。上は首都高。

「厩橋」親柱。上部に馬をデザインしたステンドグラス風のガラス細工。上は首都高。 馬がデザインされた透かし。

馬がデザインされた透かし。

曲線が美しい。

曲線が美しい。 蔵前橋。

蔵前橋。 全景。

全景。

1954(昭和29)年9月~1984(昭和59)年12月まで西詰の北側(現在は都下水道局の施設)に「蔵前国技館」があったとき、職場の同僚と4人で桟敷席での相撲見物をしたことがありました。

この橋は、関東大震災の復興事業計画により架橋されました。それ以前は「富士見の渡し」と呼ばれていた場所。 「富士見の渡し」のレリーフ。

「富士見の渡し」のレリーフ。 「浅草御蔵跡碑」。蔵前橋西詰。

「浅草御蔵跡碑」。蔵前橋西詰。

「浅草御蔵」とは、江戸幕府が全国に散在する天領から運んだ年貢米や買い上げ米などを収納・保管した倉庫のことです。大坂、京都の二条城と合わせて三御蔵と呼ばれていました。浅草御蔵跡碑は昭和31年(1956)に浅草南部商工観光協会が建立し、現在も使われている「蔵前」という町名が生まれたのは昭和9年(1934)のことです。(「台東区観光協会」HPより) 「首尾の松碑」。蔵前橋西詰。

「首尾の松碑」。蔵前橋西詰。

『首尾の松(しゅびのまつ)』

この碑から約百メートル川下に当たる浅草御蔵の四番堀と五番堀のあいだの隅田川岸に、枝が川面にさしかかるように枝垂れていた「首尾の松」があった。

その由来については次のような諸説がある。

一、寛永年間(1624~42)に隅田川が氾濫したとき、三代将軍家光の面前で謹慎中の阿倍豊後守忠秋が、列中に伍している中から進み出 て、人馬もろとも勇躍して川中に飛び入り見事対岸に渡りつき、家光がこれを賞して勘気を解いたので、かたわらにあった松を「首尾の松」 と称したという。

二、吉原に遊びに行く通人たちは、隅田川をさかのぼり山谷堀から入り込んだものだが、上がり下りの舟が、途中この松陰によって「首尾」を 求め語ったところからの説。

三、首尾は「ひび」の訛りから転じたとする説。江戸時代、このあたりで海苔をとるために「ひび」を水中に立てたが訛って首尾となり、近く にあった松を「首尾の松」と称したという。

初代「首尾の松」は安永年間(1772~80)風災に倒れ、更に植継いだ松の安政年間(1854~59)に枯れ、三度植え継いだ松も明治の末頃枯れてしまい、その後「河畔の蒼松」に改名したが、これも関東大震災、第二次世界大戦の戦災で全焼してしまった。昭和三十七年十二月、これを惜しんだ浅草南部商工観光協会が、地元関係者とともに、この橋際に碑を建設した。現在の松は七代目といわれている。

(以上「東京散歩・東京散策」HPより) 隅田川左岸(東)のテラスにあるギャラリー。地元の中学生の共同制作作品が展示されています。

隅田川左岸(東)のテラスにあるギャラリー。地元の中学生の共同制作作品が展示されています。 「両国公会堂」。ドーム(球形)の屋根が特徴。南隣が「旧安田庭園」。

「両国公会堂」。ドーム(球形)の屋根が特徴。南隣が「旧安田庭園」。

隅田川沿いには記念碑・歌碑などが隅田公園内に、また、隅田川にまつわる歴史、絵図などがテラスの壁面(「隅田川ウォールアートギャラリー」)に掲示されています。そのいくつかをご紹介。 火消しの纒。河口より7.9㎞。

火消しの纒。河口より7.9㎞。 「両国夕涼大花火之図」(歌川国虎作)。

「両国夕涼大花火之図」(歌川国虎作)。 「今戸橋之図」(天保年間・歌川広重作)。

「今戸橋之図」(天保年間・歌川広重作)。 「今戸橋雪」(明治前期・井上安治作)。以上は、桜橋乗船場のテラスにあり、「江戸博」に現物有り。

「今戸橋雪」(明治前期・井上安治作)。以上は、桜橋乗船場のテラスにあり、「江戸博」に現物有り。 「花」(滝廉太郎)の碑。「春のうららの隅田川・・・」(隅田公園内・隅田川和右岸・台東区)

「花」(滝廉太郎)の碑。「春のうららの隅田川・・・」(隅田公園内・隅田川和右岸・台東区) 「羽子板や子はまぼろしのすみだ川 秋櫻子」の碑。水原秋櫻子の句碑。

「羽子板や子はまぼろしのすみだ川 秋櫻子」の碑。水原秋櫻子の句碑。

秋櫻子の句、他には、

・ふるさとの沼のにほひや蛇苺

・梨咲くと葛飾の野はとの曇り

・来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり

・瀧落ちて群青世界とどろけり

など。

公園内には他に正岡子規の句碑などがあります。 「明治天皇行幸所 水戸徳川邸舊阯」の碑。(隅田公園・隅田川左岸・墨田区)

「明治天皇行幸所 水戸徳川邸舊阯」の碑。(隅田公園・隅田川左岸・墨田区)

隅田公園は、関東大震災後の復興計画の中で、、三大公園(あとの二つは浜町公園と錦糸公園)の一つとして計画されました。隅田公園は、隅田川の両岸にあって、徳川吉宗以来、桜の名所であった隅田川堤と旧水戸藩邸の日本庭園(墨田区側)を取り込み、和洋折衷の大規模な公園として整備されました。 隅田公園。

隅田公園。 「明治天皇海軍漕艇玉座趾」の碑(昭和16年建立。「枕橋」近くの堤脇。)

「明治天皇海軍漕艇玉座趾」の碑(昭和16年建立。「枕橋」近くの堤脇。) 明治15年以来たびたび訪れたとのこと。

明治15年以来たびたび訪れたとのこと。 そのそばにある国旗掲揚塔(昭和16年建立)。

そのそばにある国旗掲揚塔(昭和16年建立)。

この碑や白髭橋脇の碑など、隅田川には明治天皇の行幸にまつわる記念碑があります。

「白髭橋」から「本所吾妻橋」付近まで。 「橋場の渡し」付近(明治13年頃)。中央下に「橋場の渡し」とある。西岸に町家が集まっているようすが分かる。鐘淵付近は古代の東海道があり、重要な渡し場であったが、隅田川の流路はかなり変化していたようで、渡し場の位置も不明確。現在の(西岸)「橋場1、2丁目」(東岸)「堤通1、2丁目」付近。

「橋場の渡し」付近(明治13年頃)。中央下に「橋場の渡し」とある。西岸に町家が集まっているようすが分かる。鐘淵付近は古代の東海道があり、重要な渡し場であったが、隅田川の流路はかなり変化していたようで、渡し場の位置も不明確。現在の(西岸)「橋場1、2丁目」(東岸)「堤通1、2丁目」付近。

「白髭橋」の西詰付近・「橋場」は古くから歴史的な土地柄だった。江戸時代にも風流な場所とされ、大名や豪商の別荘が隅田川河岸に並んでいた。そのため有名な料亭なども多く、華族や文人などが出入りしていた。明治期に入ってからも屋敷が建ち並んでおり、とくに三条実美の別荘である「對鷗荘」が「橋場の渡し」の西岸にあった。 「白髭橋」西のたもとにある「明治天皇行幸對鷗荘遺蹟」。

「白髭橋」西のたもとにある「明治天皇行幸對鷗荘遺蹟」。 「對鷗荘跡」という掲示(台東区教育委員会)。それによれば、征韓論を巡って政府内の対立が続いていた明治6年、心労のあまり病に倒れこの別邸で静養していた三条実美のもとを明治天皇が訪れた、とのこと。なお、「對鷗荘」は昭和3(1928)年、白髭橋架橋工事に伴い、「多摩聖蹟記念館」に移築されている。

「對鷗荘跡」という掲示(台東区教育委員会)。それによれば、征韓論を巡って政府内の対立が続いていた明治6年、心労のあまり病に倒れこの別邸で静養していた三条実美のもとを明治天皇が訪れた、とのこと。なお、「對鷗荘」は昭和3(1928)年、白髭橋架橋工事に伴い、「多摩聖蹟記念館」に移築されている。 「白髭橋」の由来碑。かすれてしまってほとんど判読不可能。

「白髭橋」の由来碑。かすれてしまってほとんど判読不可能。 上流の自転車通行道は「カミソリ堤防」のために隅田川の流れは全く見えない。河岸にはテラス・遊歩道がある。

上流の自転車通行道は「カミソリ堤防」のために隅田川の流れは全く見えない。河岸にはテラス・遊歩道がある。 かなりの高さの堤防面。民家の地面は数㍍下。

かなりの高さの堤防面。民家の地面は数㍍下。 明治13年頃の白髭橋下流付近。左下の流れは、「山谷堀」。右に見える土手道が現在の「墨堤通り」の前身。赤い橋が「桜橋」。

明治13年頃の白髭橋下流付近。左下の流れは、「山谷堀」。右に見える土手道が現在の「墨堤通り」の前身。赤い橋が「桜橋」。 「白髭橋」と「桜橋」の中間地点付近のテラス。おだやかな「大川」の流れ。遠くにスカイツリー。

「白髭橋」と「桜橋」の中間地点付近のテラス。おだやかな「大川」の流れ。遠くにスカイツリー。 案内板。1905(明治38)年に始まった伝統の「早慶レガッタ」と天保通宝を鋳造していた「橋場の銭座」の説明があります。

案内板。1905(明治38)年に始まった伝統の「早慶レガッタ」と天保通宝を鋳造していた「橋場の銭座」の説明があります。 壁画3点。

壁画3点。 「凌雲閣機繪双六」明治23年11月作。

「凌雲閣機繪双六」明治23年11月作。 河口より8㎞(隅田川右岸)。

河口より8㎞(隅田川右岸)。 「山谷堀」に架かっていた「今戸橋」。

「山谷堀」に架かっていた「今戸橋」。

・今戸の渡し

「寺島の渡し」とも称される。現在の桜橋の上流付近にあった渡し。橋場に対して、新しく作られたということで「今」戸と呼ばれたという。 「桜橋」を望む。

「桜橋」を望む。 「竹屋の渡し」跡碑。

「竹屋の渡し」跡碑。 説明板。

説明板。 「竹屋の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。

「竹屋の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。

・竹屋の渡し

「向島の渡し」とも称される。待乳山聖天のふもとにあったことから「待乳(まつち)の渡し」とも。「竹屋」の名は付近にあった茶屋の名に由来する。現在の言問橋のやや上流にあり、山谷堀から 向島・三囲(みめぐり)神社を結んでいた。付近は桜の名所であり、花見の時期にはたいへん賑わったという。文政年間(1818年 - )頃には運行されており、1933年(昭和8年)の言問橋架橋前後に廃された。 「山谷堀」跡の緑道公園。

「山谷堀」跡の緑道公園。 「山谷堀」は吉原通いの舟が往き来していた堀。

「山谷堀」は吉原通いの舟が往き来していた堀。 対岸(墨田区)を望む。

対岸(墨田区)を望む。 「桜橋」東詰の少し北。牛島神社境内にあった「常夜燈」。「竹屋の渡し」の目印になった、という。

「桜橋」東詰の少し北。牛島神社境内にあった「常夜燈」。「竹屋の渡し」の目印になった、という。 明治の頃のようす(案内板より)。上の写真の右手に「常夜燈」が見える(現在地のまま)。

明治の頃のようす(案内板より)。上の写真の右手に「常夜燈」が見える(現在地のまま)。 対岸(台東区)を望む。

対岸(台東区)を望む。 「言問橋」。

「言問橋」。 「山の宿(しゅく)の渡し」跡の碑。

「山の宿(しゅく)の渡し」跡の碑。

・山の宿の渡し

吾妻橋の上流、東武鉄道・隅田川橋梁の付近にあった渡し。渡しのあった花川戸河岸付近は「山の宿町」と呼ばれ、その町名をとって命名されたようです。また、「花川戸の渡し」と称されたり、東岸(対岸)の船着場が北十間川・枕橋のたもとにあったので「枕橋の渡し」とも。

ただgoo提供の明治古地図(年代不明)には、「枕橋の渡し」「山の福の渡し」と表記されている。「福」は「宿」の誤りか。その地図には、少し北の隅田川沿いに「山の宿郵便局」と記載された郵便局がある。  現在の「枕橋」から隅田川方向を望む。「枕橋」は、北十間川(スカイツリー南側の流れ)に架かっている橋。水門で隅田川と結んでいる。

現在の「枕橋」から隅田川方向を望む。「枕橋」は、北十間川(スカイツリー南側の流れ)に架かっている橋。水門で隅田川と結んでいる。 明治13年頃。北十間川と曳舟川が見える。曳舟川の東付近に「スカイツリー」。隅田川沿いは両岸とも「隅田公園」。

明治13年頃。北十間川と曳舟川が見える。曳舟川の東付近に「スカイツリー」。隅田川沿いは両岸とも「隅田公園」。

ということで、今回は隅田川の渡し跡を訪ねて+&。千住汐入大橋から吾妻橋まで隅田川のテラス沿いに探索、ついでに隅田川をはさんで東西の隅田公園。さすが江戸の大川(隅田川)。明治末期に開削された荒川(放水路)と比べて、古今の見所がけっこうあります。今回は、「白髭橋」まで。 明治13年頃の地図。隅田川をはさんだ千住の宿。千住大橋から汐入大橋付近。隅田川の水路が極端に曲がり、汐入地区付近は湿地帯で、常に水害の被害に見舞われていたことが推測されます。

明治13年頃の地図。隅田川をはさんだ千住の宿。千住大橋から汐入大橋付近。隅田川の水路が極端に曲がり、汐入地区付近は湿地帯で、常に水害の被害に見舞われていたことが推測されます。 「千住汐入大橋」。

「千住汐入大橋」。

・汐入の渡し

現在の千住汐入大橋付近にあった。1890年(明治23年)から1966年(昭和41年)まで汐入(現在の荒川区南千住八丁目)と千住曙町の鐘淵紡績会社を結び、工員たちの通勤用として運行されていた。隅田川で最後まで運行されていた渡し、とのこと。

1966(昭和41)年当時の汐入地区のようす。右中央付近が、その後架けられた「千住汐入大橋」。右上から流入しているのが「綾瀬川」。下端の橋が「白髭橋」。「汐入水門」も見える。遊歩道沿いにあった案内板をたてよこ修正。「水神大橋」は、上中央付近に架設された。「千住大橋」から「白髭橋」の間に二つ架橋されたことになる。 下流を望む。「水神大橋」付近。

下流を望む。「水神大橋」付近。 「水神大橋」西詰付近の物見塔?

「水神大橋」西詰付近の物見塔?

・水神の渡し

現在の水神大橋の100mほど下流にあった真崎稲荷と隅田川神社を結んでいた渡し。

この付近は再整備されて、「スーパー堤防」となっている。 この地域の再開発事業についての解説板。

この地域の再開発事業についての解説板。 「旧防潮堤」。「汐入」という地名のごとく、0㍍地帯で水害に悩ませられていた地域。

「旧防潮堤」。「汐入」という地名のごとく、0㍍地帯で水害に悩ませられていた地域。 「水害防止」のため、かつてはカミソリ堤防として、隅田川の水面と人との関わりを阻んでいた。今でも上流付近に残っている。

「水害防止」のため、かつてはカミソリ堤防として、隅田川の水面と人との関わりを阻んでいた。今でも上流付近に残っている。 整備記念のモニュメント。

整備記念のモニュメント。 「水神大橋」を望む。

「水神大橋」を望む。 河口より10㎞の地点。

河口より10㎞の地点。 「汐入水門」跡。

「汐入水門」跡。

この水門は「隅田川貨物駅」構内に掘り込まれた運河の水位を調整し、駅構内と周辺地域を水害から守るため、1953(昭和28)年に建設された。「隅田川貨物駅」は1897(明治30)年に石炭(常磐炭鉱)の集散地として開設された。鉄道(常磐線)と隅田川の水運を結びつける構造をもち、そのために運河が造られた。 コンクリート製の構造物が残っている。

コンクリート製の構造物が残っている。 水門跡から隅田川を望む。この付近は大きく変貌し、高層マンションの他、大きな公園が出来ている。

水門跡から隅田川を望む。この付近は大きく変貌し、高層マンションの他、大きな公園が出来ている。 隅田川下流を望む。

隅田川下流を望む。 対岸・綾瀬川合流付近。左手に「伊澤造船」が見える。

対岸・綾瀬川合流付近。左手に「伊澤造船」が見える。 野鳥の群れ。いっときの、濁り悪臭を放って魚も鳥も人も近寄れなかった隅田川。見違えるほどすばらしい景観になりました。

野鳥の群れ。いっときの、濁り悪臭を放って魚も鳥も人も近寄れなかった隅田川。見違えるほどすばらしい景観になりました。 「白髭橋」。

「白髭橋」。

・橋場の渡し

「白鬚の渡し」とも称される。記録に残る隅田川の渡しとしては最も古い渡し。現在の白鬚橋付近にあった。律令時代より制定があり、承和2年(835年)の太政官符に「武蔵国と下総国の国境の住田河(隅田川)には現在4艘の渡し舟がある。岸は崖で広く、橋が造れないので2艘から増船した」と書かれたものが残っており、この「住田の渡し」とはこの渡しと想定されている。

奥州、総州への古道があり、伊勢物語で主人公が渡ったのもこの渡しとされている。また、源頼朝が挙兵してこの地に入る際に、歴史上隅田川に最初に架橋した「船橋」もこの場所とされ、「橋場」という名が残ったとも伝えられている。

「GTS観光アートプロジェクト2012」が10月10日から11月11日まで開催されています。そこで、野外作品を駆け足でぐるっと回ってきました。スカイツリー・ビューポイント作品だそうです。

墨田区区役所前ふれあい広場。「スカルプチャーツリー」。スカイツリーの形(下部)。木彫りの十二支が取り付けられています。 中からのスカイツリー。窓越しの感覚で見るかたち。

中からのスカイツリー。窓越しの感覚で見るかたち。 飛行船がオブジェの上を通過。

飛行船がオブジェの上を通過。 スカイツリーを双眼鏡で。

スカイツリーを双眼鏡で。 GTSBench。墨田区役所前ふれあい広場にて。

GTSBench。墨田区役所前ふれあい広場にて。 北十間川に架かる「枕橋」際。「ゆるぎツリー」。スカイツリーがさざ波を浮かべる水面に映るイメージ。

北十間川に架かる「枕橋」際。「ゆるぎツリー」。スカイツリーがさざ波を浮かべる水面に映るイメージ。 左が東武線の高架。

左が東武線の高架。 隅田公園(台東区・吾妻橋西詰そば)。「グリーンプラネット」。お椀型の作品。穴からのぞくと、花壇の向こうに隅田川対岸の景色。

隅田公園(台東区・吾妻橋西詰そば)。「グリーンプラネット」。お椀型の作品。穴からのぞくと、花壇の向こうに隅田川対岸の景色。 秋の陽光が漏れてきました。

秋の陽光が漏れてきました。 隅田公園(台東区・言問橋西詰南)。「LOOK」。ベンチから隅田川をはさんでスカイツリーが目の前に。

隅田公園(台東区・言問橋西詰南)。「LOOK」。ベンチから隅田川をはさんでスカイツリーが目の前に。 ベンチの間から。

ベンチの間から。 隅田公園(台東区・言問橋西詰北)。「スカイネスト(空の巣)」。第一展望台の一部をトレースした三日月型の鳥の巣。

隅田公園(台東区・言問橋西詰北)。「スカイネスト(空の巣)」。第一展望台の一部をトレースした三日月型の鳥の巣。 中には大小様々な鳥たち。その向こうにスカイツリー。

中には大小様々な鳥たち。その向こうにスカイツリー。

隅田公園散策のついでに。 「山の宿(しゅく)の渡し」跡の碑。

「山の宿(しゅく)の渡し」跡の碑。 「山の宿の渡し」

「山の宿の渡し」

吾妻橋の上流、東武鉄道・隅田川橋梁の付近にあった渡し。渡しのあった花川戸河岸付近は「山の宿町」と呼ばれ、その町名をとって命名されたようです。また、「花川戸の渡し」と称されたり、東岸(対岸)の船着場が北十間川・枕橋のたもとにあったので「枕橋の渡し」とも。渡船創設年代は不明ですが、江戸中期には運行され、浅草寺への参拝客や墨堤の花見客などで賑わいました。

江戸時代。江戸市中の防衛上から、当初架けられた橋は日光街道・「千住大橋」。そのため、隅田川の渡しはたくさんありました。以下、ご紹介。

・汐入の渡し

現在の千住汐入大橋付近にあった。1890年(明治23年)から1966年(昭和41年)まで汐入(現在の荒川区南千住八丁目)と千住曙町の鐘淵紡績会社を結び、女工たちの通勤用として運行されていた。それ以前からも渡しはあった、とのことらしい。隅田川で最後まで運行されていた渡し。

・水神の渡し

現在の水神大橋の100mほど下流にあった真崎稲荷と隅田川神社を結んでいた渡し。

・橋場の渡し

「白鬚の渡し」とも称される。記録に残る隅田川の渡しとしては最も古い渡し。現在の白鬚橋付近にあった。律令時代より制定があり、承和2年(835年)の太政官符に「武蔵国と下総国の国境の住田河(隅田川)には現在4艘の渡し舟がある。岸は崖で広く、橋が造れないので2艘から増船した」と書かれたものが残っており、この「住田の渡し」とはこの渡しと想定されている。

奥州、総州への古道があり、伊勢物語で主人公が渡ったのもこの渡しとされている。また、源頼朝が挙兵してこの地に入る際に、歴史上隅田川に最初に架橋した「船橋」もこの場所とされ、「橋場」という名が残ったとも伝えられている。

橋場はその歴史的な土地柄から江戸時代から風流な場所とされ、大名や豪商の別荘が隅田川河岸に並んでいた。そのため有名な料亭なども多く華族や文人などが出入りしていた。明治期に入ってからも屋敷が建ち並んでおり、とりわけ著名な三条実美の別荘である「對鴎荘」が橋場の渡しの西岸にあった。

・今戸の渡し

「寺島の渡し」とも称される。現在の桜橋の上流付近にあった渡し。橋場に対して、新しく作られたということで「今」戸と呼ばれたという。

・竹屋の渡し

「向島の渡し」とも称される。待乳山聖天のふもとにあったことから「待乳(まつち)の渡し」とも。「竹屋」の名は付近にあった茶屋の名に由来する。現在の言問橋のやや上流にあり、山谷堀から 向島・三囲(みめぐり)神社を結んでいた。付近は桜の名所であり、花見の時期にはたいへん賑わったという。文政年間(1818年 - )頃には運行されており、1933年(昭和8年)の言問橋架橋前後に廃された。

・竹町(たけちょう)の渡し

「駒形の渡し」とも称される。現在の吾妻橋と駒形橋のほぼ中間の場所にあった渡しで、江戸期に吾妻橋が架橋されたことによって利用者は減ったものの、1876年(明治9年)まで運行されていた記録が残っている。

・御厩(おうまや)の渡し

「御厩河岸の渡し」とも称され、現在の厩橋付近にあった。川岸に江戸幕府の「浅草御米蔵」があり、その北側に付随施設の厩があったのでこの名がついた。元禄3年(1690年)に渡しとして定められ、渡し船8艘、船頭14人、番人が4人がいたという記録が残る。渡賃は1人2文で、武士は無料。1874年(明治7年)の厩橋架橋に伴い廃された。

この他にも、上流・下流にはたくさんの「渡し」が存在していました。

閑話休題。 花川戸公園。「石の舟」。台東区立福井中学校(廃校)の礎石を基盤としてその上に大きな玉石を設置。その石にブロンズの人や動物の頭部(顔)が埋め込まれています。

花川戸公園。「石の舟」。台東区立福井中学校(廃校)の礎石を基盤としてその上に大きな玉石を設置。その石にブロンズの人や動物の頭部(顔)が埋め込まれています。 「石の舟」の向こうにスカイツリー。

「石の舟」の向こうにスカイツリー。 花川戸公園。アート&サインベンチ「ササエル」のうちの一つ。

花川戸公園。アート&サインベンチ「ササエル」のうちの一つ。 源森橋。「ササエル」のもう一つ。夜景。

源森橋。「ササエル」のもう一つ。夜景。 小梅児童遊園。「おぼろけ」。スカイツリーの足下の風景をぼやかすことでスカイツリーを浮かび上がる、というコンセプト。

小梅児童遊園。「おぼろけ」。スカイツリーの足下の風景をぼやかすことでスカイツリーを浮かび上がる、というコンセプト。 業平橋下・大横川親水公園。「Reflectscape」。スカイツリーの方向を見上げるスタイルの反対バージョン。背にして自分とスカイツリーを一体化させる企み。ここはなかなかの撮影ポイントになっています。

業平橋下・大横川親水公園。「Reflectscape」。スカイツリーの方向を見上げるスタイルの反対バージョン。背にして自分とスカイツリーを一体化させる企み。ここはなかなかの撮影ポイントになっています。

午後になると、一天にわかにかき曇り。激しい雷雨。その後はすっきり晴れて。夜中には豪雨。めまぐるしい天気が続く東京地方。南風が北風に変わって暑さ、寒さに右往左往。我が家の猫も何だか落ち着かない。

そんな中、ついつい晴天に誘われて自転車でぶらり。隅田川に架かる桜橋。下流は吾妻橋、上手は白髭橋。隅田川も大川と称せられるように、ゆったりと流れています。昭和30年代、40年代。青少年時代。工場汚水と生活汚水の垂れ流しで、汚れきった川になって悪臭をはなっていた川だったのを、つい鼻を曲げるほどの、あの悪臭とともに思い出します。当時は、どこの河川もひどくて、葛飾区内を流れる綾瀬川なども、汚れ度日本一、二を淀川と争っていたことも・・・。隔世の感があります。

春の花見、夏の花火・・・。土手沿いにのんびり散策できる環境に感謝です。

写真は、桜橋からの隅田川下流方向。豊かな水の流れです。 桜橋からのスカイツリー。

桜橋からのスカイツリー。 墨田区側。見番通り。かつての(今も)向島の料亭街への道筋。「須崎会館」の「須崎」は、かつての旧町名。左手奥の方に料亭がある。夕方になると、一頃は、小粋な芸者衆の姿や行き交う人力車、どこからともなく聞こえてくる三味線の音色など風流な雰囲気でしたが、最近はそのあたりをぶらつくこともない。果たして今は・・・。

墨田区側。見番通り。かつての(今も)向島の料亭街への道筋。「須崎会館」の「須崎」は、かつての旧町名。左手奥の方に料亭がある。夕方になると、一頃は、小粋な芸者衆の姿や行き交う人力車、どこからともなく聞こえてくる三味線の音色など風流な雰囲気でしたが、最近はそのあたりをぶらつくこともない。果たして今は・・・。 墨堤通りに入ってすぐ。野口雨情の碑。

墨堤通りに入ってすぐ。野口雨情の碑。

「序詞 都鳥さへ・・・」道路の向かい側は、「言問団子」。平安時代の歌人・在原業平が隅田川で詠んだ都鳥の歌にちなんでつけられたという。見番通りと墨堤通りの合流点近くにある古びたコンクリートの柱は、昭和の初めに作られた国旗掲揚塔。 「正岡子規仮寓の地」の碑。

「正岡子規仮寓の地」の碑。

「長命寺の桜餅」で有名な「山本や」の二階に仮住まいをしていたことがあるとか。

桜橋を渡ると、台東区。隅田公園の一角で公演をしていた「平成中村座」も5月27日で千秋楽。後片付けの真っ最中。 そのあたりからのスカイツリー。

そのあたりからのスカイツリー。 あじさいがきれいでした。

あじさいがきれいでした。

曳舟川通りを自転車で走っていたら、「鮭を隅田川に放流します」とかいうビラが、町会の掲示板に貼ってあった。立ち止まって見ると、「イクラ」(稚魚?)を隅田川に放流するから、集まって下さい!との内容。

隅田川がきれいになって、鮭も棲めるような清流(鮭が上って来られるような)なったことをアピールしたいのか、それとも、きれいになってほしい、との願望なのか。

多摩川でもやって、確か何匹か帰ってきたとか、来ないとか。隅田川でのこうした取り組みは、今年はじめてではない。気がつかなかっただけなのかもしれない。 成果があったのかもしれないし、ないのかもしれない。ただ、年中行事のようにやっているとは思わない。

が、なんか、地元の人間の自己満足にすぎないのではないか。だいたい、鮭がどこまで遡上する、と考えてやっているのだろうか。隅田川をどんどん北上して、鮭(親鮭)はどこまで産卵に行くのだろうか。上流地域の河川の状況なども、きちんと把握してやっている催しなのだろうか。

他の魚は(鯉でも、なんでも、もう隅田川には棲んでいて、かつての汚いイメージは払拭されたのだろうか、隅田川は。)

放流されても、戻って来ることもできず、おそらくは死滅してしまうであろう鮭の稚魚を思うと、まさに自己満足ではないか。

それなら、「いくら丼」にでもして、人間の腹の中におさめる方が、よほど気がきいていると思えるのだが。

もし、こういう催しを、区の主催でやっているとしたら、もっと他にやることがあるのではないですか? と思う。